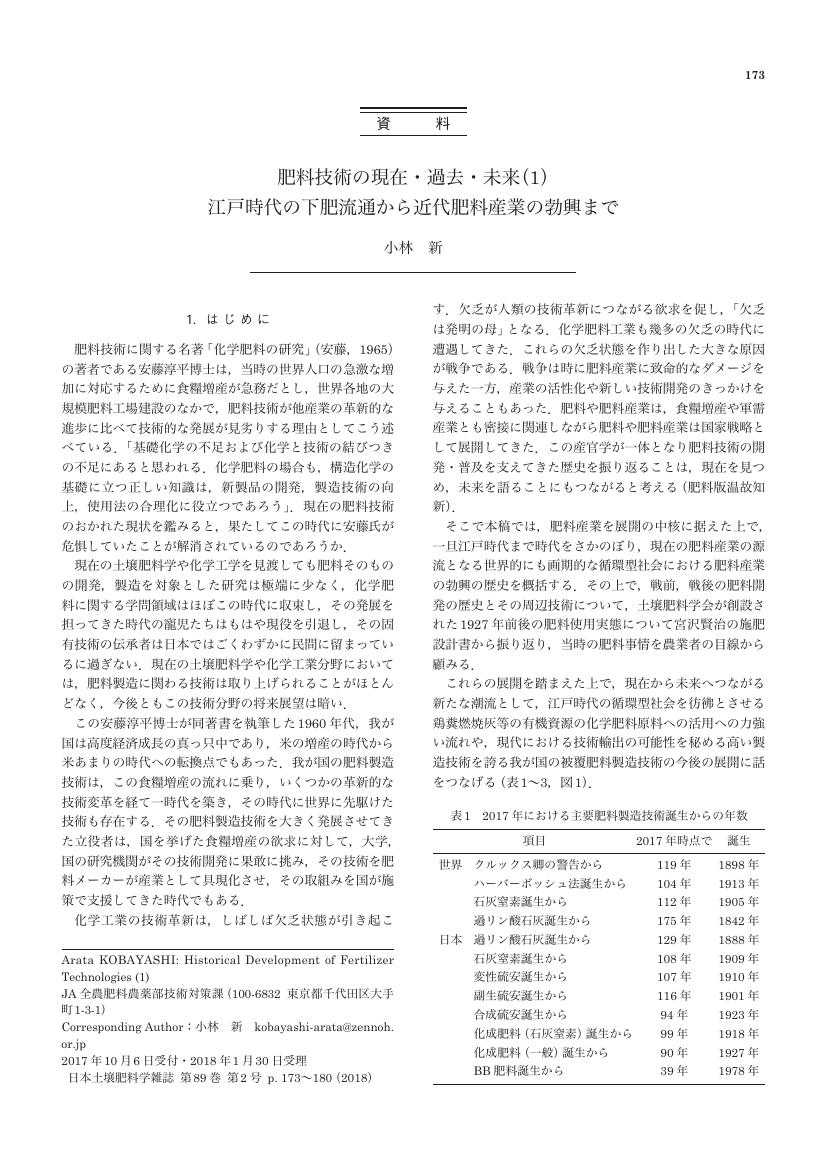

56 0 0 0 OA 肥料技術の現在・過去・未来(1)江戸時代の下肥流通から近代肥料産業の勃興まで

- 著者

- 小林 新

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.2, pp.173-180, 2018-04-05 (Released:2018-06-08)

- 参考文献数

- 17

2 0 0 0 OA 哲学探究における数学 ファーラービーを哲学者として評価するための視座

- 著者

- 仁子 寿晴

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.1-19, 2004 (Released:2010-03-12)

The purpose of this article is a reinterpretation of Farabi's philosophy. Several difficult questions have arisen concerning Farabi's Trilogy, which consists of Tahsil al-Sa'ada, Falsafat Aflatun and Falsafat Aristutalis, one of which is how to understand the relationship among the three works. But in view of the general theme of the three works, i. e. investigation (fahs), and on comparing them with another investigative work, Kitab al-Huruf, we can see how Tahsil al-Sa'ada relates to the other two works.In the course of this examination, we must, at the start, solve the difficult question, how to interpret Farabi's assertion: ‘philosophy was completed with Aristotle’, which appears in two places (one in Tahsil al-Sa'ada, and the other in Kitab al-Huruf). If we take this assertion, it would mean that Farabi made no contribution to philosophy- he was only a transmitter, not a true philospher. However by considering Farabi's thought on the history of mathematics and the relation between mathematics and philosophy (especially logic), this phrase can be interpreted with subtle shade. (1) It is safe to say that in the age of Plato and Aristotle, as far as Farabi thought, mathematics was not fully developed, and so he could not really have believed that philosophy had been completed, for it seems that he thought mathematics and philosophy go hand in hand. (2) What he called into question when he discussed mathematics was not substantial matters or mathematical problems, but methodology. So we infer that his treatment of philosophy too is about methodology.This line of thought can show us the process of his introducing a mathematical methodology to his philosophy in the Trilogy. Now we can see how he describes in Tahsil al-Sa'ada the way his own philosophical investigation differs from that of Plato or Aristotle as seen in Falsafat Aflatun or Falsafat Aristutalis. Mathematical methodology has affected on Farabi's philosophy in various ways. This paper suggests some aspects of this effect, for example, we describe how it works in metaphysics and politics.This article cannot follow all the consequences of this thought, so it remains only preliminary research, but this step, I trust, is an important one for our understanding of Farabi's philosophy, especially of how he was a ‘true philosopher’.

3 0 0 0 OA <書籍紹介>『最後の資本主義』ロバート・ライシュ著 雨宮寛・今井章子訳

- 著者

- 慶松 勝太郎

- 出版者

- LEC東京リーガルマインド大学院大学

- 雑誌

- LEC会計大学院紀要 (ISSN:21865302)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.139-157, 2018 (Released:2018-05-09)

10 0 0 0 OA 運動麻痺と感覚障害を伴い病巣と対側に姿勢傾斜が出現した橋出血例に対する理学療法とその経過

- 著者

- 門脇 敬 阿部 浩明

- 出版者

- 一般社団法人 日本神経理学療法学会

- 雑誌

- 神経理学療法学 (ISSN:27580458)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.12-19, 2022-06-29 (Released:2022-06-29)

- 参考文献数

- 27

脳卒中後にはPusher現象やlateropulsionなどの姿勢定位障害が出現することが知られている。姿勢定位障害の一つであるPusher現象は病巣と対側への姿勢傾斜を特徴とし、片麻痺と触圧覚および固有感覚などの障害を伴うことが多い。一方、lateropulsionは、片麻痺や触圧覚および固有感覚障害を呈さず、四肢失調、痛覚および温度覚障害などを伴い、病巣と同側へ著しい姿勢傾斜を呈する。延髄梗塞後に病巣と同惻へのlateropulsionを示す症例の報告が多いが、橋病変例の一部で病巣と対側へ傾斜する症例も報告されている。今回、我々は橋出血後に片麻痺および触圧覚と固有感覚障害を呈し病巣と対側への著しい姿勢傾斜を呈した60歳台の症例を経験した。脳画像所見および文献的知識から病巣と対側への姿勢傾斜をlateropulsionであると評価し、その評価に基づき残存する感覚機能の活用に視点をおいた理学療法を実施したところ姿勢傾斜の改善がみられた。本症例が呈した姿勢定位障害に対する理学療法の過程について報告する。

1 0 0 0 OA 口絵2:飛騨山脈・白馬岳東麓,北股入流域で新たに得られた未固結堆積物の14C年代

- 著者

- 苅谷 愛彦 佐藤 剛 小森 次郎

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.3, pp.xv-xvi, 2008-06-25 (Released:2010-05-14)

2 0 0 0 OA 大豆の吸水特性

- 著者

- 田川 彰男 村松 良樹 北村 豊 村田 敏

- 出版者

- The Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers

- 雑誌

- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.21-27, 1997-03-01 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

大豆の吸水特性を5段階の浸漬温度 (10, 20, 30, 40, 50℃) に関して測定した。その結果, 大豆の吸水では, 恒率吸水期間と減率吸水期間が存在し, 限界含水率は85% (d. b.) 近傍にあることが分かった。片対数グラフに減率期間における相対含水率と時間の関係をプロットしたところ, 各温度で直線関係を示した。減率吸水期間の測定データを拡散方程式の近似解に非線形最小二乗法を適用し当てはめたところ, 測定値と計算値は良く一致し, パラメータB1の値はほぼ1となった。吸水速度定数Kと浸漬温度との関係は, Arrhenius 型の式に良く従った。さらに, 吸水時の大豆の体積変化は, 所定の含水率における密度の測定結果を利用することにより把握することができた。

2 0 0 0 OA 白癬菌抗原キット

- 著者

- 常深 祐一郎

- 出版者

- 日本医真菌学会

- 雑誌

- Medical Mycology Journal (ISSN:21856486)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.J51-J54, 2017 (Released:2017-05-31)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

白癬菌抗原キットは,白癬菌の細胞壁に存在する多糖類に反応するモノクローナル抗体を使用してイムノクロマト法の原理で検体中の白癬菌抗原を検出する.臨床研究から本キットは爪白癬診断において利用価値が高いが,足白癬診断ではあまりメリットがないことが判明したため,爪白癬の体外診断薬として開発を進め,体外診断用医薬品として承認された.本キットの抽出液は爪検体から短時間に効率よく抗原を抽出できる.爪白癬を疑うも鏡検で菌要素をみつけられないときに,本キットによる検査を行って陽性であれば,再度鏡検を行うことで見落としを少なくすることができる.また,鏡検ができない現場でも本キットで陰性の場合は白癬治療を行わないようにすれば,無駄な治療や医療費を減らすことができる.本検査法はあくまでも従来の真菌検査法を補完するもので,最終的には鏡検による形態学的確認を要する.鏡検と本キットを組み合わせることにより爪白癬診断の精度が高まることが期待される.

1 0 0 0 OA Twitterを用いた感染症発生動向の視覚化

- 著者

- 松本 流星 吉田 稔 松本 和幸 北 研二

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.AM-15, pp.08, 2017-03-03 (Released:2021-08-28)

本研究の目的は,Twitterから感染症に関する発言を抽出し,感染症マップを作成することである.その手法として,抽出した発言に対して事実性解析を行い,その結果から感染者の過去のツイート抽出をし,その人物の住んでいる場所を推定する.既存研究と比べより多くの感染症に対応することができ,さらに位置推定に対しても事実性解析を行うことで,より正確な位置推定を実現する.

1 0 0 0 OA 商品の減少による希少性の操作が消費者の選好に与える影響

- 著者

- 有賀 敦紀 井上 淳子

- 出版者

- 日本消費者行動研究学会

- 雑誌

- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.1_1-1_12, 2013 (Released:2018-08-31)

- 参考文献数

- 30

人間は希少なものに魅力を感じる(希少性効果)。本研究では、ものの価値規定における希少性効果の存在を確認するとともに、その効果が生起する要因を実験によって解明した。その結果、希少性効果は対象の相対的な数の少なさではなく、特徴に基づく対象の減少的変化によって生起することが明らかになった。つまり、希少性効果を活用して商品価値を増大させるためには、商品が他の消費者によって購買され、その数(入手可能性)が減少していく様子を可視化することが有効であると示唆される。

4 0 0 0 OA 嗜好飲料として注目されている麦茶の成分と機能

- 著者

- 横田 正 服部 哲也 衛藤 英男

- 出版者

- 科学・技術研究会

- 雑誌

- 科学・技術研究 (ISSN:21864942)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.53-56, 2021 (Released:2021-07-01)

麦茶は、日本では特に人気がある飲料のひとつである。夏には、喉の渇きを潤す非常に一般的なものである。コーヒーよりも健康的であると推奨され、香りと栄養素が得られる。日本人は健康長寿で有名である。カフェインで興奮する敏感な人にとっては、それが含まれていないため安全である。抗酸化作用、ペルオキシナイトライトの抑制活性および血糖値の通常レベルへの活性効果があると言われている。それに加えて、ほろ苦い香りは、朝の今日一日の始まりをリフレッシュする。今回、麦茶の現在までの研究結果を機能性とそれに関連した成分について議論した。

30 0 0 0 OA 序 : 多文化共生の現状と課題(<特集>多文化共生と文化人類学)

- 著者

- 竹沢 泰子

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.1, pp.86-95, 2009-06-30 (Released:2017-08-18)

- 被引用文献数

- 3

- 著者

- Makoto Murata Yasuyuki Kobayashi Hitoshi Adachi

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.1, pp.79-86, 2021-12-24 (Released:2021-12-24)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 5

Background:Minute ventilation/carbon dioxide production (V̇E/V̇CO2) is a variable of cardiopulmonary exercise testing (CPET), which is evaluated by arterial CO2pressure and ventilation-perfusion mismatch via invasive methods. This study evaluated substitute non-invasively obtained variables for minimum V̇E/V̇CO2(Min) and V̇E vs. V̇CO2slope (Slope) and the relationship between Min and Slope.Methods and Results:This study enrolled 1,052 patients with heart disease who underwent CPET and impedance cardiography simultaneously. At first, the correlations between the end-tidal CO2pressure (PETCO2), tidal volume/respiratory rate (TV/RR) ratio, V̇E and V̇CO2Y-intercept (Y-int), and cardiac index (CI) and the Min and Slope were investigated. Second, the correlation between Min and Slope was investigated. PETCO2showed the largest correlation value among the 4 variables. These 4 variables could reveal 84.2% and 81.9% of Min and Slope, respectively. Although Slope correlated with Min (R=0.868) and predicted 78.9% of Min, considering these 4 variables, Slope+Y-int was more strongly correlated with Min (R=0.940); the Slope+Y-int revealed 90.6% of the Min relationship in the multiple regression analysis.Conclusions:Over 80% of the Min and Slope values were revealed with the above-mentioned 4 variables collected non-invasively. The formula, Min∝Slope+Y-int, can reveal >90% of the Min/Slope relationships, and the Y-int may be a crucial factor to clarify the relationship between Min and Slope.

1 0 0 0 OA スプレーフラッシュ蒸発式海水淡水化に関する実験的研究 噴流方向の影響

- 著者

- 池上 康之 佐々木 大 合田 知二 上原 春男

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.68-73, 2005 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

本論文では, スプレーフラッシュ蒸発海水淡水化において, ノズルからの噴流方向が蒸発現象に及ぼす影響を明らかにするために, 上向き噴流式スプレーフラッシュ蒸発海水淡水化装置による実験結果と, 従来の下向き噴流式の実験結果との比較検討を行った. 実験は, 海洋温度差発電や工場廃熱利用で考えられる温排水温度である24, 30および40℃の過熱液を, ステンレス製の円筒ノズルから, 飽和温度以下に減圧した減圧容器に上向きに噴射して行った.ノズルは, 円筒形で内径は20mm, 長さは813mmであり, 噴流方向の違いが液温度降下に与える影響を明らかにするため液温度などを計測した. 減圧容器に噴射する過熱液の平均流速は, 1.74-3.62m/sの範囲内に設定し, 減圧容器内に噴射された過熱液の温度は, 噴流軸上に設置した測温抵抗体により計測した. そして, 計測した上向き噴流式の実験結果と, 上原らにより報告された下向き噴流式に関する液温度降下データおよび提案されている整理式との比較を行った.その結果, 上向き噴流式の方が, 同条件における下向き噴流式よりも, 急速に蒸発が完了することが観察された. よって, 上向き噴流式スプレーフラッシュ蒸発海水淡水化法が, 装置の更なる小型化ならびに高効率化を可能にすることが考えられる.

1 0 0 0 OA 高回収率逆浸透法海水淡水化の提案

- 著者

- 中尾 真一

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.406-412, 1996 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

Two types of reverse osmosis (RO) process were proposed to obtain high recovery of fresh water in sea water desalination. The membrane parameters, the reflection coefficient o, the solute permeability P, the pure water permeability Lp, which are necessary in the process simulation were determined by experiments for three kinds of membranes commercially available, NTR-70SWC sea water desalination RO membrane, NTR729HF high flux and low rejection nanofittration (NF) membrane, NTR759HR high rejection NF membrane. Maximum pressure applied for the RO membrane in the experiments was20 MPa, and 10 MPa for the NF membranes. The NaCl concentration in feed ranged from 0.15 to 12 wt%. The process simulated were single-stage one-pass process with NTR-70SWC or NTR759HR and multistage (two or three stages) recycle process with NTR729HF and NTR759HR, and energy consumption and membrane area required were calculated. On the multi stage processes with NF membranes, both the energy and membrane area were almost the same, but the single-stage processes with NF or RO membrane required less energy and more membrane area, especially the membrane area for the process with 70SWC was much more than that for other processes because of the small Lp value.

42 0 0 0 OA 石垣島におけるウスオビルリゴキブリ(ゴキブリ目,ムカシゴキブリ科)の初記録

- 著者

- 齊木 亮太 渡部 晃平 柳澤 静磨

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.76-77, 2022-06-25 (Released:2022-06-29)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 OA 向上心に燃える教育者よ起て!

- 著者

- 酒井 三郎 石塚 正英

- 出版者

- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室

- 雑誌

- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.93, pp.1-3, 2022 (Released:2022-06-29)

2 0 0 0 OA 内村鑑三と木下尚江 思想と限界

- 著者

- 川島 祐一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室

- 雑誌

- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.90, pp.1-10, 2022 (Released:2022-06-29)

2 0 0 0 OA 木下尚江と吉野作造 「国家論」の相違

- 著者

- 川島 祐一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室

- 雑誌

- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.92, pp.1-7, 2022 (Released:2022-06-29)

2 0 0 0 OA 木下尚江と幸徳秋水 「十字架」の意味

- 著者

- 川島 祐一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室

- 雑誌

- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.91, pp.1-9, 2022 (Released:2022-06-29)

2 0 0 0 OA 全国消防本部へのアンケート調査からみえる脳卒中病院前救護の現状と課題

- 著者

- 有村 公一 黒木 愛 西村 中 坂本 哲也 飯原 弘二

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.6, pp.776-783, 2019-12-31 (Released:2019-12-31)

- 参考文献数

- 16

目的:本邦における脳卒中病院前救護の現状は不明であり,全国的な調査が必要である。方法:本研究では全国の消防本部を対象としたアンケート調査を実施した。病院前診断,医療機関情報,搬送手段,ICT,脳卒中最新治療の周知状況,事後検証・再教育体制などについてアンケート項目を設定した。結果:PSLSおよび病院前脳卒中スケールの活用率はそれぞれ47.6%,59.9%であった。半数以上で管内に常時血管内治療が可能な施設がなく,ドクターヘリは53%で活用されていた。ICTは41.1%で導入されていた。また脳卒中最新治療の認知は33.9%にとどまっていた。搬送先病院との事後検証は72.6%で行われていたが,地域MC協議会の事後検証の半数以上に脳卒中専門医が関与していなかった。結論:脳卒中病院前救護の標準化,地域格差の是正,医師と救急隊とのより積極的な情報共有などが必要であると考えられた。