2 0 0 0 OA 自然エネルギーを供給する農山村の可能性と課題

2 0 0 0 ソフトウェア障害の原因分析事例

ソフトウェアの品質の中で,特に信頼性を大きく左右するものとしてソフトウェア障害(以下,バグと称す)がある。ソフトウェア開発では高品質な製品開発をめざし入念な注意を払っているにもかかわらず何故かその意に反してバグが作り込まれてしまうのが実状である。では,このようなバグを撲滅していくためにはどうすべきか,昨今,バグ分析は品質管理の画から重要課題として各種手法が試みられているが,我々はバグを作り込んだ背景を探りその根本原因を究明して行くことが,より良い解を見出すことにつながるものと考えた。又,バグの中でも厄介なものはソフト開発中のマシンテスト段階で発見されるもので,これはテストの進行を妨げるばかりでなく,その原因調査などに多くの時間を浪費し開発効率を低下させる大きな要因にもなっている。本稿では,これらの経緯のもとに実際のソフトウェア開発中に発生したバグを対象にしてその原因分析を実施した事例について紹介する。

2 0 0 0 絵本課題における表記知識・手続き的知識の発達

- 著者

- 山形 恭子

- 出版者

- 一般社団法人日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.310-319, 2012-09-20

本研究では絵本における文章の読みに関する表記知識・手続き的知識の発達を4側面から捉え,ひらがな読字能力との関連のもとに検討した。調査対象児は2歳半から4歳の年少児40名(研究1)と4歳から6歳の年長児66名(研究2)である。絵本課題では絵本を読み聞かせながら質問をする対話方式を用いて絵本に関する手続き的知識,文字表記知識,読みの手続き的知識,意味理解の4側面に関する理解を発達的に調べた。結果はこれらの4側面の理解に関して3段階の発達様相が見出された。2歳半児は絵本に関する手続き的知識や文字同定,頁間の方向性,意味内容を理解していたが,読みの手続き的知識と文字表記知識の理解は年齢にともなって発達した。特に,読みの手続き的知識のなかの最初の頁の読みの始点に関しては4歳以下では理解できず,4歳以上の年長児で年齢にともなってその理解が進展した。また,読みの手続き的知識と文字表記知識はひらがな読字能力と有意な相関がえられ,読字能力の習得が関連した。これらの結果は絵本読みにおける表記知識・手続き的知識の発生・発達過程ならびに文字の習得との関係や方法論に基づいて考察された。

2 0 0 0 OA イギリス 2012年度予算

- 著者

- 河島太朗

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 251-2), 2012-05

2 0 0 0 OA 再発性の脂腺炎に対し低用量プレドニゾロン療法が有効であった秋田犬の1例

2 0 0 0 OA 野生の呼声

- 著者

- ジヤック・ロンドン 著

- 出版者

- 春陽堂

- 巻号頁・発行日

- 1932

2 0 0 0 OA 根域環境制御システムによる根域温度調節はバーベナとゼラニウムの生育・開花に影響する

- 著者

- 窪田 聡 遠藤 路子 林 里紀 高橋 博徳 村松 嘉幸 腰岡 政二

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.97-102, 2013 (Released:2013-04-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 3

根域環境制御システムを用いて根域温度を調節することによって,鉢植え花きの生育制御が可能かどうかを明らかにするために,バーベナとゼラニウムの生育と開花に及ぼす根域温度の影響について検討した.バーベナを根域温度15,20および25℃で栽培したところ,地上部の生育は25℃で著しく促進され,植物体の乾物重は15℃の約1.5倍に増加した.ゼラニウムを冬季に最低気温8℃とし,根域加温温度を無加温,13および18℃で栽培した.その結果,根域温度が18℃では地上部の生育と着蕾率および小花数は明らかに増加し,植物体の乾物重は無加温に比べて約2倍に増加した.以上のことから,根域環境制御システムを利用して根域温度を制御することにより,植物の成長を制御できることが明らかとなった.

2 0 0 0 OA 学習方略の教授と学習意欲 : 高校生を対象にした英単語学習において(実践研究)

- 著者

- 岡田 いずみ

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.287-299, 2007-06-30

- 被引用文献数

- 1

学習者の学習意欲を高めることは難しい。本研究は,学習者の学習意欲を高めるために介入研究を行い,その効果を検討したものである。学習意欲と関連の深いものに学習方略がある。学習意欲と学習方略の関係については「意欲があるから方略を使う」という見方がなされることが多かった。それに対して,本研究では「方略を教授されることで意欲が高まる」という仮説の下,介入を行った。対象は高校生であり,内容は英単語学習であった。英単語学習のなかでも,特に体制化方略を取り上げた。研究1では授業形態で介入を行った結果,学習方略の教授により,ある程度は学習意欲が高まったことが示されたが,十分とは言えなかった。そこで研究2では,方略の学習がより確実なものになるよう,教材を改訂し,介入を行った。また,研究2では,個人差を捉えるために検討項目として,方略志向という学習観と,英単語に対する重要性の認知が学習意欲の変化に及ぼす影響を検討した。その結果,方略志向の高低や,英単語に対する重要性の認知にかかわらず,学習意欲が高まったことが確認された。

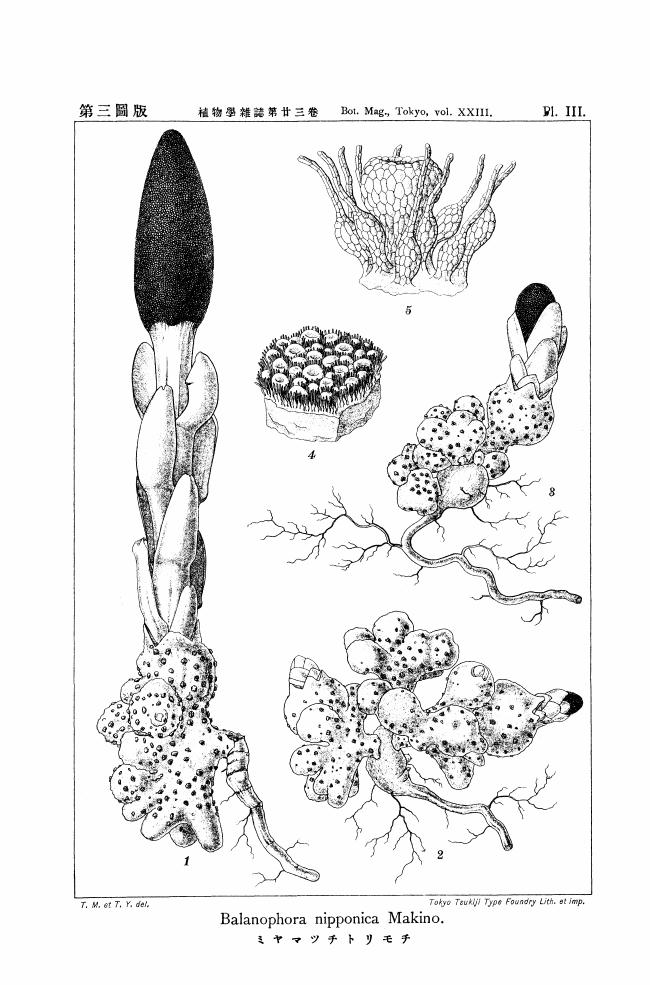

2 0 0 0 OA Observations on the Flora of Japan

- 著者

- T. Makino

- 出版者

- The Botanical Society of Japan

- 雑誌

- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.267, pp.59-75, 1909 (Released:2007-04-05)

- 被引用文献数

- 4 6

2 0 0 0 図書館における魅力行動--魅力行動@図書館チェックリストを参考に

- 著者

- 金沢 篤

- 出版者

- インド論理学研究会

- 雑誌

- インド論理学研究 (ISSN:18847382)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.59-99, 2010-09

2 0 0 0 OA 細線爆発発光による染料レーザーの励起

- 著者

- 斎藤 弘

- 出版者

- 社団法人 日本分光学会

- 雑誌

- 分光研究 (ISSN:00387002)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.6, pp.336-344, 1971-12-30 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 8

Exploding wire light source was applied to obtain the organic dye laser.Threshold energies for Rhodamine-6G, Rhodamine-B, Na-fluorescein and Acridine-Red were 5J, 8J, 18J, and 35J, respectively.Experimental results are described concerning the liquid laser excitation with exploding wire.

- 著者

- 南谷 臣昭 永井 宏幸 中村 昌司 大塚 公人 坂井 至通

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.177-182, 2012-08-25 (Released:2012-11-07)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 2

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーにより,U-8容器を使用して牛肉の放射性セシウム分析を行う際の,検出限界と測定精度を評価した.2,000秒測定の134Csと137Csの検出限界の和は,およそ20 Bq/kgとなり,暫定規制値レベルの放射性セシウムを含む牛肉(491 Bq/kg)の測定値の99%信頼区間は,447~535 Bq/kgとなった.牛肉は筋肉層と脂肪層が複雑に入り組んだ不均一な試料であるため,サンプリング箇所によって測定値が変動する.本研究で,筋肉層と脂肪層の放射性セシウム濃度には明らかな差があり,同じ首の部位の測定結果にも変動が見られる(SD=16.9 Bq/kg)ことが明らかとなった.

- 著者

- Davar PISHVA Atsuo KAWAI Kouji HIRAKAWA Kazunori YAMAMORI Tsutomu SHIINO

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems (ISSN:09168532)

- 巻号頁・発行日

- vol.E84-D, no.12, pp.1651-1659, 2001-12-01

We propose a new field of application for machine vision, a machine-vision-based cash-register system. We show that the overall system of color analysis for such an application should include the method of color distribution analysis which we propose, and that the analysis of shape and size is important. We present our test results and identify a few technical issues which may have to be considered for its practical utilization.

2 0 0 0 OA リサーチ・ナビの概要 : 機能、構成、歴史

- 著者

- 兼松芳之

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)

- 巻号頁・発行日

- no.71, 2009-11-30

- 著者

- 小島 弥生

- 出版者

- 埼玉学園大学

- 雑誌

- 埼玉学園大学紀要. 人間学部篇 (ISSN:13470515)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.89-98, 2010-12

本稿では、エントリーシートへの記述を就職活動における自己呈示の1形態として捉えている。大学3年生の女子を対象に、本格的な就職活動を始める直前に志望している「働き方」を分類し、その志望の表現の仕方の違いによって模擬エントリーシートへの記述内容に質的な違いがあるかを探索的に検討した。就職活動直前に志望する働き方の表現形態によって、「具体的イメージ群」、「職務イメージ群」、「企業(ブランド)イメージ群」の3つのイメージ群と、働き方をイメージできていない「分類不能群」の4つに分けることができた。さらにエントリーシートや履歴書の書き方に関する準備活動(セミナーへの参加等)の経験の有無によって分析対象者を分けて検討した。特定の働き方をイメージできていない大学生にとって、準備活動を行うことが豊かな記述に結びつく可能性が示されたとともに、準備活動を型通りにしか行わないことが就職活動の流れを阻害する(エントリーシートの次の段階に進めない)可能性があることが示唆された。

2 0 0 0 OA 翻訳、テクスト、コンテクスト : ボスニア紛争とそのメディア表象

- 著者

- 坪井 睦子

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- 異文化コミュニケーション論集 (ISSN:13488422)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.83-99, 2009

2 0 0 0 OA エージェンシー認知を誘発するコンピュータとのインタラクションと人らしさの帰属

- 著者

- 竹内 勇剛 中田 達郎

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.131-140, 2013 (Released:2013-01-17)

- 参考文献数

- 20

Agency identification has been one of fundamental issue of Human-Agent Interaction studies. We carried out two experiments to examine what sort of behavior does make human identify the agency. And In order to examine agency identification, there was equipped an experimental environment for observing how people interpret other's behavior. The experimental environment which physically provided the interaction between human and computer was a media system that connects two sides of the experimental environment through the computer network. Therefore two persons can interact each other by using the own side's experimental environment that they can only touch and change color of the grid described to the screen. The task of experiment required participants to discriminate the other party if it was a human or a computer when they played the system. In this study, we regard attribution of humanlikeness toward other's behaviors as a sign of agency identification. The result of experiments showed that people can attributed humanlikeness toward other's behaviors when their actions were synchronized with other's actions such as rhythmical pattern and relation of spacial pattern. This result suggests that human agency identification is induced by interaction between the target entity and his/herself.

2 0 0 0 OA 中等教育における「トラッキング」と生徒の分化過程-理論的検討と事例研究の展開-

- 著者

- 菊地 栄治

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.136-150, 1986-10-15

- 被引用文献数

- 9

Some complicated factors are causing many Japan's high schools to homogenize classroom composition. Under the circumstances, tracking is regarded as one of the most useful concepts. Having widened its range of application, tracking remains to be used as a "metaphor". Thus, this paper has three interrelated matters as follows. First of all, the conceptual refinement of "tracking" and "differentiation" leads us to redefine the former as a sub-category of the latter. Then, many kinds of tracking can be understood in light of some "anatomical" features, which are comprised of criteria of selection, locus of decision-making, scope, visibility, and so forth. Secondly, the intervening processes are examined. Tracking is followed by two different processes before and after track placement. Each of them is summarized as anticipatory socialization and sequences of some tracks, and as differential distribution of three major "resources" ......instruction, peers, and label (expectation). Finally, what we call "grass-roots" research is conducted. Using intensive data from two high schools, we examine the differentiation processes of educational expectations. Our findings suggest that institutionalized internal tracking per se (eg. "banding" in "A" High School) can be operated as a "sorting machine", and that such a function is fulfilled mainly through the differential distribution of various "resources", although not automatically caused. Hereafter, an attempt to grasp the dynamics of tracking-construction could help us to have a proper understanding of such a practice.