2 0 0 0 OA Languages of Instruction in Tanzania: Contradictions between Ideology, Policy and Implementation

- 著者

- SWILLA Imani N.

- 出版者

- The Center for African Area Studies, Kyoto University

- 雑誌

- African Study Monographs (ISSN:02851601)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.1-14, 2009-03

Contradictions exist among ideologies, language policy statements, and practice regarding the language of instruction (LoI) in primary education in Tanzania. In 1961, independent Tanzania inherited colonial education, using Swahili and English. When socialism was introduced in 1967, Swahili was declared the only LoI. The government legalized private and English-medium schools in the 1990s but maintained Swahili as the LoI. There is an English syllabus for English-medium schools, while the Primary School Leaving Examination is administered in Swahili and English. However, only the elite can afford Englishmedium education. The majority of children attend Swahili-medium government schools. The government needs to firmly establish that both Swahili and English are LoI of primary education, because English is the LoI of secondary and post-secondary education. The government must enable all children to master both languages in order for them to acquire an education that allows them to compete favourably for employment.

2 0 0 0 OA ホウ素の植物生理学―最近の展開―

- 著者

- 間藤 徹

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.5, pp.279-281, 2000-05-15 (Released:2011-03-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

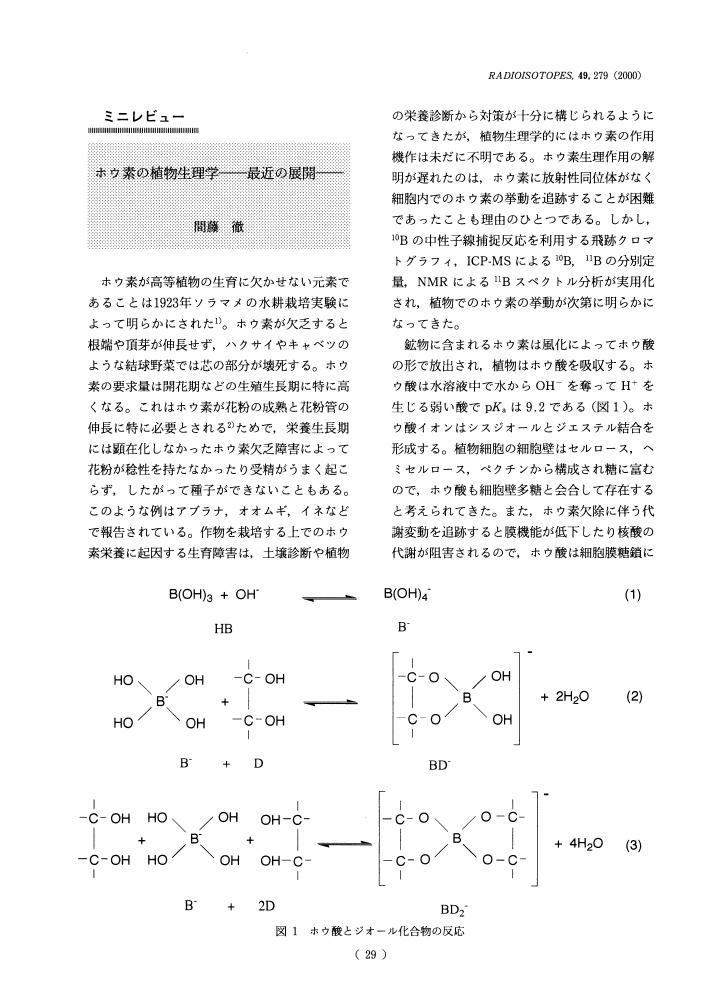

2 0 0 0 ホウ素の細胞壁-細胞膜界面における機能の解明

ホウ素はカルシウムとともにペクチン質多糖をラムノガラクツロナン(RG)-II領域で架橋することに機能している。RG-II領域でのペクチン質多糖の架橋はホウ素だけでは完成せずカルシウムによって補強されることが必要である。つまりペクチン質多糖の架橋にはホウ素とカルシウムがともに存在していることが必要であり,それぞれ片方だけでは機能しない。カルシウムはガラクツロン酸残基のウロン酸同士を配位結合で架橋するが,架橋するためにはメチルエステル化されて分泌されてくるウロン酸メチルエステルを加水分解する必要がある。この加水分解を触媒するのがペクチンメチルエステラーゼ(PME)である。本研究ではタバコ培養細胞,ニンジン根,エンドウ胚軸の本酵素活性を性質を検討した。いずれの材料でもほとんどの活性が細胞壁に会合して存在したが1M NaClによって可溶化された。ニンジン根の酵素は塩基性アイソザイムが少なく中性アイソザイムがほとんどであったが,タバコ培養細胞では塩基性アイソザイムが主であった。いずれのPMEも活性発現にCaが必須でKm値は約3mMであった。このCaはNaによって代替することができたがNaのKm値は約50mMと生理的な濃度ではなかった。CaはPMEの生成物であるウロン酸残基を架橋する元素であるとともにPMEの活性発現を通してペクチン質多糖の架橋に機能することが明らかになった。ホウ素はPMEの活性発現には関与していなかった。タバコ培養細胞細胞壁から抽出精製したPME塩基性アイソザイムのN末アミノ酸組成から本酵素のDNAクローニングをすすめている。

2 0 0 0 OA 初級日本語学習者の上達感を促す試み : ポートフォリオを用いて

- 著者

- 元田 静

- 出版者

- 東海大学

- 雑誌

- 東海大学紀要. 留学生教育センター (ISSN:03892255)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.69-81, 2005-03-31

2 0 0 0 教育思想

- 著者

- 東北教育哲学教育史学会 [編]

- 出版者

- 東北教育哲学教育史学会

- 巻号頁・発行日

- 1972

- 著者

- 米谷 淳

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. HCS, ヒューマンコミュニケーション基礎 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.328, pp.29-32, 2003-09-20

神戸大学大学院総合人間科学研究科対人行動研究室では、これまで10年に渡って私の指導の下に表情研究がなされてきた。われわれは表情を顔・頭部における社会的行動とみなし、通常の対人コミュニケーション場面における日本人の一般的な表情表出(Facial Display)を研究している。この報告ではそのために開発された視線や頭部の動きも含めた顔の各部の時系列的変化をとらえるための表情記述法(J-FACT)を説明し、これを用いて進めてきたわれわれの研究をレビューする。

- 著者

- 丹野 吉雄

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- no.1368, pp.20-21, 1995-02-20

2 0 0 0 OA スタンダールとスペインI : スペイン,もう一つの《オリエント》

- 著者

- 井出 勉

- 出版者

- 中京大学

- 雑誌

- 中京大学教養論叢 (ISSN:02867982)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.637-666, 2007

- 著者

- S. Levitus

- 出版者

- CODATA

- 雑誌

- Data Science Journal (ISSN:16831470)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.46-71, 2012 (Released:2012-08-11)

- 参考文献数

- 71

- 被引用文献数

- 15 1

We document the history and progress of two international ocean data management projects. The "Global Oceanographic Data Archaeology and Rescue" project was initiated in 1993 under the auspices of the UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC). The project has the goal of locating (archaeology) and digitizing or copying to modern electronic media (rescuing) historical (pre-1992) oceanographic data that exist in manuscript or electronic media form that are at risk of loss due to media decay. The IOC "World Ocean Database" project initiated in 2001 focuses on encouraging international data exchange for the post-1991 period and the development of regional atlases.

- 著者

- 木村 宰 加治木 紳哉

- 出版者

- 研究・技術計画学会

- 雑誌

- 年次学術大会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.122-125, 2007-10-27

一般講演要旨

2 0 0 0 自動撮影調査から動物の密度がわかるか : 密度推定の問題を考える

- 著者

- 平川 浩文

- 出版者

- The Mammal Society of Japan

- 雑誌

- 哺乳類科学 = Mammalian Science (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.103-105, 2004-06-30

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 栄養サポートの実際 : 実業団と学生女子ランナーを例として

- 著者

- 河合 美香

- 出版者

- Japan Society of Nutrition and Food Science

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 : Nippon eiy◆U014D◆ shokury◆U014D◆ gakkaishi = Journal of Japanese Society of Nutrition and Food Science (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.6, pp.361-365, 2002-12-10

- 被引用文献数

- 1 2

一流競技者は, 科学的なトレーニングに加え, 栄養面 (食事の量・質などの内容や摂取タイミング) にも気を配るようになっている。また, 選手の身体組成, 体力, 疲労からの回復, トレーニングや食事に対する代謝的応答, 食事の摂取パターン, 嗜好などに個人差があり, これらは同一個人であっても日々変化している。2000年シドニーオリンピック女子マラソンで金メダルを獲得した高橋尚子選手は, 競技を開始した当初, 栄養に対して興味や関心はなく, 食欲や気分に任せて食事を摂ることの多い選手であった。しかし, マラソンのトレーニングを実施する上で, 食事に対して興味・関心をもつようになり, これに伴って意識が変わってきている。それまで提供される食事を摂っていたのが, 自分自身の体調やトレーニングに合わせて摂る成分を考え, 選択するようになった。また, 同選手の指導者も食事の内容について配慮している。トレーニングの効果を高めるために栄養のサポートをする場合, 選手の様々な環境や段階を熟慮する必要がある。

- 著者

- 山田 忠史 繁田 健 今井 康治 谷口 栄一

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D (ISSN:18806058)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.359-368, 2010 (Released:2010-08-20)

- 参考文献数

- 26

本研究は,行政側の物資流動発生メカニズムや物流施策効果の適切な把握,および,企業側の施策理解に資するための,在庫費用を考慮したサプライチェーンネットワーク均衡モデルを提案する.製造業者,卸売業者,小売業者,消費市場,物流業者の分権的な意思決定や行動の相互作用を考慮した既存モデルに,消費市場での商品需要の不確実性に伴い発生する在庫費用を組み込み,各主体の意思決定の定式化,サプライチェーンネットワーク全体の均衡条件,および,その解法を示す.このモデルを用いて簡単な数値計算を行い,消費需要のばらつきや需要情報の共有が,物資流動量(商品取引量,生産量,輸送量)やサプライチェーンネットワークの効率性に及ぼす影響について,基礎的な考察を行う.

- 著者

- Yoshimichi Fukuta Kunihiko Konisho Sachiko Senoo-Namai Seiji Yanagihara Hiroshi Tsunematsu Ayumi Fukuo Takashi Kumashiro

- 出版者

- Japanese Society of Breeding

- 雑誌

- Breeding Science (ISSN:13447610)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.27-37, 2012 (Released:2012-03-20)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 9 20

A total of 18 rainfed upland New Rice for Africa (NERICA) varieties were categorized as the heavy panicle and low tillering types and early heading, in compared with 32 different varieties. These chromosome components were clarified using 243 SSR markers which showed polymorphism among NERICA varieties and their parents, CG 14 (O. glaberrima Steud.) and one of the recurrent parents, WAB-56-104 (O. sativa L.). NERICA varieties were classified into three groups, which corresponded with these parents’ continuation including two exceptions, NERICAs 14 and 17, by a cluster analysis using polymorphism data of SSR markers and 14 differential markers among them were selected to classify NERICA varieties. However, three groups: NERICAs, 3 and 4, NERICAs, 8, 9 and 11 and NERICAs, 15 and 16 were not distinguishable. Association analysis was carried out for characterization of NERICA varieties by using SSR markers genotype and phenotype of agronomic traits. A total of 131 quantitative trait loci between SSR markers and 11 agronomic traits were detected. The characteristics of early maturity and heavy panicle of upland NERICA varieties were succeeded from Asian rice varieties and the characteristics of high dry matter production and late heading were introduced from CG 14 and the other varieties.

2 0 0 0 OA ソリティアの成功率に関する考察

- 著者

- 新谷 敏朗

- 出版者

- 福山大学

- 雑誌

- 福山大学工学部紀要 (ISSN:0286858X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.219-226, 2006-12

"Freecell" is a solitaire game with one deck of cards. The game is played with 8 rows of cards, 4 free cells and 4 home cells. It is similar to the game named "Four Companies". The rate of success is expected to nearly 100%. But the theoretical upper limit for the success rate has not been found. In this paper, I show the maximum number of the cards which are able to move from a row to another. Then I use the same algorithm as that for "Superpuzz" to solve the game. By using a program to play a game with the algorithm on personal computers, I confirmed that the rate of Success is greater than 99.97%. The rate of Success for "Four Companies" is estimated to 91.73%, which is rather less than that of "Freecell"

- 著者

- 河村 俊太郎

- 出版者

- 日本図書館情報学会

- 雑誌

- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.110-126, 2012-06-30

大学組織及び図書館組織の中における東京帝国大学附属図書館の役割について,そのモデルや実際の運営から検討した。当時の図書館組織のモデルとなるのは二つあった。一つはドイツの大学に代表される学問型であり,このタイプの図書館においては,中央と部局は切り離されており,価値のある図書だけを購入していた。もうひとつは,アメリカの伝統ある大学に代表される教育型であり,このタイプの図書館は,部局と中央が組織的な関係を持つことを意識し,また教育的な資料も収集していた。東京帝国大学は,研究型の図書館を望み,附属図書館の基礎を築いた三人の館長は教育型を重視していた。実際の附属図書館の運営を見てみると,部局図書館と附属図書館は別々に運営され,図書館員は大学図書館についての知識は十分に身につけていなかったが学問に関しての知識は持っていた。そして,少なくとも関東大震災ごろには図書館員を中心に選書は行われていたが,教員による選書や授業に関連した選書は十分に行われなかった。ここから,少なくとも1920年代後半には附属図書館の運営は研究型により近いと結論された。

2 0 0 0 電子マネーシステムの価値保存形式を考慮したモデル化

- 著者

- 小山 健一郎 稲永 俊介 安浦 寛人

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決(MPS) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.19, pp.53-56, 2007-03-04

- 被引用文献数

- 5

近年,価値を表すデジタルデータをICチップに保存するストアバリュー型電子マネー[11と呼ばれる電子マネーシステムが注目されている.これまでに提案された電子マネーシステムの安定性に関する手法は,ほとんどが暗号技術や耐タンパー技術といったセキュリティ技術に基づいている[3]・では,仮にこれらのセキュリティー技術が破られたとすると,電子マネーシステムは即座に破綻してしまうのだろうか.そこで,本稿では電子マネーシステムの「セキュリティ技術やプロトコルとは独立した」安定性について検証するそのために,まず貨幣の集合論的なモデルを構築し,そのモデルに金銭の流通操作を加えた貨幣システムモデルを提案する.さらに 貨幣システムモデルを電子マネーに適用し,紙幣型マネーシステムモデルと残高型マネーシステムモデルという2つの価値保存形式の異なる電子マネーシステムモデルを提案する.最後に,紙幣型システムと残高型システムにおける「偽価値量」の検知可能性について考察する.ここで 「偽価値量」とは電子マネーシステム内に正規に追加されたものではない価値量のことをいい,現金通貨での偽札や偽硬貨に相当するものである.本稿では,残高型における三者間の偽価値量の譲渡操作ののちに,この偽価値量が検知できなくなってしまうことを示した.Many attentions have recently been paid to the so-called value-storing type of electronic money. Since any money operating system requires extremely high stability, information security technologies such as Cryptography and tamper resistance have been developed for maintenance of the stability of the system. But, what happens if those securities are attacked and broken? In this paper, we study the stability of electronic money systems which is independent of the security technologies and the protocols used. In so doing, we firstly develop a set-theory-based model for general money systems, and extend it to a general money system model by adding to the set-theory-based model some operations for circulation of money. Then, we propose a model for electronic money systems modifying the above general money system model. In particular, two different types of electronic money system, a note-type money system model and a balance-type money system model, are proposed in this paper. Lastly, we study possibilities of detecting a "fake value" that has been circulated in the note-type and balance-type money system models. Here, a "fake value" applies to a value which was not issued by the originator (or issuer) of the system, and thus it corresponds to a counterfeit of cash currencies. As a key feature of this work, we show that a fake value becomes impossible to be detected after it is transferred between at least three users.

- 著者

- 小林 伶

- 出版者

- 日本貿易振興機構

- 雑誌

- ジェトロセンサー (ISSN:09103880)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.740, 2012-07