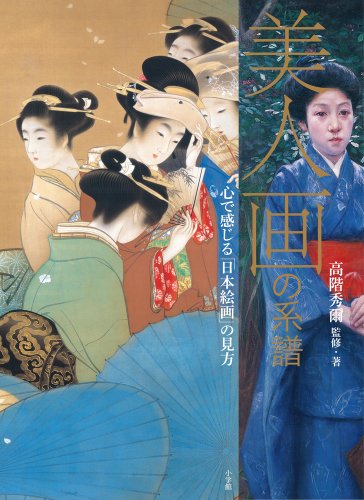

2 0 0 0 美人画の系譜 : 心で感じる「日本絵画」の見方

2 0 0 0 IR ヘミングウェイとムッソリーニ(1)

- 著者

- 光富 省吾

- 出版者

- 福岡大学

- 雑誌

- 福岡大學人文論叢 (ISSN:02852764)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.1659-1680, 2004-03

- 著者

- 五野井 郁夫

- 出版者

- 創文社

- 雑誌

- 創文 (ISSN:13436147)

- 巻号頁・発行日

- no.491, pp.14-17, 2006-10

2 0 0 0 OA 教師のリヴォイシングの相違が児童の聴くという行為と学習に与える影響

- 著者

- 一柳 智紀

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.373-384, 2009-09-30

- 被引用文献数

- 1 2

本研究の目的は,児童の聴くという行為および学習に対する教師のリヴォイシングの影響を明らかにすることである。小学5年生2学級の社会科を対象に,直後再生課題と異なるタイプの問題からなる内容理解テストを行った。結果,話し言葉ならびに板書を伴う教師のリヴォイシングが,児童に発言を自分自身と結びつけて聴く機会を与え,聴くという行為を支援していることが明らかとなった。さらに教師のリヴォイシングの違いが,話し合いの中で1)何を,2)どのように聴くかという,聴くという行為の2つの側面に影響を与え,児童の内容理解の仕方にも影響することが明らかとなった。リヴォイシングにより発言児が主題に沿って位置づけられる学級では,児童が話し合いの流れを捉えて聴いており,授業内容を授業の文脈に沿って統合的に理解していた。一方教師のリヴォイシングが位置づけの機能を持たないもう一方の学級では,リヴォイシングにより個々の発言内容が明確化されており,児童は発言の「著者性」を維持したまま自らの言葉で捉えて発言を聴いていた。テストにおいても後者の学級の児童は授業内容を自らの言葉で積極的に捉え直せるように理解していた。

標記の研究課題を追求するために、下記の(1)から(3)の研究を行い、それぞれ下記の成果を得た。(1)ユーラシア大陸内とその近辺の島嶼における「まぼろし色」(紫外色)の翅の雌の分布についてこれについての概要を知るために、「自然史博物館」(ロンドン、イギリス)と「Zoologisches Forshungsmuseum Alexander Koenig博物館」(ボン、ドイツ)に所蔵されている関係地域のモンシロチョウ標本の紫外線写真を撮って紫外線の反射の有無および反射の強さを調査した。その結果、紫外線を反射する翅を有する雌はユーラシア大陸の東の沿海部のみにおいて観察されたこと、その他の、ヨーロッパ、中央アジア、地中海に面したアフリカ北部、およびカナリア諸島とキプロス島には観察されないこと分かった。(2)「まぼろし色」の翅を有する雌の進化について上記の結果と、紫外色の発現条件(幼虫時の長日条件)に基づいて、紫外色翅を有する雌のユーラシア大陸内での進化を追求するために、同大陸とその周辺の地域においてモンシロチョウを採集し、それから得た幼虫を長日条件下で飼育し、得られた雌成虫の翅の紫外色の有無およびその強度を調査した。その結果上記(1)の推測が支持された。すなわち、イギリスからキエフ(ウクライナ)間のヨーロッパでは紫外色を有する雌が見られないこと、北京(中国)およびソウル(韓国)から広州(中国)に及ぶ沿海部と台北(台湾)においてのみ紫外色を有する雌が棲息していることが分かった。またこれらの地域では紫外色を有する雌と有しない雌が混在していることも分かった。これらの結果から、紫外色を有する雌はユーラシア大陸の東方の沿海部近辺において進化したことが示唆された。(3)紫外色の遺伝機構について紫外色翅を有しないオランダのモンシロチョウと、それを有する日本のモンシロチョウを交雑して得られた結果を分析した結果、紫外色は複数の遺伝子座の遺伝子によって支配されていることが示唆された。

- 著者

- 山野 謙太 高見 敞志 永田 隆昌 松永 達 宇土 徹

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会研究報告. 九州支部. 3, 計画系

- 巻号頁・発行日

- no.48, pp.309-312, 2009-03-01

2 0 0 0 OA <論説>一九二三年・コルフ島の占領決定とムッソリーニ

- 著者

- 岡 俊孝

- 出版者

- 関西学院大学

- 雑誌

- 法と政治 (ISSN:02880709)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.255-292, 1968-06-30

Fascist Italy's occupation of Corfu has been interpreted by many historians as an exception to its early foreign policy. In appraising Mussolini's foreign policy, the tendency of scholars as well as the contemporaries has been to regard the Corfu Incident as a manifest lapse of moderation, an incipient expansionism, or an exceptional event in the course of his early diplomacy. Such capable diplomats as Contarini and Russo are said to have effectively led and controlled Fascist Italy's early diplomacy, while their fortuitous absence from Rome in August 1923 made it possible for Mussolini to venture on the occupation of Corfu. Was this decision of Mussolini incompatible with the old doctrine which career diplomats had pursued since the beginning of the Kingdom? Is it not true that even some non-fascist diplomats and statesmen did contribute to this decision-making? The relation between Mussolini's decision and the traditional doctrine seems worthy of investigation. It is the purpose of this essay to explain how and why the occupation of the island was planned, formulated and executed. This paper is divided into three major parts. First, examined are the historical background of Italy's foreign policy and the milieu in which the Fascist regime was required to embark upon its policy in 1922. Among factors that influenced Mussolini in the formulation of his foreign policy, dominant was the psychology of frustration which had become more and more conspicuous in the Italian people's state of mind particularly since the end of World War I. The second part covers the several days from the murder of the Tellini mission to the occupation of Corfu. Here discussed are : what sort of information was transmitted to Mussolini; how Mussolini and other policy-makers recognized the situation; and with the informations received and the situation recognized how they carried out their policy. Third, two important facts are stressed to throw light on the origin and motives for the occupation of Corfu. In brief, one of these facts was that Mussolini wanted to send a naval squadron to the Dodecanese immediately after the conclusion of the Lausanne Treaty. And the other was that some officials of the Ministries of Foreign Affairs and Navy had prepared before the incident the military operations including the occupation of Corfu. These two plans can be said to have been prompted by the same desire to recover and promote the prestige of Italy as a great power. Finally, it is emphasized that Mussolini and non-fascist statesmen could cooperate with each other in shaping and executing their foreign policy as far as Great Britain could or would give her support.

2 0 0 0 OA 南氷洋産魚類の寄生虫について

- 著者

- 影井 昇 綿貫 知彦

- 出版者

- 国立極地研究所

- 雑誌

- 南極資料 (ISSN:00857289)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.84-93, 1975-12

1971年南極大陸昭和基地沿岸で採集したショウワギス,ウロコギス,ライギョダマシ,ボウズハゲギス,キバゴチの内部寄生虫について調査した結果,線虫類2種(Contracaecum sp. 幼虫,Ascarophis nototheniae),鉤頭虫1種(Echinorhynchus sp.),吸虫類2種(属種共に不明),条虫幼虫(plerocercoid)1種, Copepoda 1種を見出した.ボウズハゲギスからのAscarophis nototheniaeの報告は始めてであり(new host record), Echinorhynchusは吻における鉤の数と配列から新種と考えられた.吸虫類,条虫類, Copepodaは固定が悪かったこと並びに幼虫形態であることから属種の同定は出来なかった.

2 0 0 0 デュルケームにおける「アスピラシオン」の概念

- 著者

- 津田 真人

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.406-420,479, 1991-03-31

本稿の目的は、デュルケームの著作から、これまで十分に着目されることのなかった〈アスピラシオン〉の概念を掘りおこし、そのことをとおして、デュルケーム社会理論の可能性を、新たな角度から照らし出そうとするものである。<BR>序章ではまず、『自殺論』におけるエゴイスムとアノミーの概念を一瞥し、これらがデュルケームにとって時代の危機の集約的な表現であったことを確認する。<BR>そのうえで第二章では、これら二つがともに欲求の理論であることを、後期へと至るデュルケームの理論的展開に即して明らかにし、エゴイスム論の延長線上にアスピラシオン論が結実してくることを示す。<BR>続く二つの章では、アスピラシオン論が具体的な現実分析においてどう生かされているかを見る。宗教的儀礼における集合的沸騰の問題 (第三章) と変革期における価値創造の問題 (第四章) が、その二つである。この帰結として第三章では、デュルケームの宗教論が一種独特の欲求論でもあること、第四章では、デュルケームには〈集団的主意主義〉とでもいうべき社会変動論が存在していたことが明らかになるだろう。<BR>最後にしかし、宗教論と社会変動論を統括するこうした独自の視角の負の面にも、簡単に考察を加えておきたい。

- 著者

- 伊藤 慎一郎 三谷 曜子 佐藤 克文 内藤 靖彦

- 出版者

- 日本流体力学会

- 雑誌

- 日本流体力学会年会講演論文集 (ISSN:13428004)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, 2006-09-05

The authors found that bodies of seals had natural oscillation in pitching and rolling motions in drift dive phase by data loggers. The phenomenon is periodically oscillated at a low frequency not by flippering movement. Model experiments were performed in a circulating water channel and in a wind tunnel. The result shows clearly that the oscillatory motion of the bodies of seals during the drift dive was caused by flow induced vibration.

2 0 0 0 IR ジェヴォンスとマーシャル

- 著者

- 南方 寛一

- 出版者

- 神戸大学

- 雑誌

- 國民經濟雜誌 (ISSN:03873129)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.2, pp.48-63, 1964-08

2 0 0 0 OA 東シベリア・ヤクート地方の蝶類と二,三の種の分類について

- 著者

- 高橋 真弓 カイムーク エカチェリーナL.

- 出版者

- 日本鱗翅学会

- 雑誌

- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.153-170, 1997-08-30

- 参考文献数

- 18

自然環境と蝶類東シベリアのヤクート地方の自然環境はきわめて厳しく,その中心都市ヤクーツク市の気温は,1月平均-41.2℃,7月平均18.7℃,月別平均気温の年較差は実に59.9℃に達する.とくに東部の山間地スンタル・ハヤタなどでは冬の最低気温が-60℃に達することもあるという.このような極寒地にもなお多くの蝶類が生息することには驚きを禁じえない.ヤクート地方の植生は,主としてグイマツLarix dahurica(落葉針葉樹)からなる比較的明るいタイガであり,概して樹木の成長が悪く,樹幹もあまり太くならない.林の切れたところにはツンドラ(寒地荒原)や乾性草原が見られ,地下数十cm以下は夏でも解氷せず,永久凍土となっている.蝶類の大部分は年1化性の寒地性の種で,環北極種や東シベリア固有のものも多い.またヒオドシチョウ,シータテハ,オオイチモンジのような少数の純森林性の種も見られるが,大部分はツンドラや乾性草原にすむ広義の草原性蝶類である.ヤクート地方の低地帯の雪解けは5月にはほぼ終わる.5月下旬からクモマツマキチョウ,ミドリコツバメ,アサヒヒョウモンなどが現われて蝶の活動期に入り,6月下旬の夏至のころから約3週間ぐらいがその頂点となる.7月下旬には種類数・個体数を減じ,"秋の蝶"の季節となり,6月の蝶と顔ぶれがすっかり入れかわってしまう.このリストにあげた90種のうち,日本との共通種は31種で,この中にはウスバキチョウ,ミヤマモンキチョウなどの日本の"高山蝶"が9種含まれているが,キアゲハ,モンシロチョウ,ツバメシジミなど平地にも多い種が含まれていることは注目される.また同じ種でも,ヤクート地方の蝶は,夏の長い日長,夏のかなりの高温,長い越冬期における極度の低温など日本の高山地帯とは大きく異なった自然環境のもとで生活しており,これらの蝶の生活は,種の存在のしかたについての興味深い問題を投げかけている.二,三の種の分類についてこのリストにあげた90種の蝶の分類は,主として最近ロシアから出版されたTuzov(1993)およびKorshunov&Gorbunov(1995)による分類にもとづいている.しかし東シベリアの蝶の分類は全体として現在研究の途上にあり,今後多くの命名上の変更が行われるものと思われる.つぎにこの報文でとくに分類上問題となる種についてコメントしておきたい.14a-b.Pieris bryoniae(Hubner,1791)ヤマスジグロチョウTuzov(1993)およびKorshunov&Gorbunov(1995)にしたがい,とりあえずヤクート地方で採集されたものをP.bryoniaeとして扱い,東部のスンタル・ハヤタで採集されたものを亜種schintlmeisteri(Fig.12),その他の地方のものを亜種vitimensis(Figs 10,11)とした.シベリアにおけるP.bryoniaeとP.napiの関係については未解決の問題が多く,今後の形態,生態,雑種などに関する詳細な研究が期待される.24.Lycaeides idas verchojanicus(Kurentzov,1970)タイリクミヤマシジミ(新称)Kurentzov(1970)はverchojanicusをヒメシジミ"Lycaena argus"の一亜種としたが,ここで扱う材料の♂交尾器の特徴(とくにvalva先端やjuxtaの形状)(Figs 3D,H)や,前肢と中肢脛節の長い刺状突起を欠くことから,これは明らかにヒメシジミではない.♂交尾器の全般的特徴(Higgins,1975)や翅斑から,verchojanicusは,ユーラシア大陸からアラスカにかけて広く分布するLycaeides idasの一亜種である可能性が大きい.Korshunov&Gorbunov(1995)はこのverchojanicusをL.tancreiの一亜種としているが,ここで扱う個体は,すくなくとも翅斑に関するかぎり,Kurentzov(1970)がカラーで図示したL.tancreiとは著しく異なったものである.いずれにしても今後シベリアにおけるverchojanicusとtancreiとの関係に関する詳しい研究が期待される.なお,verchojanicusはヤクート地方においてミヤマシジミL.argyrognomon jakuticaと混飛していることが多く,両者は明らかに近縁の別種である.両者の分布範囲を考慮して,L.idasに対してタイリクミヤマシジミの和名を用いることにしたい.39.Clossiana dulkeiti(Kurentzov,1970)マガダンヒョウモン(新称)スンタル・ハヤタで採集された1♂を,交尾器の特徴により,Kurentzov(1970)にもとづいて,C.dulkeitiと同定した.またこの個体の翅斑の特徴は,ウラジヴァストーク市のロシア科学アカデミー極東支所の生物学・土壌学研究所に保存されるタイプ標本の特徴ともよく一致する.本種では♂交尾器valvaのcosta先端の突起が細長く伸びて,その先端部の膨らみが弱く(Fig.5C),その形状は近縁のC.erdaヤクートヒョウモン(新称)やC.distinctaチュコトヒョウモン(新称)と明らかに異なる.C.erdaでは突起の柄が短く,その先端の膨らみが著しく(Fig.6C),またC.distinctaではその先端部が顕著な足形になっている(Kurentzov,1970;高橋,印刷中).また,本種ではvalvaのharpe先端部が少しくびれているのも特徴で(Fig.5D),C.erdaやC.distinctaではこのようなくびれが見られない.Tuzov(1993)はC.dulkeitiをC.distinctaの亜種とし,Korshunov&Gorbunov(1995)は,これをC.erdaの亜種としているが,上記の理由により,Kurentzov(1970)にしたがって,これを独立種として扱いたい.本種はヤクート地方の東方に接するマガダン州のコルィマ山脈のオムスクチャン連峰とマダウンスキエ裸峰から知られ,その分布範囲はマガダン州からヤクート東部にかけての一帯とみられ,その分布範囲をもとに,マガダンヒョウモンの和名を用いることにする.

2 0 0 0 鉄道高架橋による日照阻害が水稲に及ぼす影響

鉄道高架橋による日照阻害が,隣接する水田の水稲に及ぼす影響を検討した.調査地点の全天のうち高架橋や山,樹木等を除いた空の部分の比率(全天に占める空の比率,以下空の比率と記す)と日射量の日積算値との間には,夏至近くでは高架橋の南北両側ともに正の相関(南側r=0.378^*,北側r=0.746^<***>,^*は5%,^<***>は0.1%水準で有意)があり,8月には北側にのみ正の相関(r=0.668^<***>)があった.高架橋側端直下から高架橋の高さ(HT)に対する相対距離が2倍の地点(2.0HT地点)では,全天に占める空の比率の平均値は71.1%であった.全天に占める空の比率と水稲の収量には正の相関があり(南側r=0.463^*,北側r=0.734^<***>),2.0HT地点に対する減収率は,北側の1.0HT地点で8.1%,0.5HT地点で15.1%,南側ではそれぞれ4.2%,7.8%と試算された.収量構成要素では全天に占める空の比率の低下に伴い穂数が減少し,その影響は北側で大きかった.また登熟歩合も収量低下の要因となった.千粒重は,北側は南側に比べて低かった.

- 著者

- 曲 暁范

- 出版者

- 大谷大学真宗総合研究所

- 雑誌

- 真宗総合研究所研究紀要 (ISSN:13432753)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.33-46, 2007

2 0 0 0 OA ラスカリス王朝 (ニカイア帝国) の皇帝交替問題

- 著者

- 杉村 貞臣

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.75-91, 1988 (Released:2010-03-12)

how the five emperors in the Dynasty of Lascaris (1204-1261) succeeded to the throne is discussed here. The succession by the blood relation as Theodoros I, Theodoros II, John IV, and the succession by the marriage as John III, continued the family line of Lascaris. But a usurpation by Michael VIII has gone to ruin the family of Lascaris. The patriarch and the aristcracy in Nicaea supported the family line of the dynasty.

2 0 0 0 OA 現代イギリス家族分析のキイ概念に関する考察

- 著者

- 布施 晶子

- 出版者

- 北海道大學教育學部

- 雑誌

- 北海道大學教育學部紀要 (ISSN:04410637)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.79-108, 1995-01