2 0 0 0 OA エピゲノム解析基盤の確立と遺伝医学への応用

エピゲノムは細胞のエピジェネティックな修飾の総体であり、発生・分化・がん等において重要な働きをする。網羅的・体系的なエピゲノム解析基盤を確立する目的で研究を行い、(1)独自のメチル化DNA濃縮ツールを開発し、(2)マウスの細胞を用いて網羅的解析技術を確立し、(3)この方法をヒト培養細胞や健常者・各種疾患由来の細胞に応用した。これにより、(4)様々なクロマチン因子の相互作用や標的配列を同定することに成功し、(5)ヒト・チンパンジー間のDNAメチル化の差を同定し、エピジェネティクスの制御機構や多様性・進化との関わりを研究する基盤を確立した。

2 0 0 0 獣毛の化学的性状:II. アミノ酸組成について

- 著者

- 神谷 誠

- 出版者

- Japanese Society of Animal Science

- 雑誌

- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.5, pp.277-282, 1958

各種獣毛のアミノ酸組成をPaper chromatographyを用いて分析し,これを比較検討した結果は次のごとくである。<br>1) この分析においては,17種のアミノ酸が定量された。このほかにtryおよびlanthionineの存在が推定きれる。一般に多量に存在するアミノ酸はcys, glu,asp, leuおよびargであつて,hisはつねに少量であり,hyproは存在しない。<br>2) glu, lysおよびala以外のアミノ酸含量は,動物の種類により有意の差を示す。また酸分解により生じるアンモニア態窒素量の動物の種類による差異も有意である。<br>3) 各種獣毛について,cys対比アミノ酸組成の比較検討を行なつた。その組成において,コリデール種緬羊毛とアンゴラ種家兎毛,三毛猫毛と大黒鼠毛とはそれぞれ類似のアミノ酸組成をもつ。<br>4) 獣毛のアミノ酸組成からみると,cys, glu, asp,leuおよびargがその蛋白構成の共通的主要アミノ酸であつて,その他のアミノ酸をふくめて動物の種類により有意の差を示すのである。<br>5) アミノ酸組成の分析法として,緬羊毛について,Paper chromatographyによる方法を他の分析法と比較検討した結果,これが本研究の目的に使用し得ることを確認した。

2 0 0 0 OA 幼若猫に認められた腎周囲性腎盂憩室(短報)(病理学)

- 著者

- 辻本 早織 越久田 健 越久田 活子 宇根 有美 野村 靖夫 代田 欣二

- 出版者

- 社団法人日本獣医学会

- 雑誌

- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.329-331, 2005-03-25

- 被引用文献数

- 2

腹部膨満を示し高窒素血症を呈した3か月齢の雌の三毛猫を剖検し, 右側腎臓腹側に尿臭を持つ黄色透明液体を容れる巨大な腎周囲嚢胞(8.5×6.0×4.5cm)を認めた.嚢胞内腔は不規則に拡張した腎盂と腎実質を貫く小孔で連絡していた.嚢胞は上皮に内張りされ, 壁は膠原線維と平滑筋で構成されており, 腎盂や尿管壁の構造に類似していた.嚢胞に接する腎実質間質には, リンパ系細胞の浸潤を認めた.嚢胞は発生異常による腎盂憩室と考えられた.

- 著者

- 中山 和彦 上田 修一 三輪 真木子

- 出版者

- 社団法人情報科学技術協会

- 雑誌

- ドクメンテーション研究 (ISSN:00125180)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.9, 1980-09-01

- 著者

- 増子 恵一

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- no.37, 1993-04-03

2 0 0 0 OA カントにおける道徳性の最高原理--定言命法から意志の自律へ

- 著者

- 戸田 潤也

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科

- 雑誌

- 人間・環境学 (ISSN:09182829)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.65-78, 2009-12-20

『人倫の形而上学の基礎づけ』には定言命法および定言命法と見なされるものが様々な形で提示されている.それゆえ,定言命法全てを正確に数え上げ分類することは非常に困難である.こうした中,定言命法を五つの法式に大別するペイトンの解釈は,現在に至るまで多くの研究者によって踏襲されている.この解釈は同時に定言命法の「基本法式」を「道徳性の普遍的な最高原理」とするものであるが,このことは意志の自律を「唯一の」「道徳性の最高原理」とするカントの立場と相容れないように思われる.本稿では,ペイトンの解釈をテキストに定位して確認し(第一節),その解釈とは異なった角度から意志の自律の特性を明らかにし(第二節),その正当性を確保する(第三節).これによって,意志の自律の解明を行なうその後の同書の議論への道筋をつけることができる.

2 0 0 0 OA 町村学校圕経営ノ実際 : 村立明木圕経営ノ実例

2 0 0 0 OA 三田つ子になるまで : 慶応義塾学生生活

- 著者

- 真木 美紗緒

- 出版者

- 教育史料出版会

- 雑誌

- みんなの図書館 (ISSN:03860914)

- 巻号頁・発行日

- no.395, pp.17-27, 2010-03

- 著者

- 橋本 伸也

- 出版者

- ロシア史研究会

- 雑誌

- ロシア史研究 (ISSN:03869229)

- 巻号頁・発行日

- no.88, pp.22-32, 2011-05-25

2 0 0 0 IR 1870年代前半ドイツ化学工業と環境闘争 : 「住民保護」の頂点

- 著者

- 田北 廣道

- 出版者

- 九州大学経済学会

- 雑誌

- 経済学研究 (ISSN:0022975X)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.5, pp.17-58, 2012-03

ドイツ化学工業が19世紀後半から合成染料を足場に急成長をとげ、20世紀初頭に世界市場を席巻したことは、周知の通りである(Andersen,1996:加来,1986)。その間、製品開発を通じた高い内部蓄積、国際的な販売戦略の展開、職員・労働者の階層的組織の形成、科学技術的な研究成果の生産への応用などを梃子にして、先端産業の一つとして寡占的大企業の成立をみている(Pohl,1983)。そのような飛躍的発展の一大画期は、1880年代以降の「生産の科学化」(Andersen,1990,p.163) の時期のことだった。しかし、以上のような短期間での化学工業の急成長は、自由な市場条件のもとで進展したわけではない。1845年プロイセン政府は、火災・煤煙・悪臭・騒音など住民に大きな不利益・危険・迷惑を与える恐れのある業種に対して、事前営業認可の取得を義務づけたが、「あらゆる種類の化学工場」は、初めからその対象に挙げられていた(Gs,1845,p.46)。この営業認可制度が化学工業にとって「目の上のコブ」的存在だったことは、1878年創立の「ドイツ化学産業利益擁護連盟」(以下、化学連盟と略す)の機関誌を一瞥するとき直ちに明らかとなる。1881年化学連盟会長のヴェンツェルが総会で行った演説を挙げておこう。「新規の発明の場合、その成功は工場主による(新製品の)可及的速やかな市場供給に依存しているので、ドイツ産業にとって最適な経済局面は失われてしまう。なぜなら、ドイツ流の認可手続きに無縁なイギリス人が、競争相手として常に大きく先行することになるからである」(CI,4,p.330)と、国際競争力の低下を招きかねない元凶とさえ見なされている。その後、化学連盟は「営業条例」・「執行規則」の改正を重要な行動目標の一つに掲げ、帝国宰相・参議院宛てに繰り返し嘆願を行った(Henneking,1994,pp.122-125:Vossen,1907)。ただ、その目標到達までの道のりは平坦ではなかった。特に、認可審査手続きが時間を要しただけでなく、企業家の認可申請を契機として「環境闘争」が頻発し、その前に大きく立ちふさがったからである。その意味から、住民からの抵抗排除は、後発国ドイツの急速な工業化過程を「社会全体の産業化」の観点から考察した技術史家、G.バイエールの表現を借りて言えば、確実に「大工業への序曲」の一齣をなしていたのである(Bayerl,1994:田北,2003,pp.47‒48)。ところで、筆者は、デュッセルドルフ行政管区にある化学企業の認可申請を契機に発生した「環境闘争」の時代的変化を追究することで、認可制度における「大工業への序曲」の諸相の析出を試みてきた。その際、闘争の成否というより、認可制度の性格規定をめぐる相対立する所説――「住民保護」(Mieck,1967,p.69)か「産業保護」(Brüggemeier,1996,pp.130‒132:Henneking,1994,p.79)か――を念頭に置きながら、特に利害当事者である諸主体(企業家、中央政府・自治体、住民、専門家)の織りなす関係の変化を、1845-1909年の法制度や経済的・政治的影響力の変化と関連づけながら考察してきた。この「ゲーム・ルール」は、帝国・自治体レベルの法から、実際の認可審査のあり方(審査担当者と審査手続き)、そして審査結果を左右する要因として「住民の証言」(現地状況と自治体の影響力)と科学技術的鑑定の重みまで含んでいる(田北,2010)。なお、これまで研究対象に据えたのは、都市バルメンに本拠を置いていた化学企業である。なかでも、1875年まではバルメンに、そしてそれ以降は順次デュッセルドルフに経営の重心を移したイエガー染料会社を考察の基軸とした(Carl,1926:田北,2008,2009,2010a,2011a)。ただ、このイエガー染料会社に関しては、主要な対象に選択した研究史的理由、企業のプロフィル、および主要な工場の配置の3点につき別の機会に詳しく論じたことがあるので、そちらを参照願いたい(田北,2010a,pp.75‒76)。この場では、「40年間に13度の認可申請を行い、その全てで抵抗を受けた唯一の企業」(Henneking,1994,p.393)と呼ばれたように、1860年前半から20世紀初頭まで認可闘争に関わる史料が多数伝来して、環境闘争の変化を追及する上で絶好の条件を備えていることを再確認しておきたい。また、1845年「営業条例」導入直後に発生した認可闘争の特質をみるために、ヴェーゼンフェルト化学工場を取り上げた(田北,2011b)。さらに、イエガー会社をめぐる闘争にあって比較的史料伝来の手薄な1880年代をカバーする意味から、ヘルベルツ会社とダール会社を取り上げた(田北,2011c)。認可制度を捉えた大きな地殻変動の具体相をより的確に把握できると、考えたからである。最後に、本論の論述手順について一言しておきたい。Iでは、1872-75年イエガー闘争の経緯を伝来史料とともに概観する。その際、「鑑定書・診断書と証人尋問記録」を主たる史料基盤に据えた別稿との関係を明らかにしつつ論じていく。IIでは、認可闘争に関係する諸主体の作成した文書を中心に検討して、それぞれの主張とその拠り所となった法制的・社会経済的なゲーム・ルールを浮き彫りにしつつ、闘争の進行を辿る。結びでは、1880年代と20世紀初頭の闘争と比較しながら検討結果の総括をはかる。

- 著者

- 田北 廣道

- 出版者

- 九州大学経済学会

- 雑誌

- 経済学研究 (ISSN:0022975X)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.2, pp.63-91, 2011-09

- 著者

- 坂野 正則

- 出版者

- 公益財団法人史学会

- 雑誌

- 史學雜誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.10, pp.1697-1722, 2011-10-20

In 1658 Pope Alexander VII appointed four French priests to the position of Vicar Apostolic and sent them to the Canadian and the Asian missions. This was because the Roman Congregation for the Propagation of the Faith (hereafter, RCPF) intended to take back the initiative in the world Catholic missionary effort from Spain and Portugal, in order to create a new strategy. On the other hand, the Paris Foreign Missions Society (hereafter, PFMS), which was to realize this new strategy, was organized during the early 1660's by these four Vicars Apostolic, the missionaries who accompanied them and fellow clergies to share their experiences in training. This article analyzes the relationship between the PFMS and William Lesley, a priest and refugee from Scotland residing in Rome, and in particular, considers social and confessinal trends within Europe in the hope that this perspective will help us to understand how the PFMS played a leading role in the new strategy of the RCPF. The article begins with an analysis of the characteristic features of the new strategy and an attempt to clarify the background against which personal ties and ideology were shared between French devotees (Devots) and the RCPF. Secondly, the author sheds light on the cooperation that existed between the PFMS and Lesley, by examining the latter's career and the content of his correspondence with the executives of the PFMS. The article ends with an attempt to observe the reorganization of the new strategy on a European dimension by means of tracing Lesley's vision about missionary organizations. While Lesley made an effort to intermediate between the RCPF and the RFMS, as the author's analysis suggests, he tried to remove the Patronage (Padroado) system practiced by the Spanish and Portuguese in addition to certain aspects of monastic societies closely related to that system. On the other hand, Lesley's status as a Scottish refugee gave his missionary vision a pan European character, and he played a crucial role in the RFMS as an informed outsider. Consequently, there were three factors interacting here: the confessional solidarity of French devotees, the RCPF and the Scottish diaspora. For this reason, the RFMS, while based in France, was able to promote its own activities by means of mobilizing a basically confessional network beyond the particular interests of both states and religious organizations.

2 0 0 0 OA 公害と住民生活

- 著者

- 宇井 純

- 出版者

- 沖縄大学

- 雑誌

- 沖縄大学地域研究所所報

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.67-99, 1991-09-26

2 0 0 0 OA Lyophilized Aspirin with Trehalose May Decrease the Incidence of Gastric Injuries in Healthy Dogs

- 著者

- Lee-Shuan LIN Yuko KAYASUGA Nobuyuki SHIMOHATA Hiroyuki KAMATA Shigeki SUZUKI Ryosuke ECHIGO Manabu MOCHIZUKI Ung-Il CHUNG Nobuo SASAKI

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.12-0109, (Released:2012-06-20)

- 被引用文献数

- 2 2 1

Trehalose has several novel anti-inflammatory and cell-protective functions. We hypothesized that lyophilized aspirin/trehalose could decrease the severity of aspirin-induced gastropathy. Thirteen dogs were assigned into aspirin, lyophilized aspirin/trehalose, and control groups, and the gastric lesions were assessed on gastroscopy with the modified Lanza scale. Another 6 dogs were used to measure the plasma aspirin concentration by high-performance liquid chromatography after aspirin or lyophilized aspirin/trehalose administration. The results indicated that lyophilized aspirin/trehalose induced less gastric ulceration than aspirin despite maintaining therapeutic concentrations of plasma aspirin in both the groups. Lyophilized aspirin/trehalose might be a solution to decrease aspirin-induced gastropathy.

2 0 0 0 OA 名所図会・百景にみる近代以降の東京における「景」の変遷に関する研究

- 著者

- 大宮 直記 下村 彰男 熊谷 洋一

- 出版者

- 社団法人日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.429-437, 1995-03-29

- 被引用文献数

- 3 6

本研究は,個人を越えて社会に共通する風景の捉え方の集合意識を「景」とし,その存在と近代以降の変遷の特徴について考察を行ったものである。分析対象として近代以降の東京の名所図会・百景を取り上げた。その結果,作品間に共通した風景の捉え方,つまり「景」の存在することを確認できた。その変遷は(1)明治前期(明治20年代まで),(2)明治後期・大正期,(3)昭和戦前期,(4)昭和戦後期の4期に区分された。変遷の特徴の流れは,対象選択における価値基準の共有から個人の嗜好への「個人化」と,対象の捉え方における観念的捉え方から,客体として視覚優位の捉え方へ,そしてさらに活動場所自体を風景とする捉え方へと変化する「場所化」の二点にまとめられた。

2 0 0 0 中国女文字の保存の方法を探る

中国女文字の保存を考える2004年の現地調査での女文字の実情を報告する。調査に訪れた2週間後に伝承者陽換宜が死去して、この文字を伝統的方法で習得し、娘時代に実際にこの文字をコミュニケーション手段として用いた人はいなくなった。緊急によりよい保存の方法を講じなければいけないときにきている。調査の結果、伝統的な文字とは変形した文字が盛んに書かれていること、そのような書き手を現地政府が重用していること、昔の女性の文字に最も近い文字を書く何艶新が生活に追われて文字から離れてきていることがわかった。女文字の保存にとって望ましい状況ではないことが憂慮される。この文字の歴史や規模について、3000年以上の歴史がある、2000字以上の文字があるというような誇張された大げさな言説がインターネット、新聞などに流布している。この文字を、昔の女性たちが使い・伝えた、本来の姿に近い姿で保存することが望ましいが、以上のような根拠のない無責任な言説は、本来の女文字の姿を歪めかねない。こうした事態を軌道修正し、合理的・科学的に考究し合って共通理解を得ることが肝要と考えて、中国と日本との研究者の共同主催でシンポジウムを開いた。両国研究者が一堂に会して、同じ対象についてそれぞれの研究を発表し合い、真摯に討論する機会が得られた。女文字の研究方法や歴史に対する考え方にも共通の理解が得られたことは大きな成果であった。

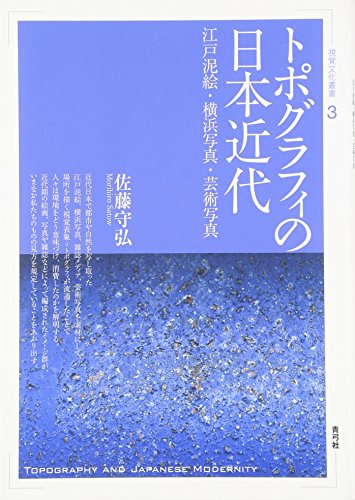

2 0 0 0 トポグラフィの日本近代 : 江戸泥絵・横浜写真・芸術写真

2 0 0 0 痕跡と記憶--遺影写真論

- 著者

- 佐藤 守弘

- 出版者

- 帝塚山学院大学美学美術史・芸術学研究室

- 雑誌

- 藝術論究 (ISSN:09172505)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.39-59, 2002-03