1 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症流行による中国瀋陽市民の生活習慣および環境意識の変化

- 著者

- 孫 旭 関根 嘉香 鈴木 路子

- 出版者

- 一般社団法人 室内環境学会

- 雑誌

- 室内環境 (ISSN:18820395)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.13-20, 2022 (Released:2022-04-01)

- 参考文献数

- 17

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行は, 多くの人々の生活様式に変容を強いることになり, 中国東北地方の最大都市・遼寧省瀋陽市においても同様であった。本研究の目的は, 新型コロナウイルス感染症の流行により, 市民の生活習慣や環境意識がどのように変化したかを明らかにすることである。そこで, 2020年1月, 2020年7月および2021年1月に, SNSを通じて公募した瀋陽市に居住する100名に対してアンケート調査を実施した。対象者は3回の調査を通じて同一であり, 情報通信技術(ICT)リテラシーを有する50歳以上の人が主体であった。調査の結果を解析した結果, 新型コロナウイルス感染症の流行は, 市民の交通手段の選択, 調理時のマスクの着用などの生活習慣に影響した。一方, 感染症流行に伴う経済活動等の縮小によって瀋陽市の大気環境が改善され, 居住地の大気環境状況に関する不満は軽減されていた。環境汚染の原因として「環境保護への民衆の参加不足」や「環境に関する教育の不足」を指摘する人が増え, 環境保護に関する市民の意識が未だ不十分であるとの認識が浮き彫りにされた。

1 0 0 0 OA 操舵角とモータ出力における多段ファジィ制御のライントレースカーへの実装と検証

- 著者

- 瀧本 浩志 星野 孝総

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第25回ファジィ システム シンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.61, 2009 (Released:2009-12-15)

現在,ファジィ制御に関する研究開発が、多方面で行なわれている。ライントレースロボットや工場などの自動搬送車などの制御方法に,ファジィ制御を用いられていることは多い.そこで,ライントレースカーのように,走行速度の速い物体にファジィ制御は応用できるか検証する.本研究は,ライントレースカーの操舵角とモータの制御に簡略型推論法を用いることで,ジグザグ走行をせずに,滑らかに制御することができると考えている.システムの構成は,ライントレースカーが,走行中に読み取ったセンサの値を入力として,操舵角を求める.その後,出力された操舵角から,左右のモータ出力を求める.

1 0 0 0 月刊レジャー産業資料

1 0 0 0 OA 馬術競技における人馬の動きと関係性

- 著者

- 寺田 佳代

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.141-146, 2018 (Released:2019-08-01)

- 参考文献数

- 20

馬術には,馬と騎手の2 つのそれぞれの個体の中で,情報の受け取り,解釈,アウトプットのループが存在する.また,騎手は馬上にいるため,そして馬は騎手が騎乗しているためその存在自体も常時相互に影響をしている.そのような中,人馬が一体となって演技をするには人馬間のコミュニケーションが鍵となる.人馬のコミュニケーションには様々な方法があるが,本稿では主に鞍を介して行う騎座のコミュニケーションと,手綱を介して行う拳のコミュニケーションに焦点を当てて解説する.鞍の座位部は厚みを有するが,本稿ではそのような形状の鞍の上で騎手の意思が馬に伝わるのかを含めた馬の研究を幾つか紹介する.

1 0 0 0 OA 甲状腺超音波診断

- 著者

- 平野 浩一

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.53-60, 2017 (Released:2017-03-31)

- 参考文献数

- 5

甲状腺・副甲状腺の画像診断では超音波検査は第一選択である。本検査は対象をリアルタイムに連続して観察出来る非常に優れた検査法である。ただし,検査には限界も当然存在する。それを理解した上で,種々の病変の超音波像を習得し,臨床に役立てることが,甲状腺・副甲状腺外科では非常に重要である。

- 著者

- 石井 奈津子

- 出版者

- NPO法人 日本シミュレーション&ゲーミング学会

- 雑誌

- シミュレーション&ゲーミング (ISSN:13451499)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.138-139, 2005-12-25 (Released:2020-08-28)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 分解式と総合式

- 著者

- 大矢 真一

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会(旧 社団法人 日本数学教育会)

- 雑誌

- 日本数学教育会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.8, pp.121-124, 1959 (Released:2021-10-01)

1 0 0 0 OA 胆石の成因に関する実験的・臨床的研究

- 著者

- 谷村 弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.859-868, 1985 (Released:2012-02-15)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 3

新しいコレステロール石形成食を案出し, 実験的混合石形成に成功した. 肝のコレステロール合成律速酵素の測定によっても, また臨床例における栄養調査でも食餌性因子が主たる成因であることを確認した. さらにヒト胆汁組成にも日内リズムがあることを見出し, 夜間の胆汁組成を重視すべきことを指摘した.肝内結石の化学的組成分析から, かなりのコレステロールを含むものが存在することを見出した.ビリルビン石症例におけるグリシン抱合型胆汁酸の減少と胆汁中Ca++のイオン化抑制, 遊離型ビリルビンの存在および先の混合石形成食の組成と併せ考え, ビリルビン石もまた食餌が成因に関与している可能性を指摘した.

- 著者

- 戸田 貴子 大久保 雅子 千 仙永 趙 氷清

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.170, pp.32-46, 2018 (Released:2020-08-26)

- 参考文献数

- 13

本研究では,大規模公開オンライン講座 (MOOCs) における発音の相互評価について分析する。本講座は,世界中の日本語教育関係者に向けて無料配信されており,170の国や地域から登録した受講者は35,000名を超えている (2018年5月17日現在)。本研究は,受講者が相互評価に継続的に参加できたのか,コメントにはどのような特徴があったのかを明らかにすることを目的とする。 分析の結果,以下のことが明らかになった。1) 受講者の相互評価への継続参加率は高かった。2) 相互評価に継続参加した受講者は,具体性の高いコメント (問題点,修正方法の指摘) を継続して書く傾向がみられた。また,最初は具体性の高いコメントができなかった受講者も,継続参加することによって具体的な指摘ができるようになっていった。 以上の結果から,オンライン上でも発音学習の継続が可能であり,相互評価が受講者の学びを促すことが示された。

1 0 0 0 OA 多解答設問のすすめ(談話室)

- 著者

- 霜田 光一

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.224, 2000-06-15 (Released:2017-02-10)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA インピーダンス整合を考える

- 著者

- 霜田 光一

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.6, pp.542-544, 2001-12-25 (Released:2017-02-10)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

インピーダンス整合はエネルギーの有効利用を考えるのに重要な概念である。そして電気回路だけでなく,力学系,音響,波動,光の反射などを理解するのにも必要である。これまで,インピーダンス整合条件を求めるには微分演算が必要であると思われて敬遠されていたきらいがあるが,微分を使わないでも,作図的に,幾何学的に,または代数的に求めることができ,それによって一層深い理解が得られる。ここでは簡単にするため,直流回路について述べる。

- 著者

- Makoto NODA Yuji OKUDA Jiro TSURUKI Yoshito MINESAKI Yasumi TAKENOUCHI Seiji BAN

- 出版者

- The Japanese Society for Dental Materials and Devices

- 雑誌

- Dental Materials Journal (ISSN:02874547)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.5, pp.536-541, 2010 (Released:2010-10-14)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 58 50

The purpose of this study was to characterize the surface damages of zirconia by Nd:YAG dental laser irradiation through a systematic evaluation of the associated microstructural changes. Disk specimens of yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystals (Y-TZP) and ceria-stabilized zirconia/alumina nanocomposite (Ce-TZP/Al2O3 nanocomposite) were irradiated by Nd:YAG dental laser. The specimens were characterized using scanning electron microscopy, X-ray diffractometry, and wavelength dispersive X-ray spectroscopy. Every single irradiated spot was indicated by a circular black pit surrounded by a circular raised rim with a sunken depression at the center. On surface changes, many cracks were formed inside each irradiated pit. On changes in elemental composition, the concentration of oxygen decreased while that of zirconium increased. After heating in air, the assembly of circular black pits turned white, although the depression and raised rim remained. This study showed that Nd:YAG dental laser irradiation induced cracking and reduced oxygen content on the surface of zirconia. Consequently, these phenomena reduced the mechanical strength of zirconia. Therefore, Nd:YAG dental laser welding should not be performed on tetragonal zirconia.

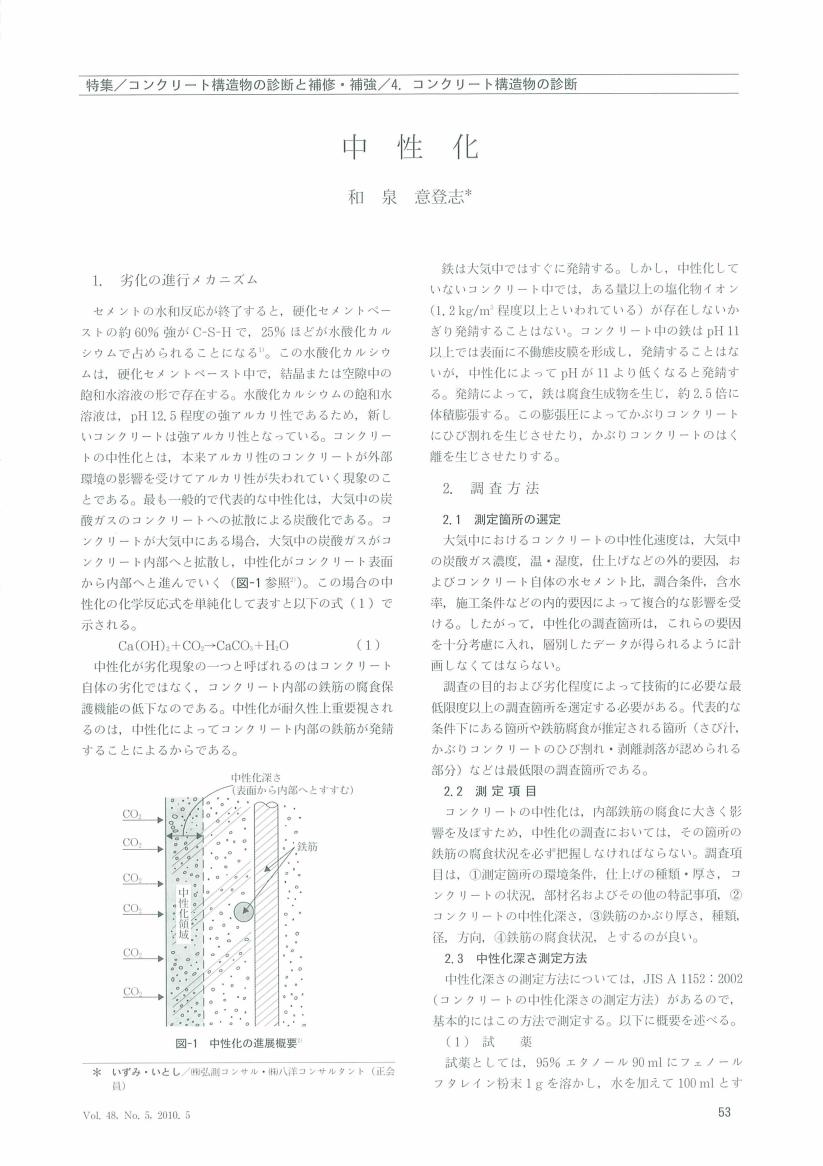

1 0 0 0 OA 中性化

- 著者

- 和泉 意登志

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.5_53-5_56, 2010 (Released:2012-03-27)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- Takamitsu HASHIMOTO Maomi UENO

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE Transactions on Information and Systems (ISSN:09168532)

- 巻号頁・発行日

- vol.E94.D, no.4, pp.743-753, 2011-04-01 (Released:2011-04-01)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 4 4

Item response theory (IRT) is widely used for test analyses. Most models of IRT assume that a subject's responses to different items in a test are statistically independent. However, actual situations often violate this assumption. Thus, conditional independence (CI) tests among items given a latent ability variable are needed, but traditional CI tests suffer from biases. This study investigated a latent conditional independence (LCI) test given a latent variable. Results show that the LCI test can detect CI given a latent variable correctly, whereas traditional CI tests often fail to detect CI. Application of the LCI test to mathematics test data revealed that items that share common alternatives might be conditionally dependent.

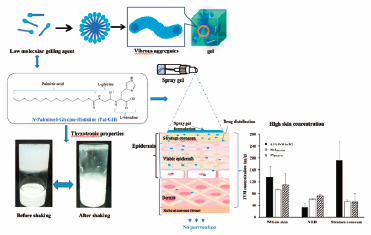

- 著者

- Sabrina Dahlizar Mika Futaki Akie Okada Wesam Radhi Kadhum Hiroaki Todo Kenji Sugibayashi

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.327-333, 2018-03-01 (Released:2018-03-01)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 10 13

Palmitoyl-glycine-histidine (Pal-GH) is a new low molecular weight gelling agent. It exhibits thixotropic behavior, low viscosity, and high dissolving properties for a wide range of hydrophilic to lipophilic drugs. Orally administered ivermectin (IVM) is used to treat scabies. However, this treatment is associated with well-known side effects, thus a study is awaited to search for alternative routes of administration. Although a topical formulation of IVM could be a candidate, it requires whole body application except the head and face for several hours on a daily basis. Therefore, in this study, we prepared a gel spray formulation containing IVM as an approach for application to large skin areas with a single spray application without further contact with the applied formulation. Pal-GH gel spray formulations were prepared from its aqueous solution by a heating and cooling method. Rheological behavior and physical appearance (spraying, spreading ability, volume of spraying, and homogeneity) of the prepared formulations were evaluated. Pal-GH gel with propylene glycol demonstrated impressive rheological properties (typical thixotropic behavior) with high hysteresis area among all the tested Pal-GH gels and spreading ability. The obtained IVM concentration in the skin after topical application of 0.1% IVM-containing Pal-GH formulation onto hairless rats was much higher than the reported therapeutic concentration obtained from oral administration in humans. These results suggested that topical application of IVM using a Pal-GH gel spray formulation could be an alternative to the conventional oral forms for the scabies treatment.

1 0 0 0 OA A Technical Manual of Bronchial Artery Embolization by Coil for Pulmonologists: An Expert's Opinion

- 著者

- Hideo Ishikawa Yu Yamaguchi Takashi Nishihara Naoki Omachi Misaki Ryuge Kazushi Kitaguchi Tomoaki Hattori

- 出版者

- The Japan Society for Respiratory Endoscopy

- 雑誌

- Respiratory Endoscopy (ISSN:27583813)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.28-41, 2023-11-29 (Released:2023-11-29)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 2

Hemoptysis is a symptom with a high mortality rate. The in-hospital mortality rate of hospitalized patients with hemoptysis is 5%-9%. Bronchial artery embolization was formerly positioned as an emergency treatment for massive hemoptysis. Nowadays, it has become a standard treatment for elective treatment for chronic recurrent hemoptysis. Despite the high mortality rate, only 2%-8% of hospitalized patients with hemoptysis underwent Bronchial Artery Embolization (BAE). One possible reason is the concern about spinal cord infarction, followed by the shortage of operators specializing in BAE.The incidence rate of spinal cord infarction was 0.18%, 0.71%, and 0.06% for gelatin sponge, n-butyl-2-cyanoacrylate (NBCA), and coil, respectively, in a nationwide observational study in JAPAN. CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) guideline states that BAE by the coil is relatively safe and spinal-protective based on this study.BAE is primarily performed by radiologists and is a unique intervention targeting various arteries throughout the thorax, often smaller than 2 mm and, in some cases, less than 1 mm. The authors believe that it is essential to increase the number of pulmonologists subspecializing in BAE, like cardiologists and neurosurgeons who perform catheter treatment in their field.This paper aims to provide a technical and practical Expert Review of BAE by coil for pulmonologists based on our experience at a high-volume center managed by pulmonologists. The authors will also discuss a general narrative review on classifications of hemoptysis and BAE because we are concerned about the extreme international inconsistency in classifying and defining hemoptysis-related matters and will propose some challenging suggestions depending on our experience to rectify this situation.

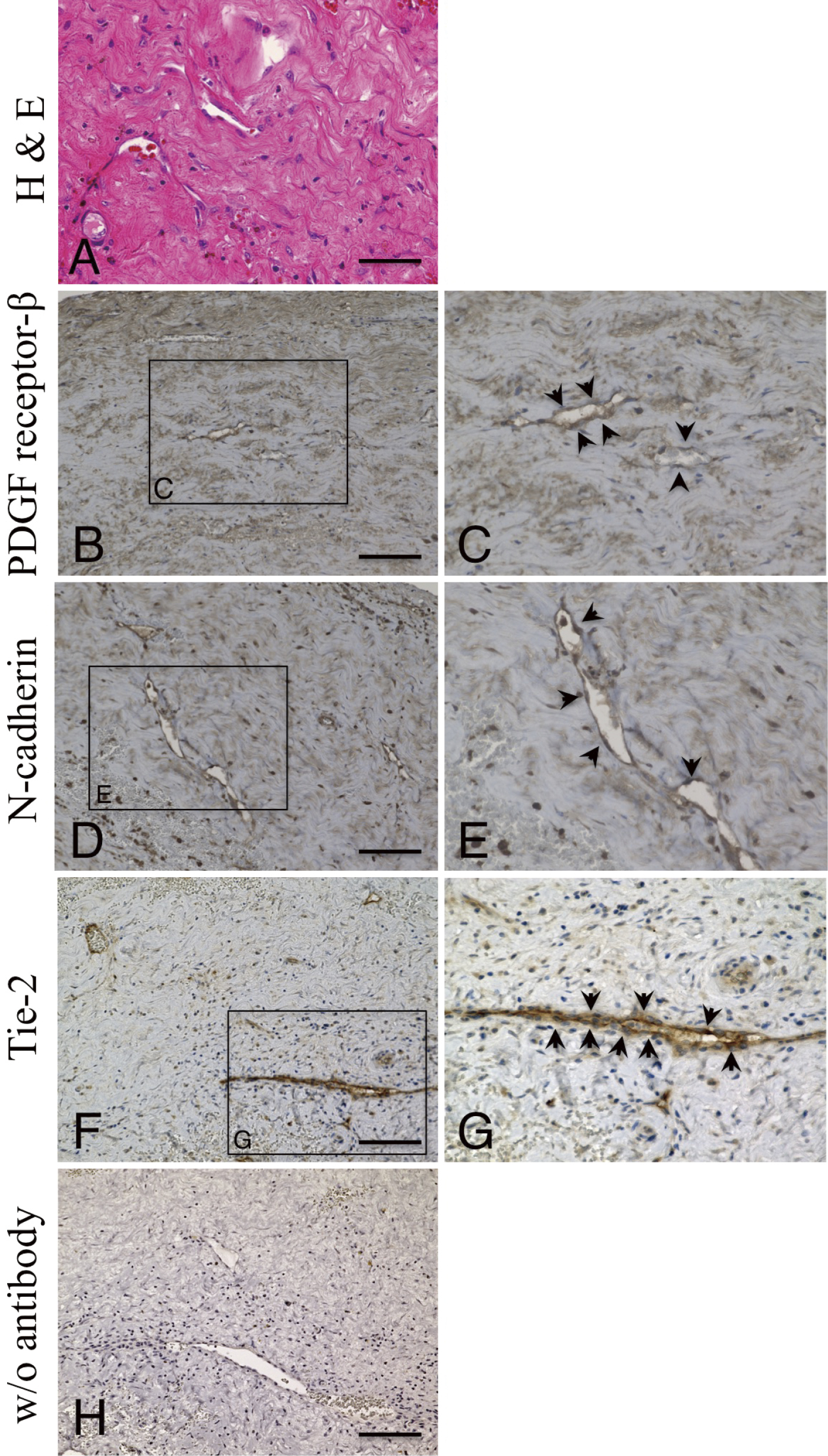

- 著者

- Mao YOKOTA Koji OSUKA Yusuke OHMICHI Mika OHMICHI Chiharu SUZUKI Masahiro AOYAMA Kenichiro IWAMI Satoru HONMA Shigeru MIYACHI

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023-0079, (Released:2023-11-30)

- 参考文献数

- 27

Angiogenesis is one of the growth mechanisms of chronic subdural hematoma (CSDH). Pericytes have been implicated in the capillary sprouting during angiogenesis and are involved in brain ischemia and diabetic retinopathy. This study examined the pericyte expressions in CSDH outer membranes obtained during trepanation surgery. Eight samples of CSDH outer membranes and 35 samples of CSDH fluid were included. NG2, N-cadherin, VE-cadherin, Tie-2, endothelial nitric oxide synthase (eNOS), platelet-derived growth factor (PDGF) receptor-β (PDGFR-β), a well-known marker of pericytes, phosphorylated PDGFR-β at Tyr751, and β-actin expressions, were examined using western blot analysis. PDGFR-β, N-cadherin, and Tie-2 expression levels were also examined using immunohistochemistry. The concentrations of PDGF-BB in CSDH fluid samples were measured using enzyme-linked immunosorbent assay kits. NG2, N-cadherin, VE-cadherin, Tie-2, eNOS, PDGFR-β, and eNOS expressions in CSDH outer membranes were confirmed in all cases. Furthermore, phosphorylated PDGFR-β at Tyr751 was also detected. In addition, PDGFR-β, N-cadherin, and Tie-2 expressions were localized to the endothelial cells of the vessels within CSDH outer membranes by immunohistochemistry. The concentration of PDGF-BB in CSDH fluids was significantly higher than that in cerebrospinal fluid. These findings indicate that PDGF activates pericytes in the microvessels of CSDH outer membranes and suggest that pericytes are crucial in CSDH angiogenesis through the PDGF/PDGFR-β signaling pathway.

1 0 0 0 OA 平成20年度国民健康・栄養調査に「朝バナナダイエット」ブームが与えた影響

- 著者

- 大貫 裕二

- 出版者

- 社会・経済システム学会

- 雑誌

- 社会・経済システム (ISSN:09135472)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.83-94, 2021-03-31 (Released:2021-04-01)

- 参考文献数

- 13

平成20年度(以下2008年とする。)国民健康・栄養調査の脂肪エネルギー比率は、前後年に比べて一時的な特異な低下が観察される。調査実施期間に流行していた「朝バナナダイエット」が影響を与えたことを示した。調査環境の予期せぬ事由に影響を受けたにも関わらず、検討が行われてこなかった事例の一つである。 朝バナナダイエット提唱者1)の薦める方法をモデルとし実施率を推計した。推計結果は脂質摂取量を減らす一方でバナナを食べない者がいたことを示唆する。朝食欠食率にも影響が示唆される。 テレビ報道によるダイエットブームが定量的な栄養調査で把握された事例として、調査機関による個票を用いた再分析が期待される。統計家の行動基準にのっとり、調査実施者の説明責任について論じた。

1 0 0 0 OA 子育てをしながら働く女性のストレスとメンタルヘルス

- 著者

- 佐々木 那津

- 出版者

- 一般社団法人 日本産業精神保健学会

- 雑誌

- 産業精神保健 (ISSN:13402862)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.21-24, 2023-03-30 (Released:2023-03-30)

- 参考文献数

- 20

妊娠・出産後も就労を継続する女性の割合は増えており,子育てをしながら働く女性労働者への健康支援は職場において重要な課題となっている.本稿では,子育てをしながら働く母親のメンタルヘルスの状況およびストレス要因を国内外の研究をもとに整理した.働く母親が他の属性をもつ労働者と比較してメンタルヘルスが特に悪い集団であるという根拠には乏しいが,ウェルビーイングが低い集団であることが指摘されている.また,メンタルヘルス悪化に対する複数のリスク要因が指摘されており,職場での予防的なメンタルヘルス対策が求められる.ストレス要因は,仕事と,仕事以外の要因に分類し,職場での支援の方策について考察した.

1 0 0 0 OA ブーム後のシークヮーサー生産および商品展開のデザイン

- 著者

- 相原 貴之 後藤 一寿 恩田 聡 安田 宗伸 山城 梢

- 出版者

- The Association for Regional Agricultural and Forestry Economics

- 雑誌

- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.63-68, 2010 (Released:2012-02-24)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

The Siquasa is a small and acid citrus fruit having a distinctive aroma, which is produced in the northern part of Okinawa. The main commercial by-product obtained from this fruit is 100% juice. Recent years have witnessed an increased leveling-off of the sale of Siquasa by-products and lowering of the price of the raw material, i.e., the fruit. It can be said that the production and product development of the Siquasa fruit have entered into a new phase aiming at securing a steady market position. We presented a model design of Siquasa production and product development in the wake of the boom with the aim of facilitating the abovementioned objective. In Okinawa, a form of Siquasa called “Aogiri” is used as vinegar in August and September. Expanding the sale of Aogiri in mainland Japan would create a new demand and market for the product. However, in order to keep obtaining a higher price for Aogiri, it is necessary to ensure a continuous supply of the quality and quantity of the product that the market demands and to build a committed relationship between the areas of production and the market.