- 著者

- Atsushi TAGAMI Takuya MIYASAKA Masaki SUZUKI Chikara SASAKI

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE TRANSACTIONS on Communications (ISSN:09168516)

- 巻号頁・発行日

- vol.E106-B, no.12, pp.1267-1274, 2023-12-01

- 被引用文献数

- 1

Recently, there has been a surge of interest in Artificial Intelligence (AI) and its applications have been considered in various fields. Mobile networks are becoming an indispensable part of our society, and are considered as one of the promising applications of AI. In the Beyond 5G/6G era, AI will continue to penetrate networks and AI will become an integral part of mobile networks. This paper provides an overview of the collaborations between networks and AI from two categories, “AI for Network” and “Network for AI,” and predicts mobile networks in the B5G/6G era. It is expected that the future mobile network will be an integrated infrastructure, which will not only be a mere application of AI, but also provide as the process infrastructure for AI applications. This integration requires a driving application, and the network operation is one of the leading candidates. Furthermore, the paper describes the latest research and standardization trends in the autonomous networks, which aims to fully automate network operation, as a future network operation concept with AI, and discusses research issues in the future mobile networks.

1 0 0 0 OA 大判化するWLP/PLPへのパッケージングソリューション

- 著者

- 押田 裕己

- 出版者

- 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

- 雑誌

- エレクトロニクス実装学会誌 (ISSN:13439677)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.5, pp.411-416, 2019-08-01 (Released:2019-08-01)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 八幡 昌紀 永嶋 友香 大寺 佑典 杉浦 颯希 周藤 美希 富永 晃好 向井 啓雄 國武 久登

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.29-37, 2021 (Released:2021-03-31)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1

カンキツ類の倍数性育種を効率的に進めるために,種子の形態と重さに着目し,二倍体ブンタン‘晩白柚’(Citrus maxima(Burm.)Merr.)と三倍体グレープフルーツタイプカンキツ ‘オロブランコ’(C. maxima × C. paradisi)との交雑を行い,得られた種子の形態および重さと,それぞれの種子から得られる実生の倍数性との関係を調べた.‘オロブランコ’ を交雑した場合,1果実当たりの総種子数は二倍体ナツミカン ‘川野夏橙’ を交雑した対照区より有意に少なくなり,不完全種子としいなが多く出現した.‘オロブランコ’ との交雑から得られた実生の倍数性をFCMで解析した結果,対照区と同様に完全種子のほとんどが二倍体であったが,200 mg未満の完全種子からは三倍体が高い頻度で出現し,500 mg以上の大きい完全種子からは四倍体の出現が認められた.不完全種子からは三倍体と異数体が多く出現し,さらに半数体も2個体得られた.以上より,これらの種子を選抜することにより効率的に様々な倍数体を獲得できると考えられる.

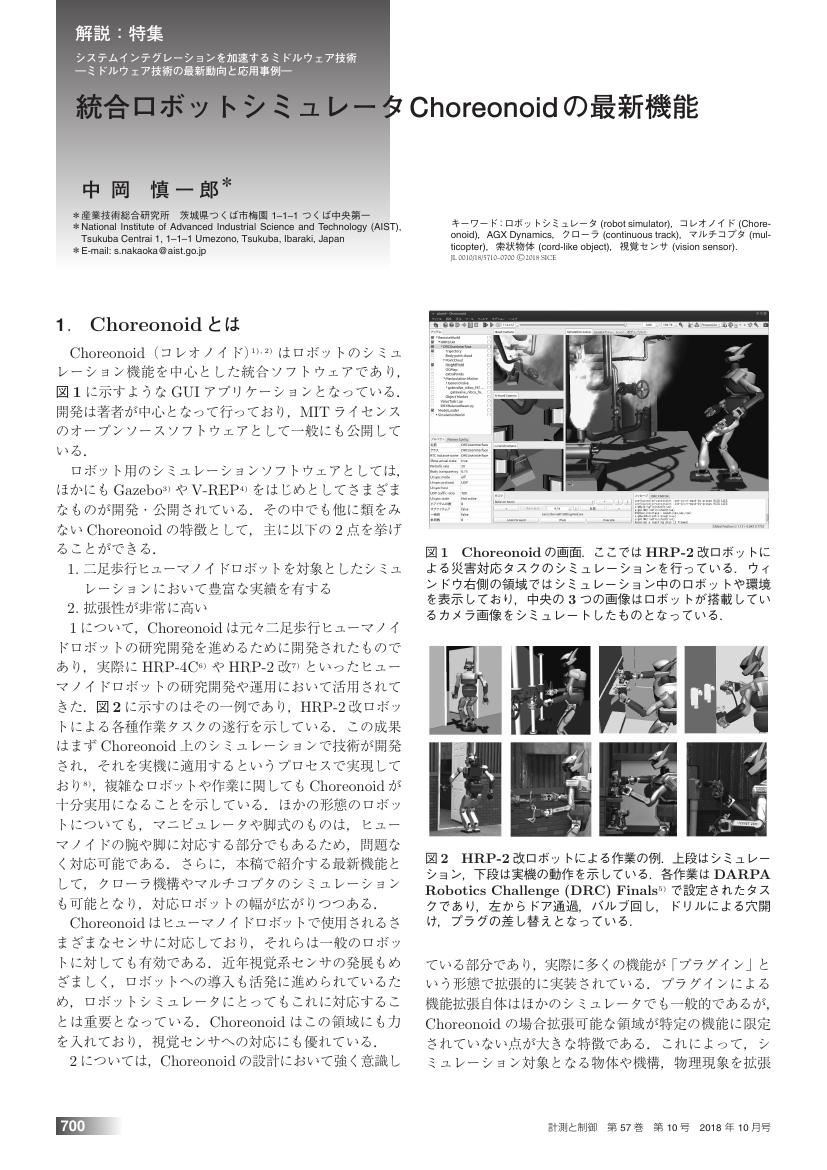

1 0 0 0 OA 統合ロボットシミュレータChoreonoidの最新機能

- 著者

- 中岡 慎一郎

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.10, pp.700-705, 2018-10-10 (Released:2018-10-13)

- 参考文献数

- 18

1 0 0 0 OA 4)糖尿病による認知症・アルツハイマー病促進のメカニズム

- 著者

- 里 直行

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.9, pp.1754-1758, 2019-09-10 (Released:2020-09-10)

- 参考文献数

- 10

- 著者

- 鈴木 直樹

- 出版者

- スポーツ史学会

- 雑誌

- スポーツ史研究 (ISSN:09151273)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.61-74, 2014 (Released:2017-03-16)

1 0 0 0 OA 現象学的心理学からみたトランザクショナリズム(<特集>トランザクションの読解と展開)

- 著者

- 太田 裕彦

- 出版者

- 人間・環境学会

- 雑誌

- 人間・環境学会誌 (ISSN:1341500X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.62-68, 2010-11-30 (Released:2019-03-19)

- 被引用文献数

- 1

現象学的心理学の基盤である現象学は、意識の「志向性」、「現象学的還元」による素朴な定立の判断中止、「本質直観」による個別現象を越えた本質の把握を重要な視点としている。現象学的視点に立てば、人間は世界の内に存在する自我としてのみ存在しうる。この人間にとっての環境世界は人間のさまざまな価値によって彩られた主観的な生活世界である。さらにハイデガーによれば世界は主体と他者とが分かち持っている世界である。一方、トランザクショナリズムは、人間と環境の関係性を要素的ではなく全体的構造として捉えるべきであるという基本的観点に立脚し、時間とともに生じる変化そのものも重視する。また因果関係の追及よりも心理現象の実体や本質そのものを構造の記述と理解を通じて捉えようとする。その一方で複数の諸原理を折衷して適用する柔軟性も備えている。この現象学的心理学とトランザクショナリズムとの共通性と差異牲を検討し、今後の展望を考える。

- 著者

- 瀬川 教文 梅田 直哉

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会講演会論文集 33 (ISSN:24241628)

- 巻号頁・発行日

- pp.191-192, 2021-11-29 (Released:2023-05-24)

1 0 0 0 OA 義務教育機会確保法成立前後の東京と神奈川における夜間中学運動

- 著者

- 庄司 匠

- 出版者

- 基礎教育保障学会

- 雑誌

- 基礎教育保障学研究 (ISSN:24333921)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.19-25, 2018 (Released:2019-08-19)

1 0 0 0 OA 自民党の日本国憲法改正草案について考える

- 著者

- 阪口 正二郎

- 出版者

- 公益財団法人 生協総合研究所

- 雑誌

- 生活協同組合研究 (ISSN:09111042)

- 巻号頁・発行日

- vol.454, pp.49-56, 2013-11-05 (Released:2023-04-13)

- 著者

- 翟 亜蕾 藤田 幸一

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.2-33,119, 2016-03-15 (Released:2022-08-10)

- 被引用文献数

- 3

- 著者

- 高井 良樹 三須 建郎 藤原 一男 青木 正志

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.282-288, 2022 (Released:2022-11-22)

- 参考文献数

- 51

MOG (Myelin oligodendrocyte glycoprotein) is a myelin protein expressed exclusively in the central nervous system (CNS). MOG has long been studied as a target antigen for autoimmune inflammatory demyelinating diseases of the CNS because of its distribution in the outermost layer of the myelin sheath and its structural features as a member of the immunoglobulin superfamily. Recently, the detection of conformation–sensitive MOG antibodies has led to the establishment of the clinical concept of MOG–antibody associated disease (MOGAD) as an independent autoimmune demyelinating disease. The clinical phenotypes include acute/multiphasic disseminated encephalomyelitis, optic neuritis, myelitis and brain stem and cerebral cortical encphalitis, whereas MOG antibodies are rarely detected in typical multiple sclerosis.The treatment of MOGAD is divided into acute and chronic phases. The acute treatment is mainly provided by high dose methylprednisolone. The response to the treatment is generally good, and most cases recover without severe sequelae. On the other hand, there is still no established treatment to relapse prevention. The currently accepted approach is to treat the acute phase of the disease followed by 3–6 months of oral steroid therapy, reassessment of MOG antibodies, and continued maintenance treatment in patients with persistent positive MOG antibodies. For patients who become negative for MOG antibodies, it may be appropriate to discontinue maintenance therapy and follow–up. However, the pathogenesis of MOGAD is complex, with variability in response to B–cell removal therapy between cases. We hoped that the pathophysiology of MOGAD will be further elucidated in the future.

1 0 0 0 OA 伊賀・甲賀における草葺民家の金属板の被覆状況に関する調査報告

- 著者

- 谷口 賛 大井 隆弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.71, pp.465-470, 2023-02-20 (Released:2023-02-20)

- 参考文献数

- 6

This report examines the roof styles and materials used for the ridge and roof surface of minka houses with thatched roofs covered with metal sheets in Iga City, Mie Prefecture, and Koka City, Shiga Prefecture. The results confirmed the diversity of exterior designs of minka with thatched roofs covered with metal sheets and the regional characteristics of each area.

1 0 0 0 OA ナノワット安定化DSCの開発とその応用

- 著者

- 稲場 秀明 東崎 健一 林 英子 王 紹蘭

- 出版者

- The Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis

- 雑誌

- 熱測定 (ISSN:03862615)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.77-85, 2005-03-31 (Released:2009-09-07)

- 参考文献数

- 22

熱流束型DSCにおいて,温度センサーに半導体熱電素子モジュールの採用,±1mK以内の断熱制御,±0.1mK以内の昇降温制御,試料セル近傍の温度変動を±0.1μKのオーダーとするための温度減衰方法の採用,計測系へのノイズ,迷起電力が±1nVのオーダーとする工夫により,ベースラインの安定性±3nW程度,装置の応答速度2s程度で,装置の温度分解能0.1mK程度のDSCを製作した。このDSCを用いて,μgのオーダーの試料量のパルミチン酸とドトリアコンタンの融解挙動を測定した。試料量が減少するにつれて融点の低下が観測されたが,これは試料分子と試料容器との相互作用によるものと理解される。また,ドコサンの測定では,液体上単分子層の存在の検出や新しい多段階相転移や相転移の微細構造の検出に成功した。

1 0 0 0 OA 政治理論における数理モデル分析: 多様性が能力に勝る定理をめぐる論争を題材として

- 著者

- 坂井 亮太

- 出版者

- 公共選択学会

- 雑誌

- 公共選択 (ISSN:21872953)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.77, pp.42-61, 2022 (Released:2023-03-29)

- 参考文献数

- 42

Recent epistemic democracy research on political theory has focused on the epistemic effectiveness of the democratic decision-making process, by which the collective intelligence derived is intended to find correct answers. The methodological characteristic of epistemic democracy is that it uses mathematical model analysis as the basis for its normative argument. The problem is that controversy has surrounded the implications of mathematical models built using ideal and normative democratic conditions for real-world political issues. The current research presented this problem by introducing the controversy over the "diversity trumps ability" theorem, a collective intelligence model in deliberation. It developed two approaches to alleviating the problem via the theory of epistemic democracy: One is to enhance the internal validity of a model and prepare the necessary conditions for ensuring its external validity through the robustness analysis of mathematical models within the scope of model analysis. The other is to go beyond model analysis to investigate the behaviors of mathematical models in an experimental system and accumulate results as a "library of phenomena." These proposals enable explorations into the range at which model analysis is generalizable to the real world while maintaining the normative nature of political theory.

1 0 0 0 OA 日本におけるコンピューティング史の資料保存のための試論

- 著者

- 前山 和喜

- 雑誌

- 第81回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.1, pp.709-710, 2019-02-28

日本におけるコンピューティング史に関する資料保存は,情報処理学会や国立科学博物館による認定に留まっている.この取り組みにより重要な資料が散逸しないようになっているが,組織的に大規模な資料収集や保存をするまでには至っていない.その理由に,コンピューティング史の資料の形態が多様であるという問題が挙げられる.計算機本体や,入出力装置をはじめとする周辺機器のようなハードウェアだけでなく,プログラムライブラリなどのソフトウェア,写真や映像などのメディア資料,マニュアルや教科書,研究ノートなどの当時の技術を示す資料なども含まれる.これらの資料を,歴史研究の観点から考察することで,保存のための枠組みを提案する.

- 著者

- 小野 雄一郎 小野 真義 伊藤 岳 佐野 秀 宮本 哲也 当麻 美樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.253-256, 2013-04-01 (Released:2013-05-14)

- 参考文献数

- 11

インフルエンザA/H1N1pdm09による重症病態は数多く報告されている。インフルエンザ感染に劇症型A群溶連菌感染症,血球貪食症候群を併発した1例を報告する。症例は24歳の男性。高熱,意識障害で前医を受診,精査の結果,インフルエンザ感染による多臓器障害と診断され,当院に紹介搬送となった。来院時,呼吸不全・循環不全を呈しており,心機能の著明な低下も認めたため,人工呼吸器管理,補助循環を導入した。また,臨床所見から血球貪食症候群を併発していると判断し,免疫抑制療法や血漿交換を施行したが,溶連菌菌血症も併発し,救命することができなかった。死後の骨髄検体で血球貪食像や溶連菌の組織浸潤を認めた。インフルエンザは日常診療でしばしば遭遇する疾患であるが,ときに致死的な合併症をひき起こすため,注意すべきである。

1 0 0 0 OA 天動説より地動説を選ぶ認知的なモデル選択基準に関する考察

- 著者

- 片瀬 菜津子 鳥居 拓馬 日髙 昇平

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第37回 (2023) (ISSN:27587347)

- 巻号頁・発行日

- pp.2J4GS105, 2023 (Released:2023-07-10)

物理法則発見の情報処理過程、特にその質的なモデルの変容過程を明らかにすることができれば、今後の科学の発展速度の向上が期待できる。先行研究として、認知科学研究として類推を構造的に捉える試みや、計算機科学研究として機械学習を用いた物理法則の発見の試みがある。しかし、前者は数値的データに基づかず、概念的な枠組みの記述に留まっており、後者は予測誤差に基づくモデリングを提案しているが、質的な仮説や理論の変容を説明していない。 古典的な天体運動の理論の成立過程では、天動説から地動説への質的な理論の変容が知られる。本研究ではこの歴史的な理論構築過程の説明を目的として、数理的モデルの構築を試みた。コペルニクスの地動説は、その当時の標準モデルであるプトレマイオスの天動説より予測誤差が大きいことが知られている。それにも関わらず地動説が提案されたという事実は、予測誤差以外に地動説の良さを評価する基準があることを示唆する。本研究では天体運動データを分析し、モデル選択の基準として、全体的な予測誤差以外に、逆行運動など顕著な例外的現象に対する予測誤差を考慮することで地動説への移行が説明できることを示す。

- 著者

- 桑沢デザイン研究所リビングデザイン研究科グラフィクデザイン専攻 [編]

- 出版者

- 桑沢デザイン研究所リビングデザイン研究科グラフィクデザイン専攻

- 巻号頁・発行日

- 1983