1 0 0 0 OA 由井秀樹(著)人工授精の近代――戦後の「家族」と医療・技術――

- 著者

- 松岡 悦子

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.164-165, 2015-10-31 (Released:2017-03-23)

- 著者

- 白岩 祐子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.94.22219, (Released:2023-09-01)

- 参考文献数

- 51

In Study 1, a web survey (n = 719) was conducted to develop the Afterlife Belief Scale (second person version). Factor analysis revealed that the scale had a five-factor structure: coexistence with the soul, heaven, reincarnation, integration into the Great Being, and memory/recording. All factors were related to the bereaved family’s sense of loss and other factors. In Study 2, a web survey was again conducted with Study 1 participants (n = 332) to examine the reliability of the scale and to further investigate its relationship to the bereaved family’s attitude toward autopsy and organ donation. Among the afterlife beliefs, coexistence with the soul was confirmed to be related to refusal of an autopsy and organ donation, and integration into the Great Being was related to acceptance of an organ donation. It was discussed that the Japanese emphasis on preserving the body of the deceased is related to their images of the afterlife.

- 著者

- Hitoshi Kagaya

- 出版者

- Kaifukuki Rehabilitation Ward Association

- 雑誌

- Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science (ISSN:21855323)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.49-51, 2020 (Released:2020-06-13)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 3

1 0 0 0 OA 国鉄改革に伴う鉄道営業政策の変更と利用者の利益-周遊券制度の改廃を端緒として

- 著者

- 武田 泉

- 出版者

- 交通権学会

- 雑誌

- 交通権 (ISSN:09125744)

- 巻号頁・発行日

- vol.2001, no.18, pp.73-85, 2001 (Released:2017-04-10)

透析患者では低栄養によるサルコペニア・フレイルの発症率が高い。その要因として高リン血症による心血管疾患を予防するためのリン摂取制限がある。リン摂取制限はたんぱく質の摂取不足につながる。マグネシウムは石灰化を抑制する。そのためマグネシウムの摂取は透析患者の血管石灰化と低栄養を抑制できる可能性がある。本研究では動物モデルを用いて、食事中のリン/マグネシウム比が血管石灰化と筋肉量に与える影響を明らかにする。さらに透析患者の食事調査を行い、リン/マグネシウム比と低栄養との関連を解析する。これらの研究結果にもとづいて栄養療法を開発する。

1 0 0 0 OA 摂食障害をもつ女性の結婚,妊娠,出産,育児についてコントロール女性との比較研究

- 著者

- 鈴木 健二 武田 綾

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.7, pp.660-669, 2013-07-01 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

子どもをもつ摂食障害の女性患者が増加して,臨床でどう評価すべきかの課題が出ている.そこで摂食障害の患者の結婚,妊娠,出産,育児について,コントロールの女性と,面接調査による比較研究を行った.対象群は,筆者らが治療を行った子どもをもつ20名の摂食障害患者の女性で,コントロール群は子どもをもつ20名のボランティア女性であった.摂食障害の女性はコントロール群の女性と比較して,妊娠中も過食や嘔吐などの食行動異常は続くことが多く,妊娠で精神状態も悪化し,飲酒や喫煙が多かった.出産時異常に差はなかったが,産後うつ病が多く,育児期の精神状態も悪く,出産後に過食や嘔吐は増加し,子育て不安も強く,子どもへの虐待経験も多かった.また,結婚から出産後までの間に摂食障害が再発した者は30%存在した.結論として,摂食障害の患者は,食行動異常が回復しても,子どもの育児期間を含めての長期間のサポートの必要性があると考えられる.

1 0 0 0 OA ゴマ油によるフライ食品の酸化安定性について

- 著者

- 福田 靖子 大澤 俊彦 川岸 舜朗 並木 満夫

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.28-32, 1988-01-15 (Released:2011-02-17)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 5 11

ゴマサラダ油と焙煎ゴマ油の保存酸化安定性およびフ ライに使用した場合のフライ食品(クルトン)の保存安定性について,他の食用油と比較検討した.その結果,(1)ゴマサラダ油,焙煎ゴマ油,サフラワー油,コーンサラダ油,サラダ油(ナタネ油と大豆油の調合油)を10gずつシャーレに入れ60℃で保存した結果,重量法による抗酸化試験では,焙煎ゴマ油>ゴマサラダ油≫サラダ油>コーン油>サフラワー油の順であった.(2) 上記, 5種類の油を175℃, 2時間加温後に,同じく60℃で保存した場合にも同様に酸化されにくいことが示された.(3) ゴマサラダ油,焙煎ゴマ油,コーン油で,パン切片を掲げ,クルトンとし, 60℃に保存し,経日的にクルトンから油を抽出しPV(meq/kg)を測定した結果,30日目で,コーン油613.0に対しゴマサラダ油80.0,焙煎ゴマ油6.0であった.(4) (3)のクルトンから抽出した油の中のトコフェロール,セサモール,セサミノール量を定量した結果,コーン油では1ヵ月後にトコフェロールは,全く消失していたが,ゴマサラダ油では,約66%残存し,焙煎ゴマ油では,ほとんど分解されていなかった.

- 著者

- 野村 恭子 荒瀬 高一

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.8, pp.636, 1997-12-01 (Released:2017-08-01)

- 著者

- 藤本 泰文 福田 亘佑

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.111-118, 2023-04-25 (Released:2023-04-30)

- 参考文献数

- 38

Although overfishing has been recognized as a major factor threatening the existence of rare freshwater fishes, no case studies exist on the impact of collection pressure by fish enthusiasts and traders. In 2021, a habitat of reintroduced Acheilognathus typus, a species rarely seen the previous year, was visited every day by such enthusiasts. A monitoring survey indicated subsequently that the mean number of captured A. typus had decreased from 25.0 individuals/day in July 2021 to 1.6 individuals/day in October, the October 2021 figure being about one-tenth of that for September-October 2020. In addition, the standard length of A. typus in 2021 (56.8–59.5 mm) was greater than in 2020 (47.2 mm), possibly due to a thinning effect caused by the reduced fish numbers. During the period surveyed, some 50 to 100 fish enthusiasts and traders visited the habitat, apparently collecting thousands of A. typus by fishing or in bait traps. Such collecting pressure has clearly driven the reintroduced population of these rare fish to significantly low levels within a short period.

- 著者

- 西村 知久

- 出版者

- 公益社団法人 日本航海学会

- 雑誌

- 日本航海学会論文集 (ISSN:03887405)

- 巻号頁・発行日

- vol.136, pp.17-24, 2017 (Released:2017-07-01)

- 参考文献数

- 5

In case of a collision between a large vessel and a small craft, a compass bearing of the small craft observed from the bridge of the large vessel can appreciably change when the collision place on the hull of the large vessel is at a distance from her bridge. It means that risk of collision may sometimes exist even when an appreciable bearing change is evident. In order to investigate how the seafarers understand this phenomenon, the author has referred a report of the collision between the Japan Maritime Self-Defense Force vessel Ōsumi and pleasure boat Tobiuo published by the Japan Transport Safety Board and has made a simulator scenario. The scenario gives a moving image of a small craft approaching to the bow of a large vessel with a collision course like Ōsumi and Tobiuo. Thirty three seafarers have watched the small craft from the bridge of the large vessel reproduced by a ship-handling simulator. About half of them have misjudged that the small craft will pass the bow of the large vessel because the compass bearing of the small craft appreciably change to ahead. It is verified that seafarers can sometimes misjudge risk of collision due to appreciable bearing change.

1 0 0 0 OA 共生日本語教育実習のコーディネーターの役割認識

- 著者

- 鈴木(清水) 寿子

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, pp.85-96, 2010 (Released:2017-04-15)

- 参考文献数

- 15

共生日本語教育実習の場を,地域において日本人住民・外国人住民および日本語教師が当事者として学ぶ場と捉え,コーディネーターAの役割認識を分析した。PAC分析の結果,実習前の【実習生・支援者の実習意義の理解を促す】【実習生・支援者と共に学び協働を促す】という役割認識が実践を経て【実習生・支援者の省察的実践の体験的理解を支援する】【“管理者”として実習生・支援者・参加者をつなげる】と捉え返され,さらに【実習生・支援者・参加者と共に共生を追究する】という役割認識が新たに見出されたことがわかった。“管理者”というメタファーを得て,学び手の体験的な理解を促進するために人をつなげるというAの役割理解は進み,共生という実習テーマと省察的実践者というAのビジョンが接合した。Aの実践を通じた役割認識の深まりは,地域日本語教育におけるコーディネーターの育成を考える上でも有効であると考察した。

1 0 0 0 OA コーロバクターの細胞周期と形態形成(2)

- 著者

- 福田 昭男

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.12, pp.799-807, 1979-12-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 73

1 0 0 0 OA コーロバクターの細胞周期と形態形成 (1)

- 著者

- 福田 昭男

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.11, pp.727-737, 1979-11-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 62

1 0 0 0 OA マイケル・ポラニーの自然科学研究

- 著者

- 大山 篤之 小原 一仁 西原 理

- 出版者

- 日本高等教育学会

- 雑誌

- 高等教育研究 (ISSN:24342343)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.249-270, 2011-05-30 (Released:2019-05-13)

- 参考文献数

- 13

本稿の研究は,次の手順で行われたものである.全国公私立大学を対象とする大学格付けに基づき,全大学を群化し,別途構築する志願者数推移シミュレーションモデルを用いて各大学群に対して全入時代到来確率を算出する.これにより,各大学群に属する大学の一覧及びそれぞれの大学群に与えられる全入時代到来までの猶予期間が明示される.結果として,これが,大学経営ならびにそれを支援する組織にとっても,経営政策の意思決定を行う上で,非常に有効な情報となり得ることを示唆する.

- 著者

- 黄 孝根 加藤 信介 関根 賢太郎 吉冨 透悟

- 出版者

- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会

- 雑誌

- 空気調和・衛生工学会 論文集 (ISSN:0385275X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.229, pp.47-56, 2016-04-05 (Released:2017-05-01)

- 参考文献数

- 8

一般に、人を除く内部発熱源は定位置で、室内設定温度以上の比較的高温で放熱する。この発熱の多くを室内空間に広く拡散させず、その直近で、室内設定温度程度の冷却水で直接吸熱処理できれば、室内空間での温度分布が低減され、室内の温熱環境が改善されるとともに、冷却水温度の上昇により、冷却熱源用ヒートポンプのCOP(成績係数)が増加し、空調の省エネルギー化が促進できる。本報は、このような室内空調設計の基本思想を素直に具現化する「液冷空調システム」の実現を図る研究の一環である。本研究は複数の連続する報告により構成されるが、本報は、一般業務ビル(オフィスビル)を対象とし、代表的な建物内の内部発熱源として、人の温熱環境に大きな影響を与える可能性のある天井設置LED照明とPC(Personal Computer)の室内空間への放熱特性を詳細に分析した結果を示す。この分析は、LED照明やPCからの発熱を直接冷却水に吸熱させ、「液冷空調システム」の重要な室内パーツとなる内部発熱源の「液冷熱回収ユニット」の設計基礎資料、およびオフィスワーカーのワークスペース周りの温熱環境分析を行う基礎資料となる。検討したPCは、2013年現在で一般的であるノート型およびデスクトップ型の市販品であり、天井付きのLED照明も同時期の市販品である。検討は、対象発熱機器を室内温度25℃前後の恒温チャンバに設置し、発熱体の表面温度分布、機器への投入電力を測定するとともに、測定値に基づく対流放射連成CFD(Computational Fluid Dynamics)解析により行う。対流放射連成CFD解析により、表面からの詳細な対流、放射熱放熱性状、並びに機器の隙間から生じる隙間換気による放熱が、同定される。その結果、これら機器からは、総発熱量(投入電力量)の約35(ノートPC)〜75%(LED照明)が表面からの対流・放射伝熱で周囲に放熱され、残りが機器の排気ファンや隙間などで生じる隙間換気で放熱されること、機器表面で生じる放熱のおよそ40%が対流成分で60%が放射成分であることが明らかになった。なお、本報で検討した結果は、これらの発熱機器の発熱温度が、室温設定温度より相当高温のため、室内設定温度の若干の上昇あるいは下降の場合にも準用可能と考えられる。

1 0 0 0 OA 寒地型および暖地型芝草の生理・生態的特性

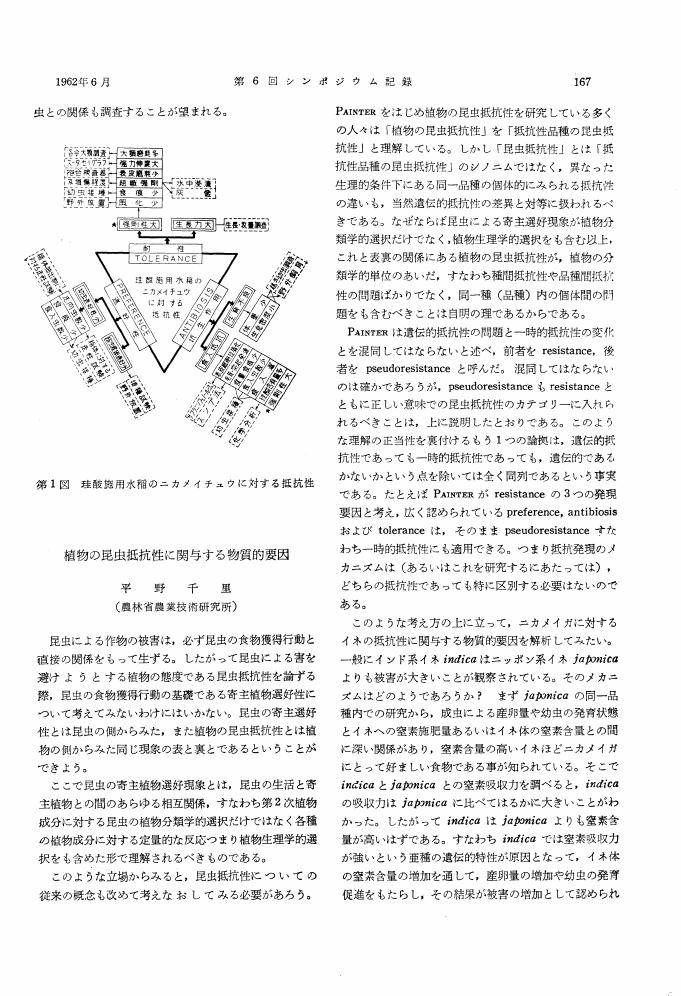

1 0 0 0 OA 植物の昆虫抵抗性に関与する物質的要因

- 著者

- 平野 千里

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.167-169, 1962-06-30 (Released:2009-02-12)

1 0 0 0 OA アメダスの観測データを用いたTwitterユーザの居住地推定の試み

- 著者

- 近藤 佑樹 萩行 正嗣 吉田 光男 梅村 恭司

- 出版者

- Webインテリジェンスとインタラクション研究会

- 雑誌

- Webインテリジェンスとインタラクション研究会 予稿集 第10回研究会 (ISSN:27582922)

- 巻号頁・発行日

- pp.31-36, 2017 (Released:2022-11-07)

- 参考文献数

- 8

ソーシャルメディアの投稿を活用する際に,ユーザの居住地と投稿内容とを関連付けることにより,より有用な情報を得ることができる.しかし自身の居住地を登録しているユーザは少なく,ユーザの居住地を推定する研究が広く行われている.本研究では,アメダスによる日本全国の観測データを利用してTwitterユーザの居住地を推定する手法を提案する.本手法ではまず,ツイートの投稿テキストから,投稿ユーザがどのような天気の中で投稿したかを推定する.次に推定した天気および投稿日時を各地のアメダスによる観測データと照合する.最後にどの地域から集中的に投稿しているかを推定し,その地域をユーザの居住地とみなす.単語の地理的局所性を利用する従来の手法と比較し,良好な結果が得られた.

1 0 0 0 OA ポーランド共産政権支配確立過程におけるウクライナ人問題

- 著者

- 吉岡 潤

- 出版者

- 北海道大学スラブ研究センター

- 雑誌

- スラヴ研究 (ISSN:05626579)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.67-93, 2001

After World War II Poland experienced a drastic change in the ethno-national composition of the state as a result of the exclusion of national minorities following the shift of her frontiers. The new Polish-Soviet frontier follows quite closely the so-called Curzon line that was considered as the ethnographical borderline between Poles and Ukrainians. In consequence of this shift of frontiers most Ukrainians, the largest national minority in prewar Poland, found themselves on the territory of the Ukrainian Soviet Socialist Republic, or Soviet Ukraine, while it is estimated that there remained as many as 700,000 Ukrainians on the Polish side. By the summer of 1947, these Ukrainians had been excluded from Polish society. The purpose of this article is to examine how the Ukrainian minority problem was settled in postwar Poland and to demonstrate the decisive role played by the Communists in this settlement. At first, resettlements of Ukrainians were carried out on the authority of an agreement on the exchange of populations concluded by the Polish Committee of National Liberation, or the Lublin Committee, with Soviet Ukraine on September 9, 1944. It was stated in the agreement that Poles and Jews who had been citizens of Poland before September 17, 1939 and were living in Soviet Ukraine could be evacuated to Poland. Correspondingly, Ukrainians living in postwar Poland could choose Soviet citizenship and move into Soviet Ukraine. Moreover, according to the agreement, the transfers were to be voluntary. In the course of the implementation of the agreement, however, the Polish authorities, the core of which consisted of Communists, set about to deport Ukrainians, abandoning the principle of free will. When the deportations were completed in the summer of 1946, a total of 482,000 Ukrainians, many of these forcibly, had left their homeland and had been deported to Soviet Ukraine. The second and "final" act of the solution of the "Ukrainian problem" in Poland was Operation "Vistula" executed by the Polish Army with Communist political support. The aim of this operation was to resettle the whole of the remaining Ukrainians including mixed marriage families in ex-German territories allotted to Poland, or the Recovered Territories, where they were planned to be dispersed so as not to form their own community. They were expected to assimilate quickly into Polish society there. Operation "Vistula" began on April 28, 1947 under the pretext that the whole Ukrainian population was collectively responsible for the assassination of the Vice-Minister of Defense by the Ukrainian Insurgent Army, or the UPA. By the end of July, Operation "Vistula" resettled about 140,000 Ukrainians. In this way the "Ukrainian problem" in postwar Poland was solved by force. Such thorough exclusion of Ukrainians to the extent it could be called "ethnic cleansing" can be explained by a historical factor, that is, the long-standing antagonism between the two nations. It was above all World War II which sharpened national consciousness among these ruled nations and aggravated this antagonism. Memories of the bloody conflict in Volhynia that had entangled Polish and Ukrainian civilians as well as combatants made it difficult to live together in one state. But it is important to bear in mind that the Communists were the executors of the exclusion policy. The Communists, who had seized power lacking the support from the masses, came to call themselves the defenders of Polish national interests, propagandizing the danger of "German revanchism," "Ukrainian anti-Polish armed bandits," etc. For them the settlement of national conflicts in favor of the Polish nation was one of the most effective means to legitimize their power. In the process of the establishment of their rule, they revealed an orientation to a homogeneous Polish nation-state. In this sense, Ukrainians were sort of a scapegoat. Furthermore, it can be assumed that the Communists saw signs of opposition from the Ukrainians. In spite of pressure from the Polish authorities they wished to remain in Poland while clinging to their own national identity. They demanded equal rights, national freedom and even the right to set up a Ukrainian political party during negotiations with Polish authorities on July 24, 1945. These demands seemed to have been excessive to the Communists, who were then on the way to hegemony and were building a quasi-plural party system which they would control as they pleased. The exclusion of Ukrainians was also a manifestation of the Communists' totalitarian character that would not permit the existence of opponents. And Ukrainians were one of a great many opponents at which the Communists struck a finishing blow. When the "Ukrainian problem" in postwar Poland is taken into consideration, particular attention must be given to the above-mentioned factors which were intertwined with each other. To ignore any of them would mean to miss the point of the whole structure of the problem.