- 著者

- 麦谷 綾子 楢﨑 雅

- 出版者

- 日本女子大学人間社会学部

- 雑誌

- 日本女子大学紀要. 人間社会学部 (ISSN:09172076)

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.91-103, 2023-03-15

1 0 0 0 OA 「それはeスポーツではない」――競技ゲーミングの正統性の社会的構築

- 著者

- 郭 浥塵

- 出版者

- 日本デジタルゲーム学会

- 雑誌

- デジタルゲーム学研究 (ISSN:18820913)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.9-21, 2021 (Released:2023-09-24)

本研究は既存の主流eスポーツの枠組みに属さない任天堂世界大会のストリーミングを観察し、プロトタイプ理論に依拠して人々が〈本当のeスポーツ〉を正統化する過程を明らかにした。ビデオゲームで行う競技がeスポーツとして制度化される際には「ゲーム」「スポーツ」「メディアエンタテインメント」のフレームが存在し、タイトルごとに異なる側面が強調される。競技ゲーミングの諸要素をめぐり人々はマチズモ、アスレティシズム、エンジョイメントの価値観を軸に判断を下し、eスポーツの〈本当らしさ〉を社会的に構築していく。エンジョイメントは他の二つの価値観と違って非慣習的要素を許容するため、ゲームデザインと競技メカニクスを多様化させ、既存の〈本当のeスポーツ〉という概念を拡張してコミュニティの裾野を広げることで、新しいeスポーツ文化を創造し得る。

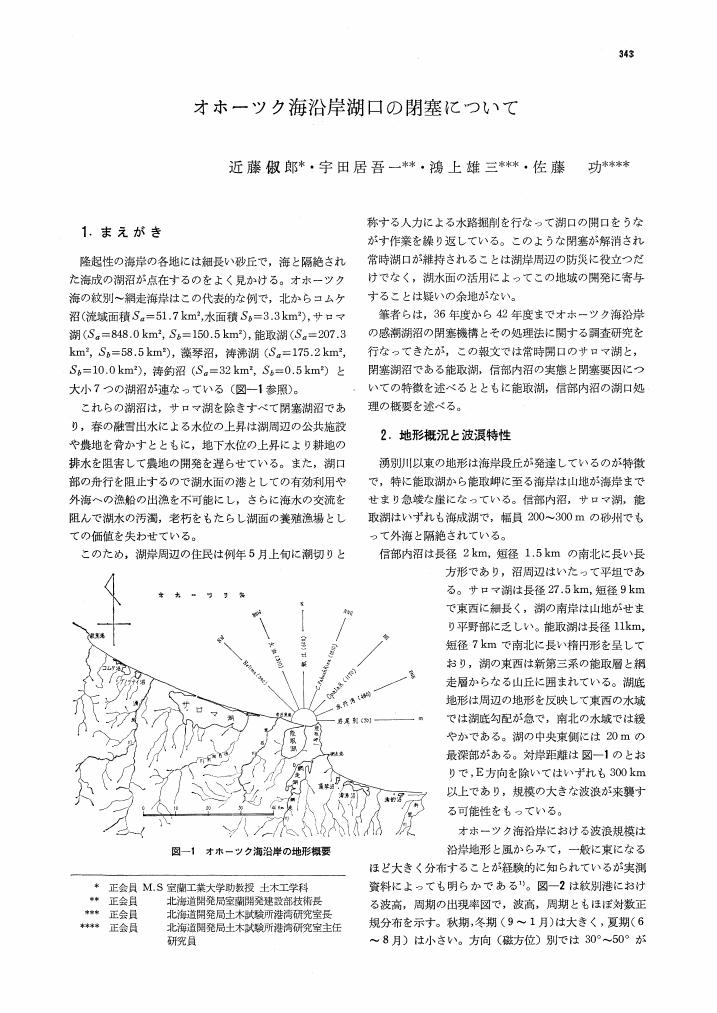

1 0 0 0 OA オホーツク海沿岸湖口の閉塞について

- 著者

- 近藤 俶郎 宇田居 吾一 鴻上 雄三 佐藤 功

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学講演会論文集 (ISSN:02857308)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.343-347, 1971-10-20 (Released:2010-03-17)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA (3)小児救急におけるコメディカルスタッフの役割

- 著者

- 宗時 千枝美

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.12, pp.694-695, 2004-12-20 (Released:2011-10-07)

- 著者

- 吉田 洋 新津 健 北原 正彦

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第27回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.98, 2011 (Released:2011-10-08)

長らくの間、富士山はニホンザル(Macaca fuscata:以下「サル」と称す)が生息しない分布空白地域とされ、その理由として地形がなだらかであることや、川がないからと説明されてきた。しかし現在ニホンオオカミ(Canis lupus)のような地上性の天敵のいないサルにとって、急峻な岩場や斜面が生息の必須条件とは考えにくく、植物質中心の雑食動物であるサルが、年間平均降水量が1,500mm~2,800mmもある富士山麓において、生存に必要な水分を摂取できないとは考えにくい。そこで本研究では、サルの分布を現在の自然環境要因のみでなく、分布の歴史的変遷とそれをとりまく人間の社会環境を要因に加えてとらえなおすことにより、今後のサルの保護管理に資することを目的とした。1735年~1738年頃に成立した「享保・元文諸国産物帳」には、駿河国駿東郡御廚領の産物として「猿」との記載があり、宝永大噴火(1707年)で少なからず損傷を受けたサル個体群が、約30年間後には産物帳に記載されるほど回復していたと考える。このことは御廚地方の周辺に、御廚地方への供給源となった大きなサルの個体群が存在していたことを示唆している。さらに1923年に東北帝国大学が実施した「全国ニホンザル生息状況アンケート調査」によると、静岡県富士市中里付近に少数の個体の目撃情報があり、静岡県富士宮市上井出付近には、「十数年前までは多数棲息していたが現今はその姿はない」と記載されている。これらのことは、富士山に生息していたサルの個体群が、江戸時代から大正時代にかけて大きく縮小し、明治時代後期はその縮小のさなかであったことを示唆している。さらに環境省自然環境局生物多様性センター(2004)によると、1978年の調査時には富士山にサルは分布していなかったが、2003年の調査時には富士山南斜面にサルの分布が確認されている。これは、1978年に生息が確認されていた愛鷹連峰の個体群が、北方に分布域を拡大し、富士山南斜面に移入しためと考える。以上のことから富士山においてサルは、近世以前には少なからず生息していたが、明治・大正時代にかけて絶滅し、近年は外輪山地の個体群からの移入により再び分布域を拡大していると考える。今後もし今の社会情勢が大きく変化しなければ、サルは分布を拡大し続け、水平方向では富士山の全周に、垂直方向では積雪期には冷温帯落葉樹林の上限である標高1,600mまで、非積雪期には森林限界である標高2,850mよりも高く、分布が拡大すると予測する。

1 0 0 0 OA 「健康な人と変わらない人生」のために

- 著者

- 細井 雅之

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.4, pp.711-715, 2021-04-10 (Released:2022-04-10)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA 1型糖尿病の診療における治療者の役割

- 著者

- 波夛 伴和

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.27-32, 2023 (Released:2023-01-01)

- 参考文献数

- 9

この10年間で,九州大学病院心療内科を受診する1型糖尿病をもつ人の主訴は大きく様変わりした.以前は,過食やインスリンオミッションを伴う摂食障害を併発した人が受診者の大半を占めていた.一方,近年では,摂食障害併発例の紹介は減り,器質的な異常を認めない身体症状が主訴の人が増えている.当然のことであるが,受診者それぞれに病態は異なり,それに応じて治療法も異なる.本稿の前半では,病態を考えるうえで知っておきたいセルフスティグマの概念,1型糖尿病をもつ人の状態に合わせた3段階の心理社会的ケアについて紹介する.後半では,近年当科を受診した1型糖尿病をもつ人を,試験的に病態別に4つのタイプに分けて,有効と思われる治療法および治療者が果たすべき役割について考察する.

1 0 0 0 4.ライフイベントにおけるスティグマ

- 著者

- 成瀬 桂子

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.240-242, 2023-04-30 (Released:2023-04-30)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 OA ベイズ最適化を用いた制御器チューニング —提案と実験検証—

- 著者

- 中野 雄一郎 藤本 悠介 杉江 俊治

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.269-274, 2019 (Released:2019-04-16)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3 1

This paper proposes an approach for automatic controller tuning based on experimental data only. It determines the controller parameters for a given cost function without knowing the true plant dynamics via Bayesian optimization. The validity of the proposed method is tested through some numerical simulations. Then, the proposed method is applied to PID controller tuning for an actual motor positioning system. The experimental results show that the proposed method improves the control performance effectively.

1 0 0 0 OA 糖尿病におけるスティグマとアドボケイトとしての支援―他者への「言いづらさ」をふまえて―

- 著者

- 黒江 ゆり子

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会

- 雑誌

- 日本糖尿病教育・看護学会誌 (ISSN:13428497)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.79-83, 2022-06-30 (Released:2022-07-01)

- 参考文献数

- 22

- 著者

- 雨宮 怜 坂入 洋右

- 出版者

- 日本スポーツ心理学会

- 雑誌

- スポーツ心理学研究 (ISSN:03887014)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.81-92, 2015-09-30 (Released:2015-12-08)

- 参考文献数

- 71

- 被引用文献数

- 12 5

This study investigates the relationship among athletesʼ mindfulness, alexithymia, and burnout.The participants were 353 athletes (male=223, female=130, mean age=20.54, SD=5.74); they completed a questionnaire comprising the Athletes Mindfulness Questionnaire (AMQ), Sport Alexithymia Scale (SAS), and Burnout Scale for University Athletes (BOSA). The Pearson product-moment correlation coefficients were calculated, and structural equation modeling was conducted to examine the relationship among AMQ, SAS, and BOSA.The calculated Pearson product-moment correlation coefficients showed that the total AMQ score was significantly negatively correlated with SAS and BOSA. Furthermore, the total SAS score was significantly positively correlated with BOSA. The results of the structural equation modeling revealed good fit indices and explained 41% of the variance in SAS and 30% of the variance in BOSA. In the model, AMQ was directly associated with SAS and BOSA. AMQ was also indirectly associated with BOSA through SAS.The results of this study confirmed that athletesʼ mindfulness directly and indirectly affected athletesʼ burnout by decreasing alexithymia. These results suggest that providing mindfulness training to athletes may be an effective intervention for alleviating their mental health problems.

1 0 0 0 OA どうして糖尿病患者さんのアドボカシーが注目されているのか

- 著者

- 田中 永昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会

- 雑誌

- 日本糖尿病教育・看護学会誌 (ISSN:13428497)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.85-89, 2022-06-30 (Released:2022-07-01)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA マインドフルネスの今 ― そしてこれから

- 著者

- 越川 房子

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.619-630, 2021 (Released:2023-03-31)

- 参考文献数

- 24

1 0 0 0 OA 因果関係を表す「結果」の用法

- 著者

- 池上 素子

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, pp.109-120, 2010 (Released:2017-04-15)

- 参考文献数

- 9

本稿では,因果関係を表す「結果」の用法について考察した。その結果,以下の点が明らかになった。1)「によって」「ため」との比較において,①「ため」は必然的因果関係のみ表すが,「結果」「によって」は契機的因果関係をも表しうる。②「ため」は前後に状態性の語が出現可能だが,他の二語では現れにくい(ただし,「結果」には現れる場合がある)。③「結果」が経緯や時間的継起を表す傾向が強い場合,他の二語では言い換えられない。④「によって」は未確定の事柄にも使えるが,他の二語は使えない。2)「結果」の前件には(動作性で)一回性の事態を表す語も現れる。ただし,それは①時間の幅を持っている語か,②時間の幅のない語でも,その事態までに何らかのプロセスを経ていることが補われているか,または③その事態までに何らかのプロセスを経ていると推測できる語である。3)「結果」の後件には,状態性の語が後接しうる場合がある。

1 0 0 0 OA ヒ素と水銀の地質学的循環と環境汚染

- 著者

- 益田 晴恵

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 日本地球化学会年会要旨集 2021年度日本地球化学会第68回年会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.124, 2021 (Released:2021-12-15)

地球内部に起源を持つヒ素と水銀の地質学的循環に伴って発生する地下水・土壌汚染について概説する。ヒ素と水銀は火成作用に伴って、マグマやマグマ性流体とともに地殻・水圏・大気圏に移動する。ヒ素は新生代堆積物にも深刻な汚染が発生してきた。降下火山灰と流域母岩に含まれる熱水性・マグマ性のヒ素含有鉱物の溶解が主な原因である。一方、水銀は気体として振る舞う性質が強いことから、大規模な断層に沿って土壌ガスとして地表に放出されることがある。大阪平野の境界断層である、生駒断層・上町断層・内畑断層系の直近で、水銀を含む浅層地下水や土壌中での水銀の濃集が観察される。水銀汚染地下水出現地点は深部低周波地震の震源と重なることも多い。また、和泉山脈では、MTL直近で最大の1200ppbの水銀が検出された。水銀は有馬型塩水と類似の起源を持つことが強く示唆される。

- 著者

- 佐藤 良明

- 出版者

- 日本ポピュラー音楽学会

- 雑誌

- ポピュラー音楽研究 (ISSN:13439251)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.101, 2020 (Released:2022-10-05)

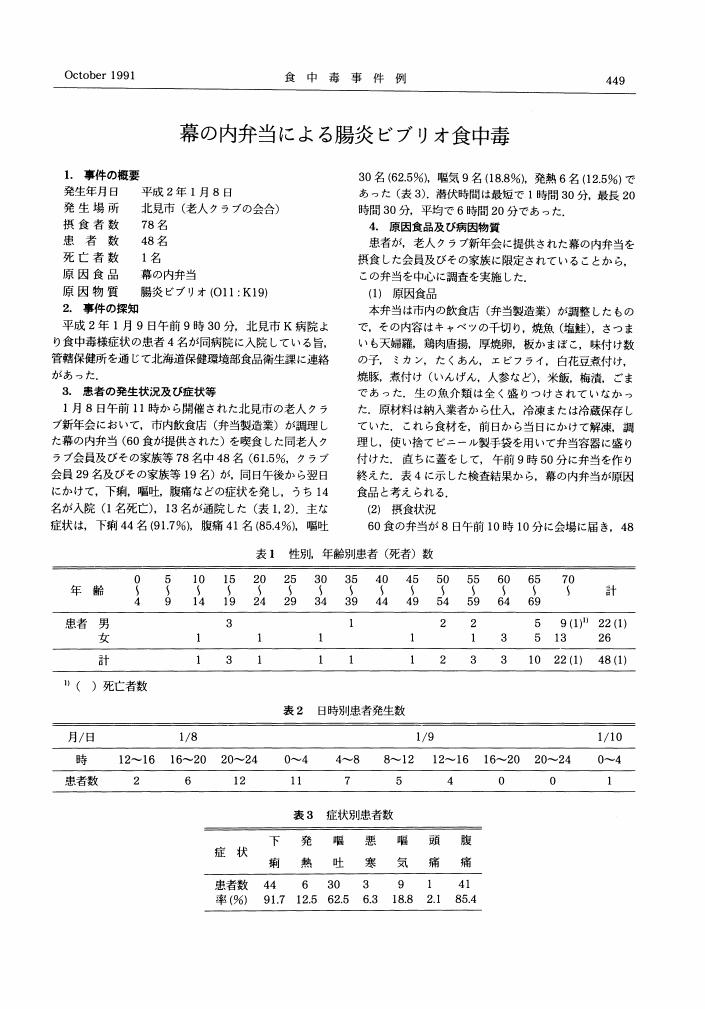

1 0 0 0 OA 幕の内弁当による腸炎ビブリオ食中毒

- 著者

- 長谷川 伸作

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.449-450, 1991-10-05 (Released:2009-12-11)

1 0 0 0 脊椎内視鏡手術における新しい硬膜修復術

- 著者

- 柴山 元英 高橋 育太郎 長尾 沙織 川瀬 剛 長谷川 一行 太田 弘敏

- 出版者

- 中部日本整形外科災害外科学会

- 雑誌

- 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 (ISSN:00089443)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.493-494, 2008 (Released:2008-06-28)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA インド、アルナチャル・プラデシュ州(アッサム・ヒマラヤ)の自然と人間活動

- 著者

- 水野 一晴

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2008年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.134, 2008 (Released:2008-07-19)

インドのアルナチャル・プラデシュ州(アッサム・ヒマラヤ)は、ブータンと中国・チベットとの国境に近く、22-24のチベット系民族(細分化すれば51民族)の住む地域である。長らくインドと中国の国境紛争が続き(現在でも中国の地図では中国領)、最近まで外国人の入国が禁止されていたため、未知の部分が多く、神秘的な領域である。現在外国人が入域をするためには、国と州の入域許可書が必要で10日間以内の滞在が認められる。今回は2007年7月の予備調査、とくにディラン・ゾーン地域の自然と人間活動について報告を行う。 1. 地形と土地利用:住居や農地の多くは、地滑り斜面と崖錐斜面に立地している。それらの地形はその形状と堆積物から住居と農地の立地に有利であると考えられる。 2. 森林利用:農地の肥料は樹木の落葉のみが利用されるため、落葉は住民にとって重要な財産になっている。森林は森林保護地域と非保護地域に区分され、それぞれ住民による利用の仕方が異なる。また、土地の所有者、同一クランの者とそれ以外の者では落葉の利用権が異なる。 3. 農業:農耕は標高2400m以下(稲作は標高1700m以下)、牧畜(ヤク)は標高2000m以上で行われている。放牧地は樹木を人為的に毒で枯死させてつくられ、そこではバターやチーズが現金収入になっている。 4. 住民の定着と農耕の起源:同じアルナチャル・プラデシュ州のジロ地域では、各所の露頭でみられる埋没腐植層の14Cの年代から、2000年前頃には人が定着し、500年前頃には焼畑が盛んであったことが推測される。ディラン・ゾーン地域の水田下から発見された埋没木の年代は、14C濃度から1957年-1961年のものと推測されるが、今後さらに埋没木や埋没腐植層を探し、タワン-ディラン・ゾーン地域で農地が拡大した時代を明らかにしていきたい。

1 0 0 0 OA 救急搬送された軽症高齢者の社会生活状況を多職種で把握・共有するためのチェックシートの開発

- 著者

- 上野 恵子 寺本 千恵 西岡 大輔 近藤 尚己

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.455-467, 2023-08-31 (Released:2023-08-31)

- 参考文献数

- 20

目的:地域包括ケアでは個人のニーズに応じた支援が不可欠であり,医療現場でも患者の社会的ニーズが顕在化し対応を求められることがある。しかし,救急車を利用して医療機関を受診し入院せずに帰宅する患者にそのニーズを満たすような支援が提供されることはほとんどない。そこで,軽症の救急車利用者のなかでも支援の必要性が高い高齢者の社会生活状況を簡便に把握し多職種で共有するチェックシートを作成した。方法:質問紙調査3回の修正デルファイ法。救急救命士,医師,看護師,医療ソーシャルワーカー,地域包括支援センター職員,保健師が参加。結果:1回目調査は28人(回収率100%),2・3回目調査は25人(回収率89.3%)が回答した。住環境,世帯構成,キーパーソンや介護者の有無,経済状況などの28項目を共有するチェックシートを作成した。結論:実用化に向けて項目の信頼性・予測妥当性の検証や運用プロトコルの構築と効果検証を進めていく。