1 0 0 0 OA アヤトゥス・カルタの拡張によるユーザ視点に基づくMVP抽出手法の提案

- 著者

- 田中 貴子 斎藤 忍

- 出版者

- 一般社団法人 日本ソフトウェア科学会 ソフトウェア工学の基礎研究会

- 雑誌

- ソフトウェア工学の基礎ワークショップ論文集 第29回ソフトウェア工学の基礎ワークショップ(FOSE2022) (ISSN:2436634X)

- 巻号頁・発行日

- pp.141-146, 2022 (Released:2023-05-18)

フィンランドの初等教育で活用されているツールであるアヤ トゥス・カルタを拡張して,ユーザ視点に基づいた MVP を抽出する手法 を提案する.提案手法は,ゴール指向分析とアヤトゥス・カルタを応用し ており,要求工学の初学者でも容易にユーザ視点で MVP の抽出ができる のが特徴である.本稿では本手法の手順,および適用例を示す.

1 0 0 0 OA トリカブト事件とその実験的検討

- 著者

- 大野 曜吉

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.65-70, 2019-04-15 (Released:2019-05-29)

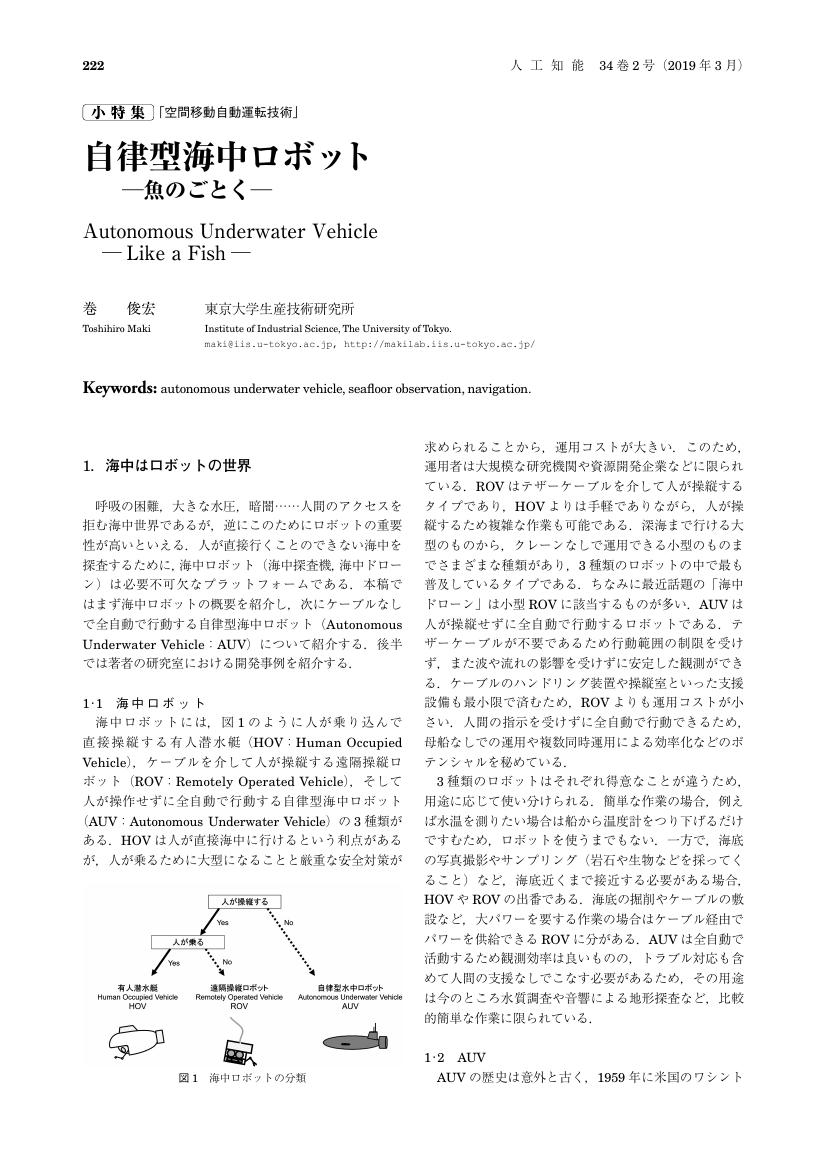

1 0 0 0 OA 自律型海中ロボット─魚のごとく─

- 著者

- 巻 俊宏

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.222-227, 2019-03-01 (Released:2020-09-29)

1 0 0 0 OA パーソナリティの段階発達説 : 第二の誕生とは何か

- 著者

- 渡辺 恒夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.4, pp.408-417, 2011-12-20 (Released:2017-07-27)

- 被引用文献数

- 1

内面から見られた人格(パーソナリティ)である自己の発達に焦点を当て,人格発達の著しい質的転換点とみなされてきた第二の誕生の謎に肉薄する。Rousseau以来,第二の誕生は思春期の到来の時期に想定されてきたが,青年期静穏説の台頭によって最近は影が薄い。2節では,自己の発達について考察すべく,代表的な自己発達理論として,Neisserの5つの自己説を検討し,私秘的自己のみが未解明にとどまっていることを見出した。次にDamonとHartの自己理解発達モデルを検討し,自己の各側面間の発達的ズレ(デカラージュ)という知見を得た。3節では,古典的青年心理学で第二の誕生として論じられた自我体験と,その日本における研究の進展を紹介し,4節で,第二の誕生の秘められた核は自我体験であり,その奥には私秘的自己と,概念的自己など他の自己との間の矛盾の気づきがあるという仮説を提示した。5節では,私秘的自己の起源をメンタルタイムトラヴェルによる自己の二重化に求めるアイデアと,自己理解と他者理解の間のデカラージュを克服しようとする運動そのものが新たに矛盾を生じるという,生涯発達の構想が提示された。6節では,第二の誕生のテーマを再び見出すため,一人称的方法による人格発達研究の復権が唱えられた。

1 0 0 0 OA EUVリソグラフィの現状とERLを用いた大強度EUV-FELの展望

- 著者

- 河田 洋

- 出版者

- 日本加速器学会

- 雑誌

- 加速器 (ISSN:13493833)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.126-131, 2018-10-31 (Released:2021-10-05)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 2

It is essential to develop the high power EUV light source up to 1 kW to realize the 3 nm node to reduce stochastic variation and achieve higher throughput. To this end, our group has proposed an energy recovery linac (ERL)-based free electron laser (FEL) which will produce more than 10 kW EUV light to provide the light into several scanners. This article describes the present status of the EUV Lithography which is a starting point of HVM, and the future prospect of a high power EUV-FEL light source based on ERL accelerator technologies.

- 著者

- 小倉 英郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本計画行政学会

- 雑誌

- 計画行政 (ISSN:03872513)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.3-8, 2023-05-15 (Released:2023-06-08)

- 参考文献数

- 7

From October 2000 to March 2021, we examined the clinical features of 349 outpatients with SHS, MCS and EHS (16 years and older) who initially visited our hospital with symptoms. A diagnosis of MCS was made based on the “1999 Consensus”. The average age of the subjects was 47.6 +/-13.3 years, with a male to female ratio of 1:4.82. However, the male-to-female ratio of 34 children aged 15 years or younger was 1:1.15 (p<0.001). A review by disease type indicates that SHS accounted for 22.3% of the cases, decreasing after 2007, with 69.2% thereof progressing to MCS or MCS+EHS. The trend shows that EHS associated with MCS has been on the rise since 2011. There was a significant difference in the male-female ratio between adults and children. The results also suggest that there more females than men develop the disease at an older age. There is a concern that MCS and EHS will increase going forward, so some form of countermeasure is desired.

1 0 0 0 OA 磁気ソリトン制御型超伝導量子回路を用いた擬似的ブラックホールの理論

- 著者

- 片山 春菜 石坂 智 畠中 憲之 藤井 敏之

- 雑誌

- 2022年第69回応用物理学会春季学術講演会

- 巻号頁・発行日

- 2022-01-25

1 0 0 0 OA 黒毛和種雌牛の生涯的な繁殖能力

- 著者

- 岡野 彰 島田 和宏 居在家 義昭 大石 孝雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本畜産学会

- 雑誌

- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.7, pp.458-464, 1984-07-25 (Released:2008-03-10)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1 1

昭和13年から57年までの45年間に農林水産省中国農業試験場畜産部で飼養されていた黒毛和種雌牛221頭の計1167回の妊娠例について,初産年齢と各産次別の繁殖性を調べ,あわせて生涯にわたる生産性について検討した.分娩後の発情回帰日数および空胎日数はそれぞれ平均67.7日および125.5日であった.全産次を通してみた平均分娩間隔は,417.5日であった.流産と死産の発生は,ほとんどの妊娠回次に認められ,その発生率は5.3%であった.流産と死産後の発情回帰日数は平均47.9日,また空胎日数は平均132.8日であり,発情回帰日数については,正常分娩後の日数に比べて有意に短かった.初産および最終産年齢は,それぞれ平均2.53および8.15歳であり,平均生涯産子数は5.4頭であった、しかし,初産年齢が2.01~3.00歳の雌牛は,2.00歳以下および3.01歳以上の雌牛に比べ,生涯産子数が多く,繁殖供用年数の長い傾向が認められた.調査対象雌牛の最高産次は,15産であったが,5産後までに51%,8産後までに83%の雌牛が死亡するか淘汰された.淘汰された調査対象雌牛のうち76%はなんらかの繁殖障害が原因であった.以上のことから,黒毛和種雌牛の適切な繁殖供用開始月齢はおよそ15~20ヵ月齢であり,一方淘汰とその年齢を考えあわせると,雌牛の繁殖供用限界は,7~8産を得る9~10歳が目安であると考えられた.

1 0 0 0 OA 研究者たるもの : 定年退職後の活動報告を兼ねて

1 0 0 0 OA 胎児MRIの適応と安全

- 著者

- 桑島 成子

- 出版者

- 日本磁気共鳴医学会

- 雑誌

- 日本磁気共鳴医学会雑誌 (ISSN:09149457)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.39-47, 2019-05-15 (Released:2019-06-18)

- 参考文献数

- 15

Fetal magnetic resonance imaging (MRI) is an important diagnostic modality in adjunct with ultrasound (US). The purpose of fetal MRI is to complement an US, either by confirming the US findings or by acquiring additional findings. The use of fetal MRI has been increasing in the prenatal diagnosis of fetal neck, chest, and abdominal malformations, and it is well established in other fields, especially in that of fetal CNS anomalies. This study aimed to review the application and safety of fetal MRI.

1 0 0 0 自閉スペクトラム症児の共同注意行動と母子の心理的適応

- 著者

- .*永井 祐也 金澤 忠博

- 雑誌

- 日本心理学会第87回大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-08-03

1 0 0 0 OA セルロースの熱分解反応と分子機構

- 著者

- 河本 晴雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本木材学会

- 雑誌

- 木材学会誌 (ISSN:00214795)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.1-24, 2015-01-25 (Released:2015-01-29)

- 参考文献数

- 211

- 被引用文献数

- 29 17

セルロースは木質バイオマスの主要な構成成分であることから,その熱分解の化学についての深い理解は,急速熱分解,ガス化,炭化,半炭化などの熱分解をベースとした木質バイオマスの変換技術を高度化する上で重要である。また,このような知見は,木材乾燥やセルロースとプラスチックとの複合化など,木材およびセルロースの高温処理技術においても重要となる。セルロースは,300℃以上の高温度域において急速に熱分解されるが,200℃以下の比較的低温度域においても,ある種の熱分解反応は進行する。本総説では,化学反応とその分子機構に着目して,セルロースの熱分解について概説する。

1 0 0 0 OA 建設機械等から発生する騒音・振動・低周波音について

- 著者

- 塩田 正純

- 出版者

- Society of Environmental Conservation Engineering

- 雑誌

- 環境技術 (ISSN:03889459)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.6, pp.373-376, 1983-06-30 (Released:2010-03-18)

1 0 0 0 OA 醸造試験所と技術の今昔 (II)

- 著者

- 村上 英也

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.10, pp.663-664, 1974-10-15 (Released:2011-11-04)

1 0 0 0 OA チャネル構築・維持のダイナミック・プロセス ―トヨタ自動車の競争優位源泉―

- 著者

- 小島 健司

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.35-46, 1997-06-27 (Released:2023-09-14)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA マーケティングの対話モードと新製品開発成果 ―比較対話モード分析―

- 著者

- 小川 進 竹村 正明

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.47-56, 1997-06-27 (Released:2023-09-14)

- 参考文献数

- 27

1 0 0 0 OA 消費者の購買意思決定

- 著者

- 佐々木 壮太郎

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.86-90, 1997-06-27 (Released:2023-09-14)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2

- 著者

- Issei KANNO Kosuke YAMAZAKI Yoji KISHI Satoshi KONISHI

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE Transactions on Communications (ISSN:09168516)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021MEI0001, (Released:2022-04-28)

- 被引用文献数

- 8

5G service has been launched in various countries, and research for the beyond 5G is already underway actively around the world. In beyond 5G, it is expected to expand the various capabilities of communication technologies to cover further wide use cases from 5G. As a candidate elemental technology, cell free massive MIMO has been widely researched and shown its potential to enhance the capabilities from various aspects. However, for deploying this technology in reality, there are still many technical issues such as a cost of distributing antenna and installing fronthaul, and also the scalability aspects. This paper surveys research trends of cell free massive MIMO, especially focusing on the deployment challenges with an introduction to our specific related research activities including some numerical examples.

- 著者

- Hironaka IGARASHI Yuji SUZUKI Vincent J. HUBER Masahiro IDA Tsutomu NAKADA

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.13-24, 2015-02-01 (Released:2015-02-20)

- 参考文献数

- 93

- 被引用文献数

- 15 23

N-acetylaspartate (NAA) appears in a prominent peak in proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) of the brain. Exhibition by NAA of time-dependent attenuation that reflects energy metabolism during the acute stage of cerebral ischemia makes this metabolite a unique biomarker for assessing ischemic stroke. Although magnetic resonance (MR) imaging is a powerful technique for inspecting the pathological changes that occur during ischemic stroke, biomarkers that directly reflect the drastic metabolic changes associated with acute-stage ischemia are strongly warranted for appropriate therapeutic decision-making in daily clinical settings. In this review, we provide a brief overview of NAA metabolism and focus on the use of attenuation in NAA as a means for assessing the pathophysiological changes that occur during the acute stage of ischemic stroke.