- 著者

- Keiko Nagata Kazuhiko Hayashi Keisuke Kumata Yukio Satoh Mitsuhiko Osaki Yuji Nakayama Satoshi Kuwamoto Yoshinori Ichihara Tsuyoshi Okura Kazuhiko Matsuzawa Junichiro Miake Shuji Fukata Takeshi Imamura

- 出版者

- The Japan Endocrine Society

- 雑誌

- Endocrine Journal (ISSN:09188959)

- 巻号頁・発行日

- pp.EJ22-0609, (Released:2023-03-10)

Epstein-Barr virus (EBV) is a human herpes virus that latently infects B lymphocytes. When EBV is reactivated, host B cells differentiate into plasma cells and produce IgM-dominant antibodies as well as many progeny virions. The aims of the present study were to confirm the IgM dominance of thyrotropin-receptor antibodies (TRAbs) produced by EBV reactivation and investigate the roles of TRAb-IgM in Graves’ disease. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) containing TRAb-producing cells were stimulated for EBV reactivation, and TRAb-IgM and TRAb-IgG were measured by ELISA. TRAb-IgM were purified and TSH-binding inhibitory activities were assessed using a radio-receptor assay. Porcine thyroid follicular epithelial cells were cultured with TRAb-IgM and/or complements to measure the intracellular levels of cAMP and the amount of LDH released. TRAb-IgM/TRAb-IgG (the MG ratio) was examined in sequential serum samples of Graves’ disease and compared among groups of thyroid function. The results obtained showed that IgM-dominant TRAb production was induced by EBV reactivation. TRAb-IgM did not inhibit TSH binding to TSH receptors and did not transduce hormone-producing signals. However, it destroyed thyroid follicular epithelial cells with complements. The MG ratio was significantly higher in samples of hyperthyroidism or hypothyroidism than in those with normal function or in healthy controls. A close relationship was observed between TRAb-IgM produced by EBV reactivation and the development and exacerbation of Graves’ disease. The present results provide novel insights for the development of prophylaxis and therapeutics for Graves’ disease.

- 著者

- 西堀 泰英 嚴 先鏞

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.6, pp.22-00193, 2023 (Released:2023-06-20)

- 参考文献数

- 29

本研究は,COVID-19感染拡大による商業集積地の滞在人口の変化とその影響要因を明らかにすることを目的とする.交通ビッグデータを含む各種データを用いて21都市の商業集積地を滞在人口の時系列的な変化傾向により分類し,商業集積地と居住地との位置関係に着目した分析や,産業構成の影響を分析した.本研究の主な成果は次のとおりである.1)商業集積地が所在する区(以下,同区)または隣接市区町村からの滞在人口は増加する一方,県外のように遠方からの滞在人口は大きく減少している.2)感染拡大後に滞在人口が増加した地区では,同区だけでなく隣接する区からの滞在人口も増加している.3)東京や京阪神の都市圏では医療等の生活を支えるサービスが多いと滞在人口が増加する傾向にあるが,地方中枢や地方中核の都市圏では同様の傾向は認められない.

1 0 0 0 OA 2019年9月台風15号による神奈川・千葉・茨城の高波被害および東京湾の波浪追算

- 著者

- 高木 泰士 Md Rezuanul ISLAM Le Tuan ANH 高橋 篤平 杉生 高行 古川 郁貴

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.1, pp.12-21, 2020 (Released:2020-02-20)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 3 5

2019年9月9日に東京湾を直撃した台風15号の調査結果を速報する.神奈川では相模湾側で大きな高波被害は生じていなかったが,東京湾では直立護岸を乗り越える越波で被害が生じていた.千葉では九十九里浜ビーチ内の施設が被害を受けていた以外,目立った高波被害はなかった.一方,強風被害は激甚で,屋根の飛散や電柱の折損など各地で被害が生じていた.茨城でも高波被害は見かけなかったが,防波堤が堅固であることや,震災後の堤防改修が強靭化に寄与している.波浪追算の結果,ピーク波高は横浜で3.4m,東京や千葉で2.6mと推算された.湾内で急速に発達した高波が1m以下の高潮と相まって局地的な被害をもたらした.関東に上陸した過去の台風との比較では,今次台風はゆっくりと進んだ小型で強い台風と特徴づけられた.

1 0 0 0 OA 鉄筋コンクリート構造の黎明 (豆知識)

- 著者

- 田中 健治郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.9, pp.17-21, 2002-09-01 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA クレームを「除くクレーム」とする訂正の可否が争われた知的財産高等裁判所大合議判決

- 著者

- 吉田 広志

- 出版者

- 工業所有権情報・研修館特許研究室

- 雑誌

- 特許研究 (ISSN:09120432)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.61-81, 2009-03

本判決は,平成5年改正法の下で,特許クレームの補正・訂正に関して知財高裁が大合議をもって見解を示した初の判決である。

1 0 0 0 OA 現行皇室典範制定時の皇位継承論議

- 著者

- 横手 逸男 ヨコテ イツオ Itsuo Yokote

- 雑誌

- 浦和論叢

- 巻号頁・発行日

- no.42, pp.19-40, 2010-01

日本国憲法は「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」(2条)と規定し、皇室典範は「皇位は皇統に属する男系の男子が、これを継承する」(2条)と定めており、皇位継承資格を「男系の男子」に限定している。皇位継承の安定的確保は、国家の根本体制にもかかわる重要な問題である。しかし、皇太子の次の世代に男子が1人という現況においては必ずしも「安定的な皇位継承」が確保されているわけではない。皇位継承問題、皇室典範改正問題について今までなされた論争をふまえて慎重かつ十分に検討する必要がある。

1 0 0 0 OA DIT(食事誘発性熱産生)と運動時の体温調節反応

- 著者

- 栄 涼子 森 悟 古賀 俊策 朝山 正己

- 出版者

- 日本生気象学会

- 雑誌

- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.63-69, 2001 (Released:2002-10-16)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

本研究では,高蛋白食によって生ずる食餌誘発性熱産生(DIT)の増加により,運動開始前の体温が異なる状況下で運動を実施した際の体温調節反応を観察し,DITと運動時の体温調節反応との関係について検討した.実験は健康な女子大学生10人を被検者とし,無摂食と高蛋白食摂取の2条件下でそれぞれ60%V.O2maxに相当する自転車エルゴメーター運動を60分間負荷した.その結果,運動開始前の深部体温は,無摂食時に比して摂食時の方が有意に高い値を示した(P<0.01).一方,運動時の深部体温は,運動前の体温差を運動終了時まで維持しながら上昇した.また,熱産生量は無摂食時と比較して摂食時は有意に高い値を示し(P<0.01),熱放散量には差は認められなかった.以上から,DITによって生ずる体温上昇は,すくなくとも60%V.O2max程度の中等度の運動によって修飾されることは無く,体熱平衡も保たれていた.すなわち,DITによる体温の増加が運動時の体温に加算されて生ずる受動的な反応と考えられる.

1 0 0 0 OA 関節リウマチの治療経過中に肺結節の増大を認めたCaplan症候群の1例

- 著者

- 渡部 晃平 榊原 悠太 榎本 昌光 田中 友樹 鈴木 玄一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会

- 雑誌

- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.283-289, 2022 (Released:2023-05-10)

- 参考文献数

- 16

症例は71歳男性.関節リウマチに対しトシリズマブで加療中であった.経過中に発熱,関節炎の悪化を認め,施行した胸部CTで既知結節の増大を認めた.CTガイド下生検で組織学的評価を行ったところ,肺胞組織への組織球を主体とする慢性炎症細胞浸潤,palisading granulomaを認め,リウマトイド結節に矛盾ないものであった.簡易偏光ではsilica particleが多数存在していた.治療経過中に結節の増大を認めたCaplan症候群として,考察とともに報告する.

1 0 0 0 OA Secondary Publication: Molecularly Targeted Therapeutic Drug Treatment in Gastroenterology

- 著者

- Junko Tahara

- 出版者

- Society of Tokyo Women's Medical University

- 雑誌

- Tokyo Women's Medical University Journal (ISSN:24326186)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023002, (Released:2023-06-22)

- 参考文献数

- 15

Molecularly targeted drugs affect various molecules associated with cancer cell progression, infiltration, and metastasis. Recent advances in molecular biology have identified molecules associated with cancer and inflammatory disease, leading to the development of new molecularly targeted drugs. Unlike cytotoxic anticancer agents, molecularly targeted drugs act on cancer-specific molecules and cause less damage to normal cells. Consequently, there are fewer adverse events associated with molecularly targeted drugs. These advances in drug development promise novel and effective treatments for gastroenterological diseases.This article is based on a study first reported in the Journal of Tokyo Women's Medical University (in Japanese), 2022; 92 (5):153-7.

- 著者

- 野坂 英樹 佐藤 圭路

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.291-293, 2019 (Released:2019-05-28)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

症例は60代男性. 自殺目的で自動車ラジエーター用不凍液約100mL摂取後, 嘔吐を繰り返し, 当院へ救急搬送された. 病着時, 重症アシドーシス (pH 7.003, PaO2 129mmHg, PaCO2 13.4mmHg, BE −26) と腎機能障害 (Cr 1.6mg/dL) を認めた. エチレングリコール中毒に対し, 急性血液浄化療法を直ちに開始, 中毒情報センターからの情報でホメピゾールも入手可能となり, 第2病日よりホメピゾール投与を開始とした. 第10病日, 自尿が出現, 腎機能も軽快し (Cr 11.0→6.6mg/dL), 透析を離脱, 第19病日に自宅退院となった. 2015年より本邦で使用可能となったホメピゾールは有効な治療薬であるが, 高額で常備薬として配置されにくい. 緊急時に入手可能となるべく地域での供給体制等につき使用する側が熟知し, 中毒診療における救命連鎖の体制を構築することも重要と思われた.

- 著者

- Miki Oike Toshio Naito Mizuha Tsukada Yasumi Kikuchi Naoharu Sakamoto Yukiko Otsuki Hiroko Ohshima Hirohide Yokokawa Hiroshi Isonuma Takashi Dambara

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.10, pp.1259-1263, 2012 (Released:2012-05-15)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 12 16

Diaphragmatic paralysis is commonly caused by surgical and traumatic injuries, malignant neoplasm, and neurodegenerative disorders. However, in rare instances, diaphragmatic paralysis due to herpes-zoster virus infection has been reported. Here, we describe an 85-year-old woman who developed left hemidiaphragmatic paralysis within 19 days of the appearance of a typical herpes-zoster rash involving the C4-5 dermatome on the left side. Clinical and radiological findings revealed no local causes of phrenic nerve lesion. The hemidiaphragmatic paralysis was thought to be caused by herpes-zoster virus infection.

1 0 0 0 OA 地図・地理情報システムと地誌学習

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.186-188, 2023 (Released:2023-06-23)

1 0 0 0 OA 雨滴の海水面への着水に伴う界面過程

- 著者

- 渡部 靖憲 但木 慎治 山田 朋人

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.I_61-I_65, 2011 (Released:2011-11-09)

- 参考文献数

- 4

Deformations of air-water interfaces throughout a splash event of falling water drops on a still water surface were studied in this paper on the basis of back-light imaging measurements.A series of interfacial processes, formations of fine sprays shedding from crown tips, air bubbles released from the center of a cavity, secondary droplets fragmented from a centric jet, was parameterized with Froude and Weber numbers as well as relative densities of impacting and receiving liquids with the aim to develop a future model to describe local heat and moisture exchanges between atmosphere and ocean under rainfall.

1 0 0 0 OA 2020年小特集関連年表

- 出版者

- 日本ヴァージニア・ウルフ協会

- 雑誌

- ヴァージニア・ウルフ研究 (ISSN:02898314)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.126-128, 2020 (Released:2021-01-13)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 近代インドの歴史

- 著者

- ビパン・チャンドラ著 粟屋利江訳

- 出版者

- 山川出版社

- 巻号頁・発行日

- 2001

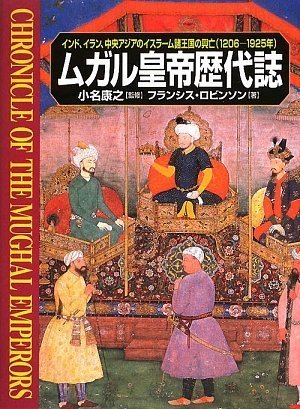

- 著者

- フランシス・ロビンソン著 月森左知訳

- 出版者

- 創元社

- 巻号頁・発行日

- 2009

1 0 0 0 OA シャルロッテ・リンクのミステリー小説 : 文化的テクストとして娯楽文学を読む

- 著者

- 横山 香

- 出版者

- 奈良大学

- 雑誌

- 奈良大学紀要 = Memoirs of the Nara University

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.17-33, 2023-02-28

本稿ではドイツのベストセラー作家シャルロッテ・リンク(Charlotte Link, 1963-)の5つのミステリー小説を取り上げ、女性の登場人物を中心に考察した。人間関係に悩み、孤独で内面に傷を抱えた彼女たちの、怒り、憎しみ、孤独、絶望といった負の感情を、リンクは徹底してリアルに描く。これらの負の感情は、孤独は恥であり、愛されることが幸福であるといった現代社会の価値観に彼女たちが束縛されているために生じるものである。もっともリンクは、そこから自らを解放しようとする姿も描くことを忘れない。こういった登場人物の心理や感情描写は、ミステリー小説の本筋からみれば「余分」であるが、まさにこの部分によって、読者を感情的にテクストに関わらせ、読者に力を与えることになっている。 本稿ではジェンダーの視点から、リンク作品を文化的なテクストとして読む試みをおこない、娯楽文学研究の方法のひとつの可能性を示した。