1 0 0 0 OA 水田の生物相に及ぼす初期一発型除草剤の影響

- 著者

- 昆野 安彦

- 出版者

- 日本環境毒性学会

- 雑誌

- 環境毒性学会誌 (ISSN:13440667)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.33-37, 2000-06-30 (Released:2014-04-01)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

Toxic chemicals released into the aquatic environment do not exist independently but coexist and they have complex and interactive effects on aquatic organisms. In some cases, it is considered that they have synergistic effects. Therefore it is very important to detect quickly and easily interactive effects of toxic chemicals in order to preserve the environment from chemical pollution. In this study, interactive effects among heavy metals and agricultural chemicals, Imidacloprid, were investigated using Daphnia magna. The data were analyzed by the method of Isobologram, where a traditional swimming inhibition test and a mobility analysis test proposed by the authors were used. The experimental results were as follows; the interactive effect of lead (Pb2+) vs. Cadmium (Cd2+) was synergistic, Cd2+ vs. Zinc (Zn2+) and Pb2+ vs. Zn2+ were antagonistic, Imidacoprid vs. Pb2+ was antagonistic and Imidacloprid vs. Zn2+ was additive. We could get a high correlation between a traditional swimming inhibition test and a new mobility inhibition test using D.magna.

近年、経済的・社会的不平等の拡大への政治的対応が求められている。しかし、政治への参加や政策による応答に格差があるとしたら、かえって不平等を助長するおそれがある。そこで本研究では、政治参加と政策応答という2つの点から政治的不平等の実態を捉え、さらに経済的・社会的不平等と関連付けながら政治的不平等の生成メカニズムを解明する。具体的には、1)大規模質問紙調査に基づく個人と団体の政治参加における不平等の把握、2)個人や団体の政策選好と実際の政策との照合による政策応答における不平等の把握、3)事例研究に基づく具体的な政策争点における参加と応答をつなぐプロセスの把握、という3つの調査研究に取り組む。

1 0 0 0 OA 上遠野富之助病中雑話

- 出版者

- 上遠野亮三

- 巻号頁・発行日

- 1928

1 0 0 0 OA イギリス英語の特徴

- 著者

- 百武 玉恵 浅田 壽男

- 出版者

- 九州ルーテル学院大学

- 雑誌

- 紀要visio : research reports = Visio (ISSN:13432133)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.171-182, 2018-02-15

- 著者

- 北山 環 KITAYAMA Tamaki

- 出版者

- 近畿大学教養・外国語教育センター

- 雑誌

- 近畿大学教養・外国語教育センター紀要. 外国語編 = Kinki university center for liberal arts and foreign language education journal. foreign language edition (ISSN:21856982)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.1-16, 2011-03-01

著者専攻: 社会言語学

1 0 0 0 OA 僧帽弁粘液腫様変性犬における椎体長に依存しない心サイズの評価法に関する検討

- 著者

- 才田 祐人 北野 寿 矢田 乃路子 矢田 新平

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.6, pp.e141-e148, 2023 (Released:2023-06-14)

- 参考文献数

- 39

胸部X線検査において椎体長により指標化された評価法が一般的に知られている.そこで本研究では,僧帽弁粘液腫様変性犬において左心房サイズを椎体長に依存しない方法により評価することの有用性について検討した.左心房サイズ(Left atrial size:LAS)は,臨床ステージとともに有意に上昇し,椎骨左心房径と同等に心臓超音波検査所見と強い相関性を示した.したがって,胸部X線検査におけるLASは,従来法と比較し測定がより簡便であり,体重1kg以上3kg未満,3kg以上5kg未満及び5kg以上10kg未満の個体においてカットオフ値をそれぞれ2.3,3.0及び3.3cmに設定することで,心臓超音波検査における左心房及び左心室拡張の目安になりうると考えられた.

1 0 0 0 OA ゴースト除去用アンテナの合成装置

- 著者

- 高橋 章 森藤 素良

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン (ISSN:18849644)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.10, pp.820-825, 1975 (Released:2011-03-14)

- 参考文献数

- 9

一般にテレビ共同受信や無線中継放送所で妨害波を除去するために, 受信アンテナを2基以上スタックして合成する方法が採用されている.われわれはこのようなアンテナの合成に対して各種の振幅調整器 (増幅器+減衰器), 移相器および合成器で構成した種々の振幅位相調整器を試作した.この振幅位相調整器の試験の結果, 妨害波を簡単に除去できた.この装置は短時間でスタックアンテナを最良な合成状態にできるので, 工事費の節減が可能である.

1 0 0 0 OA 視能訓練士が知っておくべき眼鏡の知識

- 著者

- 三井 義秋

- 出版者

- JAPANESE ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS

- 雑誌

- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.5-14, 2007-10-31 (Released:2009-10-29)

1 0 0 0 OA 江戸時代初期における私札の発展 : 伊勢国射和地方で発行された富山札を中心として

- 著者

- 鹿野 嘉昭 Yoshiaki Shikano

- 出版者

- 同志社大学経済学会

- 雑誌

- 經濟學論叢 = Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) (ISSN:03873021)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.231-267, 2001-03-20

新型PC-software(EPC-2000)導入人工口腔装置(AMS:新名称Oral Biofilm Reactor:OBR)の開発を行い、人工biofilmを形成する事に成功した。う蝕原因菌や栄養源を、速度を制御しながら滴下する事により、口腔内に類似した環境を作る事が可能となった。初期う蝕・二次う蝕の発生メカニズムの解明:牛歯・ヒト抜去歯切片をOBRにて人工biofilmを形成し、肉眼所見にてWhite Spot Enamel Lesionを確認した。その後定量的光誘導蛍光装置(QLF)及び走査型電子顕微鏡(SEM)により、表層下脱灰が認められた。さらに分散形X線分析装置(EDS)を用いて元素分析を行い、無機質のピークの減少も確認できた。また、牛歯前歯・ヒト抜去歯に形成した窩洞内にコンポジットレジンを充填した試料を使用し、複数う蝕原因菌を用いて人工biofilmを形成し、二次う蝕を形成した。その後蛍光顕微鏡、SEM、Micro-CT等を用いて観察及び分析を行い境界部の脱灰processの一端が明らかになった。上記方法により、人工初期う蝕・二次う蝕モデルの確立及びその発生メカニズムの解明に成功した。う触・二次う蝕予防を考慮した歯科材料の検討:歯科におけるSelf-surface-cleaningの実現に向け、新規フッ素樹脂化合物(テフロン)応用修復材料及びフッ素オリゴマー含有コーティング材等を使用し、材料学的・細菌学的に研究を行った。その結果、表面性状の影響を加味した第二世代への移行を遂げた。新しいう蝕予防法の検討:Biofilmの主要構成要素であるglucanに焦点を置き、常在菌叢を破壊しないglucan溶解法を検討した。その結果、アルカリ電解水がglucan溶解に有効な事を見出した。また、RT-PCR及び二次元電気泳動等を用い、菌体定量及び菌表層タンパクに変化が認められ、glucan溶解メカニズム解明の一歩と成り得た。さらに上記二次う蝕モデルを用いて、様々な予防法の開発を行っている。

1 0 0 0 神皇紀 : 富士古文書資料

- 著者

- 原田 裕典 真鍋 陸太郎 小泉 秀樹 大方 潤一郎

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.79, pp.99-104, 2012 (Released:2017-06-29)

- 参考文献数

- 3

Nowadays neighboring shopping districts in residential area distant from railway stations are in hard condition because of the motorization and the changing of the lifestyle. However, in the aged society these neighboring shopping districts may play impotant roles such as the place for not only shopping but also gathering and communicating. The purpose of this study is to clarify the significance of these neighboring shopping districts and the problems with the sustainability of them. The results are as follows; 1) Most of these neighboring shopping districts are in decline and do not have enough shops of perishable foods. 2) Whether declining or not, some people come to enjoy the shopping and communication with the shopkeeper. 3)The existence of a leader affects on the effectiveness of the projects in these neighboring shopping districts.

1 0 0 0 OA 日本ニ於ケル「ペスト」 ペスト

- 著者

- 北里 柴三郎

- 出版者

- 日本細菌学会

- 雑誌

- 細菌學雜誌 (ISSN:18836925)

- 巻号頁・発行日

- vol.1910, no.172, pp.65-70, 1910-02-10 (Released:2009-07-09)

1 0 0 0 OA 脊髄くも膜下麻酔 —高比重ブピバカイン+モルヒネ

- 著者

- 木内 恵子 中川 美里 香河 清和 松浪 薫 清水 智明

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.5, pp.576-582, 2006 (Released:2006-10-25)

- 参考文献数

- 13

著者の所属する施設では予定帝王切開術の96%を脊髄くも膜下麻酔で行っている.0.5%高比重ブピバカイン2.5mLにモルヒネ0.1mgを添加して使用している. ブピバカインはテトラカインと比較して術中鎮痛補助薬の使用が少なく優れた鎮痛効果を示す. またモルヒネを添加することにより術中術後の鎮痛作用を増強させる. 脊髄くも膜下麻酔は手技が容易かつ効果が確実で運動神経遮断効果が高く, 3種類の区域麻酔法のなかで, 効果発現が最も早い麻酔法である. 欠点としては, 低血圧の頻度が他の区域麻酔法に比べて多いことがあげられる.

1 0 0 0 OA 深海潜水調査船に関する考察 -次世代深海潜水調査船の概念設計を中心にして-

- 著者

- 大野 檀 脇田 典英 広川 潔

- 出版者

- 海洋理工学会

- 雑誌

- 海洋理工学会誌 (ISSN:13412752)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.55-65, 2008 (Released:2019-02-16)

Scientific research in the deep ocean is a recent branch of wide-ranging marine research. The requirements of deep ocean scientific research have led to increasingly larger areas to be investigated while the mesh of investigations has become finer and finer, and deeper and deeper. In the deep seas the scientist ventures into an unlimited treasure house of knowledge: it is truly a voyage into the unknown. It has been almost twenty years since ”Shinkai6500” was launched in 1989. and the vehicle providing the world's greatest depth capability for a manned submersible, and also the vehicle has been providing for scientists a means to enable safely access and directly observe the deep ocean at a time when it was difficult for a man to venture to the deep seafloor. However, the time has come to consider a future deep submergence research vehicle as a succeeding vehicle for ”Shinkai6500”. This paper covers the result of study on the conceptual designs of two types of manned deep submergence research vehicles: 11000m submergence vehicle (full depth) and 6500m submergence vehicle (two spheres). On the other hand, during this same time period of twenty years, remotely operated vehicles and autonomous unmanned vehicles were developed worldwide and became available with advanced controlling and sensing technologies. Today, a lot of investigations and operations in the deep sea are utilizing these unmanned systems. Nevertheless, it is still very important that humans work in situ to directly observe and act. This man's capability generating innovative knowledge and hypotheses will be necessary at any time and in any period. Even if unmanned technologies are advanced in the field of natural science, the necessity of field work with man's presence will not be diminished. Consequently, future capable manned submergence vehicles that are responsive to the needs of scientific research in the deep ocean must be used in collaboration with various kinds of unmanned vehicles. This study was carried out by the ”ad hoc Committee” organized in the Japan Deep Sea Technology Association with additional current status regarding ”Shinkai6500”.

1 0 0 0 OA 炭素繊維を用いた構造物の耐震補強

- 著者

- 服部 明生

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維機械学会

- 雑誌

- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.11, pp.P605-P610, 1998-11-25 (Released:2010-02-12)

- 参考文献数

- 9

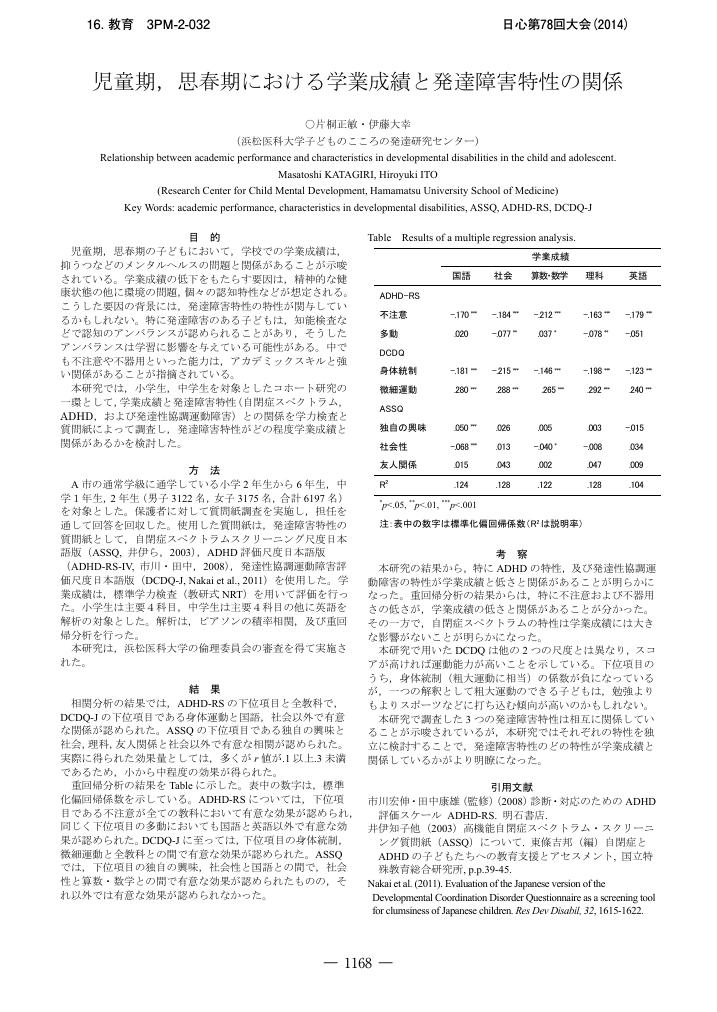

1 0 0 0 OA 児童期,思春期における学業成績と発達障害特性の関係

- 著者

- 片桐 正敏 伊藤 大幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第78回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3PM-2-032, 2014-09-10 (Released:2021-03-30)

1 0 0 0 OA 塩酸メトホルミンにより間質性肺炎を来した2型糖尿病の1例

- 著者

- 木島 弘道 坂井 恵子 増田 創 加藤 雅彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.8, pp.665-668, 2006 (Released:2009-01-19)

- 参考文献数

- 3

症例は69歳女性.2型糖尿病,橋本病,高血圧症の治療を受けていたが,失神・脱力発作を繰り返すようになり当科に入院となった.失神発作の原因は冠血管造影にて右冠動脈起始部の完全閉塞がみられたことから,房室ブロックあるいは洞停止によるものと考えられた.入院前に使用していたグリベンクラミド,ボグリボースに代えて,塩酸メトホルミン(メデット®,以下Met)ならびに混合型インスリンを併用し血糖コントロールを改善したうえでペースメーカー植込み術を行った.しかし,この前後から乾性咳,微熱,呼吸困難感を自覚.画像検査で間質性肺炎と大量の胸水貯留が認められた.Metの中止とプレドニゾロン投与で改善がみられたが,Met再投与で微熱と息切れの再燃がみられた.Netによる薬剤リンパ球刺激試験の結果も陽性であり,同剤の投与による薬剤誘起性間質性肺炎と考えられた.

1 0 0 0 OA 帝国議会議員の構成と変化 (4)

- 著者

- 青木 康容 Yasuhiro Aoki

- 出版者

- 同志社大学人文学会

- 雑誌

- 評論・社会科学 = Hyoron Shakaikagaku (Social Science Review) (ISSN:02862840)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.69-87, 1996-09-20

1 0 0 0 医療用電磁波場の細胞増殖ならびに遺伝子発現への影響

各種磁場(0.2T均一定常磁場、0.45Tの不均一定常磁場、0.2Tの変動磁場)の細胞への影響を細胞増殖、細胞致死、熱ショック蛋白質および癌遺伝子発現を指標に明らかにした。0.2Tの均一定常磁場を培養器内で1ー8日間HeLaS3細胞(ヒト子宮癌)に負荷しても細胞増殖に影響を与えなかった。放射線(6Gy)あるいは温熱(45C,15min)の併用処置についても変化を認めなかった。0.2Tの変動磁場、0.45Tの不均一定常磁場を室内で1、2時間SCCVII細胞(マウス扁平上皮癌)、HeLaS3細胞に負荷しても細胞増殖、細胞致死いずれも影響を認めなかった。放射線あるいは温熱の併用についても変化を認めなかった。0.2Tの均一定常磁場のHeLaS3細胞での癌遺伝子(Nーras,mycおよびfosを検討)への影響をNorthern blotting法で評価した。無処置対照においては、fosmRNAの産生はほとんど認められなかった。2、8時間の磁場負荷では認められなかった。fosmRNAの産性が、4時間の磁場負荷で軽度認められた。既に報告されているようにfosはTPA、温熱処置にて発現したが、それらの発現に磁場は影響を与えなかった。NーrasおよびmycのmRNA発現に磁場は関与しなかった。ヒト大腸癌由来COLO細胞を対象に0.2T均一定常磁場の熱ショック蛋白質発現への影響をSDSーPAGEで検討したが、6、24時間磁場を負荷しても熱ショック蛋白質の発現を認めなかった。以上、0.2Tの均一定常磁場にてfosmRNAの産性が軽度認められることが本研究で明らかにされた。磁場と癌遺伝子発現の関係についての報告は皆無に等しく今後の研究が望まれる。