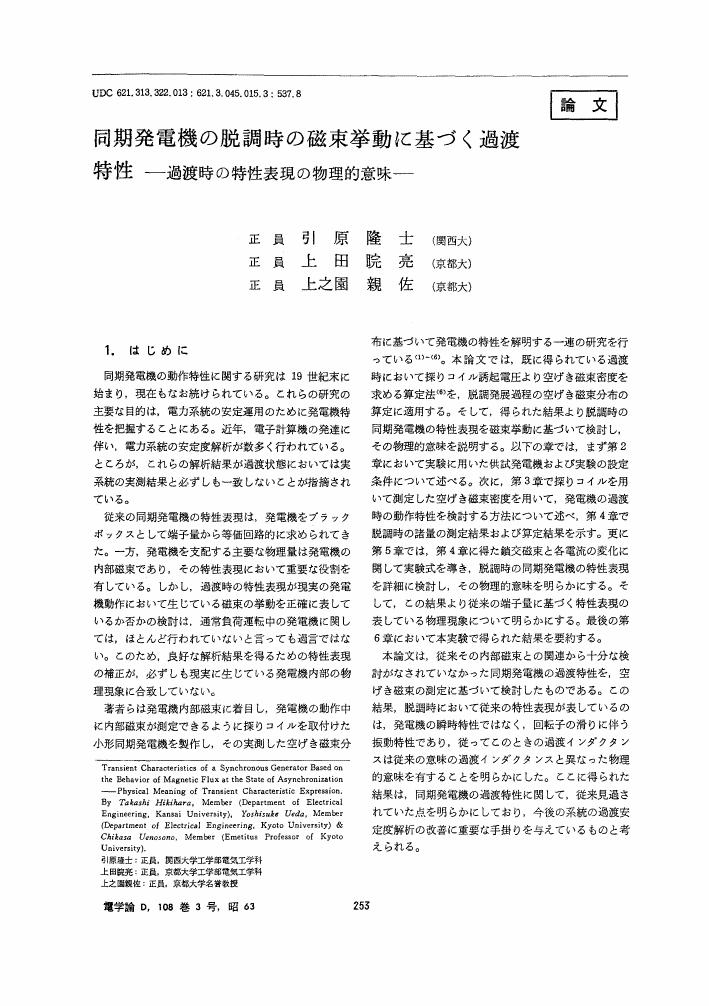

1 0 0 0 OA 同期発電機の脱調時の磁束挙動に基づく過渡特性

- 著者

- 引原 隆士 上田 〓亮 上之園 親佐

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.3, pp.253-260, 1988-03-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 『中原音韻』の成書過程

- 著者

- 遠藤 光暁

- 出版者

- 東洋文庫

- 雑誌

- 東洋学報 = The Toyo Gakuho (ISSN:03869067)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.3・4, pp.01-025, 1995-03

The close examination of the Zhongzhou Yuefu Yinyun Leibian 中州楽府音韻類編 (ZYYL), one version of the Zhongyuan Yinyun (ZYYY), reveals that the ZYYL had been originally compiled according to the Guangyun 広韻 and then the ZYYY was revised and enlarged on this basis. The phonological properties of the ZYYY are slightly different from those of the ZYYL, hence the authors of these two editions can not be the same person (i.e. Zhou Deqing 周徳清).

- 著者

- 本図 愛実

- 出版者

- 宮城教育大学教職大学院

- 雑誌

- 宮城教育大学教職大学院紀要 = Bulletin of Miyagi University of Education Graduate School for Teacher Training (ISSN:24354457)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.29-41, 2023-03-31

本稿は、戦前-戦後の「連続-非連続」を視点としつつ、師範学校附属小学校の機能について、「経験交流と触発の拠点」と捉え、戦後の制度が「非連続」となるなかにあっても、「連続」する規範の形成に関わっていることを明らかにしようとしている。そのため、宮城県師範学校を卒業し、同附属小学校に勤務した経験をもつ及川平治をめぐるソーシャル・キャピタルについて検討している。ロバート・パットナムの定義に依拠するなら、ソーシャル・キャピタルとは、「個人間のつながり、すなわち社会的ネットワーク、およびそこから生じる互酬性と信頼性の規範」である。それらは、外部性を有しコミュニティに影響を及ぼすため、私財でもあるが公共財でもあるとされる。大正新教育を牽引した及川の動的教育論の原点には、附属小学校における単級学級での経験がある。最晩年の活動には1936(昭和11)年からの仙台市教育主事兼視学および仙台市教育研究所所長としての取組があった。それらとその間の及川の就職や動的教育論の普及は、宮城県師範学校附属小学校を媒介とする外部性を有する社会的ネットワークがあり、それは「この子ども」、「すべての子供等の為に」という規範を包含している。この規範は、戦後の教師たちにも継承されていった。

1 0 0 0 OA Relationship between hip and foot kinematics with the center of pressure during crossover cutting

- 著者

- Yudai KIKUCHI Wataru ITO Tomoya TAKABAYASHI Takanori KIKUMOTO Takahiro WATANABE Anthony Alexis Santos LAIGO Masayoshi KUBO

- 出版者

- Japanese Society of Biomechanics

- 雑誌

- バイオメカニクス研究 (ISSN:13431706)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.1-8, 2023 (Released:2023-04-21)

- 参考文献数

- 30

The purpose of this study was to examine the correlation between the passive and dynamic range of hip internal rotation (HIR), one of the risk factors for Jones fracture, foot progression angle (FPA), and lateral deviation of the center of pressure (COP), which is loading index on the fifth metatarsal bone. This crossover study included 12 men with soccer experience. The passive range of HIR (HIR-p) was measured in the prone position. The motion task was crossover cutting in the 45-degree direction and was measured using the 3D motion analysis system and force plate. HIR angle in motion (HIR-m), FPA at initial contact, and the percentage of lateral deviation of the COP within the foot (%LCOP) were calculated from each trajectory. No significant correlation was found between HIR-p and each parameter. %LCOP deviated laterally as peak HIR-m was greater (r = 0.72, p = 0.008). And the greater the FPA, the lower the peak HIR-m (r = -0.83, p = 0.0007). HIR-p may not a factor that increases the mechanical load on the fifth metatarsal bone. Furthermore, increasing the FPA in crossover cutting may alter hip kinematics and result in reduced mechanical loading on the fifth metatarsal bone.

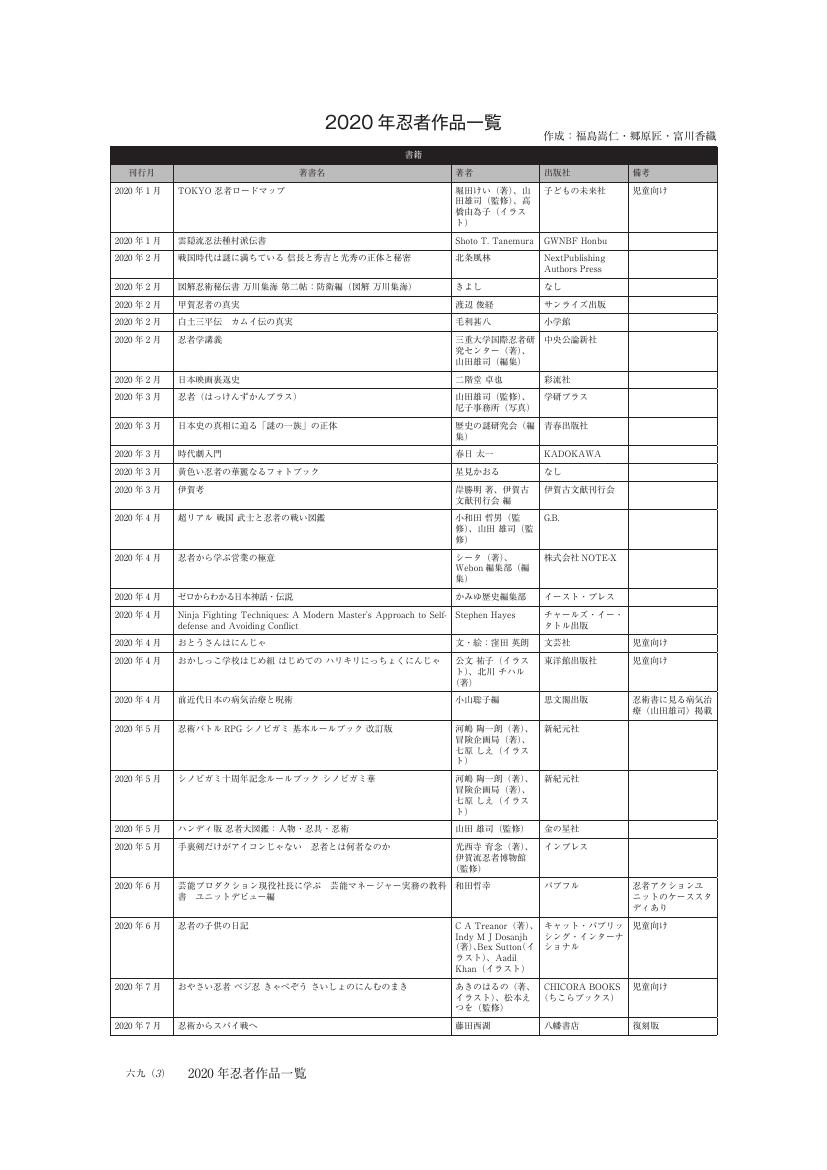

1 0 0 0 OA 2020年忍者作品一覧

放射線照射精子受精でうまれたF1マウスでは、初期胚・胎児発生期において母親由来の遺伝子における組換え突然変異頻度が上昇していることが、超可変ミニサテライト配列と網膜色素上皮細胞におけるpink-eyed unstable遺伝子の復帰突然変異の解析により明らかになった。これは精子が持ち込んだDNA損傷がゲノム不安定性を誘導し、2次的に突然変異頻度が上昇したためと考えられる。この機構を明らかにするため、照射精子受精卵について解析したところ、まず受精卵においては照射された精子がもちこむDNA損傷によって雌性前核に微小注入したp53依存性転写レポーター遺伝子が活性化されることが明らかになった。この細胞質を介してみられるp53依存性のゲノムクロストークの生物学的な機能を解析したところ、これまで知られていなかったp53依存性のSチェックポイントの存在が明らかになった。マウスの初代培養繊維芽細胞を用いた解析から、このp53依存性SチェックポイントはATM依存的損傷シグナル伝達のもとに、DNA複製フォークの進行を遅くさせる機能を果たすことが示された。このSチェックポイントにはp53のDNA結合ドメインが必要で、転写には非依存的であった。初代培養細胞では、複製フォーク進行速度の遅延に呼応して、姉妹染色分体交換の頻度が上昇し、p53は損傷依存的にDNAの相同組換え頻度を上昇させることが明らかになった。従来p53は相同組換え頻度を抑制するといわれてきたが、今回の結果はそれとまったく相反する結果である。これには、これまでの研究が細胞株に相同組換えの検出用レポーター遺伝子で行っていたためと考えられる。姉妹染色分体交換は間違いの少ない相同組換えであるので、これがp53により高められるのはまことに合目的性に富んでいる。すなわちこれまで我々が明らかにしてきた照射精子受精F1マウスにおいてみられる母親由来のミニサテライト配列とpink-eyed unstable alleleの非標的組換え突然変異は、p53が損傷存在下で複製フォーク伸長抑制を行い、これが姉妹染色分体間の組換え頻度を上昇させるためであると推測される。

1 0 0 0 OA 地中海移民・難民対策をめぐるイタリア・EU間の論争

- 著者

- 八十田 博人

- 出版者

- 日本EU学会

- 雑誌

- 日本EU学会年報 (ISSN:18843123)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.37, pp.69-91, 2017-05-25 (Released:2019-05-25)

Italy has not had a coherent migration policy for long period because of a series of unstable coalition governments and high political cost of reforms against public views on migrants. Its immigration law and citizenship law have been one of the most severest ones in Europe. These factors has caused many diffculties on resucue activities and integration of migrants. Recent massive flow of sea arrivals from the Mediterranean has set Italy and the EU in dispute on migration controls. Confronted by many incidents offshore of Lampedusa, Italian political leaders had felt to be isolated by the EU, without appropriate cooperation. Among them, most active were local goverments’ chiefs of Sicily Region and of Lampedusa who claimed directly to the European Parliament for help to aid offshore rescues and asked Italian government to amend the problematic Bossi-Fini immigration law of 1998. Political leaders of the Left criticized the EU and campaigned for amendment of Bossi-Fini law. From the viewpoint of the EU and other member states, however, Italy seemed to have lacked of well defined immigration laws and systems. The severe incident of migrant ship of October 3, 2013, made Italian government proceed its independent rescue operations called Mare Nostrum, however, it was replaced in a year by the EU’s operation Triton led by the FRONTEX. Nevertheless, even with the rise of public opinion on this occasion, the Italian government and parliament have not fulfilled to abolish the Bossi-Fini law. Although Prime Minister Renzi succeeded to “europeanize” immigrantion problems by virtue of massive migrant flow in the Balkans in 2015, migrant replecement from Italy has been done in a very slow pace. To breakthrough present difficulties, Italy should have a coherent immigration policy with a good balance between human rights and security so that it could be respected by other member states of the EU.

- 著者

- Wenqi DENG Jun-ichiro JO Hidetoshi MORIKUNI Satoshi SASAYAMA Yoshiya HASHIMOTO Naoyuki MATSUMOTO Yoshitomo HONDA

- 出版者

- The Japanese Society for Dental Materials and Devices

- 雑誌

- Dental Materials Journal (ISSN:02874547)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.351-359, 2023-05-25 (Released:2023-05-30)

- 参考文献数

- 52

Senescence-associated secretory phenotype (SASPs) secreted from senescent cells often cause the deleterious damages to the surrounding tissues. Although dedifferentiated fat (DFAT) cells prepared are considered a promising cell source for regenerative therapies, SASPs from DFAT cells undergoing long-term cell culture, which latently induce replicative senescence, have barely been explored. The present study was designed to investigate senescent behaviors in rat-derived DFAT cells at high passage numbers and to analyze the possible types of SASPs. Our data show that DFAT cells undergo senescence during replicative passaging, as determined by multiple senescent hallmarks including morphological changes in cell shape and nucleus. Moreover, RT2 PCR array analysis indicated that senescent DFAT cells expressed higher levels of 16 inflammatory cytokines (Ccl11, Ccl12, Ccl21, Ccl5, Csf2, Cxcl1, Cxcl12, Ifna2, IL11, IL12a, IL13, IL1a, IL1rn, IL6, Mif, and Tnf) associated with SASPs than non-senescent cells. This study implicates that rat DFAT cells undergo cellular senescence after long-term cell culture; cautious consideration should be paid to treat SASP secretion when senescent DFAT cells are used in regenerative medicine.

- 著者

- 刑事判例研究会 坂下 陽輔

- 出版者

- 立命館大学法学会

- 雑誌

- 立命館法学 = 立命館法学 (ISSN:04831330)

- 巻号頁・発行日

- vol.359, pp.313-328, 2015

1 0 0 0 OA 能界展望(平成十五年・十六年)

- 著者

- 西野 春雄

- 出版者

- 法政大学能楽研究所

- 雑誌

- 能楽研究 : 能楽研究所紀要 = Nogaku kenkyu : Journal of the Institute of Nogaku Studies (ISSN:03899616)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.163-181, 2006-06-30

1 0 0 0 OA 深層学習を用いた主旋律に基づく和音生成

- 著者

- 山﨑 健一 坂 知樹 鎌田 洋

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.1, pp.135-140, 2023 (Released:2023-01-01)

- 参考文献数

- 10

近年デスクトップミュージックが普及してきたが,音楽未経験者にとって作曲は未だ難しく自動音楽生成による支援が重要となる.自動音楽生成の問題の一つとして和音生成が挙げられる.和音は音楽の三大要素の一つで,楽曲の印象や雰囲気を決定する重要な役割であるためさまざまな和音生成手法が提案されてきた.しかし従来手法で生成される和音は表現の幅が狭く単調であった.そこで本研究では,画像生成技術を用いてメロディから「単調ではない和音を自動で生成」する手法を提案する.まず,MIDIをメロディ画像と和音画像に変換する.それらをデータセットとし,pix2pixでメロディ画像と和音画像の関係性を学習させる.学習済みモデルに未知のメロディ画像を入力し,和音画像を生成する.その結果,メロディ画像に対応した単調ではない和音画像の生成に成功した.また,提案手法は類似モデルと比べて主旋律に基づく和音生成ができることが示唆された.

1 0 0 0 OA 光の粒子性と波動性I

- 著者

- 霜田 光一

- 出版者

- The Laser Society of Japan

- 雑誌

- レーザー研究 (ISSN:03870200)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.320-323, 1997-04-15 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 3

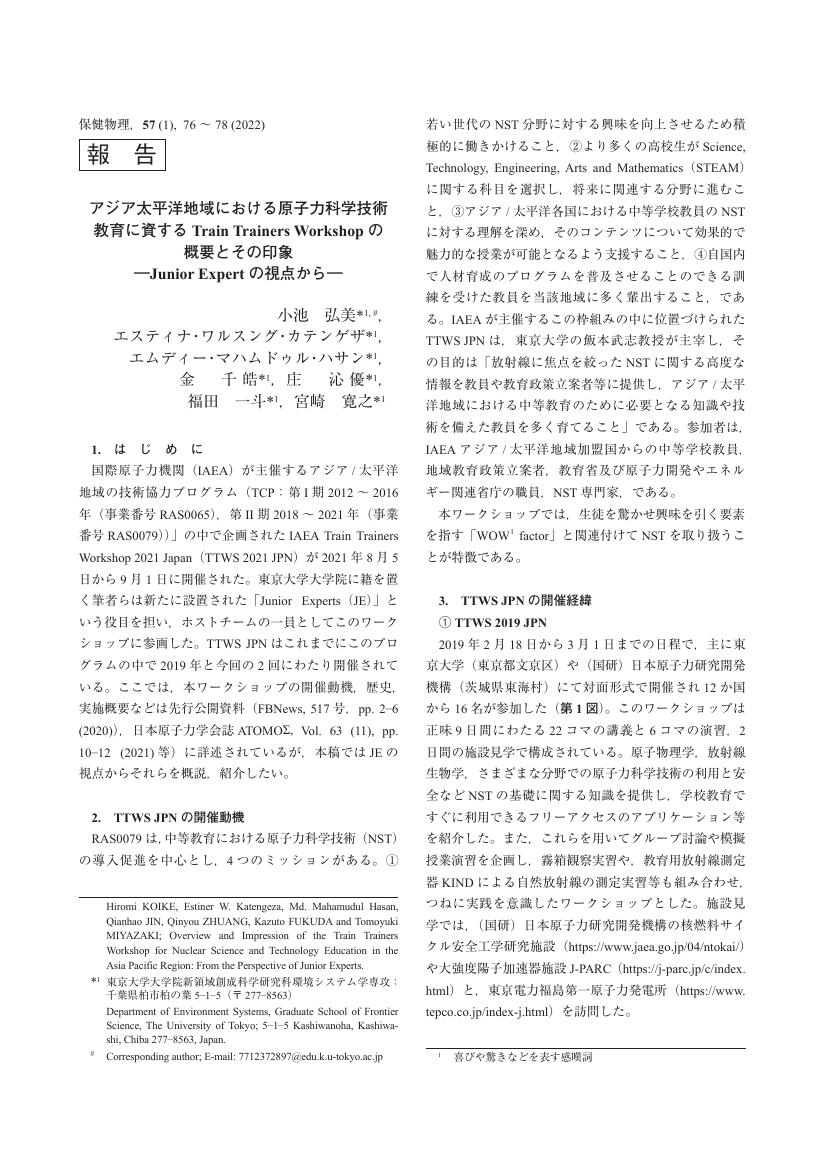

- 著者

- 小池 弘美 エスティナ・ワルスング・ カテンゲザ エムディー・マハムドゥル・ ハサン 金 千皓 庄 沁優 福田 一斗 宮崎 寛之

- 出版者

- 日本保健物理学会

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.76-78, 2022-03-31 (Released:2022-05-26)

1 0 0 0 OA 放射線防護分野を元気にするために

- 著者

- 神田 玲子

- 出版者

- 日本保健物理学会

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.3-4, 2022-03-31 (Released:2022-05-26)

1 0 0 0 OA 保健物理分野の2021年度博士論文・修士論文・卒業論文一覧

- 著者

- 大学等教員協議会 ・編集委員会

- 出版者

- 日本保健物理学会

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.117-123, 2022-09-02 (Released:2022-10-19)

1 0 0 0 OA 能界展望(昭和63年~平成4年)

- 著者

- 西野 春雄

- 出版者

- 野上記念法政大学能楽研究所

- 雑誌

- 能楽研究 : 能楽研究所紀要 = Nogaku kenkyu : Journal of the Institute of Nogaku Studies (ISSN:03899616)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.173-190, 1994-03-30

ここ数年、能楽界は催しの数も格段に増え、全国各地での薪能も頂点に達した感があった。各地の薪能の開催日・演者や番組・その他の内容について『観世』編集部が一冊にまとた『今年の薪能』が出版される程であるが、近年はバブルが弾けたためか、地方公共団体主催による薪能・野外能は、ひところよりは減少してきており、催会過密の解消にはむしろ歓迎すべき現象かもしれない。薪能ばかりが能の普及や観客層拡大の手段ではないはずで、これまでの成果を踏まえつつ、さらに工夫してもらいたいと思う。また近年の特筆すべき動きとして、横浜・名古屋・大津など地方都市に続々と能楽堂の建設が進んでいることである。国立能楽堂をはじめ各地の既存の能楽堂の長所を積極的に取り入れながら、その地域の特色や立地条件を生かした能楽堂の建設に期待したい。そして、ハードの面もさることながら、ソフトの面での清新な発想を望みたい。多目的がいつのまにか無目的になった例もあるから、慎重に進めてもらいたい。ところで、以前も本欄で取り上げたことがあるが、年間を通じての各流各派の常の会はいうまでもないが、昭和62年から始まった国立能楽堂の研究公演(武文・舞車・当願暮頭)をはじめ、梅若六郎・大槻文蔵などによる活発な廃絶曲の復曲活動や、古演出の復活上演などが、近年積極的に行われている。本研究所でも創立40周年を記念し「鐘巻」を復曲した(彙報参照)。一方、心臓移植の問題を取り上げた多田富雄作「無明の井」、W・B・イエーツ原作・高橋睦郎作「鷹井」などの新作能も盛んで、話題を呼んだ。今後とも、能の精神や技法に基づきつつも、類型にこだわることなく、誤り訛誤を正し、古典に新たな生命を吹き込んでもらいたい。現代と相渉る創作活動は、能が現代の演劇の一翼を担う芸術であるかぎり、将来も積極的に続けられるであろうし、そうあってほしい。ところで、国際化の波はあちこちに現れているが、国立能楽堂主催の外国人のための能楽鑑賞会もそのひとつであろう。年一回の公演ながら、着実な動きを見せつつある。概要を記した英語・中国語・ドイツ語・フランス語・朝鮮語・スペイン語によるパンフレットも有難く、演能に先立ちリチャード・エマート氏による英語の解説もある。さらに有料ながら、モニカ・ベーテ氏とリチャード・エマート氏、及びロイヤル・タィラー氏による戯曲構造に留意し対訳その他にいろいろと工夫が施された解説書も有益で(これまで「松風」「藤戸」「三井寺」の三冊を刊行)、これからも末長く継続してほしい。とくに技法面にも言及した解説書は、類書もあまりなく、これまでの英訳書の水準を抜いており、年一冊づつでも刊行されれば、将来の良き資料となるだろう。あまり知られていないが、国立能楽堂ならではの仕事である。このように能楽界は未曾有の盛況を呈しているが、一方で、シテ方・ワキ方・狂言方・囃子方ともに、それぞれかけがえのない人物を失った。明治の気骨を示した近藤乾三氏・柿本豊次氏をはじめ、激動の時代を支えて来られた方々を見送らねばならなかった。詳しくは物故者の欄を見ていただきたいが、能楽界も新旧交代が進んでいる。しかし、それ以上に、現今の催し物の増大と超多忙な状況が寿命を縮める一要因となっている点も否めない。特に福岡で「砧」を演じ終えてのち数時間後に亡くなられた観世左近氏の急逝は、氏が六十代の働き盛りであっただけに、哀惜の念をいっそう強くする。ところで、昭和五十九年度から始まった国立能楽堂による能楽(三役)研修事業も第一期(一期三年)・二期・三期と進み、第一期生・二期生はすでに舞台に出ている。選考試験に合格し、研修を受けても、途中で辞めていく生徒が出て来るのはやむを得ないとしても、指導に当たった先生方の努力の割りには、歩留まり率がいいとはいえない実情は、早急に検討すべき問題であろう。これまでの成果を踏まえつつ、研修制度の見直しと、遠い将来をも視野に入れた方策を根本的に考える時期に来ていると思う。以下、近年盛んな国際交流を象徴するかのように十年ぶりに開かれた能をめぐる国際シンポジウムの話題、栄誉・受賞、日本能楽会の増員と日本能楽会・能楽協会関係の記事、物故者などの記録を中心に記述する。

- 著者

- 永井 裕太 木多 道宏 下田 元毅 吉崎 真人 小島 見和

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.797, pp.1208-1219, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1 1

This study sought to comprehend the area’s context of Senri New-Town by analyzing the relationship between the physical and socio-cultural environment before and after development. Before the development of the New-town, the irrigation system was determined by landform, location of ponds and field watering area. This irrigation system was categorized into three types according to the hierarchy of ponds, primarily maintained by residents. Following the new-town development, the old significant irrigation system disappeared. The study proffers the necessity of Senri Town’s spatial reorganization by connecting it with the agricultural resources of the old village.

1 0 0 0 OA Advantage and Possibility of Application-domain Specific Instruction-set Processor (ASIP)

- 著者

- Masaharu Imai Yoshinori Takeuchi Keishi Sakanushi Nagisa Ishiura

- 出版者

- Information Processing Society of Japan

- 雑誌

- IPSJ Transactions on System and LSI Design Methodology (ISSN:18826687)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.161-178, 2010 (Released:2010-08-16)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 3 6

This paper introduces the concept and technology of Application-domain Specific Instruction-set Processor (ASIP). First, VLSI design trend over the decades is overviewed and processors are shown to be expected one of the main components in the System Level Design. Then, the advantage of ASIP over General Purpose Processor (GPP) and Application Specific Integrated Circuit (ASIC) is illustrated. Next, processor hardware description synthesis technology, application program development tool set generation technology, and processor architecture optimization technology are outlined. Then, as an ASIP development environment example, ASIP Meister is explained. Next, an application of ASIP to medical and healthcare is introduced. Finally, the possibility of ASIP as an important component of Multi Processor SoC (MPSoC) is discussed.

1 0 0 0 竹田ゆかり写真集 : Moon grow

1 0 0 0 OA 建物におよぼす風雨の作用と関連する不具合

- 著者

- 石川 廣三

- 出版者

- 一般社団法人 日本風工学会

- 雑誌

- 日本風工学会誌 (ISSN:09121935)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.227-236, 2017-07-31 (Released:2018-03-21)

- 参考文献数

- 12