1 0 0 0 1500語で通じる非ネイティブ英語グロービッシュ入門

- 著者

- グローバル人材開発著

- 出版者

- 中経出版

- 巻号頁・発行日

- 2011

アナログ-ディジタル(A/D)変換における標本化および量子化の操作を光領域で行なう方法として、ファイバの非線形光学効果を用いる方法についての原理確認実験を行なった。本年度は、ファイバ中の四光波混合(FWM)による標本化操作とソリトン現象を用いた量子化操作の連続実験(実験I)を行なうとともに、周波数の異なるパルスとの衝突によって、高次ソリトンを複数個のソリトンに分裂させる実験(実験II)を行なった。まず、実験Iでは、中心波長1556.5nm,パルス幅6ps,繰り返し周波数25MHzの光パルス列と中心波長1561nmの連続光を全長261mの分散シフトファイバ(DSF)に入射させ、発生したFWM光を帯域幅1nmの光フィルタによって切り出し、さらに全長1036mの非零分散シフトファイバ(NZ-DSF)に入射させた。連続光のDSFへの平均人射電力を変化させ、ファイバ出射端で自己相関波形を観測した。ソリトン次数(含まれるソリトンの数)に特徴的な自己相関波形が観測されたことから、標本化されたパルスの振幅に応じた個数のソリトンが発生していることを確認した。次に、実験IIでは、パルス幅2.7ps,中心波長1554nmの2次ソリトンと、パルス幅2.6ps,中心波長1550nmの基本ソリトンを、全長10049mのNZ-DSF入射端で衝突させ、出射端でその自己相関波形を観測した。3つのピークを持つ自己相関波形が観測されたことから、2次ソリトンが18ps離れた2つのソリトンに分裂したことを確認した。この操作によって、高次ソリトンに含まれるソリトンの個数を数えることができる。以上、2つの実験結果から、連続的に変化するアナログ信号の振幅を離散的なソリトンの個数に変換することによる光領域での量子化操作は原理的に可能であることを示した。

1 0 0 0 OA S状結腸捻転症を繰り返した内臓逆位症の1例

- 著者

- 田原 海 栗原 直人 松田 英士 佐々木 康裕 木村 裕子 大野 昌利 筒井 りな 松浦 芳文 飯田 修平

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部

- 雑誌

- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.1, pp.138-139, 2017-06-09 (Released:2017-07-19)

- 参考文献数

- 4

An 81-year-old man who had been diagnosed as having situs inversus totalis and had suffered from repeated episodes of sigmoid volvulus was admitted with a history of right upper quadrant abdominal pain. Physical examination showed no evidence of peritoneal irritation. A plain radiograph of the abdomen showed a markedly dilated sigmoid colon with an inverted U-shaped appearance. Abdominal CT showed situs inversus totalis, no free air, no ascites, and a whorled appearance of the sigmoid mesentery, with dilated bowel loops. Based on these findings, the patient was diagnosed as having recurrence of sigmoid volvulus. Colonoscopy performed for repositioning showed converging mucosa signifying the distal point of the torsional obstruction, and a dilated section of the bowel with gas and feces proximal to the obstruction in the sigmoid colon. After endoscopic decompression, colonoscopy showed no evidence of mucosal ischemia. We treated this case successfully as we would have a case of sigmoid volvulus without situs inversus.

- 著者

- 高橋 佳典

- 出版者

- 一般社団法人 国際P2M学会

- 雑誌

- 国際P2M学会研究発表大会予稿集 2014 春季 (ISSN:24320382)

- 巻号頁・発行日

- pp.238-251, 2014-04-19 (Released:2017-06-06)

日本におけるPFIは1997年に公共施設の整備に導入されてから数多く実施されてきた。より積極的なPFIの活用を計るために、近年、PFI法の改正が行われ、対象施設の拡大やコンセッション方式の導入、PFI事業にかかる投資マーケットの整備を目的として(株)民間資金等活用事業推進機構の設立が行われた。PFIの制度が整えられつつある日本において、PFIによる利点を十分活用して公共施設の整備をして行くために、PFI事業におけるステークホルダーの関係性等について整理し、そのリスク転移の構造について考察する。そして、PFI事業の状況を見ながらPFIにおける事業実施の流れの特徴を整理することで、PFIの見える化をともなったマネジメントについて考察する。

1 0 0 0 OA C4留分の二量化によるイソオクテン製造プロセスの開発

- 著者

- 齋藤 直哉 木村 信啓 濱松 辰雄

- 出版者

- 公益社団法人 石油学会

- 雑誌

- 石油学会 年会・秋季大会講演要旨集 創立50周年記念国際シンポジウム/第38回石油・石油化学討論会

- 巻号頁・発行日

- pp.9, 2008 (Released:2009-01-05)

当社ではC4留分を二量化してイソオクテンを製造するプロセスを開発し、商業生産を開始している。本プロセスで用いる触媒は、自社開発の新規リン酸触媒であり、高い二量体選択性を持つ。得られたイソオクテンのリサーチ法オクタン価は115ときわめて高く、ガソリン基材として利用できるほか、ジイソブチレンを高濃度に含むため、化学品の原料としても有用である。

1 0 0 0 OA 平成30年7月豪雨における物部川の出水に関する報告

- 著者

- 久保 宜之 山地 秀幸 岡林 福好 新川 和之 筧 泰昌

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B1(水工学) (ISSN:2185467X)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.1, pp.208-213, 2019 (Released:2019-12-20)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 2 2

平成30年7月豪雨では物部川においても記録的な出水となった.幸いにも甚大な浸水被害が発生することはなかったものの,この出水において,治水対策における事前対策の重要性や氾濫頻度が低い河川における避難行動を促すことの難しさなどが再認識された. このため,本稿では平成30年7月豪雨における物部川の出水や洪水予報等の概要,近年実施した引堤事業が進められなかった場合の同豪雨での氾濫想定,記録的な出水に至ったにも関わらず顕著な避難行動が確認されなかったことやその原因分析の端緒となる住民意識調査の結果などを報告するとともに,ハード・ソフト一体となった水害対策の重要性に言及する.

1 0 0 0 OA 古代大和盆地における開発と河川処理

- 著者

- 松浦 茂樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.1-23, 1983-06-01 (Released:2020-02-03)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 知識指向型碁プログラムG0.1における探索モジュール

碁はその巨大な問題空間の為、従来チェッカやオセロ等の中規模のゲームでは成功した平板な探索指向型のアプローチは通用しない。探索型に代わるものとして、人間の思考形態或は知覚形態を直接模倣する立場をとるプログラムが現れた。現在開発中の碁プログラムGO.1もこの立場をとっている。ここでは探索指向型に対比して知識指向型という用語を用いる。碁プログラムが知識指向型となることは必然とは言え、探索部分を完全に除いてしまうことは出来ない。なぜなら碁に関する知識は完全には組織化されてはいないし、また微細なレベルまで知識を網羅することも殆ど不可能だからである。むしろ、状況に応じて、組合せ的爆発が生じない範囲で局所的に探索を行い、知識の代用とした方が効率が上がる。以下、探索を局所的に限定し、モジュール化する上での問題点について述べる。

1 0 0 0 OA [調査研究活動報告] 鳥取県鳥取市青谷上寺地遺跡出土弥生後期人骨の核DNA分析

- 著者

- 神澤 秀明 角田 恒雄 安達 登 篠田 謙一

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.228, pp.295-307, 2021-03-31

- 著者

- ROTH Martin

- 出版者

- 立命館大学

- 雑誌

- 若手研究

- 巻号頁・発行日

- 2022-04-01

遊びは、既存の枠組みに規定・制御されながらも、固定化されない逸脱的な側面を持つ行為として、デジタル化した社会・文化において重要である。本研究はその重要性を理解するために1遊びと日常生活との融合、2遊びの動画配信プラットフォームでの展開、3遊びがプラットフォームにおける共同体形成で果たす機能を問う。動画配信プラットフォームYouTubeで人気ゲーム『あつまれどうぶつの森』(任天堂2020)に関して日英韓中国語圏で共有される動画を対象に、各言語での動画を巡る遊びと共同体形成の関係を特定・比較し、デジタルプラットフォームでの遊びのための新たな分析方法を提案することを研究目的とする。

1 0 0 0 OA 諾否の通知をする義務についての考察

- 著者

- 大久保 輝

- 雑誌

- 中央学院大学法学論叢 = The Chuo-Gakuin University review of Faculty of Law (ISSN:09164022)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.1-14, 2020-02-20

1 0 0 0 OA 日本語プログラム言語“まほろば”の言語仕様と記述評価

- 著者

- 今城 哲二 鈴木 弘 大野 治 植村 俊亮

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌プログラミング(PRO) (ISSN:18827802)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.SIG02(PRO9), pp.102, 2001-02-15

約20年前からコンピュータでの漢字利用が普及し,標準プログラム言語で日本語データ処理が可能となった.日本語処理は,国際規格化されていて,いくつかの言語では,識別名にも漢字などマルチオクテット文字が使用できる.予約語まで日本語にした本格的な日本語プログラム言語も,分かち書きのレベルで,実用化されている.本発表では,分かち書きをしない,より日本語に近い日本語プログラム言語``まほろば''の設計思想と文法について述べ,プログラマおよび学生による記述実験による評価について報告する.

1 0 0 0 OA 日本語プログラム言語“まほろぱ”の文法と記述評価

- 著者

- 今城哲司 鈴木 弘 大野 治 植村 俊亮

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌プログラミング(PRO) (ISSN:18827802)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.SIG04(PRO7), pp.90, 2000-06-15

約20年前からコンピュータでの漢字利用が普及し,標準プログラム言語で日本語データ処理が可能となった.日本語処理は,国際規格化されていて,いくつかの言語では,識別名にも漢字などマルチオクラット文字が使用できる.予約語まで日本語にした本格的な日本語プログラム言語も,分かち書きのレベルで,実用化されている.本論文では,分かち書きをしない,より日本語に近い日本語プログラム言語“まほろば”の設計思想と文法について述べ,実装実験による評価について報告する.

- 著者

- 馬場 祐人 筧 捷彦

- 雑誌

- 情報科学技術フォーラム講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.61-64, 2009-08-20

1 0 0 0 情報処理学会研究報告. 計算機アーキテクチャ研究会報告

1 0 0 0 OA 量子雑音をめぐって (<特集>高橋秀俊教授追悼)

- 著者

- 霜田 光一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.58-59, 1986-01-05 (Released:2020-04-21)

1 0 0 0 OA プルーストと脳科学 -記憶-

- 著者

- 青柳 りさ

- 出版者

- 金沢美術工芸大学

- 雑誌

- 金沢美術工芸大学紀要 = The bulletin of Kanazawa College of Art (ISSN:09146164)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.93-106, 2010-03-31

1 0 0 0 OA ブラジャーカップの設計支援のための紙模型の三次元形状予測 第二報:3枚接ぎカップへの適用

- 著者

- 白井 恭介 若松 栄史 森永 英二 久保 貴裕 堤 成一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維機械学会

- 雑誌

- Journal of Textile Engineering (ISSN:13468235)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.41-56, 2021-06-15 (Released:2021-10-06)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

A versatile method is proposed to predict the shape of a paper model of a three piece brassiere cup. A brassiere cup consists of several cloth and wire parts and the shapes of cloth parts called patterns are determined by repeating creation of a paper cup model, check of its 3D shape, and modification of 2D shapes of patterns. For efficient design of a brassiere cup, prediction of its 3D shape with a simulation is required. The deformed shape of a paper pattern is represented as a single or multiple developable surfaces. So, a model that can represent a pattern both as a single surface and as multiple surfaces is proposed. Which case is selected depends on the magnitude of the potential energy of the pattern in each case. The potential energy of the pattern and geometric constraints imposed on the pattern are formulated based on the model. Minimizing the potential energy under geometric constraints derives the stable shape of the pattern in either case. The validity of the proposed method was verified by comparing predicted and measured 3D shapes of paper models of two types of three piece cups.

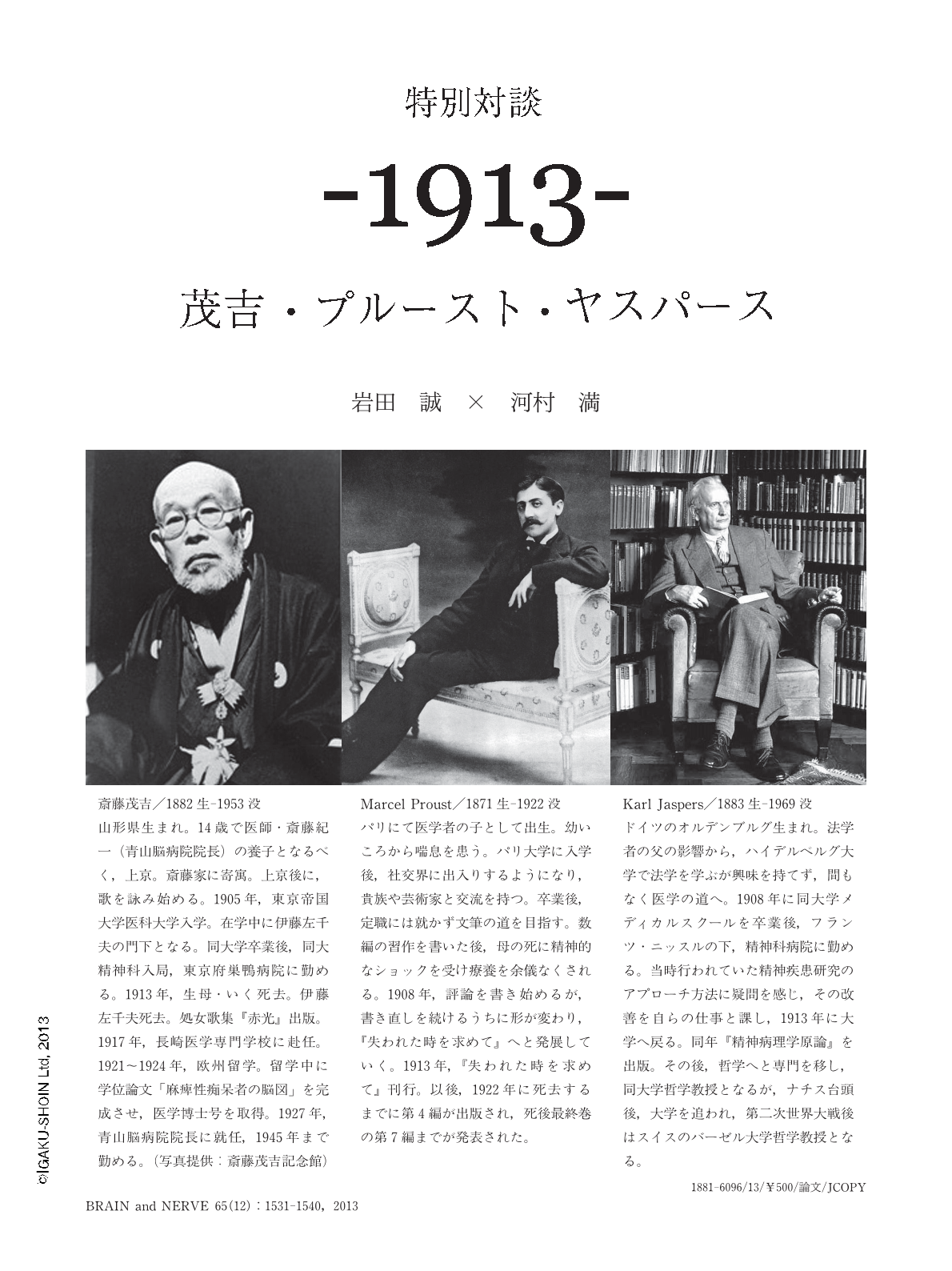

1 0 0 0 1913―茂吉・プルースト・ヤスパース

はじめに 河村 いまから100年前の1913年は,歌人で精神科医でもある斎藤茂吉(1882-1953)が最初の歌集『赤光』を出版した年です。同時に,フランスではマルセル・プルースト(Marcel Proust;1871-1922)が『失われた時を求めて』を出版しています。『失われた~』は,匂いが記憶を呼び覚ますという神経学的な背景を持った文学作品です。このように1913年は文学が,神経学または精神医学とかなり接近していた時代だったともいえると思います。 また,同じ年に,カール・ヤスパース(Karl Theodor Jaspers;1883-1969)が『精神病理学原論』を書いています。この本は,岩田先生から教えていただいたのですが,のちの精神医学,神経学に大変な影響を与えた本です。本対談はこの辺りをテーマにすれば,岩田先生から楽しいお話が伺えるのではないかと思い,企画しました。どうぞ,よろしくお願いいたします。