- 著者

- 釜﨑 大志郎 大田尾 浩 八谷 瑞紀 北島 貴大 中村 正造 手塚 善貴

- 出版者

- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会

- 雑誌

- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.7-12, 2021-04-30 (Released:2021-05-13)

- 参考文献数

- 21

[目的]整形疾患を有する高齢者の歩行補助具の種類を分ける身体機能を検討した。[対象]対象は,整形疾患を有する女性高齢者230名[年齢83(79‐87)歳]とした。[方法]独歩群,杖群,歩行器・歩行車群の3群に分類し,各群間を分ける因子を分析した。[結果]独歩群と杖群を分ける因子は,30秒椅子立ち上がりテスト(30‐second chair stand test:CS‐30)と開眼片脚立ち時間であった。また,杖群と歩行器・歩行車群を分ける因子は,握力合計であった。[結語]杖を使用する高齢者は,独歩の高齢者よりも下肢筋力とバランス能力が低下していた。また,歩行器・歩行車を使用する高齢者は,杖を使用する高齢者よりも握力が低下していた。

1 0 0 0 OA 不安反応の指標間synchronyに関する研究展望と問題点

- 著者

- 岩永 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.29-43, 1987-09-30 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 1

不安反応は,生理・行動・認知の3つの表出次元で測定することが可能である。各々の表出次元で見られる不安反応は互いに共変したり,(synchrony),独立または逆の変化傾向を示す(desyn-chrony)と考えられている。不安反応間で見られるsynchronyの高さは,治療効果予測の一助となることから,その有用性は極めて高い。本報告では不安反応間の対応関係について,Rachman(1976)の4つの仮説を中心に,最近特に注目されるようになったreturnoffear,consonanttreatmentについて概括した。さらに,synchrony研究を進める上で問題となる不安の測度の種類とその妥当性,およびsynchrony指標化の方法についても検討を加えた。

1 0 0 0 OA 不安の実験心理学

- 著者

- 投石 保広 今田 寛

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.211-237, 1980 (Released:2019-08-07)

- 著者

- KAJIMURA Shogo ITO Ayahito

- 出版者

- Japanese Society for Brain Function and Rehabilitation

- 雑誌

- Journal of Rehabilitation Neurosciences (ISSN:24342629)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.231701, 2023 (Released:2023-04-14)

The relationship quality between therapists and clients is crucial for obtaining a good outcome from long-term therapeutic relationships such as counseling and physical/occupational therapy. Although findings on the relationship between the compatibility of therapists and clients and their self-reported psychological characteristics/behaviors have been accumulated, it has been suggested that the compatibility of interpersonal relationships cannot be predicted by psychological constructs. Recently, using resting-state functional magnetic resonance imaging (fMRI) data and a newly developed similarity index, we overcame the limitations of self-report psychological constructs and succeeded in predicting the compatibility of interpersonal relationships a priori. We propose a procedure to predict therapist-client compatibility for better therapeutic outcomes. We hope that this tutorial note will promote the development of a prediction system and help make it more practical in the near future.

1 0 0 0 OA 気管支喘息の漢方治療

- 著者

- 牧野 健司

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.71-78, 1996-07-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

気管支喘息の本態に対する考えは, 免疫学の進歩と共に変遷があり, 近ごろでは遅発型喘息反応が病態の主たるものとの考えが浸透しつつある。しかしながら即時型反応による気道の狭小化も重要な因子となる。中医学的薬能から考えて, これらの病態に有効と考えられる処方を検討した結果, 既製の方剤では効果は十分ではないと考えられた。そこで, 新たに薬能及び薬理作用から組み立てた方剤を用いて治療を行った。これに用いた処方は, 漢方独特の古典的「証」や中医弁証を考慮せず, 薬効・薬理作用のみを考えて組み立てたものであるが, 優れた効果が認められた。

1 0 0 0 OA 京都市動物園における研究・教育体制

- 著者

- 伊藤 英之

- 出版者

- 日本野生動物医学会

- 雑誌

- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.109-113, 2019-09-25 (Released:2019-11-25)

2008年に京都市と京都大学は,京都市動物園と京都大学野生動物研究センターをそれぞれの中核として,「野生動物保全のための研究と教育に関する連携協定」を締結した。本協定に基づき,京都大学の教員が京都市動物園に常駐し,研究・教育活動を実施してきた。2013年に学術研究と環境教育をより一層推進するために動物園内に研究・教育機関「生き物・学び・研究センター」を設置するとともに,当時京都大学野生動物研究センターの准教授が京都市動物園生き物・学び・研究センター長として着任した。2017年6月には文部科学省の競争的学術研究費である科学研究費等補助金(科研費)を申請できる「学術研究機関」として同省の指定を受けることを目指し,「生き物・学び・研究センター」に職員を増員し,博士号取得者5名の体制となった。2018年1月に科研費取扱規程に規定する研究機関の指定を受け,科研費への申請が可能となった。今後は,科研費等の外部資金を獲得し,希少動物の研究を一層推進し,その成果を,飼育動物の長寿命化や繁殖の成功率向上等の種の保存の取組,動物福祉の向上に生かしていくことが目的となる。研究体制を構築したことにより,京都市動物園は国内で有数の動物園研究機関になったと思われる。本稿では,京都市動物園における研究・教育体制,研究機関としての現状と課題について紹介する。

1 0 0 0 OA 2016熊本・大分地震による大分県由布院地域の被災状況調査報告

1 0 0 0 OA 推定高森町高塚横穴群出土遺物の調査報告

- 著者

- 杉井 健 西 貴史 Takeshi Sugii Takashi Nishi

- 出版者

- 熊本大学大学院人文社会科学研究部(文学系)

- 雑誌

- 人文科学論叢 = Kumamoto journal of humanities (ISSN:24350052)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.211-228, 2023-03-31

We investigated and analyzed weapons and armor from the Kofun period, which are managed as "excavated from Soyo-machi" by the Kumamoto Prefecture Cultural Property Reference Room. As a result, it became clear that these artifacts were excavated from the Takatsuka rock-cut tomb group in Takamori-machi. It is assumed that the incorrect excavation location was labeled on the artifacts during the process of storing and managing them at the Kumamoto Prefecture Cultural Properties Reference Room. This indicates the importance of strictly managing artifacts.

1 0 0 0 OA 考古学研究室報告 第58集

- 著者

- 熊本大学文学部考古学研究室

- 出版者

- 熊本大学文学部考古学研究室

- 雑誌

- 考古学研究室報告

- 巻号頁・発行日

- vol.58, 2023-03-24

立田山南麓古墳(上)調査報告2

- 著者

- 小山田 晋

- 出版者

- 北海道大学大学院農学研究院

- 雑誌

- 北海道大学農經論叢 (ISSN:03855961)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, pp.1-10, 2023-03-31

This paper proposes a concept termed“ethical economic activity,”which means economic activities that aim to contribute to society or environmental conservation through corporate management or consumption, and examines what kind of approach can promote social consensus about the morality of ethical economic activity. The market failures approach by Heath is introduced to consider how economic activities come to have morality. Based on this approach, profit maximization strategies that utilize market imperfections are judged to lack morality. Then, Senʼs“realization-focused comparison”approach, which aims to correct injustice, and“public deliberation,”which promotes realization-focused comparison, are introduced and public deliberation is shown to be necessary to evaluate economic externalities. Then the role of corporations as an intermediary of public deliberation is shown through the discussion by Herrmann-Pillath and Boldyrev. Finally, to make a baseline for implementing realization-focused comparison, this paper proposes an evaluative framework for ethical economic activities by corporations.

1 0 0 0 OA ルワンダにおける歴史教育とエスニック・アイデンティティ ―教科書に焦点をあてて―

- 著者

- 田島 夕貴

- 出版者

- アフリカ教育学会

- 雑誌

- アフリカ教育研究 (ISSN:21858268)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.54-66, 2022-12-28 (Released:2023-02-23)

- 参考文献数

- 23

1994年にエスニック集団間のジェノサイドを経験したルワンダは、現在エスニシティに基づく分類を廃止し、統一的なナショナル・アイデンティティの確立を目指している。本研究は、初等教育における歴史分野の教科書の分析を行い、歴史教育の中で、どのようにエスニック・アイデンティティが扱われ、どのようにナショナル・アイデンティティの形成が目指されているのかを明らかにする。 教科書では、エスニシティの存在を強く否定し、エスニシティという用語を使わない方法で、エスニック・アイデンティティを隠そうとしていた。それにも拘わらず、実際は加害者と被害者のイメージが強く表れており、エスニック・アイデンティティが隠しきれていない部分も垣間見えた。また、ルワンダの歴史教育において育まれるナショナル・アイデンティティは、国への忠誠心にエスニックな基盤を含む、エスニック・ナショナリズムとして表れていた。そして、ルワンダの歴史教育は、現政権の幹部である「帰還者」目線の歴史であり、ごく一部の人々が認識する歴史を伝えていることが明らかになった。政府はそれを正史とすることで、単一のナショナル・アイデンティティの育成を目指していると考えられる。

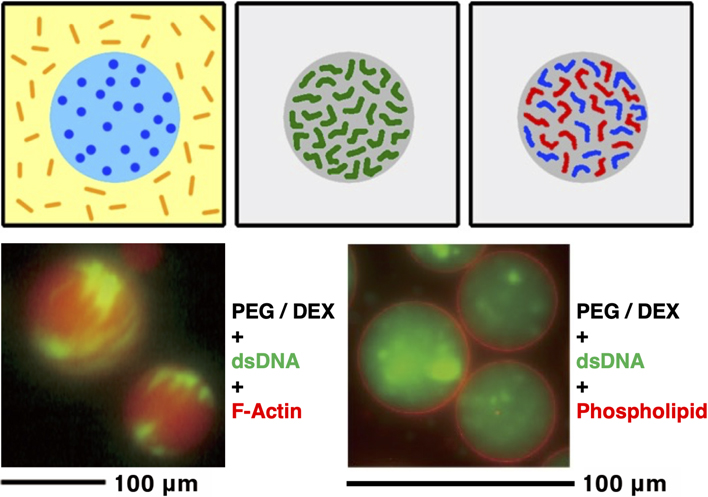

1 0 0 0 OA 液液相分離が見せる細胞骨格と核酸と脂質の離合集散

- 著者

- 瀧口 金吾 作田 浩輝 林 真人 和泉 達幸 湊元 幹太 吉川 研一

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.5-11, 2023 (Released:2023-03-25)

- 参考文献数

- 30

液液相分離は,ある分子が他の分子よりも高濃度で存在する領域が溶液中に現れる現象である.相分離が生じている溶液中での蛋白質や核酸の動態を再現する実験系は,細胞や生命の起源を担った分子機構を推測し理解するための挑戦的な研究手法である.本解説では近年の我々の成果の紹介を通じ,その現状と課題について述べる.

- 著者

- 渡邊 芳樹 谷口 綾子 張 詠皓

- 出版者

- 一般社団法人 交通工学研究会

- 雑誌

- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.24-36, 2023-04-01 (Released:2023-04-01)

- 参考文献数

- 26

高齢ドライバー向け認知機能検査の結果通知の場面において、メタメッセージの存在が懸念されている。本研究では、メタメッセージを緩和させるべくデザイン・レイアウトを変更した結果通知書の効果計測の為、65歳以上の高齢ドライバー2,000名を対象として、事前アンケート/模擬認知機能検査/結果通知書の提示/事後アンケートから成るWeb調査実験を行った。第一に、メタメッセージの影響を受け易い個人属性について探索的に分析した結果、女性や年齢が高い人ほど、「運転に対する自信」や「運転の自己評価」の点数が増加していた。このことは、調査設計者の意図せぬ副作用と言える。第二に、メタメッセージ緩和策を講じた改訂案結果通知書は、旧版結果通知書と比して検査後の「運転に対する自信」を有意に減少させる効果を有していることが示された。

1 0 0 0 OA 平成28年(2016年)熊本地震による道路橋被害の統計分析

- 著者

- 猿渡 基樹 中尾 吉宏 片岡 正次郎

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集A1(構造・地震工学) (ISSN:21854653)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.4, pp.I_818-I_826, 2018 (Released:2018-11-01)

- 参考文献数

- 23

平成28年熊本地震で生じた道路橋の被害は,広い範囲で多数発生しており,様々な調査が実施されてきている.本検討では,道路橋の耐震性の向上による社会経済効果等の分析に用いる基礎資料とするため,熊本地震により被災した道路橋について,耐震設計の適用基準,橋長,損傷部位及び落橋防止対策に着目し,地震動や被災度との関係を整理し,統計分析を行った.その結果,複数径間となることにより損傷の発生率が大きくなること,道路橋被害は支承の損傷が大半を占めること,大きな地震動を受けることにより被災度も大きくなること等が統計的に明らかとなった.

1 0 0 0 OA 大気中微量ガス濃度測定のための高速波数掃引方式TDLASシステムの開発

- 著者

- 平岡 孝之 香川 直己 王 明 和田 修己 古賀 隆治

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.11, pp.1670-1676, 1997-10-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 8

A tunable diode laser absorption spectrometry (TDLAS) system has been developed in order to apply it to an open atmospheric path which is often suffered from heavy scintillation. A quick scanning of the laser frequency and the digital signal processing architecture are employed to cope with it. The laser frequency is scanned over 4 ms around an absorption line of CH4 in 7μm band every 31ms.Received signal is treated with a DSP system to achieve the best SNR and also to separate the absorption signal from scintillation. Column density of CH4 is produced on every laser frequency scanning. The adjoint spectrum algorithm is employed to achieve the separating capability.

- 著者

- Nagata Kenji

- 出版者

- Faculty of Law, Kansai University

- 雑誌

- Kansai University review of law and politics (ISSN:0388886X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.1-14, 2023-03

- 著者

- Soichiro Fuke Kiyoaki Maekawa Kenji Kawamoto Hironori Saito Tetsuya Sato Toru Hioka Tohru Ohe

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.220-225, 2007 (Released:2007-01-25)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 89 93

Background Sirolimus inhibits endothelial cell proliferation in vitro, but although the sirolimus-eluting stent (SES) is widely used because of the very low rates of in-stent restenosis, the influence of SES on coronary endothelial vasomotor function in humans is not well known. Methods and Results The present study included 21 patients treated with SES, and 12 patients treated with conventional bare metal stent (BMS). Endothelium-dependent vasomotor function was evaluated 6 months after stent implantation, using intracoronary acetylcholine infusion. Changes in diameter at the 5-mm proximal and distal edges of the stent, and at the control segment were assessed by quantitative coronary angiography. To evaluate native endothelial function, an intracoronary acetylcholine test was performed before stenting. In the 21 SES patients acetylcholine infusion at 10-8 mol/L and 10-7 mol/L produced significant vasoconstriction in the proximal stent segment (-11.3±10.3%, and -14.1±11.3%, respectively) and the distal stent segment (-13.7±9.3%, and -17.5±12.5%, respectively). In contrast, in the 12 BMS patients, acetylcholine infusion at the same concentrations did not produce a vasoconstrictive response in the proximal stent segment (5.0±8.2% and 4.9±9.1%, respectively) or the distal stent segment (4.2±7.6% and 5.1±7.7%, respectively). Intracoronary nitroglycerin induced a similar grade of vasodilation in the peri-stent area in both groups. Local endothelial function before SES implantation showed no vasoconstrictive response. Conclusions In contrast to vasodilation in BMS patients, SES implantation in the peri-stent area resulted in a vasoconstrictive response to acetylcholine. SES implantation may impair endothelial function in humans. (Circ J 2007; 71: 220 - 225)

1 0 0 0 OA 仮名文字に対する単純接触効果―実験室外の接触頻度と文化間比較に基づく検討―

- 著者

- 齋藤 岳人 井上 和哉 樋口 大樹 小林 哲生

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.170-174, 2022-03-31 (Released:2022-06-17)

- 参考文献数

- 22

Although online research has shown promise as an alternative to laboratory research, it is unsuitable for the mere exposure effect because it is unknown whether participants sufficiently pay attention to repeated stimuli. To overcome this problem, we developed an online research method using exposure frequency in everyday life, which was combined with a cross-cultural comparison to consider the effect of confounding factors. Participants familiar and unfamiliar (Japanese and English speakers) with kana characters evaluated their attractiveness. After standardizing the attractiveness for each participant, we calculated the mean of each character’s view for each type of speaker to calculate a character-based correlation. The result of the Japanese speakers showed a moderate positive correlation between attractiveness and log-transformed exposure frequency to the characters counted by a Japanese corpus, indicating an occurrence of the mere exposure effect. This result cannot be explained by such confounding factors as the visual aspects of the characters due to a non-significant correlation in the English speakers. This study provided a more appropriate way to study the mere exposure effect in online environments.