34 0 0 0 OA ヘリウム需給の見通し

- 著者

- 大家 泉

- 出版者

- 日本高圧力学会

- 雑誌

- 高圧力の科学と技術 (ISSN:0917639X)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.185-190, 2012 (Released:2012-09-05)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 2

Helium is a rare gas found in limited quantities worldwide. Numerous problems will appear regarding production and distribution arising from the various circumstances confronting helium in recent years. This article analyzes the current status of helium for industrial use and based on this shows the difficulties faced by helium for use.

34 0 0 0 OA 捕食者スズメバチに対するニホンミツバチの防衛行動 −蜂球内でのスズメバチの死の原因解明−

- 著者

- 菅原 道夫

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.68-75, 2013-05-10 (Released:2013-07-10)

- 参考文献数

- 25

ニホンミツバチが,捕食者であるスズメバチを蜂球に閉じ込め殺す仕組みを明らかにした。スズメバチが蜂球に捕捉されると,蜂球内では温度だけでなく湿度も急速に上昇する。5分後には温度は46℃に,湿度は90%以上になる。この時,蜂球内の炭酸ガス濃度は4%に達する。多くのスズメバチは,蜂球内では10分で死ぬ。スズメバチの死をもたらす要因を,蜂球内の湿度とCO2濃度を変え致死温度を測定することで考察した。実験に使用した4種のスズメバチのいずれにおいても,CO2濃度3.7%(ヒトの呼気環境)では,2℃以上も致死温度が低下した。相対湿度が90%以上になると,さらに致死温度が低下した。ヒトの呼気環境中では,大気中に比べCO2は増加し酸素は減少するが,酸素を補っても致死温度は変わらなかった。ニホンミツバチは,蜂球中のスズメバチを酸素欠乏によって窒息死させるのでなく,高温,高湿,高濃度のCO2,の環境中でスズメバチの致死温度を下げることで殺していると考えられた。

34 0 0 0 OA 母音の種類によるシャウト効果の検証

- 著者

- 酒井 章吾 石橋 敏朗 浦辺 幸夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0609, 2016 (Released:2016-04-28)

【はじめに,目的】様々なスポーツにおいて,運動中に声を発する場面をしばしば目にすることがある。これはシャウト効果(Shout effect)を期待しており,自ら発声することによって最大努力時の筋力が増加するというものである。シャウト効果については様々な先行研究があるが,筋出力時の言葉の種類について言及したものは少ない。筆者らは,もし言葉の種類によってシャウト効果に差が生じるのであれば,スポーツ場面で選手が発する言葉を選択することで,より高い筋力発揮ができると考えた。本研究では,母音の種類によるシャウト効果に違いがあるか検証を試みた。【方法】一般成人男性30名(平均年齢21.6±1.1歳)を対象に無発声,「あ」「い」「う」「え」「お」の各母音の最大発声をランダムに行い,各母音発声中の等尺性膝伸展筋力を測定した。筋力の測定には,Cybex 6000(メディカ株式会社)を使用し,1条件に対し2回測定を行い(筋出力時間は5秒間),測定間の休息時間は60秒間とした。また,各条件間の休息時間は10分間とした。測定肢位は,膝関節は60°屈曲位,背もたれ角度は110°(座面が基本軸)とした。統計処理には,PASW statistics 18を使用し,1元配置分散分析を行い,事後検定には,Bonferroniの方法を用いた。危険率5%未満を有意とした。【結果】無発声および各母音の発声時の筋力測定値の平均値を示す。無発声で2.70±0.53(Nm/kg),「あ」で2.97±0.63,「い」で3.01±0.52,「う」で2.88±0.66,「え」で3.00±0.47,「お」で2.90±0.57だった。「え」では無発声に対して有意に筋力が増加した(p<0.05)。「あ」「い」「う」「お」では無発声に対して,全て筋力が大きくなったが,有意な増加ではなかった(NS)。【結論】シャウト効果が生じる要因について,先行研究では,音刺激による心理的影響や脊髄前角細胞の興奮順位の増強により,筋力発揮が増加すると考えられている。また,「い」「え」を選択すると運動能力が向上したという報告もある。本研究結果では,「え」の発声時のみ,無発声時よりも筋力が増加した。先行研究では「い」「う」「え」の発声時に,精神的緊張が高まるとされており。この緊張と筋出力のタイミングが合致することで運動に対し有効に働くとされている。今回,「え」のみで筋力の増加が認められたが,発声に関与する筋や頸部周囲筋の特性を含めて検討を進めたい。

34 0 0 0 OA 配分格差評価としての領域別不公平感の規定構造

- 著者

- 白川 俊之

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.570-586, 2010-03-31 (Released:2012-03-01)

- 参考文献数

- 26

不公平感を生じさせる要因について検討をおこなう.本稿は,獲得的地位にもとづく領域別不公平感を,資源配分への評価の指標としてとりあげる.そして獲得的地位による資源配分への異議申し立てになるものとして,機会の不平等という社会状況に着目する.分析では,機会の不平等を認知する傾向が,客観的な階層的地位と,不公平感と,それぞれどのような関係にあるのかを重点的に検討する.このような方法をとることで,階層が機会の不平等という状況認知への影響を介することで,不公平感といかなる関係にあるのかを明らかにすることが本稿の目的である.分析の結果,機会の不平等を認知すると,不公平感が上昇するという関係があることがわかる.階層と上記の両変数との関係を見ると,低階層の人において,高い不平等認知と不公平感とが観測される.階層と不平等認知から不公平感を説明する重回帰分析では,階層要因のなかでは教育が負の,そして不平等認知が正の影響を,不公平感に対してもっており,不平等認知を統制しても教育の効果は消えない.以上より,回答者の階層的地位が低いと機会の不平等を認知する傾向が高まり,結果,不公平感が上昇するという間接的な関連がある一方で,低学歴層における高い不公平感という直接的な関連が存在することが判明する.

34 0 0 0 OA 文系観・理系観の形成プロセスの解明―国立大学の学生を対象としてー

- 著者

- 岡本 紗知

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.14-29, 2020 (Released:2020-04-11)

- 参考文献数

- 24

The purpose of this research is to determine how stereotypical views of the sciences and humanities are formed among university students. Thirty undergraduate or graduated students were semi-structurally interviewed, and the collected data were analyzed by the modified grounded-theory approach (M-GTA). The analysis revealed that, prior to the formation of stereotypical views, students first recognized their aptitudes for one of two categories: sciences or humanities. Once they established their aptitudes, they started to recognize those who were in the opposite category. When they encountered “ideal figures” in such categories, they unconsciously extracted some features and regarded them as common features shared among those in such categories. These common characteristics were further interpreted based on their own views and beliefs, which essentially led to forming stereotypical views. This study suggests that the stereotypical views of the sciences and humanities are not universal; they are gradually formed in parallel with students’ constant struggle to navigate themselves during countless decisions for academic and career planning.

34 0 0 0 OA 放送研究リポート : 過程を可視化する調査報道 NHK NEWS WEB の実践

- 著者

- 東山 浩太

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.12, pp.70-73, 2019 (Released:2019-01-23)

34 0 0 0 OA 秘密計算の発展 ―データを隠しつつ計算する仕組みとその発展―

- 著者

- 菊池 亮 五十嵐 大

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.12-20, 2018-07-01 (Released:2018-07-01)

- 参考文献数

- 46

データを隠したまま任意の関数を計算する秘密計算(secure computation)は,1980年代から始まった暗号技術の一大研究分野である.秘密計算を用いれば,例えば個人の病歴は秘匿しつつ健康指導を行ったり,通信内容は秘匿しつつ異常検知を行うなど,今まではプライバシーの問題や企業の秘密のために外に出すことが難しかったデータを,安全に流通させることができる.秘密計算は近年に至るまで,理論研究の発展に比べ,その社会実装は限定的であった.その大きな理由の一つはその計算速度の遅さである.「データを隠しながら計算する」という性質上,データを秘匿するオーバヘッドに加え,通常の計算機で用いるような高速なアルゴリズムを秘密計算ではそのまま用いることができず,結果として秘密計算の計算速度は非常に遅くなってしまっていたのである.しかし近年,計算機やネットワークの性能向上に加え,高速な秘密計算用のアルゴリズムの研究開発が進み,秘密計算の速度は飛躍的に向上し,今正に研究レベルから実用レベルに移ろうとしている.本稿では,この秘密計算について,なぜ秘匿したまま計算ができるのか,その原理を解説するとともに,近年に至るまでの速度向上の取組みについて紹介する.

34 0 0 0 OA 西部北太平洋で採取された深海エビの怪物幼生

- 著者

- 張 成年 柳本 卓 小西光一 折田 亮 駒井智幸 小松浩典

- 出版者

- アクオス研究所

- 雑誌

- 水生動物 (ISSN:24348643)

- 巻号頁・発行日

- vol.AA2019, pp.AA2019-1, 2019 (Released:2019-09-30)

Two individuals of “monster larvae” belonging to the genus Cerataspis (Decapoda: Penaeoidea: Aristeidae) were collected in the western North Pacific in 2016. The smaller one (carapace length 7.3 mm) was collected by daytime plankton net operation towed at a shallow layer (25 m to the surface), and the larger one (carapace length 11.5 mm) was collected by a nighttime plankton net operation towed from 208 m to the surface. These larvae have a pair of large spines on the lateral surface of the carapace, and in this regard they agree with C. petiti Guérin-Méneville, 1844 reported from the Atlantic. However, the mitochondrial 16S rDNA sequences of these two individuals matched with those of C. monstrosus Gray, 1828, the senior synonym of the widely used name Plesiopenaeus armatus (Spence Bate, 1881), suggesting that the presence and absence of the spine might be intra-specific morphological plasticity or variations among different developmental stages.

34 0 0 0 OA 社会学との関係から見た計算社会科学の現状と課題

- 著者

- 瀧川 裕貴

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.132-148, 2018 (Released:2019-02-01)

- 参考文献数

- 60

- 被引用文献数

- 1

近年の情報コミュニケーション技術の発展により,われわれの社会的世界は劇的な変容を遂げている.また,これらの発展により,社会的世界についてのデジタルデータが急速に蓄積されつつある.デジタルデータを用いて社会現象のリアリティとメカニズムの解明を試みる新しい社会科学のことを計算社会科学と呼ぶ.本稿では計算社会科学の現状と課題について,特に社会学との関係を中心に概観する.計算社会科学に対して独自の定義を試みた後,計算社会科学がなぜ社会学にとって特別な意味をもつのかを説明する.また,計算社会科学のデータの新しさがどこにあるのかを明らかにし,計算社会科学の分析手法について解説する.最後に,計算社会科学の課題について述べる.

34 0 0 0 OA 「よい性格」と「わるい性格」 : 「性格について価値判断すること」をどう考えるのか

- 著者

- 渡邊 芳之 佐藤 達哉

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- 日本性格心理学会発表論文集 3 (ISSN:24331422)

- 巻号頁・発行日

- pp.38, 1994 (Released:2017-08-23)

34 0 0 0 OA 学会を「編集」することと、出版社と

- 著者

- 岡田 圭介

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, pp.131-135, 2017-11-15 (Released:2018-11-15)

34 0 0 0 OA 第20回日本直腸肛門病学会合同会議演説全文(前半)

- 出版者

- 日本大腸肛門病学会

- 雑誌

- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.151-185, 1967 (Released:2009-06-05)

34 0 0 0 OA 日本的な、あまりに日本的な : 「日本文化に関する行動分析学的一試論」の一展開

- 著者

- 武藤 崇

- 出版者

- 一般社団法人 日本行動分析学会

- 雑誌

- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.9-12, 2011-07-25 (Released:2017-06-28)

34 0 0 0 OA 「合理的配慮」の基盤としての情報のアクセシビリティ 障害のある人にもない人にも情報を届けるために

- 著者

- 野口 武悟

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.259-270, 2015-07-01 (Released:2015-07-01)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 1

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が2016年4月に施行されると,行政機関等の公的機関には障害者への「合理的配慮」の提供が義務化される(民間の企業等は努力義務)。情報面での「合理的配慮」を的確に提供するためには,その基盤となる情報のアクセシビリティ向上に取り組まなければならない。情報のアクセシビリティ向上の取り組みは,古くからボランティアの力も借りながら行われてきたが,現状でもその取り組みは不十分である。情報の発信者は,自ら発信した情報のアクセシビリティの確保に責任をもつべきである。公的機関はもちろんのこと,民間の企業等においても,社会的責任の1つとして自ら発信する情報のアクセシビリティ向上を進めていく必要がある。

34 0 0 0 OA 文化産業としての中国老舗企業―全聚徳と前門地区を事例として

- 著者

- 松本 理可子

- 出版者

- 一般財団法人 アジア政経学会

- 雑誌

- アジア研究 (ISSN:00449237)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.16-32, 2016-10-31 (Released:2016-11-23)

- 参考文献数

- 42

How has Quanjude, a restaurant renowned for its Peking Duck—a local specialty of Beijing—developed in the wake of China’s economic reform? Although Quanjude is classified as a state-owned enterprise, it cannot be considered a brand that has developed only by virtue of this classification. Should the role of longstanding enterprises be considered similar to that of other state-owned enterprises? Along with many other longstanding enterprises, Quanjude was founded in the Beijing district of Qianmen, which is located in the jurisdiction of the city’s municipal government. Then, how is Quanjude viewed by the Beijing government? This study attempts to investigate the status given to longstanding enterprises by the Beijing government with reference to the two paradoxes proposed by Martin Whyte (2009) regarding “decentralization of authority” and “a return to matters rejected during the Cultural Revolution.” With a principal focus on four topics, this study undertook a detailed investigation of a broad range of materials that included statistical yearbooks as well as current articles and journals. It found that (1) brand value is protected as intellectual property through certification as a “China Time-honored Brand,” and this cultural resource is reflected in the policies of the Beijing government. (2) Apart from commercial activities, these enterprises are simultaneously engaged in activities that cannot be considered primarily profit-oriented. Although longstanding enterprises have developed on the basis of the principle of competition, they are grounded in the relationships of “mutual aid” by which large-scale enterprises drive SME firms through partnerships that enable omni-channel marketing through outlets such as brick-and-mortar stores and online shopping. (3) Areas with high concentrations of longstanding enterprises (and thus of tourism resources) represent a shared resource and therefore require certain macro controls that enable them to address the preservation of this resource. (4) Finally, the ownership and governance structure of longstanding enterprises include elements of a conglomerate structure that is conducive to effective policy implementation by the Beijing government. The Beijing government thus positions longstanding enterprises as both “commercial firms” and a “cultural industry,” while some of these firms also possess properties distinct from those of more conventional state-owned enterprises in terms of how they exercise influence by embodying businesses embedded in the community against a background of history, culture, and politics.

34 0 0 0 OA フリーランスとして「キャリア」を積む アニメーターの二つの職業観から

- 出版者

- 日本オーラル・ヒストリー学会

- 雑誌

- 日本オーラル・ヒストリー研究 (ISSN:18823033)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.129, 2017 (Released:2018-12-26)

34 0 0 0 OA 女子手淫論

- 著者

- 秋元 洗二

- 出版者

- 順天堂医学会

- 雑誌

- 順天堂医学 (ISSN:00226769)

- 巻号頁・発行日

- vol.T3, no.493, pp.67-74, 1914-01-25 (Released:2015-06-13)

34 0 0 0 OA 教育工学とアクティブラーニング

- 著者

- 山内 祐平

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.42125, (Released:2018-12-28)

- 参考文献数

- 37

急速な社会の変化に対応する学習のあり方としてアクティブラーニングが注目を集めている.本論文ではアクティブラーニングの歴史をまとめ,用語について定義した上で,教育方法や日本への受容過程について考察した.また,この10年間に教育工学会論文誌に掲載されたアクティブラーニングに関する研究の動向をレビューし,授業・評価・環境・支援の4領域にわたる研究が行われていることが明らかになった.これら既存の研究の課題をもとにアクティブラーニングの今後の展望について述べた.

34 0 0 0 OA 大学という組織構造の問題

- 著者

- 有田 正規

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.11, pp.855-857, 2013-02-01 (Released:2013-02-01)

- 著者

- Sean M. Rider Shuichi Mizuno James D. Kang

- 出版者

- The Japanese Society for Spine Surgery and Related Research

- 雑誌

- Spine Surgery and Related Research (ISSN:2432261X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.1-11, 2019-01-25 (Released:2019-01-27)

- 参考文献数

- 179

- 被引用文献数

- 49

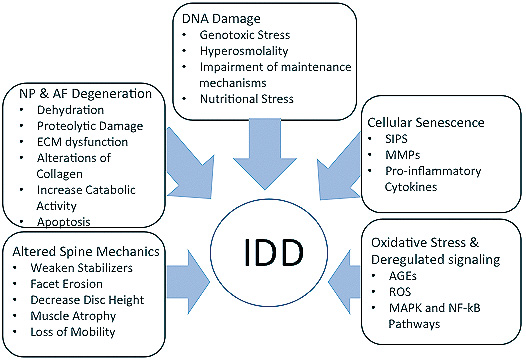

Intervertebral disc degeneration is a well-known cause of disability, the result of which includes neck and back pain with associated mobility limitations. The purpose of this article is to provide an overview of the known molecular mechanisms through which intervertebral disc degeneration occurs as a result of complex interactions of exogenous and endogenous stressors. This review will focus on some of the identified molecular changes leading to the deterioration of the extracellular matrix of both the annulus fibrosus and nucleus pulposus. In addition, we will provide a summation of our current knowledge supporting the role of associated DNA and intracellular damage, cellular senescence's catabolic effects, oxidative stress, and the cell's inappropriate response to damage in contributing to intervertebral disc degeneration. Our current understanding of the molecular mechanisms through which intervertebral disc degeneration occurs provides us with abundant insight into how physical and chemical changes exacerbate the degenerative process of the entire spine. Furthermore, we will describe some of the related molecular targets and therapies that may contribute to intervertebral repair and regeneration.