1 0 0 0 情報の歴史 : 象形文字から人工知能まで

- 著者

- 松岡正剛監修 編集工学研究所構成

- 出版者

- 日本電信電話株式会社

- 巻号頁・発行日

- 1990

1 0 0 0 OA 麻痺側立脚期の膝関節の動きによる片麻痺者の歩行パターン別の時間因子の分析

- 著者

- 田中 惣治 本島 直之 山本 澄子

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.11359, (Released:2018-06-07)

- 参考文献数

- 23

【目的】片麻痺者の麻痺側膝関節の動きによる歩行パターン分類を基に,歩行パターン別に歩行各相の割合が短縮,もしくは延長するかを調べ,その運動学・運動力学的要因を分析した。【方法】回復期片麻痺者121 名を対象とし,三次元動作分析装置と床反力計を用いて歩行を計測した。【結果】歩行パターンにより違いがみられた時間因子は単脚支持期と前遊脚期時間であった。前遊脚期時間はこの時期に膝関節が十分屈曲するかが重要となり,足底屈モーメントによるPush off の減少が膝屈曲角度の低下に影響している。特に荷重応答期に膝関節が過伸展する歩行パターンは,前遊脚期で膝屈曲モーメントが大きく膝関節が屈曲しにくくなり,前遊脚期時間が延長するのが特徴である。【結論】片麻痺者の歩行パターンにより前遊脚期時間に差がみられ,その運動学・運動力学的要因は歩行パターンで異なることが明らかになった。

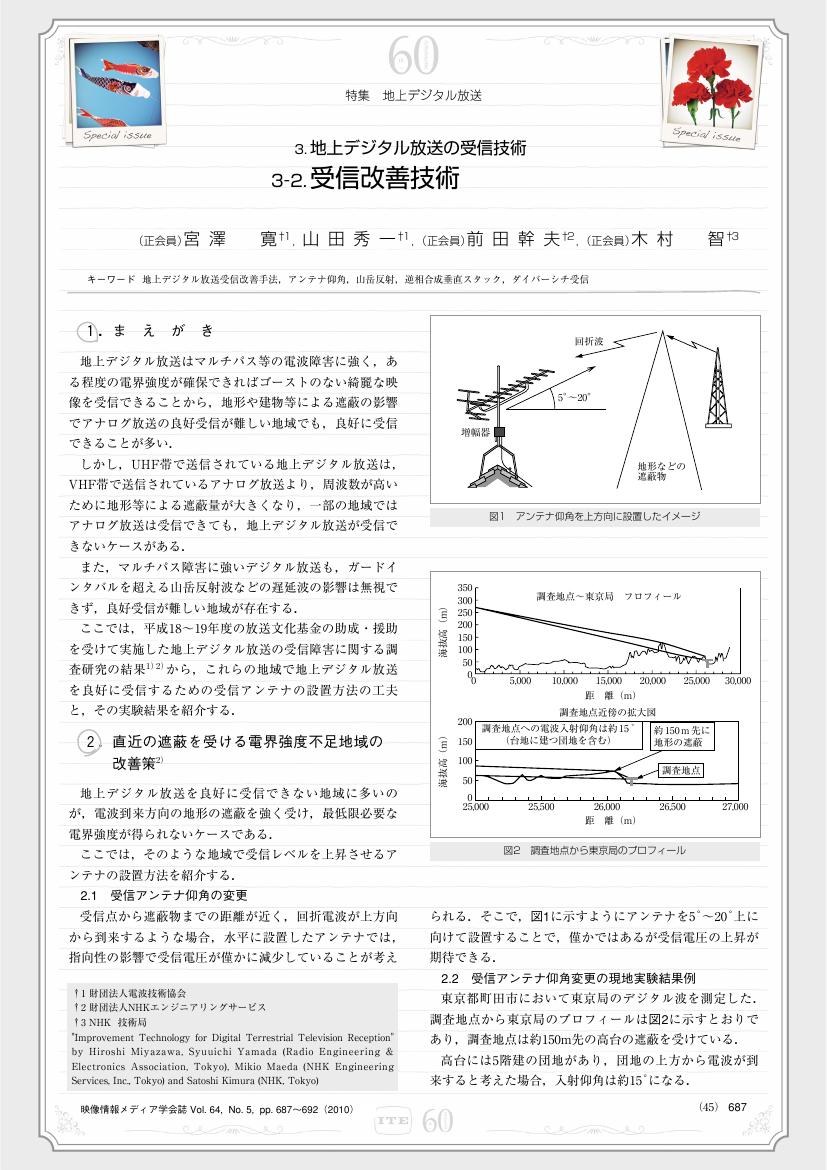

1 0 0 0 OA 3-2 受信改善技術

- 著者

- 宮澤 寛 山田 秀一 前田 幹夫 木村 智

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.687-692, 2010-05-01 (Released:2012-03-28)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 戦間期硫安業界における東洋窒素工業株式会社の活動

- 著者

- 兒玉 州平

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.3, pp.349-371, 2014-11-25 (Released:2017-06-03)

日本政府は,ドイツ企業の特許「ハーバー・ボッシュ法」を1917年,敵国財産として接収し複数の企業からなる組合に払い下げた。先行研究は,その後組合が設立した東洋窒素工業株式会社(以下,東洋窒素)は結局合成硫安製造を行わず,唯一の業務は,ドイツ硫安の輸入に際して,自身の持つハーバー・ボッシュ法特許権侵害を理由にロイヤルティーを徴収することだったとしてきた。しかし,東洋窒素のロイヤルティー徴収は1932年に中止されており,ここに東洋窒素は敗戦に至るまで存続したという事実との矛盾がある。本稿は,東洋窒素の存在意義は,1930年以前は,ドイツ硫安の需給調整によって国内企業を守ることにあったとした。1930年以降は硫安の輸入が許可制となり,また既存企業が明示的なカルテルである硫安配給組合を結成する中で,需給調整を行うことはなくなったものの,東洋窒素は配給組合の中で,配給組合に対するアウトサイダーが出現したとき,特許権侵害を仄めかし,さらには内部留保したロイヤルティーで株式を取得して直接経営に関与することで協調的な関係を築くことを可能にしたと結論づけた。

- 著者

- Akira Kudo

- 出版者

- Business History Society of Japan

- 雑誌

- Japanese Yearbook on Business History (ISSN:09102027)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.88-116, 1989-03-15 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 70

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1931年11月05日, 1931-11-05

- 著者

- 渡辺 弥生

- 出版者

- 法政大学文学部

- 雑誌

- 法政大学文学部紀要 (ISSN:04412486)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.87-104, 2004

本研究は、公立小学校3年生の2クラスを対象に、社会的スキルを育むサイコ・エデュケーションとしてのVLF(Voice of Love and Freedom)実践を用いた場合と従来型の副読本を利用した道徳実践を行った場合とで、児童の社会的スキルの向上に違いがあるかどうかを比較検討した。VLFプログラムは、①自他の視点の違いへの気づき、②自分の気持ちを相手に伝える力、③他人の気持ちを推測する力、④自分と他人の葛藤を解決する力、を育てることが意図されており、絵本を教材とした4つのステップから構成される体験型の思いやり育成プログラムであった。パートナー・インタビュー、ロールプレイなど多様な活動が盛り込まれている。アセスメントは社会的スキル、共感性の質問紙と情報分析力を明らかにする絵カードが用いられた。実践の授業前と授業後で社会的スキルの変化を検討したところ、実践クラスにおいて社会的スキルの効果が認められたほか、絵の分析における視点の変化も明らかになった。

1 0 0 0 OA 鏡像への単純接触効果が潜在的自尊心に及ぼす影響

- 著者

- 松田 憲 檀 友香莉 三石 奈々 三浦 佳世 楠見 孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第81回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.1B-051, 2017-09-20 (Released:2020-03-27)

1 0 0 0 OA 歴史上の「阿部一族」事件 : 殉死事件の真相と鴎外の「阿部一族」

- 著者

- 藤本 千鶴子

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.1-12, 1973-02-01 (Released:2017-08-01)

1 0 0 0 OA スペイン及びオランダの台湾植民地支配

- 著者

- 堀江 洋文

- 出版者

- 専修大学人文科学研究所

- 雑誌

- 専修大学人文科学研究所月報 = Senshu University Institute of Humanities Monthly Bulletin (ISSN:03878694)

- 巻号頁・発行日

- vol.300, pp.133-159, 2019-05-31

1 0 0 0 OA 大腿外側皮神経障害: その病因と治療に関する検討

- 著者

- 二見 俊郎 前之園 多幸 塚本 行男

- 出版者

- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology

- 雑誌

- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.1229-1232, 1992-03-25 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 8

著者らは, 過去7年間に大腿外側皮神経障害 (meralgia paresthetica) の13例 (男性3例, 女性10例) を経験した. いずれの症例も Tinel 徴候や電気生理学的所見などから, 鼠径靱帯部での絞的性神経障害と考えられた. 我々の症例で特徴的なことは, 発症原因として下着の締め過ぎによると思われた症例を6例にみたことであった. 治療として, まず全例に保存的療法が試みられ, 6例に症状の改善が得られた. 改善が得られた症例は, 症例12を除きいずれも発症後8ヵ月以内に来院した症例であった. 保存的療法に抵抗した7例中4例に対して神経剥離術が施行され, いずれの症例も鼠径靱帯周囲部での種々の原因による神経の圧迫所見を確認し, 術後症状の改善を得た. 以上のことから, 下着の締めすぎを発症誘因の一つとして認識すべきであり, また罹病期間が短い症例には保存療法が有効であるが長期間の覆病期間を有する症例に対しては, 手術的療法を考慮すべきと思われた.

1 0 0 0 OA 菅生沼の植生とその変遷I その概要と水辺の民俗

- 著者

- 小幡 和男 飯田 勝明

- 出版者

- 日本景観生態学会

- 雑誌

- 国際景観生態学会日本支部会報 (ISSN:1345532X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.10-12, 1996-04-30 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 菅生沼の植生の現況と遷移

1 0 0 0 IR 長野県上伊那地方の方言終助詞「ニ↑」の意味分析

- 著者

- 中村 純子

- 出版者

- 信州大学留学生センター紀要

- 雑誌

- 信州大学留学生センター紀要 (ISSN:13467433)

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.13-24, 2006-03

長野県上伊那地方で使われている方言終助詞「ニ↑」の意味を、「ヨ」、「ジャン」と比較し、明らかにすることを目的とする。「ニ↑」は聞き手が共通認識を持ってしかるべきだという文脈で、聞き手の共通認識の欠落に対して、話し手が共通認識を要求する標識である。「ヨ」は「ニ↑」と同様、話し手と聞き手との間に認識のギャップがあることが前提にあるが、聞き手に対して、「共通認識を持ってしかるべきだ」という話し手の意識はない。「ジャン」は「ニ↑」、「ヨ」とは逆に話し手と聞き手の認識のギャップがないことが前提となっている。

- 著者

- 神崎 宣武

- 出版者

- たちばな出版

- 雑誌

- 伝統と革新 : オピニオン誌

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.82-89, 2019-09

- 著者

- 澤野 義一

- 出版者

- 大阪経済法科大学法学研究所

- 雑誌

- 大阪経済法科大学法学研究所紀要 (ISSN:02854325)

- 巻号頁・発行日

- no.41, pp.1-29, 2007-03

- 著者

- 中野 昌治

- 出版者

- ぎょうせい

- 雑誌

- 法律のひろば (ISSN:09169806)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.p77-80, 1976-02

- 出版者

- 財務省印刷局

- 雑誌

- 時の法令 (ISSN:04934067)

- 巻号頁・発行日

- no.902, pp.p55-61, 1975-08-13

- 著者

- 名嘉 正八郎

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 世界 (ISSN:05824532)

- 巻号頁・発行日

- no.331, pp.84-86, 1973-06