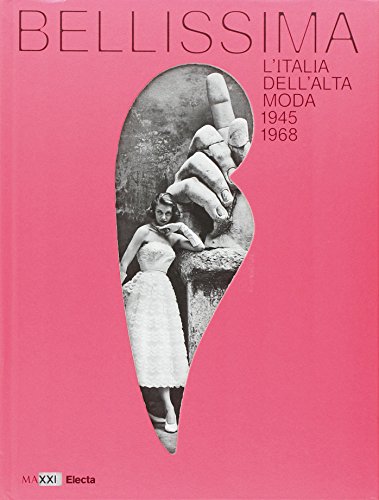

- 著者

- [libro a cura di Maria Luisa Frisa Anna Mattirolo Stefano Tonchi]

- 出版者

- Mondadoril Electa

- 巻号頁・発行日

- 2014

1 0 0 0 Italian visual poetry, 1912-1972

- 著者

- edited by Luigi Ballerini

- 出版者

- Wittenborn & Co. [distributor]

- 巻号頁・発行日

- 1973

- 著者

- Willard Bohn

- 出版者

- Bucknell University Press

- 巻号頁・発行日

- 1993

1 0 0 0 OA 近赤外およびフーリエ変換赤外分光分析法による泡盛の酒質判定

近赤外およびFTIR分光分析法を用いて,沖縄県産泡盛の基本成分の非破壊品質評価モデルの開発を検討した。また,中赤外分光法を用いて泡盛の産地分級の可能性を調べた。泡盛の物性と化学成分測定の結果から,密度と粘度の供試材料間の差は確認されなかった。フーゼル油量,アルデヒド量,メチルアルコール量は微量しか検出されなかった。しかし,酸度は八重山地区の請福,宮之鶴,泡波が他の地区の試料より高かった。請福,宮之鶴,泡波を除いた試料では,酸度とpHの間にr=-0.82の相関が得られた。酸度とアルデヒド量の間にはr=0.52の相関が得られた。フーゼル油量,メチルアルコール量は北部から南部,離島の順に高い値を検出した。近赤外吸光度スペクトルを用いた各成分のPLS回帰分析の結果,すべての項目においてR=0.95以上の測定精度となった。FTIRの結果,フーゼル油量,アルデヒド量,メチルアルコール量,酸度,pHは,それぞれR=0.91,0.74,0.78,0.98,0.80の精度で予測可能であった。また,近赤外吸光度スペクトルを用いたクラスター分析により,泡盛の生産地域が分類可能であることが確認された。

1 0 0 0 人工市場を用いたレバレッジドETFがザラ場市場に与える影響分析

- 著者

- 丸山 隼矢 水田 孝信 八木 勲

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)

- 巻号頁・発行日

- vol.J103-D, no.11, pp.755-763, 2020-11-01

レバレッジドETFとは,日々のリターンが原資産や原指数(例えば,日経平均やTOPIXなど)の価格の変動率に一定の倍数を乗じた値動きをするETFのことを指す.レバレッジドETFは,レバレッジ率を維持する(保有する原資産の純資産総額を,レバレッジドETFの純資産総額の決められた倍数に維持する)よう,原資産の価格が上昇すれば原資産を買い,反対に下落した際は原資産を売るというリバランス取引を日々行わなければならない.そのため,これらの売買が原因で原資産の価格を不安定にさせているのではないかと言われている.これまでに,人工市場を用いた研究によってレバレッジドETFが板寄せ方式の原資産市場の価格形成に影響を与えることが知られているが,ザラ場方式の市場は未調査のままである.そこで本研究では,ザラ場方式の原資産市場においてレバレッジドETFが価格形成に与える影響を調査した.その結果,レバレッジドETFのリバランス取引の最低注文数が小さいほど市場の価格形成に与える影響が大きいことを確認した.

1 0 0 0 メタノール含量の低いフルーツブランデーの製造方法

1 0 0 0 OA 左氏会箋

- 著者

- 竹添進一郎 (光鴻) 編

- 出版者

- 明治講学会

- 巻号頁・発行日

- vol.第5,6, 1904

1 0 0 0 OA 集団に効くことと個人に効くこと

- 著者

- 津谷 喜一郎

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.569-598, 1998-03-20 (Released:2010-03-12)

WHO西太平洋地域事務局の伝統医学担当医官としての, 種々の状況における演者の経験は多様なものであった。その中でしばしば演者は, 伝統医学の“普及”が先か“評価”が先かという論争に巻き込まれた。しかし, 中医学の“普及”に対し強い政策を採る中国も1990年代となり, 中医学に臨床疫学の手法を取り入れるようになった。本講演で, 演者は臨床薬理学者としての立場から, 東アジアに焦点を当て伝統医学の現状を述べ将来へのプランを提示した。まず, 臨床薬理学と臨床疫学の関係についてふれ, 無作為化比較試験 (randomized controlled trial: RCT), プラセボ, 種々のバイアスとそれを減ずるための手法など, この領域の基本的コンセプトについて述べた。研究デザインによるエビデンスの違い, 前後の比較の問題点などについて紹介した。「エビデンスに基づいた東洋医学」(Evidence-based Oriental Medicine: EBOM) を提示し, その基本となる臨床試験の文化的受容性と実行可能性について論じた。また古典が形成された時代における有効性や安全性についての情報の蓄積のパターンと, 産業化された現代のそれのと比較を行った。Number needed to treat (NNT) のコンセプトの紹介を通じて, 集団に効くことと個人に効くことの違い, また東洋医学の評価においてソフトデータをエンドポイントとしての重要性を論じた。エビデンスを臨床の現場にどう適用するかについて述べ, エビデンスがない場合にはそれを作る方向, すなわちエビデンスに対しバイアスをもった医学 (Evidence-biased medicine) が望まれるとした。厚生省は1989年に漢方エキス製剤の再評価プログラムをスタートさせた。これは, WHOによる herbal medicine の評価に関する活動などの世界的な流れを汲むものである。漢方エキス製剤の臨床試験に関する情報や, 有害事象・副作用情報の公開の必要性を, 医薬品行政の情報公開とともに論じ, また単一事例法を紹介した。日本東洋医学会が, 今後の漢方薬の評価の戦略づくりにおいて演ずる役割に期待を表明した。

1 0 0 0 IR 琴を弾かないかぐや姫

- 著者

- 岡田 ひろみ Hiromi Okada

- 雑誌

- 文學藝術 = Arts and letters

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.27-35, 2019-12

1 0 0 0 OA 研究デザインからみた鍼灸による未病治

- 著者

- 津谷 喜一郎

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.173-176, 2003-05-01 (Released:2011-03-18)

1 0 0 0 OA Phytophthora cinnamomiによるウルシ林の衰退―国産漆の新たなる脅威―

- 著者

- 升屋 勇人 田端 雅進 市原 優 景山 幸二

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.6, pp.318-321, 2019-12-01 (Released:2020-02-01)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

国産漆の需要拡大とともに国産漆増産の機運が高まる中,これまでに多くのウルシの植林が全国で行われてきたにも関わらず,漆液の収穫にこぎつけている地域は多くない。そこにはウルシの育成時における何等かの阻害要因が存在すると考えられた。実際に全国で植林したウルシの衰退傾向が著しい地域において調査を行った結果,北海道や岩手県を除く衰退林のほとんど全てで土壌より植物疫病菌の1種Phytophthora cinnamomiが検出された。分根苗を用いた土壌混和による接種試験では,菌を入れていない土壌と比較して明らかな衰退枯死が見られた。本研究により,P. cinnamomiは日本のウルシ植林において阻害因子の一つとなり得ると考えられた。また,本病害を新病害「ウルシ疫病」とすることを提案した。

1 0 0 0 <I>H. pylori</I>未感染胃癌の特徴

- 著者

- 上村 直実 八尾 隆史 上山 浩也 藤澤 貴史 矢田 智之

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.1733-1743, 2014

種々の感染診断法の偽陰性に伴う「<I>H. pylori</I>陰性胃癌」が少なからず認められるが,<I>H. pylori</I>未感染の胃粘膜に発生する「<I>H. pylori</I>未感染胃癌」の頻度は稀である.「<I>H. pylori</I>未感染胃癌」として代表的なものは,分化型胃癌に関しては八尾らが提唱した胃底腺型胃癌であり,未分化型胃癌に関しては粘膜内の印環細胞癌と考えられる.胃底腺型胃癌は,おもに胃体部に発生する腫瘍で,免疫組織学的には胃型形質を主体とする低異型度の癌であるが,早期に粘膜下層への浸潤がみられるもので,日常の内視鏡診療では萎縮性変化のない胃粘膜の胃体部に存在する小さな粘膜下腫瘍様病変に注意が必要である.一方,未分化型胃癌については,未感染胃粘膜に比較的多くみられる印環細胞癌が代表的なものと思われ,内視鏡的には胃体部の小さな褪色領域に注意すべきであり,今後,症例を集積した臨床的な解析が必要である.<I>H. pylori</I>陰性時代を迎える今後,<I>H. pylori</I>陽性胃癌と未感染胃癌に関する遺伝子レベルでの検討が必要となっている

1 0 0 0 IR 性差研究の変遷と最近の動向

- 著者

- 有賀 美和子

- 出版者

- 東京女子大学

- 雑誌

- 東京女子大学紀要論集 (ISSN:04934350)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.p193-204, 1992-09

1 0 0 0 翼手目キクガシラコウモリ科及びヒナコウモリ科の核学的研究

1 0 0 0 東マレ-シヤ,サバ州産コウモリの条虫相〔英文〕

1 0 0 0 IR 石垣島産ジャコウネズミに寄生する条虫

- 著者

- 澤田 勇 原田 正史

- 出版者

- 奈良産業大学経済学会

- 雑誌

- 産業と経済 = The Journal of Industrial Economics (ISSN:09159789)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.5, pp.37-42, 1994-03-25

- 著者

- 本川 雅治 鈴木 仁 原田 正史

- 出版者

- 日本動物分類学会

- 雑誌

- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, 1999