1 0 0 0 OA Research on Cham History in Malaysia

- 著者

- Danny WONG Tze-ken

- 出版者

- Toyo Bunko

- 雑誌

- Asian Research Trends New Series (ISSN:18807313)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.25-44, 2008

1 0 0 0 IR 小中学校における睡眠教育の現状と課題 : 養護教諭を対象とした調査の結果から

- 著者

- 浅岡 章一 福田 一彦

- 出版者

- 江戸川大学

- 雑誌

- 江戸川大学紀要 = Bulletin of Edogawa University

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.329-334, 2017-03

様々な認知機能に与える乱れた睡眠習慣の悪影響は,多くの実験や調査によって明らかにされてきている。乱れた睡眠習慣と学業成績との関連も国内外を問わず多数の研究で確認されていることから,学校現場における睡眠教育の必要性も以前から指摘されている。しかし,学校現場における睡眠教育の現状においては不明な点も多い。そこで,我々は子どもの健康教育の担い手と考えられる養護教諭 (保健室の先生) を対象として,睡眠に対する正しい知識の有無と睡眠教育の現状に関する調査を行った。さらに睡眠の正しい知識の教育現場への普及方法に関する示唆を得ることを目的として,養護教諭が睡眠教育のために睡眠の専門家からどのような支援を必要としているのかについて「ニーズ調査」を合わせて実施することとした。調査の結果,養護教諭は睡眠教育の必要性を高く考えているが,実際に学校現場では睡眠教育を頻繁に実施できていないと考えられた。信頼できる情報を載せたWeb サイトやテキスト・スライドの必要性が高く評価されており,睡眠に関する正しい情報を収集し難い事が教育現場における睡眠教育の実施を妨げている一因と考えられた。

1 0 0 0 OA 観測データによる,有明・八代海海域における水温,塩分,潮位の時系列変動特性

- 著者

- 園田 吉弘 滝川 清 荒巻 智子 川崎 信二 齋藤 孝

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.I_1164-I_1169, 2014 (Released:2014-10-01)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

1981~2008年の東シナ海北部海面水温,有明・八代海海域の水温,塩分,潮位および周辺陸域の気温,流入河川の流量データを用いてMann-Kendall検定,均質性検定等の統計解析を行い,東シナ海北部海面水温および気温と有明・八代海の水温の関連性,潮位変動と水温変動の関連性,塩分と流入河川の流量の関連性を検討した.検討の結果,有明・八代海海域の水温変動は,東シナ海北部の海面水温,周辺陸域の気温の変動の影響を強く受けており,その傾向は八代海でより顕著であることがわかった.また,潮位の上昇は,水温の上昇と同時かあるいはやや遅れて出現しており,水温変動が潮位変動の要因の一つである可能性が示唆された.有明・八代海湾口部の塩分の経年変動に,筑後川,球磨川からの河川流量の経年変動の影響が現れ,特に,梅雨期においてその傾向が顕著である.

- 著者

- トゥリン ナム ホアイ グエン クイン アン マイ Nam Hoai Trinh Quynh Anh Mai Nguyen

- 出版者

- 同志社大学グローバル・スタディーズ学会

- 雑誌

- 同志社グローバル・スタディーズ = Journal of global studies (ISSN:21859396)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.51-71, 2016-03-31

This study aims to examine the determinants of inward FDI in Vietnam over the period 1990-2013 using time-series analysis techniques that address the problem of nonstationarity of data. Specifically, the Unit root test and Cointegration approach are applied to ensure that the regressions are not spurious. The empirical results reveal that gross domestic product (GDP) growth rate, trade openness, exchange rate, secondary education and external debt have positive effects on FDI inflows whereas inflation rate, telephone lines and government consumption are found to have negative impacts on FDI inflows. Moreover, the effects of GDP per capita and interest rate on inward FDI are statistically insignificant with unexpected signs. Ultimately, the paper suggests that synchronized efforts should focus on strengthening the capacity of economic growth, trade effectiveness, and labor skills in order to ensure stability in macroeconomic performance, which enhances the confidence of foreign investors in Vietnam.

1 0 0 0 OA 実験家から見た計算物理学 (<特集> 物性における計算物理)

- 著者

- 長谷田 泰一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.11, pp.897-906, 1985-11-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 29

計算物理実験とはどんな実験なのか, これ迄, 現実の時間空間の中で現実の物質を対象に実験をしてきた一人の実験家があらためて考え直してみた感想と意見と提案が述べてある. 計算物理実験は仮想的な系についての実験を可能にするわけで, この事は物理学の中で実験も理論も何が目標であるのかを問い直されることになる. いずれも自然の論理構造の新しい発見が目標なのであって, その為にそれぞれはどのように役目を分担しているのか. 研究課題の具体的な分類学を試みてある. また温度バルクハウゼン効果と名付けている未解決の現象についての本当の実験と計算機シミュレーションを平行して行い, 相互比較の中から計算物理実験の今後の方向を探ってみる.

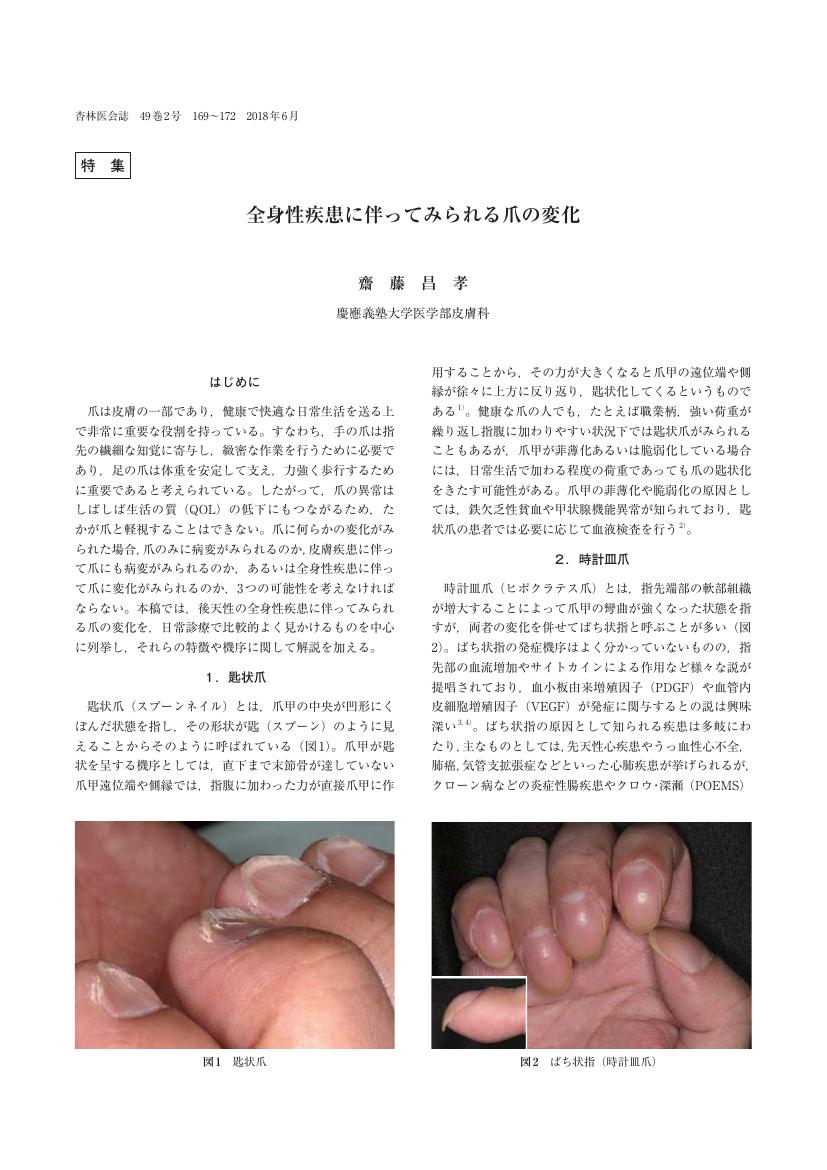

1 0 0 0 OA 全身性疾患に伴ってみられる爪の変化

- 著者

- 齋藤 昌孝

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.169-172, 2018 (Released:2018-07-06)

- 参考文献数

- 16

- 著者

- 久保田 由美子

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3-4, pp.448, 2010-04-10 (Released:2017-02-10)

1 0 0 0 OA 映画『少年』に描かれた子ども像--「少年」の主体についての検討

- 著者

- 荒川 志津代

- 出版者

- 名古屋女子大学

- 雑誌

- 名古屋女子大学紀要 人文・社会編 = Journal of Nagoya Women's University humanities・social science (ISSN:09152261)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.19-29, 2008-03

- 著者

- 初谷 勇

- 出版者

- 日本図書館研究会

- 雑誌

- 図書館界 (ISSN:00409669)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.27-28, 2020-05-01 (Released:2020-06-30)

- 著者

- 作田 佳奈美 湯浅 哲也 加藤 靖佳 SAKUTA Kanami YUASA Tetsuya KATO Yasuyoshi

- 出版者

- Special Needs Edudcation Research Center, University of Tsukuba

- 雑誌

- 筑波大学特別支援教育研究 = THE JAPANESE JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION RESEARCH (ISSN:1883924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.83-94, 2018-03

聴覚特別支援学校小学部の音楽科の授業では,音楽の諸能力を伸ばすとともに,音楽を愛好する気持ちや楽しむ気持ちを育むためにさまざまな実践が行われている。聴覚特別支援学校に在籍している多くの聴覚障害児は聴覚活用に制約があることから,音楽科の指導の難しさが課題とされている。そこで,本研究では,聴覚特別支援学校小学部の音楽科担当教員を対象に,質問紙調査を通して音楽科の授業の工夫や取り組みについて検討した。その結果,音楽科の授業を行うにあたっての注意点や考慮すべき点として,「音楽は楽しいという気持ちを育てる」といった回答が最も多く見られた。また,個々の児童の聴こえへの配慮とともに,(1) 音楽を理解するために歌詞表示など視覚的な情報や補助教材の確保,(2) 歌唱における自由な発声表現や個々の聴こえや嗜好に合わせた器楽や楽曲の選定,が聴覚障害児にとって音楽科の授業を楽しむための留意点であることが示唆された。

- 著者

- Arata Tarui Atsushi Matsumura Sohei Asakura Kenji Yamawaki Rintaro Hattori Hiroyuki Daimon

- 出版者

- Japanese Society for Root Research

- 雑誌

- Plant Root (ISSN:18816754)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.83-91, 2013 (Released:2013-12-24)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 4 4

Legume-grass mixed cropping has significant advantages that affect crop yield and soil resources. Generally, grasses grown with legumes take up more nitrogen than those grown under sole cropping. We focused on the effect of cutting hairy vetch during a vigorous growth stage on N uptake in oat under mixed cropping. We evaluated the amounts of N transferred from hairy vetch to oat by using a 15N dilution method. Cutting hairy vetch increased the number of tillers and dry weight of oat, but total N content was not significantly higher than that under mixed cropping without cutting. In contrast, the amount of N transferred to oat was increased by cutting. Estimated amounts of N transferred to oat were 2.7 g m-2 with cutting of hairy vetch and 0.8 g m-2 without cutting. Cutting half of the oats under sole cropping did not indicate the transfer of rhizodeposited N in oat to the residual plants. In addition, cutting hairy vetch increased the amounts of accumulated solar radiation in the middle canopy of the mixed cropping plots. Therefore, in a hairy vetch and oat mixed cropping system, cutting of the hairy vetch might enhance growth of oat due to the transfer of N from hairy vetch and the reduction of light interception to the oat canopy. N fertility enhancement of the soil by cutting of the legume would be valuable for low-input crop production.

1 0 0 0 IR Nettipakaranaの研究

1 0 0 0 OA テレビ番組におけるバラエティ番組の位置づけ

- 著者

- 鹿島 我

- 出版者

- 京都光華女子大学短期大学部

- 雑誌

- 京都光華女子大学短期大学部研究紀要 = Bulletin of Kyoto Koka Women's College (ISSN:13465996)

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.69-80, 2011-12

- 著者

- 河合 俊郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.175-178, 2017-11-25 (Released:2018-06-19)

- 参考文献数

- 7

Armored searobins in the Indo-West Pacific genus Paraheminodus Kamohara, 1958 (Peristediidae), characterized by upper jaw teeth, the lateral head margin smooth, posterior pairs of lower lateral row bony plates separated from each other, and unbranched barbels on the lower jaw (except for posteriormost lip and chin barbels), include four species: Paraheminodus laticephalus (Kamohara, 1952), P. murrayi (Günther, 1880), P. kamoharai Kawai, Imamura and Nakaya, 2004 (known only from a single record from the Sulu Sea, Philippines) and P. longirostralis Kawai, Nakaya and Séret, 2008. To date, only P. laticephalus and P. murrayi have been recorded from Japan. However, a single specimen of P. kamoharai (114.2 mm in standard length) collected from Kochi, Japan, was found in the collection of Kyoto University, Japan, being the second record of the species and first from Japanese waters. Paraheminodus kamoharai is re-diagnosed, having 5+1+17– 20=23–26 gill rakers, rostral projection length 42.5–47.0% of head length, upper jaw length 40.5–42.3% of head length, lower jaw length 36.5–37.7% of head length, pectoral fin length 57.5–66.4% of head length, preopercular spine length 34.9–40.9% of head length, distance from anus to caudal fin 46.9–49.3% of standard length, and both forwardly and backwardly directed spines on the posterior upper lateral row bony plates. The new Japanese standard name “Kamohara-kihoubou” is proposed for the species.

1 0 0 0 OA 日本鍼灸古流派の研究-腹診および腹部刺鍼を中心として

- 著者

- 奥村 裕一

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.4, pp.292-298, 1997-12-01 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 13

伝統医学としての日本鍼灸を位置づけ、さらには現代日本における多様な病に対処していく上で古流派の研究は欠かせないものである。室町期以後、徐々に日本的な展開がなされ、日本の風土や民族性にあわせたものが開花していくこととなった。その中でも日本が世界にアピールできるものとして夢分流の腹診や腹部打鍼術などがある。そこで今回、腹診および腹部刺鍼を中心に各種古流派の見解を調査するとともに、多くのものに共通して重視される観点をさぐった。その結果、腹診の診断的意義として人体における上下左右の気血の偏在を察知するに適したものであり、腹部刺鍼においても膀を中心として上下左右の調和をはかるよう工夫が必要であることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA 調節の基礎と臨床

- 著者

- 八子 恵子

- 出版者

- JAPANESE ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS

- 雑誌

- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.4-10, 1992-11-20 (Released:2009-10-29)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA ラット中脳-辺縁系ドーパミン神経活動へのリドカインの影響に関する研究

- 著者

- 大井 清

- 出版者

- 九州歯科学会

- 雑誌

- 九州歯科学会雑誌 (ISSN:03686833)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.235-247, 1993-02-25 (Released:2017-12-21)

Using the technique of in vivo microdialysis, extracellular concentrations of dopamine, 3, 4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) and homovanillic acid (HVA) were determined in the nucleus accumbens and ventral tegmental area, while Sprague-Dawley rats underwent lidocaine perfusion and intravenation. The microdialysis probe had semipermeable cellulose tubes (molecular weight cutoff 50, 000 : O. D. 0.22mm). Perfusion was started 12 hours after implantation of the microdialysis probe under a freely-moving condition. Measurement of the extracellular concentrations of dopamine, DOPAC and HVA was made at 20 minute intervals, which was started 120 minutes after the onset of the perfusion. Dopamine, DOPAC and HVA were quantified by a high-performance liquid chromatography coupled with an electrochemical detector. The results were as follows : 1. Extracellular dopamine levels decreased in perfusion of 10^<-3> M lidocaine for 100 minutes in nucleus accumbens and ventral tegmental area of rat brain, but they did not change in perfusion of 10^<-4>∿10^<-6> M lidocaine. 2. Extracellular dopamine levels did not change in intravenation of 0.74mg/min lidocaine for 20 minutes in nucleus accumbens and ventral tegmental area of rat brain. 3. It is assumed that the high concentration lidocaine inhibited mesolimbic dopamine neuron activity, but the lidocaine did not inhibit mesolimbic dopamine neuron activity when it's concentration was less than convulsion threshold.

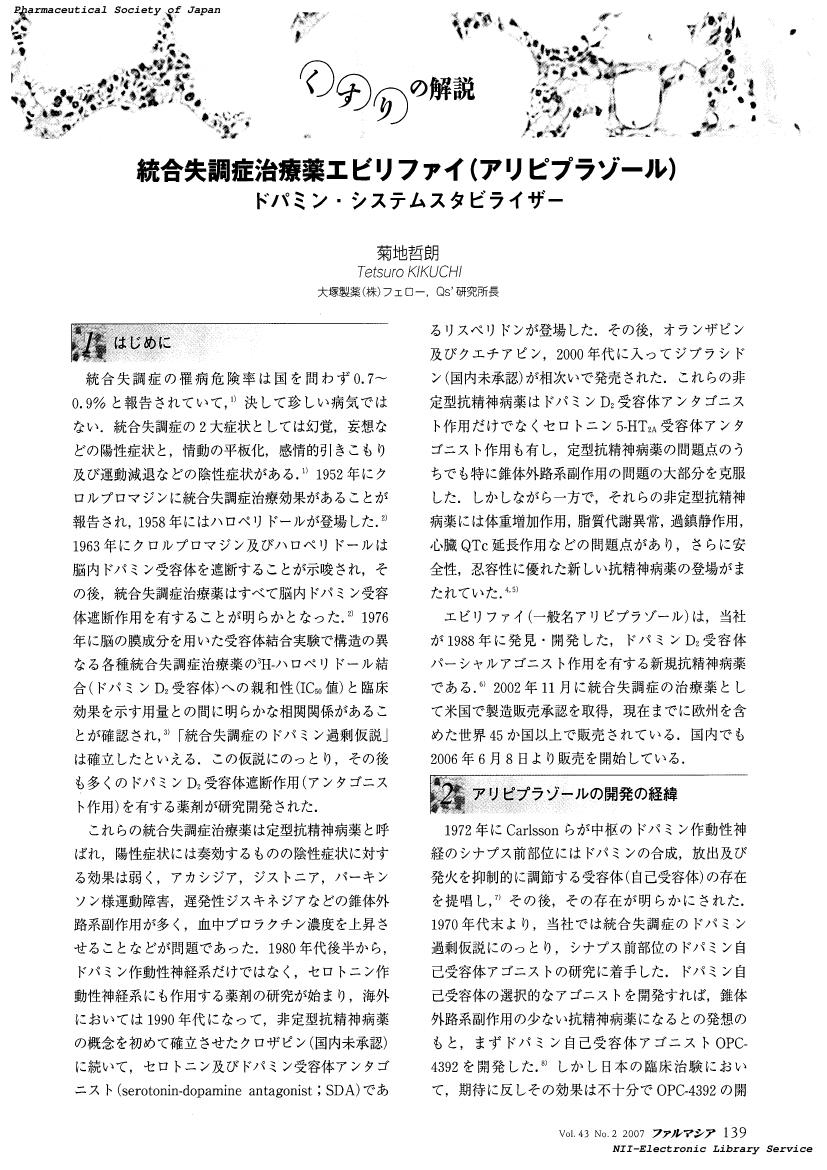

- 著者

- 菊地 哲朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.139-141, 2007-02-01 (Released:2018-08-26)

- 参考文献数

- 21

1 0 0 0 対象化し得ないもの : 無の哲学

- 著者

- 田代 秀徳

- 出版者

- 東海大学

- 雑誌

- 東海大学紀要. 教養学部 (ISSN:03892018)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.1-21, 1972-09-30