- 著者

- 塚原 英敦

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.102-105, 2009 (Released:2011-12-21)

- 参考文献数

- 19

1 0 0 0 OA 書評

- 著者

- 佐竹 郁夫 半田 賢司 有木 進 増田 弘毅

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.422-436, 2005-10-26 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 15

- 著者

- 松井 秀俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本統計学会

- 雑誌

- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.247-249, 2014-09-26 (Released:2015-04-30)

- 著者

- 野中 健志郎 猪八重 拓郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.457-463, 2019-10-25 (Released:2019-11-06)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は,住環境評価の視点から判別分析を用いて居住誘導区域が設定された場所の要件を明らかにすることにある.はじめに,線引き都市を対象に居住誘導区域の設定状況を市街化区域の人口密度と居住誘導区域に対する市街化区域の縮小率を用いて分析し,クラスター分析により6つのtypeに分類した.その上で,そのtypeを基に代表都市として土浦市,鶴岡市,箕面市,熊本市を選出した.さらに,住環境評価の視点から居住誘導区域の設定の有無を識別するための判別モデルを構築した.最後に,構築した判別モデルを縮小率の異なる他都市に適用した.結果として,判別モデルにより縮小率の高低を住環境指標の観点から一定程度説明することができた.

1 0 0 0 OA 明示的な依頼と暗黙的な引き込みにおける指示物体認識性能と印象の比較

- 著者

- 木本 充彦 飯尾 尊優 塩見 昌裕 タネヴ イヴァン 下原 勝憲 萩田 紀博

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.441-452, 2018 (Released:2018-08-15)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

The recognition of indicated objects by interacting people is an essential function for robots that act in daily environments. However, due to ambiguous references by them, accurate recognition of indicated objects have difficulties for the robots. For example, people sometimes use the words which did not contain in the robots' databases, or they did not use enough words to identify the object. Therefore, to improve recognition accuracy, we must decrease such ambiguity of indicating behaviors of people. For this purpose, we experimentally compared two kinds of interaction strategies to decrease the ambiguity: explicitly providing requests to people about how to refer to objects, or implicitly aligning with people's indicating behaviors. The experimental results showed that participants evaluated the implicit strategy to be more natural than the explicit strategy, and the recognition performances of the two strategies were not significantly different.

1 0 0 0 OA 1970年前後の前衛音楽における反復要素の増加と物語の復活

- 著者

- TAKEDA Masatsune MARUMURA Masahiro

- 雑誌

- 帝京科学大学総合教育センター紀要 総合学術研究 = Bulletin of Center for Fundamental Education Teikyo University of Science (ISSN:24341355)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.1-11, 2019-10-31

和歌山県立自然博物館所蔵のカニ類標本(永井コレクション)の分類学的研究.IV.ヒシガニ科の6 稀種和歌山県立自然博物館所蔵のカニ類標本(永井コレクション)の分類学的研究の第4報として|下記のヒシガニ科6種を記録した。ヒメカルイシガニDaldorfia leprosa (Nobili, 1905);コオキナガニ(新称)Aulacolambrus hystricosus Tan & Ng, 2003;サンカクカワリヒシガニCryptopodia contracta Stimpson, 1857;ツバサカワリヒシガニ(新称)Furtipodia petrosa(Klunzinger,1906);アバタハナヒシガニGarthambrus lacunosus(Rathbun, 1906);ツノダシヒシガニモドキRhinolambrus lamelliger(White,1847)。これらはMarumura & Kosaka(2003)1)により永井コレクションの標本目録に学名と和名|標本の記録のみが記されているが|本報文で学名の変更と誤同定の修正を行い|ヒメカルイシガニ以外の5 種を正式に日本新記録種とした。

- 著者

- 金 泰龍

- 出版者

- 日本マンガ学会 ; 2002-

- 雑誌

- マンガ研究

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.143-163, 2017-03

1 0 0 0 OA 三浦半島断層群周辺の地下水のラドン222濃度の特徴

- 著者

- 森田 雅明 角森 史昭 松山 諒太朗 森 俊哉

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.91-95, 2013 (Released:2013-02-28)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 2

三浦半島の活断層群周辺の地下水中のラドン濃度の調査を行った。調査地域の平均の地下水ラドン濃度は5.8±4.8Bq L-1,最高の値は17.2±1.0Bq L-1であった。また,採水地点と断層との間の距離に対してラドン濃度をプロットすると,断層線上の低いラドン濃度の領域の周りに高いラドン濃度の領域が存在した。これは,高いラドン濃度の領域が断層破砕帯の存在を示していると推測される。

1 0 0 0 OA 風力発電設備の台風被害と風車の耐風安全設計

- 著者

- 石原 孟

- 出版者

- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」

- 雑誌

- 理論応用力学講演会 講演論文集 第55回理論応用力学講演会 講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.15, 2006 (Released:2006-03-25)

test

- 著者

- 高橋 健一郎

- 出版者

- 社会言語科学会

- 雑誌

- 社会言語科学 (ISSN:13443909)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.40-51, 2003-07-31 (Released:2017-04-29)

本稿は非協同的なコミュニケーションの一例としての1934年のスターリンとH.G.ウェルズの対談を「イデオロギー闘争」という観点から分析する.スターリンのディスコースの基本的な命題は,「資本主義はアナーキーを生む」(つまり,資本主義は悪である)と「人間は資本家階級と労働者階級に分けられ,両者は闘争をしている」というものであるが,ウェルズがいかにそれを批判し,スターリンがいかに正当化するかを分析する.ウェルズは自分自身を「世界を知り,イデオロギー的制約から自由な一庶民」と提示し,その反対の立場にスターリンを置きながら批判を試みる.それに対して,スターリンは「資本主義」と「資本家階級と労働者階級」に関する基本命題をさまざまな言語形態の《前提》表現によって発話の中に滑り込ませ,ウェルズの批判をかわしていく.そして,上記のウェルズの立場に対立する立場として「豊富な歴史的経験」を持ち出し,ウェルズが批判する「古臭さ」から「豊富な歴史的経験」へと価値評価を逆転させる.

1 0 0 0 OA 被害程度の情報提供は犯罪不安を緩和するか―被害の影響の推定と犯罪不安の因果分析―

- 著者

- 柴田 侑秀 中谷内 一也

- 出版者

- 一般社団法人 日本リスク学会

- 雑誌

- リスク学研究 (ISSN:24358428)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.29-36, 2020-09-25 (Released:2020-10-09)

- 参考文献数

- 25

In the field of fear of crime, literature has yet to confirm a causal relationship between people’s estimated damage of crime and fear of crime. This study examines this potential relationship by providing participants with information about the severity of crime victims’ injuries. Survey data were collected from 336 participants. Participants were randomly assigned to one of two conditions: in the first condition, information about the severity of crime victims’ injuries was presented, and in the control condition, information unrelated to crime was presented. The results revealed that the participants who perceived a decrease in the amount of estimated damage had a diminished fear of crime. However, the experimental operation did not significantly affect the estimated damage.

1 0 0 0 OA フランス 国立音楽センターの設立に関する法律の制定

- 著者

- 服部麻央

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 285-1), 2020-10

1 0 0 0 OA EU 持続可能な経済活動の分類に関するEUタクソノミー規則の制定

- 著者

- 濱野恵

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 285-1), 2020-10

- 出版者

- 小学館

- 雑誌

- Sapio = サピオ

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.46-48, 2014-02

1 0 0 0 e-Learningにおける教え合い支援システムの研究開発

- 著者

- 物部 寛太郎

- 雑誌

- 研究報告教育学習支援情報システム(CLE) (ISSN:21888620)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019-CLE-27, no.14, pp.1-8, 2019-03-13

本研究では,学習者の成績のみならず,「教えてもらう人に期待する性質」 や 「教える形式」 といった教え合い関係の嗜好を考慮して,教え合い活動のための学習者の組み合わせを提示するシステムを開発し,実験を行った.e-Learning で同一の教材を利用している学習者同士の教え合いを支援することで,学習者の理解度のばらつきの減少と教師の労力の軽減を目指す.

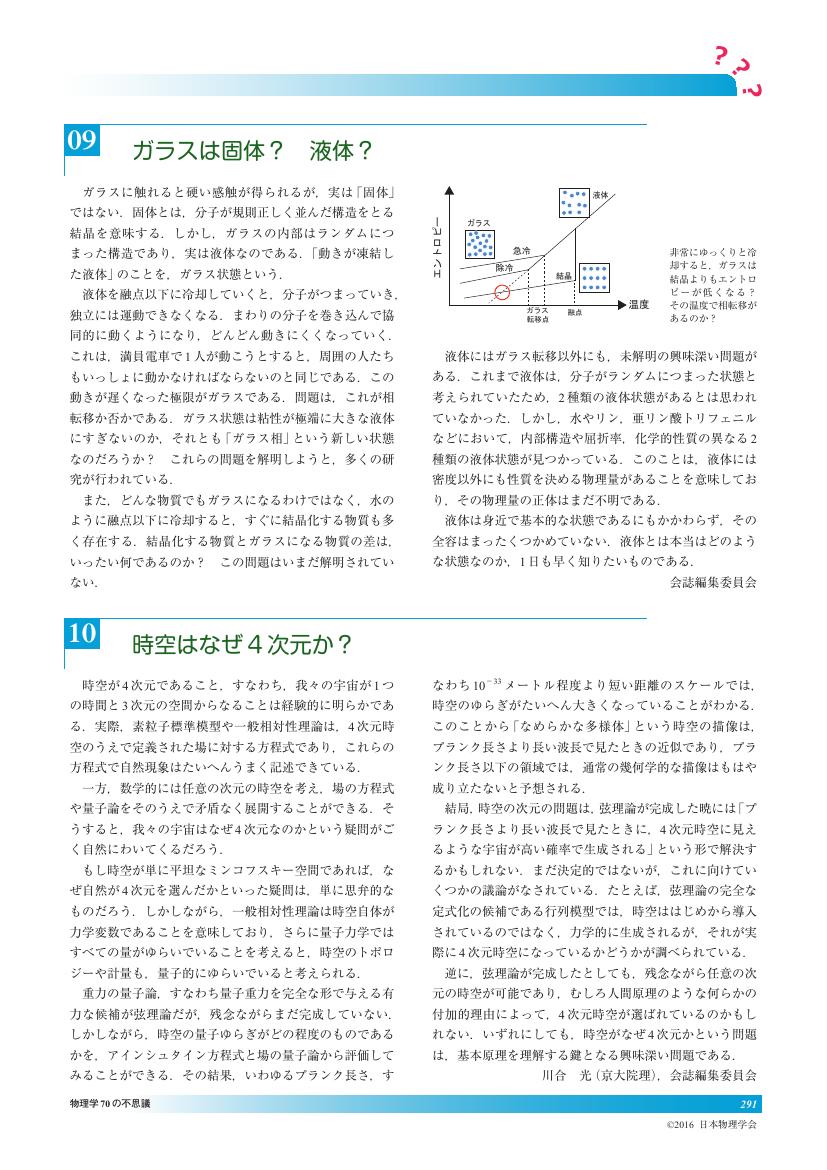

1 0 0 0 OA ガラスは固体? 液体?

- 著者

- 会誌編集委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.5, pp.291, 2016-05-05 (Released:2016-07-12)

1 0 0 0 OA 2. 広色域•高ダイナミックレンジ(HDR)映像方式:放送以外

- 著者

- 小倉 敏之

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.5, pp.411-415, 2016 (Released:2018-05-01)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 岩手における戦争と女性 : 麗ら舎読書会「千三忌」を中心に

- 著者

- 柳原 恵

- 出版者

- 日本オーラル・ヒストリー学会

- 雑誌

- 日本オーラル・ヒストリー研究 (ISSN:18823033)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.99-119, 2014-09-06 (Released:2018-12-10)

This paper focuses on the anniversary of the death of a peasant soldier and his mother, called Senzo-ki, observed by Urara-Sha Reading Group in Kitakami city, Iwate prefecture, and reveals how local feminists question the relationship between war and women in Iwate by analyzing the life stories of two local feminists in the reading group; Obara Reiko and Ishikawa Junko. They consider that wartime sexual violence against women is linked to peacetime gender inequality, and reinterpret women's experiences of war in Iwate from a feminist perspective. Senzo-ki is neither an event to honor the spirits of the war dead nor a peace movement characterized by maternalism like many other women's movements in Japan. Succeeding to the history of postwar peace movements in this area critically, it objects to the militarization of women.