1 0 0 0 OA 電子会議の利用による組織内情報流通の変化

- 著者

- 長谷部 紀元 阪口 哲男 山本 毅雄

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告情報システムと社会環境(IS)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.89(1994-IS-051), pp.1-6, 1994-10-18

図書館情報大学は、JUNETの初期ノードの一つであり、インターネット上のニュース機能(大学内ローカル・ニュースグループ)の利用が約9年あまり、メール機能の利用は学内で約13年、学外に対しても約11年の緒験がある。最近はこれらの機能の利用者が広がり、業務にも使われるようになってきた。最近のニュース機能・メール機能の利用統計と、ニュース機能による電子会議の状況の一部を紹介し、これらの新しいコミュニケーションチャネルの参入による大学内各層(卒業生を含む)間の情報流通の変化を論ずる。電子会議での議論は、反応が早いこと、議論がオープンであること、年齢差にこだわりが少ないこと等が特徴である。これが業務上の会議に受け継がれることにより、業務上の会議の進行にも影響を与えている。

1 0 0 0 電子会議の利用による組織内情報流通の変化

- 著者

- 長谷部 紀元 阪口 哲男 山本 毅雄

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告. 情報システム研究会報告

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.89, pp.1-6, 1994-10-18

図書館情報大学は,JUNEtの初期ノードの一つであり,インターネット上のニュース機能(大学内ロ-カル・ニュースグループ)の利用が約9年あまり,メール機能の利用は学内で約13年,学外に対しても約11年の経験がある.最近はこれらの機能の利用者が広がり,業務にも使われるようになってきた.最近のニュース機能・メール機能の利用統計と,ニュース機能による電子会議の状況の一部を紹介し,これらの新しいコミュニケーションチャネルの参入による大学内各層(卒業生を含む)間の情報流通の変化を論ずる.電子会議での議論は,反応が早いこと,議論がオープンであること,年齢差にこだわりが少ないこと等が特徴である.これが業務上の会議に受け継がれることにより,業務上の会議の進行にも影響を与えている.

1 0 0 0 OA P-1202 自己愛人格傾向と自我状態との関連について

- 著者

- 小西 瑞穂 佐藤 豪 橋本 宰

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- 日本パーソナリティ心理学会発表論文集 15 (ISSN:24332992)

- 巻号頁・発行日

- pp.20-21, 2006 (Released:2017-09-01)

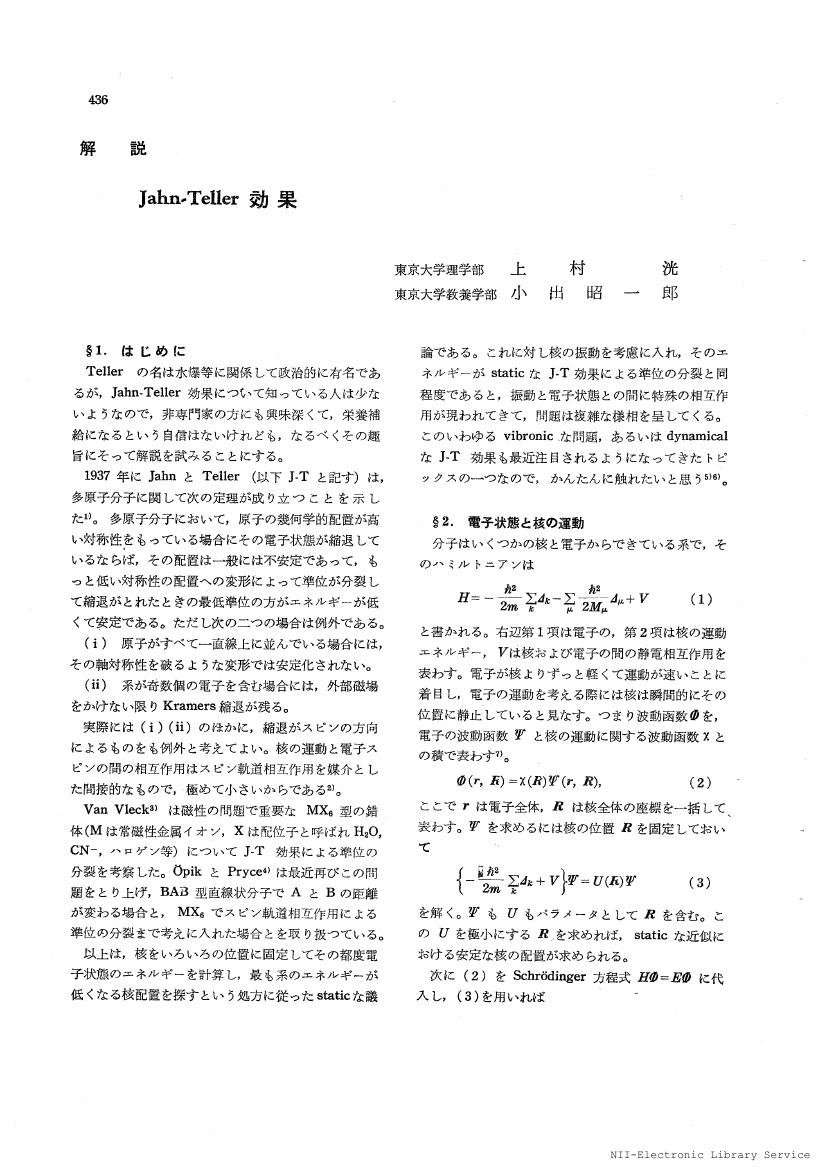

1 0 0 0 OA Jahn-Teller効果

- 著者

- 上村 洸 小出 昭一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.7, pp.436-446, 1961-07-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 17

1 0 0 0 OA 臨時教育審議会「教育改革」の動向

- 著者

- 北川 邦一 Kunikazu KITAGAWA

- 出版者

- 大手前女子短期大学・大手前栄養文化学院

- 雑誌

- 大手前女子短期大学・大手前栄養文化学院研究集録 = Research Bulletin of Otemae Women's Junior College / Otemae Bunka Gakuin (ISSN:09103767)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.067-088, 1987-11-28

1 0 0 0 「地域ブランド調査」における地域の魅力度の構成要素

- 著者

- 田中 耕市

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.30-39, 2017

- 被引用文献数

- 1

<p>本稿は,2015年に実施された「地域ブランド調査」を利用して,1,000市区町村を対象とした主観的評価に基づく地域の魅力度の構成要素とそのウェイトを明らかにした.はじめに,地域の魅力度に関わると考えられる同調査の75項目から,主成分分析によって13の主成分を導出した.次に,それらの13主成分を説明変数,市区町村の魅力度を被説明変数とする重回帰分析を行った結果,魅力度は11の構成要素から成り立っていた.それらのうち,魅力度におけるウェイトが最も高かったのは観光・レジャーであり,農林水産・食品,生活・買い物の利便性,歴史がそれに続くことが明らかになった.本稿で解明した地域の魅力度の構成要素とそのウェイトをもとに,客観的な地域の魅力度を評価することが可能となる.</p>

1 0 0 0 OA 漁港形状の美観の定量的評価法に関する研究

- 著者

- 竹沢 三雄 前野 賀彦 土川 孝雄 滝沢 幸一郎

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.1141-1145, 1993-10-30 (Released:2010-03-17)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 〈研究発表〉日本語・ウズベク語慣用句についての考察

- 著者

- トゥラポヴァ ナルギーザ TURAPOVA Nargiza

- 雑誌

- 中央アジア諸国日本研究カンファレンス論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.49-54, 2017-02

日本語の慣用句は「いくつかの語を続けて、ある特定の意味を表すことが習慣的に行われている表現」とよく定義されている。また、慣用的な言い回しをも含み、比喩的なものが多く、日本やウズベキスタンの生活・性向・発想を探る格好の材料となる。著者は本稿に日本語やウズベク語においての慣用句の定義を考察してみた。

1 0 0 0 OA 釣り針回避学習魚の脳RNA注射による学習行動の転写(予報)

- 著者

- 米山 兼二郎 川村 軍蔵 掘切 圭美

- 出版者

- Japanese Society for Aquaculture Science

- 雑誌

- 水産増殖 (ISSN:03714217)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.543-549, 2008-12-20 (Released:2012-09-15)

- 参考文献数

- 39

釣り針を回避することを学習したニジマスの脳から抽出したtotal RNAを釣り針未経験のニジマスに注射し,total RNA注射によって学習行動が転写するか否かをみた。1個体からのtotal RNA量は脳組織1.0 g当たり0.06-0.33 mgであった。対照魚は生理食塩水を注射した個体とハンドリング以外の処理を行わない個体とした。total RNA注射魚と対照魚を識別するために鰭に標識し,実験池に混ぜて収容して釣り試行に供した。用いた6群のうち4群で,total RNA注射魚は対照魚より明瞭に釣られにくかった。この結果より,釣り針回避学習がtotal RNAを介して釣り針未経験の個体に転写したと解釈された。どの群でも対照魚が比較的釣られにくかったのは,total RNA注射魚の釣り針回避行動が群内の他個体に社会的影響を及ぼしたためと考えられた。

1 0 0 0 リハにおけるアウトカム尺度 : CHART, CIQ

1 0 0 0 OA 推進器附近外板厚決定に就ての一考察

- 著者

- 松本 喜太郎

- 出版者

- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers

- 雑誌

- 造船協會會報 (ISSN:18842054)

- 巻号頁・発行日

- vol.1951, no.73, pp.115-128, 1951 (Released:2009-09-04)

The shell plating of any ship near her screw propeller must be exposed to the statical water pressure due to her draft and flow of water around as well as the dynamical water pressure coursed by the screw propeller in action.If some part of the structure of the ship is inadequately weak, this part may be destroyed.Regarding to this point, the author tried to find out how we can select the safe and adequate thickness of shell plating of this part.

1 0 0 0 OA 神経性無食欲症患者の基礎代謝量の実態把握と栄養管理への活用

- 著者

- 河野 公子 生和 良の 長洲 祐子 近藤 純子 鈴木 知子 浦川 由紀子 當銘 良也 本間 洋州 栁内 秀勝 石川 俊男

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養士会

- 雑誌

- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.9, pp.672-676, 2014 (Released:2014-08-23)

- 参考文献数

- 7

本研究の目的は、神経性無食欲症(AN)患者の実測した基礎代謝量(BEE)とHarris-Benedict の式(HBE)により算出したBEE および日本人の食事摂取基準2010(DRI)に示されている基礎代謝基準値により算出したBEE とを比較検討することである。AN患者23人[制限型(ANr)13人、むちゃ食い/排出型(ANbp)10人、性別男性3人、女性20人、年齢18~57歳]を本研究の対象とした。ANr症例では、BEE が300 kcal/day から1,000 kcal/dayと広い範囲であるのに対し、ANbp症例では600 kcal/dayから1,000 kcal/dayの範囲であった。 ANr症例では、チェスタックによる実測BEEと比べて、HBEにより算出したBEEでは、有意に高値を示した(P<0.025)。しかし、DRIから算出したBEEとの間には統計学的に有意な差は見られなかった。ANbp症例では、チェスタックによる実測BEEと比べて、HBEにより算出したBEEは有意に高値(P<0.025)を示したのに対し、DRIから算出したBEEでは統計学的に有意な差は見られなかった。これらの結果から、チェスタックによるBEEの実測が不可能なAN症例のBEEの推定にDRIにより算出したBEE値が利用できると考えられた。

1 0 0 0 体細胞クローン技術を応用した新たなノックアウトマウス作製法の開発

哺乳動物の遺伝子機能の解析において、遺伝子ターゲティングによるノックアウトマウス作製技術は個体レベルでの解析システムとして、既に必須のツールとなっている。しかしながら、現行のノックアウトマウスの作製過程では胚性幹細胞(ES細胞)に遺伝子改変操作を行い、その後、キメラマウスの交配によってはじめてへテロマウスが樹立されるため、ホモ個体の樹立までには、長い時間を要する。しかしながら、もし仮に遺伝子改変操作を行った細胞から直接へテロマウスを作製することができれば、研究効率を著しく改善できることは論を特たない。このような視点から、最近報告された体細胞を用いたクローンマウス作製技術を応用し、遺伝子改変操作を行なった体細胞の核移植操作により、直接へテロマウスを取得する系の開発を以下のごとく試みた。1)ターゲティングベクターを導入する体細胞の選択過去に体細胞での相同遺伝子組換え効率はES細胞に比べ低いことが報告されたが、近年、その改善が著しいベクターや遺伝子導入方法用いた相同組換え効率については再検討の余地がある。そこで既存のベクターを用いて胎仔線維芽細胞への遺伝子導入を行なった。胎仔線維芽細胞は、遺伝子導入の効率については優れていたものの、相同組換え体を取得するには至らなかった。2)体細胞に由来する個体作製技術の確立上記と同じく、胎仔線維芽細胞の核移植により体細胞クローンの作出を試みたが、今回の研究では技術的に、依然、きわめて困難であった。以上、本年度の研究からは体細胞クローン技術を応用した簡便なノックアウトマウス作製方法を確立するには至らなかったが、理論的にも十分に可能性がおり、さらに研究を進める必要がある。

1 0 0 0 OA 青年期の劣等感と孤独感 : 若者が教会の前で立ち止まるとき、通り過ぎるとき

- 著者

- 藤掛 明

- 雑誌

- キリスト教と諸学 : 論集 = Christianity and Various Studies (ISSN:13452487)

- 巻号頁・発行日

- vol.Volume20, pp.28-41, 2005-03

1 0 0 0 OA 大規模複数コーパスを用いた言語の文化進化の定量化

- 著者

- 奥田 慎平 保坂 道雄 笹原 和俊

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)

- 巻号頁・発行日

- pp.2E4OS1a05, 2020 (Released:2020-06-19)

近年、言語も生物と同様に文化進化することが知られており、その研究をする際に進化生物学のアプローチが有効となっている。本研究では、英語の完了形構文の進化に焦点を当て、haveとbeの助動詞選択で働いている進化駆動力を検出するために、3つの大規模な英語コーパスを用いて19個の対象動詞におけるbe/have+PP用法を分析した。時系列とともに2つの相対頻度を分析することからhave+PPの補助選択が動詞の性質と文法的な使用法に依存していることが確認できた。また、集団遺伝学で用いられている手法を進化言語学に応用したFrequency Increment testを適用することにより、多くのbe+PPからhave+PPへの変化は、方向的な選択の力が働いている可能性があることを明らかにした。