1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1901年07月19日, 1901-07-19

1 0 0 0 OA 肝細胞癌血洞壁に関する組織化学的および電顕的研究

- 著者

- 畑 耕治郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.10, pp.1210-1217, 1990-10-25 (Released:2009-07-09)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

肝細胞癌21例を対象として,超微形態学的ならびに第VIII因子関連抗原,OKM5,IV型コラーゲン,ラミニンに対する抗体を用いた免疫組織化学的観察を行い,肝細胞癌血洞壁の特徴および特異性を検討した.血洞内皮細胞は胞体のfenestraeの形成は乏しく細胞間はtight junctionにて接合し,Weibel-Palade体が認められ,内皮細胞下のDisse腔様腔には基底膜構造が認められた.血洞内皮細胞の第VIII因子関連抗原陽性例では,OKM5は陰性であり,また腫瘍径の大きい例に多く,血洞壁にはラミニンの沈着や基底膜様構造の出現が有意に高く,ラミニンの細胞内産生像や細胞外への放出像が認められた.一方,血洞内皮細胞がOKM5陽性を示す例は比較的腫瘍径の小さい例に多い傾向にあった.早期の肝細胞癌では血洞壁は既存の類洞内皮細胞により被覆されているが,肝細胞癌の発育過程で血洞壁は毛細血管としての特徴を有し,これには基底膜形成も関与していると示唆された.

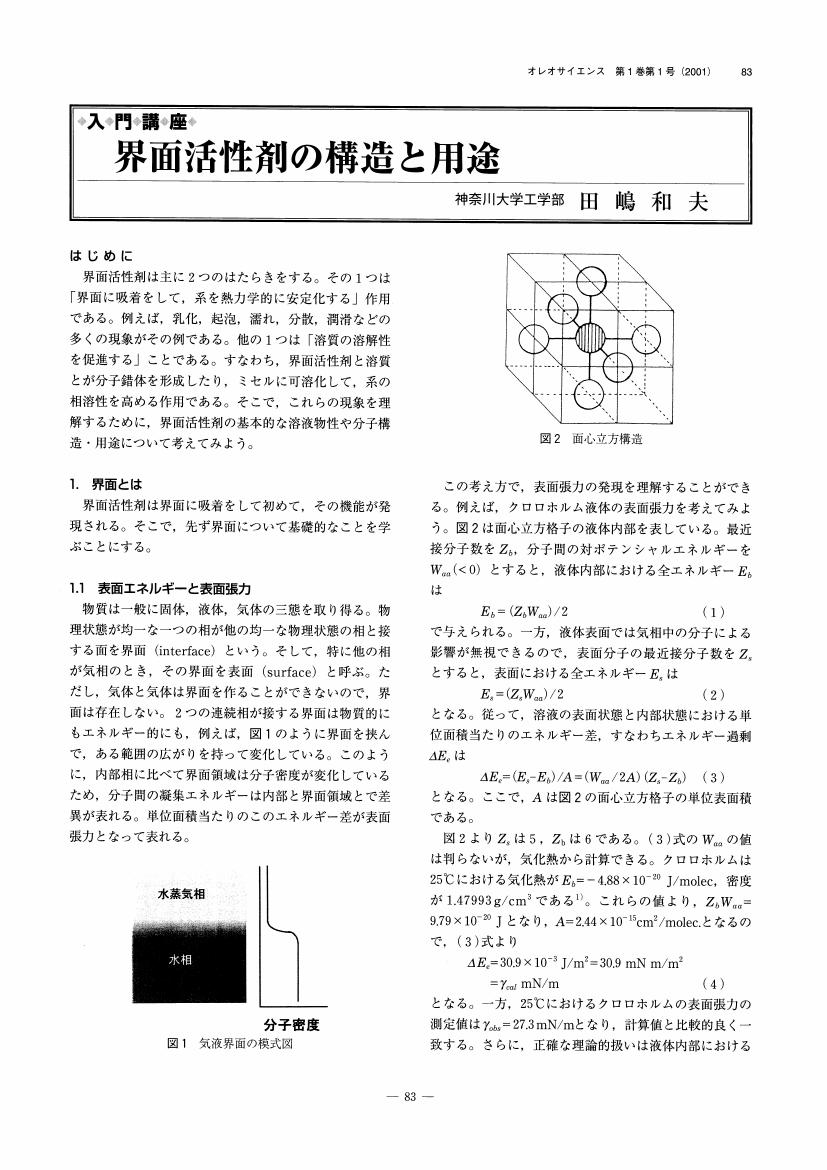

1 0 0 0 OA 界面活性剤の構造と用途

- 著者

- 田嶋 和夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本油化学会

- 雑誌

- オレオサイエンス (ISSN:13458949)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.83-92, 2001-01-01 (Released:2013-04-25)

- 参考文献数

- 20

1 0 0 0 OA 地域在住の精神障害者が感じる居場所感が社会参加への関心に及ぼす影響

- 著者

- 糸島 弘和 井上 幸子

- 出版者

- 日本精神保健看護学会

- 雑誌

- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.11-20, 2017-11-30 (Released:2018-11-30)

- 参考文献数

- 27

緒言:精神障害者が地域生活を継続するためには居場所が必要であると言われている.本研究は,精神障害者が感じる居場所感が地域定着や社会参加への関心に関連しているかどうかを明らかにすることを目的に実施した.方法:A県内の通所施設を利用する精神障害者を対象に,自記式あるいは聞き取りで調査票への回答を依頼し,231名よりデータを収集した.独立変数を居場所感,従属変数を社会参加への関心とし,ロジスティック回帰分析を用いてオッズ比(OR)および95%信頼区間(CI)を算出した.結果:精神障害者の居場所感が高いことは,社会参加への関心が高いことに有意に関連しており,調整モデルでも同様の結果であった(OR 1.34, CI 1.20–1.49).居場所感尺度の3つの下位尺度は,いずれも社会参加への関心と関連があった.結論:精神障害者の社会参加への関心を高めるためには,居場所感を高める支援が有効であることが示唆された.

- 著者

- 中川(井上) 裕美

- 出版者

- 産業・組織心理学会

- 雑誌

- 産業・組織心理学研究 (ISSN:09170391)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.133-150, 2015 (Released:2019-08-05)

Recently, the numbers of employees who take on sick leave because of mental problems, mainly mood disorder are increasing. Therefore, return to work programs have been designed to treat mood disorder. The purpose of this article is to review studies on psychological therapy for mood disorder, especially, to introduce ‘mindfulness-based cognitive therapy’ for which numbers of researches have increased to study preventing relapse of mood disorder and to discuss its usefulness for return to work programs.

- 著者

- 王 青翔

- 出版者

- 四日市大学

- 雑誌

- 四日市大学環境情報論集 (ISSN:13444883)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.243-257, 2005-03-31 (Released:2019-12-01)

"Culture" is a complex that consists of life way formed and knowledge gotten by human beings while concerning with their environment. The essential attributes of culture are universality, society (community), diachronic and patrimony. The most difference between human beings and animals is that human beings has culture, their two legs erect and walk. With evolving of human beings foot, shoes were invented. Moreover, foot and shoes became fashionable, have come to emblem. For example, foot binding in the history of China and high heels at the present. Neither the foot binding nor high heels is bad for health, therefore abolition movements of them happened in the history, but frustrated. The root cause is in the essential attributes of culture.

1 0 0 0 OA ハイヒールを履くことによる魅力の向上が援助行動に及ぼす影響

- 著者

- 小川 佳純 井藤 寛志 北神 慎司

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第15回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.116, 2017 (Released:2017-10-16)

Guénguen (2014) は身体魅力の中でも特にハイヒールに着目して研究を行っており,女性がハイヒールを履くことが男性の援助行動に影響を及ぼすことを報告した最初の論文である。今回は日本においてGuéguen (2014)の実験3を追試し実際にフィールド実験を行うことで,この結果が通文化的な結果であるのかということを検討することを目的とした。場所は日本の愛知県豊橋市で行い,協力者の女性は0㎝5㎝9.5㎝の3種類の靴を履き,実験参加者の前で気づかないふりをしてわざとパスケースを落とし,拾ってもらう回数と援助までの時間がヒールの高さによって違いが生じるのかということを検証した。結果は援助率と援助までの時間においてヒールの高さで違いは見られなかった。このことから考えられることとして文化差の他に実験の状況の統制の要因が挙げられる。傍観者効果の影響や,実験参加者の年齢まで視野に入れる必要があった。

1 0 0 0 IR 日本国憲法の記述に関する連合国総司令部の検閲の実際

- 著者

- 西 修 Nishi Osamu

- 出版者

- 駒澤大学法学部

- 雑誌

- 駒澤法学

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.150[1]-83[68], 2004-02

1 0 0 0 福岡県内の鉄道 : 国鉄整備促進運動史

- 著者

- 福岡県国鉄整備促進期成会[編]

- 出版者

- 福岡県国鉄整備促進期成会

- 巻号頁・発行日

- 1967

1 0 0 0 IR <論文>人魚の進化

- 著者

- 吉岡 郁夫

- 出版者

- 筑波大学比較民俗研究会

- 雑誌

- 比較民俗研究 : for Asian folklore studies (ISSN:09157468)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.35-47, 1993-09-30

1 0 0 0 IR 人魚伝説--「山海経」を軸として (早稲田大学創立百周年記念・沢田瑞穂博士古稀記念)

- 著者

- 松岡 正子

- 出版者

- 早稻田大學中國文學會

- 雑誌

- 中国文学研究 (ISSN:03850919)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.p49-66, 1982-12

1 0 0 0 OA スイスでの研究生活

- 著者

- 下林 貢 下林 悦子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.12, pp.1132-1134, 2016 (Released:2016-12-01)

研究留学と聞くと「アメリカ」と思う人が多いと思う。しかし、国と人口のサイズを考えると、スイスもアメリカに負けず劣らずの研究大国である。 この記事では私たちの経験を通してスイスで研究することの素晴らしさや注意点を伝えたい。内容: a)スイスの研究室でのポスドク、学生の選考方法 b)スイス 研究設備、給与、休みなどに関して c)スイスでの日常生活 d)家族でスイスに留学する際の留意点

- 著者

- Yoshimi Asagai Ryuichi Ueno Yukio Miura Toshio Ohshiro

- 出版者

- International Phototherapy Association

- 雑誌

- LASER THERAPY (ISSN:08985901)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.113-118, 1995 (Released:2011-12-14)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 17 18

In patients with cerebral palsy of the tension athetosis type, a number of symptoms may be observed, including not only the fairly constant involuntary athetotic movements but also myotonic disorders of the motor function of all four limbs and trunk, vocalization and motions associated with eating such as mastication and swallowing. Aggravation of involuntary movements and pain in the neck and back are also seen in many cases. Existing conservative treatment methodologies have proved to be more or less ineffective, and limitations in functional training in adults have made treatment extremely difficult. We first employed low reactive-level laser therapy (LLLT) in a case of spastic cerebral palsy in 1994 with good results. In the present study, we applied laser irradiation (830 nm. 60 mW continuous wave) to all myotonic sites around the face and neck region where myotonia was severe in 20 patients with cerebral palsy of the adult tension athetosis type for which there was no effective treatment for their neck and back pain. Improvement of myotonia was seen in 19 patients while improvement of pain in the neck and back was seen in all the 16 patients who had pain in these regions. Suppression of myotonia reduced tonic vocalization making words easily heard; moreover, suppression of myotonia and involuntary movements improved working efficiency enabling the patient to perform fairly complex tasks such as word processing. Insomnia and dysuria also improved. Even in the most severe cases, assisting the patient became easier and breathing improved. LLLT with the 830 nm diode laser provides a new and effective treatment modality in this extremely problematic condition, has no serious side effects, and has the potential to improve these patients’ quality of life.

1 0 0 0 OA 洒落見絵図 : 3巻

- 著者

- 大瀧 純一

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.589-602, 1992-12-31 (Released:2017-02-13)

N-isopropyl-p-〔^<123>I〕-iodoamphetamine (IMP)を用いたSingle photon emission computed tomography (SPECT)を健康成人14名,単極性うつ病患者22名に施行し,小脳に対する脳内各部位の平均IMP集積カウント比を求め,局所脳血流量とした。うつ病患者ではうつ病治療期およびうつ病寛解期にSPECTを施行し,以下の結果を得た。1.うつ病治療期の局所脳血流量は前頭葉,頭頂葉,側頭葉,基底核,後頭葉の各部位で健康成人と比較して有意に低下し,平均脳血流量も有意に低下していた。2.うつ病寛解期の局所脳血流量は健康成人と比較して各部位で正常化ないし増加していたが,平均脳血流量での有意差は認められなかった。以上のことから,単極性うつ病においては脳血流低下が抑うつ症状の改善に伴って正常化し,脳血流の異常はstate dependent markerであることが示唆された。

- 著者

- 平 雅行

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.157, pp.159-173, 2010-03

中世社会における呪術の問題を考える際、その議論には二つの方向性がある。第一は中世を呪術からの解放という視点で捉える見方であり、第二は中世社会が呪術を構造的に不可欠としたという考えである。前者の視角は、赤松俊秀・石井進氏らによって提起された。しかし、中世社会では呪詛が実体的暴力として機能しており、天皇や将軍の護持僧は莫大な財と膨大な労力をかけて呪詛防御の祈祷を行っていた。その点からすれば、中世では呪詛への恐怖が薄れたとする両氏の考えは成り立たたない。とはいえ、合理的精神が着実に発展している以上、顕密仏教と合理性との関係をどう捉えるかが問題の焦点となる。そこで本稿では『東山往来(とうさんおうらい)』という書物をとりあげ、①そこでの合理性や批判精神が内外の文献を博捜した上で答えを見出そうとする挙証主義によって担保されていたこと、②その挙証主義は顕密仏教における論義や文献学研究を母胎として育まれたことを明らかにした。さらに密教祈祷においても、①僧侶が医療技術を援用しながら治病祈祷を行っていたこと、②一宮で行われた豊作祈願の予祝儀礼も、農業技術の達成を踏まえたものであったことを指摘した。そして、高い合理性を取り込んだ呪術、呪術性を融着させた高度な合理主義が顕密仏教の特質であると論じた。そして、顕密仏教が中世の呪術体系の頂点に君臨できた要因として、①文献的裏づけの豊かさと質の高さ、②祈祷を行う僧侶の日常的な鍛錬、③呪詛を正当化する高度な理論の3点をあげた。最後に、合理性と呪術性の共存、呪術的合理性と合理的呪術性との混在は、顕密仏教だけの特質ではなく、程度の差こそあれ、現代社会をも貫く超歴史的なものと捉えるべきだと結論している。

- 著者

- BEHNKE Robert J.

- 出版者

- The Ichthyological Society of Japan

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.5, pp.151-152, 1959

A landlocked salmonoid fish from the mountains of Formosa was described by JORDAN and OSHIMA (1919) as <I>Salmo formosanus</I>. Japanese workers have since considered this fish in the genus Oncorhynchus. MILLER (1950: 33) points out that since the gender of <I>Oncorhynchus</I> is neuter, formosanus must be written <I>formosanum</I>.<BR>On the basis of scale structure, OSHIMA (1934) concluded there were no differences between <I>O. formosanum</I> of Formosa and the small landlocked salmon, <I>O. masou</I>, of southern Japan. A recent examination of specimens in the Stanford University Collection has uncovered some new evidence concerning the systematics of these fish.<BR>A single specimen of <I>O. formosanum</I> was examined (S. U. 23059). This specimen showed differences from samples of Japanese landlocked salmon collected from Lake Biwa and the Daiya River, Nikko. Since the sample sizes were small, it would be unwise to place a great significance on them, but one outstanding character noticed in <I>O. formosanum</I> was the presence of basibranchial teeth. These teeth, often called hyoid teeth, are found in no other <I>Oncorhynchus</I> and only in Salmo clarkii of the genus <I>Salmo</I>. They were not mentioned in the original description of this fish.<BR>If all of the landlocked salmon of Formosa possess basibranchial teeth while the Japanese salmon lack this character, they cannot be considered identical. Further work may indicate that <I>O. formosanum</I> should be placed with <I>Salmo</I> as originally proposed by JORDAN and OSHIMA (op.cit.). However, a thorough study would be neccessary to give much credence to such a decision.<BR>Eleven specimens of <I>O. masou</I> were examined, 5 from the Daiya River, Nikko (S. U. 6700), labeled <I>Oncorhynchus ishikawae</I>, and 6 from Biwa (S. U. 6693), labeled <I>Salmo macrostomus</I>. The following table indicates some of the differences between <I>O. formosanum</I> and <I>O. masou</I>.