- 著者

- 田中 純一

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.140, no.5, pp.291-292, 2020-05-01 (Released:2020-05-01)

- 参考文献数

- 4

1.はじめに我が国の社会課題の一つである少子高齢化に伴う労働力不足は,喫緊の課題である。我が国産業の競争力強化のためには,IoTや人工知能などを活用した「生産性革命」が必要である(1)。この「生産性革命」を実現する手段として,産業分野においてIoTを活用した生産効率向上や,

- 著者

- 長沢 康昭

- 出版者

- 関西学院大学

- 雑誌

- 商学論究 (ISSN:02872552)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.p67-81, 1975-12

1 0 0 0 日本における管理通貨制度の成立-7-

- 著者

- 上山 邦雄

- 出版者

- 城西大学

- 雑誌

- 城西経済学会誌 (ISSN:02872072)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.p49-74, 1985-07

- 著者

- 黛 秋津

- 出版者

- たばこ総合研究センター

- 雑誌

- 財団法人たばこ総合研究センター助成研究報告 (ISSN:18824676)

- 巻号頁・発行日

- pp.115-130, 2014

- 著者

- 本田 まさゆき

- 出版者

- 文藝春秋

- 雑誌

- Tashinami = 嗜み

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.58-61, 2014

1 0 0 0 OA オリンピアンが語る体験と望まれる心理的サポートの検討

- 著者

- 林 晋子 土屋 裕睦

- 出版者

- Japanese Society of Sport Psychology

- 雑誌

- スポーツ心理学研究 (ISSN:03887014)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.1-14, 2012 (Released:2012-04-27)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 4

Athletes alike continually endure stresses and pressures during the four-year preparation period between Olympic competitions. Olympians often need support for their psychological problems. However, athletes' experiences of such support have not been fully elucidated. This study clarified Olympian's experiences and psychological changes from their interview. In addition, according the result we discussed what kind of psychological supports Olympian needs in the future. We interviewed three, two time Olympic athletes, who did not achieve their Olympic goals and analyzed their experiences using the Trajectory Equifinality Model (TEM). Results showed that the athletes were influenced by social expectations, as well as by their relationship with coaches, teammates, and others. throughout Olympic campaigns. The results also revealed that there were psychological processes by events and the influences of society surrounding the athlete. Four characteristics of psychological support required by Olympic athletes were identified sequentially: (1) change of the competition environment, (2) surge of social attention, (3) environmental changes before the Olympics, and (4) giving meaning to the Olympics. The results also indicated that (3) and (4) were the most significant aspects of support.

1 0 0 0 OA 食品添加物の安全性評価の手法に準じたアマチャヅル製品の安全性の検討

- 著者

- ブイ ティ ゴク ハー 端田 寛子 倉若 美咲樹 舘花 春佳 有田 安那 佐々木 菜穂 志村 二三夫 山崎 優子

- 雑誌

- 十文字学園女子大学紀要 = Bulletin of Jumonji University (ISSN:24240591)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.85-97, 2018-03-31

【目的】植物の二次代謝産物を用いるハーブサプリメント(HS)の利用に伴う健康被害例は少なくない.特に医薬品との相互作用に関わる薬物代謝酵素cytochrome P450(CYP)の関与が指摘されている.そこで,HSの安全性確保には,適切なリスク評価が必要であると考え,これまで複数のHSについて食品添加物の安全性評価の手法に準じた肝CYPへの作用を指標とした製品対象動物試験を実施してきた.本研究では,アマチャヅル(学名 Gynostemma pentaphyllum :英名 Sweet tea vine (STV), Jiaogulan)製品を対象とした.STVは,その成分ダンマラン系サポニンに健康効果が示唆され,ベトナム等で人気が高い.食経験は比較的豊富であり,近年ベトナム人を対象とした無作為化比較試験により,耐糖能効果が示され注目されている.しかしながら,医薬品等との相互作用は不明である.そこで,製品の安全性を検討した.【方法】米国A製品とベトナムブランドB製品は純水に懸濁し,一日推奨目安量の100倍量をSD系雄ラット(約200g)に8日間反復胃内投与した.系統差の検討ではGK(Ⅱ型糖尿病自然発症モデル)ラットおよびWistar系ラットを用いた.肝CYP分子種の遺伝子発現は,酵素活性,タンパク質,mRNAレベルで検討した.【結果】2種のSTV製品投与による肝臓重量への有意な影響はなく,共通してalkoxyresorufin O -dealkylase活性が上昇していたが,mRNA発現はCYP1A2が軽度に上昇した.これはWistar系,GKラットでも同結果であった.なお,CYP1A1 の発現に関しては,製品差と系統差がみられた.【結論】STV製品は品質等により,より強いCYP1A誘導作用を持つ可能性がある.本法のような試験を事業者が実施することは安全性確保に有用である.

1 0 0 0 OA 非特異的腰痛者における体幹深部及び表在筋断面積比の検討

- 著者

- 渡邊 彩美 新田 收 松田 雅弘 櫻井 瑞紀

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0240, 2016 (Released:2016-04-28)

【はじめに,目的】腰痛は大多数の日本人が経験する最も多い症状の一つである。腰痛の既往があることは,腹横筋の筋活動低下による筋厚減少および表在筋の過剰な筋活動による筋厚増大と関連することが報告されている。内腹斜筋は体幹深部筋群に含まれ,インナーユニットとして体幹の安定性に寄与するとの報告がある。筋肉量の評価方法としてMRIのT2強調像を用いた方法が挙げられる。MRIの組織分解能は現在存在する検査機器の中で最も精度が高い。腰痛者において腹横筋の筋厚減少は報告されているが,表在および深部筋,筋断面積比についての検討はない。本研究の目的は,腰痛者における深部筋の筋断面積を健常者および表在筋と比較することである。【方法】対象は半年以上腰痛のない成人男性10名(27.6±3.7歳,168.4±4.9cm,58.8±5.8kg)を健常群(A群),疼痛誘発テストで陽性かつ半年に1回以上の頻度で右側に腰痛を生じる成人男性10名(26.1±3.8歳,169.5±5.3cm,61.0±9.0kg)を腰痛群(B群)とした。神経学的・整形外科的疾患を有する者,測定日に腰痛を有する者,心因性疼痛の要素がある者は除外した。測定項目は第3・4腰椎間高位水平断の左右の表在筋(外腹斜筋)と深部筋(腹横筋+内腹斜筋)の面積[mm2]とした。T2強調像はPhilips社製MRI(Achieva 3.0T Quasar-dual)を使用した。撮像肢位は両上肢拳上の背臥位とした。ImageJ(1.48v)を使用し筋断面積を計測した。統計解析は筋断面積を従属変数,腰痛経験の有無と表在筋か深部筋かの2要因を独立変数とした二元配置分散分析を行い,交互作用があった場合には単純主効果の検定をボンフェローニ法により行った。統計ソフトはIBM spss ver19を用い,本研究の有意水準は10%とした。【結果】ICC(1,3)の結果は0.971であり,高い信頼性を認めた。筋断面積[mm2]は右側では表在筋がA群1849.2±373.7,B群2324.5±790.3,深部筋がA群1825.1±526.4,B群1560.1±611.7で交互作用を認めた。単純主効果の検定ではB群の表在筋と深部筋間に有意差を認めた。左側では表在筋はA群2291.1±407.1,B群2458.7±594.5,深部筋はA群1776.9±520.0,B群1714.5±549.9で交互作用は認められなかった。【結論】腰痛群では疼痛部位と同側の表在筋と深部筋の筋断面積の差が健常群に比べて大きくなっていた。先行研究同様に表在筋の筋断面積増大と深部筋の筋断面積減少を認め,腰痛経験が表在筋の筋厚増大に関連していることが明らかとなり,内腹斜筋を含めた深部筋の筋厚減少が示唆された。

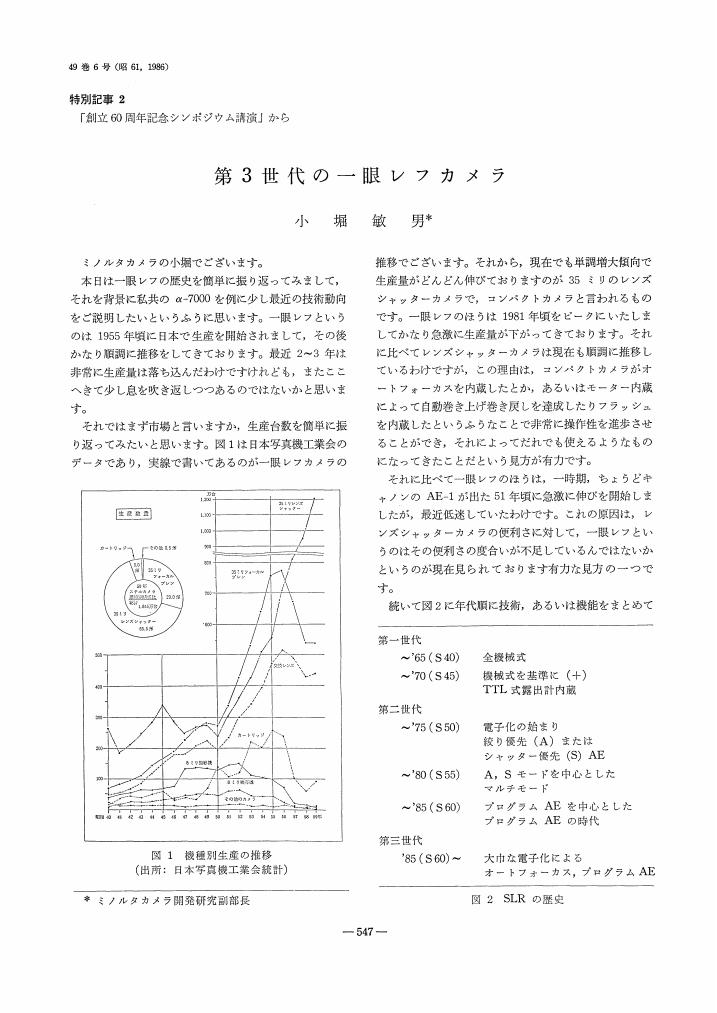

1 0 0 0 OA 第3世代の一眼レフカメラ

- 著者

- 小堀 敏男

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.6, pp.547-551, 1986-12-28 (Released:2011-08-11)

1 0 0 0 OA 「がん登録推進法」成立過程の新聞記事分析

- 著者

- 松崎 良美 猿木 信裕 松田 智大

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.247-260, 2020-04-15 (Released:2020-05-08)

- 参考文献数

- 31

目的 2013年に「がん登録等の推進に関する法律」(以下,「がん登録推進法」)が成立し,2016年1月に施行され,医療機関においてのがんの診断・治療に際して届出が義務付けられた。都道府県で同一患者に関する複数の届出を処理し,がんの罹患数を高い精度で把握するためには,名寄せが必要なため,個人情報の収集が欠かせない。がん登録の遂行をめぐり,財政的基盤が不足していたことに加え,「がん登録推進法」の成立過程では,個人情報保護が主論点となったが,国民のがん登録に対する関心の持ち方にも変化がみられた可能性がある。新聞メディアにおいて,がん登録に触れた記事の本数の推移を把握し,その内容がどのように変化したか記述し,検討を行う。方法 がん登録の標準化や精度向上が進捗したと考えられる第3次対がん10か年総合戦略が開始された2004年から2013年に発刊された主要紙5紙と地方紙50紙を対象に,株式会社ELNETが取り扱う新聞記事クリッピングサービスを用いて1)「がん and 登録」2)「がん and 統計」3)「がん and 対策」4)「がん and 情報」のキーワードを見出しまたは本文に含む記事を抽出したところ,960件が該当した。そのうち「がん登録」の文言を含む記事441件を分析対象とし,2004年から2008年に掲載された「前期」記事,2009年から2013年の「後期」に分け,新聞記事本文の計量テキスト分析を実施した。ソフトはKH Coderを用いた。結果 「がん登録」の文言を含む記事が最も多くみられたのは2006年で68件あり,次いで2011年の60件であった。とくに,がん登録2006年に多くみられた記事の多くは,法律制定にむけた動きの他に,がん登録データを用いた疫学調査の結果の公開と関連して,2011年については東日本大震災で発生した原発事故と関連してみられた。結論 「がん登録」の文言を含む記事数増加の背景には,がん登録を用いたデータ分析結果の公表,国民の不安や健康意識を高めるようなイベントの発生があった。例えば,地域や施設別生存率の提示や,がん発症が懸念されるイベントが挙げられる。これらのイベント発生ががん登録の重要性の認識に繋がったとも考えられる。

1 0 0 0 音環境感性実験室

- 著者

- 坂本 修一 鈴木 陽一

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.9, pp.566-567, 2016

1 0 0 0 IR 二人の福澤門下生と彼等が創った学校 : 奥愛次郎・宮澤順定と広島県日彰館

- 著者

- 坂井 達朗

- 出版者

- 慶應義塾福澤研究センター

- 雑誌

- 近代日本研究 (ISSN:09114181)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.125-159, 1987

福澤門下生特集

1 0 0 0 OA 高等教育のオンライン化とイノベーションについての研究 : ミネルバ大学の事例

- 著者

- 岡部 曜子

- 出版者

- 京都産業大学マネジメント研究会

- 雑誌

- 京都マネジメント・レビュー = Kyoto Management Review (ISSN:13475304)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.1-13, 2017-10-31

- 著者

- 吉田 アミ

- 出版者

- 青土社

- 雑誌

- ユリイカ (ISSN:13425641)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.14, pp.226-231, 2007-11

- 著者

- 藤津 亮太

- 出版者

- 青土社

- 雑誌

- ユリイカ (ISSN:13425641)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.11, pp.198-208, 2005-10

1 0 0 0 OA 末永俊郎先生を偲ぶ

- 著者

- 安藤 清志

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.357, 2007 (Released:2019-04-12)

1 0 0 0 OA トマス・アクィナス『悪について』のルクスリア論

- 著者

- 小笠原 史樹 Ogasawara Fumiki

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.1177-1194, 2020-03

- 著者

- 小笠原 史樹

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大學人文論叢 = Fukuoka University review of literature & humanities (ISSN:02852764)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.1177-1194, 2020-03

1 0 0 0 IR 地理学の方法論的反省と地政学

- 著者

- 福嶋 依子

- 出版者

- お茶の水地理学会

- 雑誌

- お茶の水地理 (ISSN:02888726)

- 巻号頁・発行日

- no.32, pp.1-8, 1991-05-10