- 著者

- 上田 拓 西村 卓也

- 雑誌

- 日本地震学会2023年度秋季大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-09-29

- 著者

- 福嶋 陸斗 加納 将行 平原 和朗

- 雑誌

- 日本地震学会2023年度秋季大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-09-29

- 著者

- 片山 幹生

- 出版者

- 日本演劇学会

- 雑誌

- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.115-122, 2016-05-30 (Released:2016-06-07)

6 0 0 0 OA 瞬きにより明らかになったデフォルト・モード・ネットワークの新たな役割

- 著者

- 中野 珠実

- 出版者

- 日本生理心理学会

- 雑誌

- 生理心理学と精神生理学 (ISSN:02892405)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.19-26, 2013-04-30 (Released:2014-01-07)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 4

デフォルト・モード・ネットワークは,外的な処理を行っているときは活動が低下し,内的な処理を行っているときに活動増加を示す神経ネットワークである。筆者らは,映像観察時の瞬きに関連して,脳の中では,デフォルト・モード・ネットワークが一過性に賦活する一方,注意の神経ネットワークの活動が一過性に抑制されることを発見した。行動研究により,映像情報の暗黙の切れ目で,人々が一斉に瞬きをしていたことから,瞬きは連続した視覚情報の分節化と関係していることが推測される。このことから,外的に注意を向けている状態でも,瞬目に伴い,拮抗する神経ネットワークの状態を一過性に変動させることで,注意を内的に解除し,情報の分節化が行われていることが示唆される。この発見により,デフォルト・モード・ネットワークは,内的処理を担っているだけでなく,他の神経ネットワークと相互作用することで,積極的な認知処理機能を担っている可能性が考えられる。

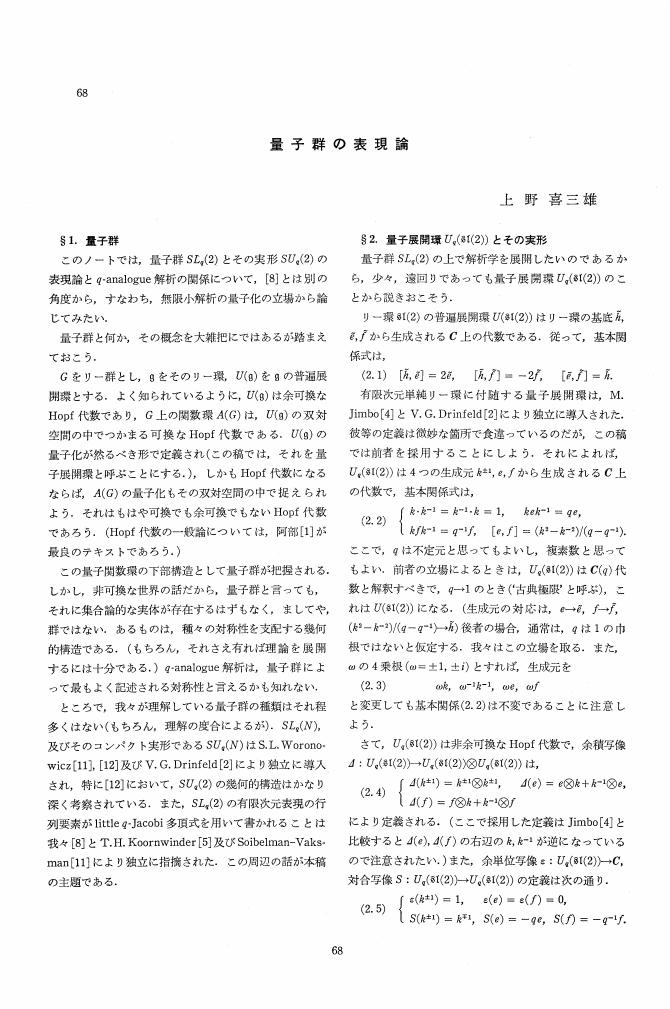

6 0 0 0 OA 量子群の表現論

- 著者

- 上野 喜三雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.68-73, 1990-02-09 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 13

6 0 0 0 OA ニジマスの採餌応答に見られるルアー色と濁度の交互作用

- 著者

- 西大 嵩樹 丸山 敦

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.113-119, 2017-11-25 (Released:2018-06-19)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2

Increased turbidity is known to affect feeding of predatory fishes through its effect on prey color, but interactions between turbidity and prey color are not well documented. To determine the effects of turbidity, water temperature, and illuminance on lure color selected by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), investigations were conducted in a fishing pond in Shiga Prefecture (Central Japan) for 11 days during July–October, 2016. Five fishing series with different lures were conducted on each day, eight differently colored lures being used in random order in each series (10-min trials × 8 colors). Generalized linear models, used to explain catch number variations per 10 min (0–6 individuals; Poisson distribution assumed), indicated that turbidity (1.0–13.6 NTU) significantly influenced lure color selection by rainbow trout. Results indicated that brown lures (followed by dark green, black, and gold lures) were most preferred in low turbidity, but least preferred when turbidity was high. In contrast, lures with a greater reflection intensity [pink, orange, and karashi (mustard yellow)] were moderately preferred, regardless of turbidity. Illuminance (1.2 × 102–2.9 × 105 lux) and water temperature (15.2– 25.5˚C) did not affect lure color selected by rainbow trout, but both parameters negatively impacted the number of individuals captured per 10 min. The findings highlighted the importance of environmental conditions (particularly turbidity) on prey preference by predatory fishes.

- 著者

- 林 晃平 中川 慧

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.FIN-029, pp.67-72, 2022-10-08 (Released:2022-10-01)

株価や経済指標などの金融時系列は,一般に長期記憶性や不確実性など,単純なモデルでは再現の難しい特徴を持つことが観測されており,このことは金融市場の複雑性を反映していると考えられる.一方,このような金融時系列は実データであるためサンプル数が十分でなく,しばしば観測データを用いた定量的な分析を困難にする.本研究の目的は,このような複雑性を持つ時系列を機械学習の手法を用いて人工的に生成することである.これにより,より現実に近い様々な市場局面を大量に生成することができ,投資戦略のストレステストや,経済指標を用いた分析・リスク管理等を効果的に行うことが可能となる.特に,本発表では標準 Brown 運動よりも正則性の低い極めて「ラフな」パスが観測されているボラティリティを対象にし,非整数階 Brown 運動を用いた生成手法である Neural rough fractional SDE-Net を用いて元データの特性を再現することを目指す.

6 0 0 0 OA ペットボトル・ハイブリッド・ロケットの教材研究

本研究では、ペットボトル、ポリエチレン、アルミニウム、鉄、ニクロム線の身近な材料と酸化剤として酸素を用いた教材用小型ハイブリッド・ロケットを開発した。本小型ハイブリッド・ロケットを用いて、埼玉県熊谷市の公立中学校の通常理科授業時間と愛媛県松山市で行われた理科おもしろ教室で、ロケットに関する連携授業を行った。本教材用ハイブリッド・ロケットを用いた中学校と大学との連携授業は、理科授業と理科おもしろ教室の授業目的を達成したばかりではなく、中学生徒の工学や理科への興味を喚起させるために極めて有効であった。

6 0 0 0 OA 重症患者における発熱と解熱処置に関するsystematic review

- 著者

- 江木 盛時 西村 匡司 森田 潔

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.25-32, 2011-01-01 (Released:2011-07-20)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 2

【背景】重症患者の発熱は頻繁に生じ,外表クーリングや薬物による解熱処置が日々行われている。しかし,発熱を解熱すべきか否かに関する治療指針は存在しない。【方法】発熱と解熱処置が患者予後に与える影響に関してsystematic reviewを行った。【結果】発熱あるいは解熱処置が患者予後に与える影響を検討した研究は,27文献存在した。これらの文献から,以下のような見解を得た。(1)発熱の発生は,重症患者の死亡率増加に関与する。(2)感染症合併患者では,発熱が死亡率低下に関与する可能性がある。(3)発熱に関する観察研究で解熱処置の情報を含めて解析したものはない。(4)積極的に解熱処置を行うことで,患者予後が悪化する可能性がある。【結語】重症患者の発熱を解熱すべきであることを示す根拠は乏しく,一概に解熱処置を行うことは推奨されない。この分野の知見を深めるために,十分なpowerの大規模多施設前向き観察研究を実施する必要がある。

- 著者

- 中岡 慎一郎 服部 静子 金広 文男 梶田 秀司 比留川 博久

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2007 (ISSN:24243124)

- 巻号頁・発行日

- pp._1A1-A08_1-_1A1-A08_4, 2007-05-11 (Released:2017-06-19)

This paper describes a LCP-based method for calculating contact forces in dynamics simulation of humanoid robots. The method is based on the algorithm proposed by Kokkevis, and we propose additional procedures that make the algorithm more practical in the reality and numerical stability. The simulation system is verified by experiments using humanoid robot HRP-2, and the result shows the efficiency and validity of the method.

6 0 0 0 OA 『ツァラトゥストラ』における「舞踊」の意味

- 著者

- 鈴木 江理子

- 出版者

- 舞踊学会

- 雑誌

- 舞踊學 (ISSN:09114017)

- 巻号頁・発行日

- vol.1991, no.13, pp.7-12, 1991 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 10

6 0 0 0 OA 日本人元プロサッカー選手のキャリアプロセスに関する研究

- 著者

- 上代 圭子 野川 春夫

- 出版者

- 日本生涯スポーツ学会

- 雑誌

- 生涯スポーツ学研究 (ISSN:13488619)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1-2, pp.19-31, 2013-03-31 (Released:2013-09-20)

- 参考文献数

- 29

In studying retired professional athletes in Japan, the conditions faced by football players have been comparatively worse than those for professional athletes in other sports. The average retirement age for a Japanese professional football player is about 26 years old. The J.League has not offered any special pension benefits and retirement plans since its inauguration. Therefore, a J.League player will have more difficulties upon retirement with no guaranteed income. The purpose of this study was to determine the career process of former Japanese professional football players who were subject to both voluntary and involuntary retirement and to verify the usefulness of the Role Exit Model for these players. This research study is a followup survey of our previous empirical study (1999). The sample size for the former professional football players was 32. Who participated in the previous study (1999). The research method and procedure, as well as analytical methods were all the same as in the 1999 study. The research methods and procedures of this study were identical to the study of Drahota & Eitzen (1998).On the basis of a series of semi-structured interviews, the following conclusions were drawn; (1) Most Japanese former football players from the early generation of the J.League, faced their turning point involuntarily, but were willing to take up the second career voluntarily. Many of them stayed in the football circle. The role residual of "Ex" identity appeared to last a long time for most of them. They have not completely lost their identity as a professional football player; in other words, they have not achieved "Role Exit" from the professional football player completely. (2) The Role Exit Model of Drahota & Eitzen (1998) should be modified in the context of the Japanese former football players. Because they have not lost their "Ex" identity completely, this model should be named "Semi Role Exit Model".

6 0 0 0 OA 「普請下絵図畳板」について ~近世の製図道具に関する考察~

- 著者

- 坂本 忠規 鎌田 正彦

- 出版者

- 公益財団法人 竹中大工道具館

- 雑誌

- 竹中大工道具館研究紀要 (ISSN:09153685)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.21-39, 2017 (Released:2021-03-20)

- 参考文献数

- 17

本稿は新出資料である「普請下絵図畳板」に含まれている畳板と製図道具について、それぞれ資料紹介と評価を行い、あわせて近世的な製図技法と道具について考察を加えたものである。要点は次のとおりである。 1. 畳板は畳の縮尺1/20の模型で、大規模屋敷の平面計画に用いられたと考えられる。これまで紙製のものが知られていたが、本資料は木製でありかつ壁・敷居の位置を示す敷棒まで含まれており、貴重である。 2. 6点の製図道具はそれぞれ添軸、図引、突針の三種に分類され古様を残している。添軸とは毛筆と合わせて用いる製図補助具であり戦後まで一部の大工の間で使用されていた。図引は現在でいうところの烏口に相当する道具であることがわかった。 3. 本資料の使用年代は早ければ17世紀まで遡る可能性があるものの、製図道具の発達状況から勘案して19世紀前半頃、遅くても明治初期頃と推測した。

6 0 0 0 OA AINU FOOD

- 著者

- HAYASHI YOSHISHIGE

- 出版者

- FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESSAND ADMINISTRATION Hokkaido University

- 雑誌

- HOKUDAI ECONOMIC PAPERS (ISSN:04417410)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.1-15, 1970

6 0 0 0 OA 文章から地理空間を取り出す ー場所を表す言語表現の抽出と地図データベースへの接続ー

6 0 0 0 OA 「有色の帝国」の身体表象――鳥居龍蔵の千島アイヌ調査写真をめぐって

- 著者

- 舘 かほる

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, pp.78-97, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)

- 参考文献数

- 28

本稿の目的は、日本の人類学において最初期に写真を使用した人類学者、鳥居龍蔵によるアイヌの写真表象の特性を明らかにすることである。本稿で扱う対象は、鳥居が1899年に行った調査で撮影した千島アイヌの写真である。これまでの、鳥居の写真によるアイヌ表象に対する解釈は、帝国主義を示すものであるとする批判的解釈と、被写体に対する配慮を強調する肯定的解釈に二極化していた。そこで筆者は、鳥居の写真の詳細な意味を明らかにするために、資料の分析を行った。鳥居による人類学の成果物を調査すると、1903年に出版された書籍『千島アイヌ』の写真図版で、特徴的な掲載方法が見つかった。人類学調査のために撮影された写真が、肖像写真に使用される様式に縁取られて掲載されていたのである。肖像写真には抑圧と称賛というふたつの機能があることは、写真研究者のアラン・セクーラが「身体とアーカイヴ」で明らかにした通りである。セクーラの理論を参照するならば、この写真図版は、抑圧的機能を備えた写真が、称賛的機能を持つ縁に囲まれている状態なのである。この写真図版で示される、被写体への両義的な態度は、社会学者の小熊英二が「有色の帝国」と表した、日本の帝国主義における植民地支配のあり方を強く反映している。本稿の結論は、この写真資料が表す抑圧と称賛の両義性こそが、鳥居の写真におけるアイヌ表象のひとつの側面であるということである。

6 0 0 0 OA 篠崎香織著 『プラナカンの誕生―海峡植民地ペナンの華人と政治参加』

- 著者

- 貞好 康志

- 出版者

- 一般財団法人 アジア政経学会

- 雑誌

- アジア研究 (ISSN:00449237)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.128-132, 2018-10-31 (Released:2018-12-05)

6 0 0 0 OA オンライン脱抑制:構成概念の再考と新たなモデルの提案

- 著者

- 温 若寒 三浦 麻子

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.52-63, 2022 (Released:2023-09-30)

- 参考文献数

- 46

On the Internet, the appearance of behaviors that differ from those used in real-life may be observed. The online disinhibition theory, pioneered by Suler (2004), has frequently been cited in empirical studies to explain this phenomenon. However, scholars have not reached a consensus regarding the construct of online disinhibition. In this study, an appropriate construct of online disinhibition for psychological research was explored and a model was proposed to explain its functioning. First, this study highlighted that previous studies have examined online disinhibition from three perspectives. This paper discusses the contributions and limitations of previous studies and postulates that psychological research on online disinhibition should be conducted from the perspective of the mental state. Three significant models that explain the working of online disinhibition were reviewed: the “benign/toxic disinhibition model,” “online disinhibition/behaviors model,” and “online disinhibition and deindividuation model.” Finally, the “motivation-based online disinhibition model” is proposed as an improved model that solves the limitations of the aforementioned models.

- 著者

- 澤田 聖人 阿部 晴恵

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.215-218, 2023 (Released:2023-08-03)

- 参考文献数

- 15

2022年5月11日に佐渡島南西部においてジムグリEuprepiophis conspicillatusの胃内容物からサドトガリネズミSorex shinto sadonisが3個体確認された.本発見は,分布情報をはじめとする生態的な知見が不足している本亜種の新たな生息地を示す重要な報告となった.尚,ジムグリの胃内容物としてトガリネズミ類が発見されたのも初であった.発見場所である佐渡南西部は,先行研究においてその生息が確認されていた大佐渡山地(佐渡北部の山地帯)や小佐渡山地(佐渡南部の山地帯)北東部よりも標高が低い地域であり,植生も大佐渡山地や小佐渡山地北東部の冷温帯林とは異なり,コナラQuercus serrataやヤブツバキCamellia japonicaの優占する温暖な二次林であった.本発見により,サドトガリネズミは300 m程度の二次林でも十分に生息可能であることが示唆された.さらに,今回,齢構成の異なる複数個体が確認されたことから,繁殖可能個体数がその地域に生息していることを示す貴重なデータも同時に得ることができた.

6 0 0 0 OA 韓国における無償給食の現状と課題

- 著者

- 藤澤 宏樹

- 出版者

- 大阪経大学会

- 雑誌

- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.5, pp.79, 2017 (Released:2018-02-15)