6 0 0 0 OA 「チョコレート」

- 著者

- 牧野富太郎

- 出版者

- 植物研究雑誌編集委員会

- 雑誌

- 植物研究雑誌 (ISSN:00222062)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.6-12, 1916-04-05 (Released:2023-03-31)

6 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1925年07月24日, 1925-07-24

6 0 0 0 OA 記号創発問題 : 記号創発ロボティクスによる記号接地問題の本質的解決に向けて(<特集>認知科学と記号創発ロボティクス: 実世界情報に基づく知覚的シンボルシステムの構成論的理解に向けて)

- 著者

- 谷口 忠大

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.74-81, 2016-01-01 (Released:2020-09-29)

- 被引用文献数

- 2

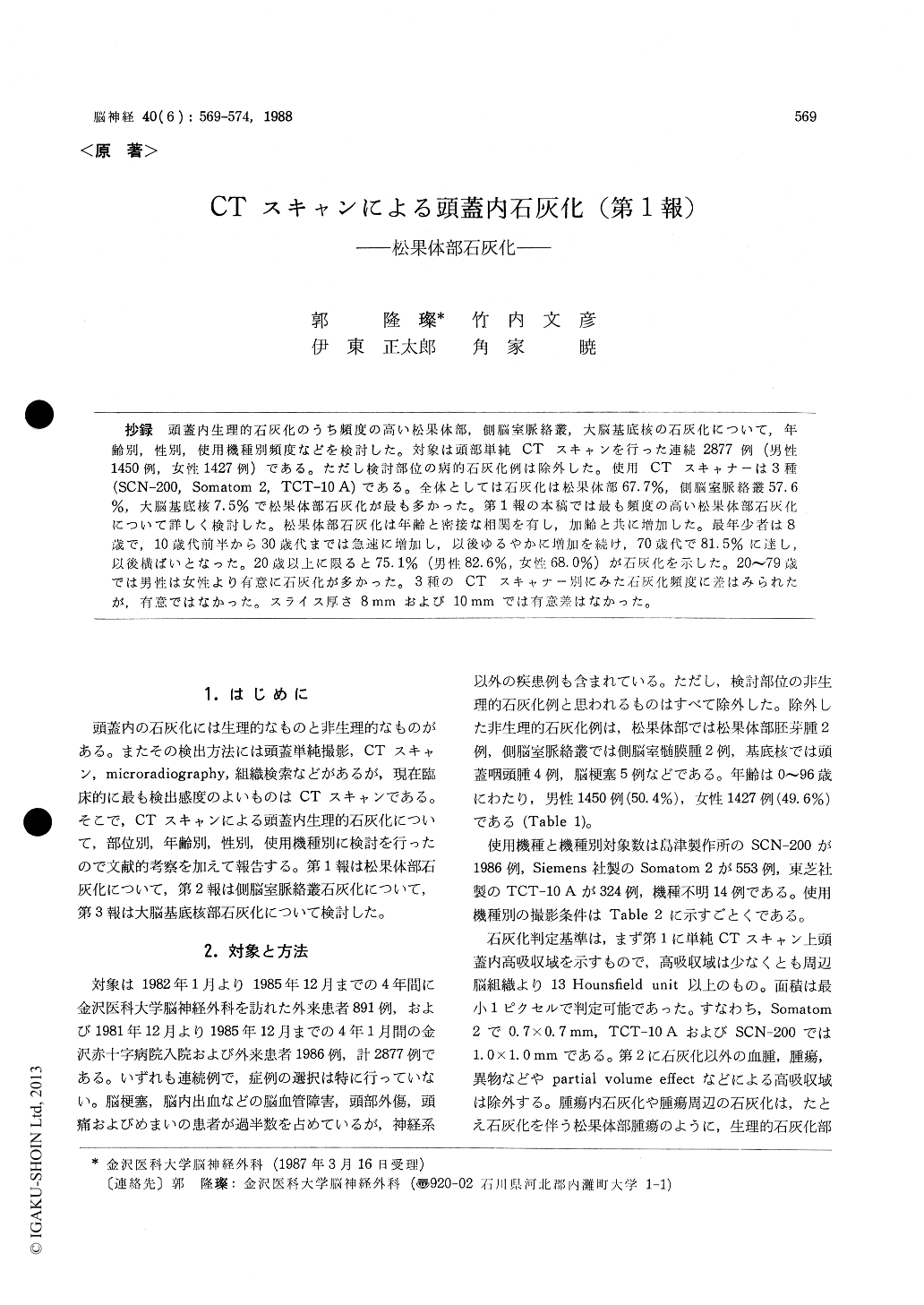

6 0 0 0 CTスキャンによる頭蓋内石灰化(第1報)—松果体部石灰化

抄録 頭蓋内生理的石灰化のうち頻度の高い松果体部,側脳室脈絡叢,大脳基底核の石灰化について,年齢別,性別,使用機種別頻度などを検討した。対象は頭部単純CTスキャンを行った連続2877例(男性1450例,女性1427例)である。ただし検討部位の病的石灰化例は除外した。使用CTスキャナーは3種(SCN−200, Somatom 2, TCT−10 A)である。全体としては石灰化は松果体部67.7%,側脳室脈絡叢57.6%,大脳基底核7.5%で松果体部石灰化が最も多かった。第1報の本稿では最も頻度の高い松果体部石灰化について詳しく検討した。松果体部石灰化は年齢と密接な相関を有し,加齢と共に増加した。最年少者は8歳で,10歳代前半から30歳代までは急速に増加し,以後ゆるやかに増加を続け,70歳代で81.5%に達し,以後横ばいとなった。20歳以上に限ると75.1%(男性82.6%,女性68.0%)が石灰化を示した。20〜79歳では男性は女性より有意に石灰化が多かった。3種のCTスキャナー別にみた石灰化頻度に差はみられたが,有意ではなかった。スライス厚さ8mmおよび10mmでは有意差はなかった。

6 0 0 0 OA 小学校算数科における体系的な乗法の意味指導の必要性

- 著者

- 渡会 陽平

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 44 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-24, 2020 (Released:2020-11-27)

- 参考文献数

- 11

本稿の目的は,小学校算数科において比例の式の乗法の意味づけを視野に入れた体系的な乗法の意味指導を行う必要性について言及することである.そのために,小学校第6学年の児童を対象として行った授業実践の結果をもとに,乗法の意味の拡張の指導を受けた子どもに生じうる比例の式の学習場面における問題点について考察をした.その結果,従来のように「対応」の関係の乗法を数値の関係として済ませてしまう指導では,乗法の意味にこだわりを持つ児童は納得することができないことと,児童が「対応」の関係の乗法を量を考慮して意味づけようとしても,その乗法の操作を適切に言葉で表現して意味づけることは困難であるし,場合によっては数学的に適切ではない意味づけをしてしまうことの2点を問題点として指摘し,それを解消するためには「対応」の関係の乗法に関わる要素を明らかにして,それらを体系的に配置して段階的に指導する必要があることを述べた.

6 0 0 0 OA 変形性膝関節症の病態・診断・治療の最前線

- 著者

- 石島 旨章 久保田 光昭 寧 亮 劉 立足 金子 晴香 二見 一平 定月 亮 羽田 晋之介 ANWARJAN YUSUP 清村 幸雄 平澤 恵理 斎田 良知 高澤 祐治 池田 浩 黒澤 尚 金子 和夫

- 出版者

- 順天堂医学会

- 雑誌

- 順天堂醫事雑誌 (ISSN:21879737)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.138-151, 2013-04-30 (Released:2014-11-26)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 7 3

運動器障害によって介護が必要な状態や要介護リスクの高い状態を表す「ロコモティブシンドローム (ロコモ, 運動器症候群) 」が提唱され, 変形性膝関節症 (knee osteoarthritis, 以下, 膝OA) はその代表疾患である. 膝OAは, 関節軟骨の変性と摩耗を病態の首座に, 関節内構造体である滑膜や軟骨にも障害が及び, 関節の形態と機能を障害し, 歩行時痛などにより移動能力が障害され, 最終的には生活の質 (activity of daily living;ADL) を著しく低下させる, 緩徐であるが進行性の疾患である. その罹患患者数は, 超長寿化を迎えた本邦において約2,500万人にものぼり, そのうち約800万人が膝痛と共存しながら過ごしている. 近年, 病態については, 従来のリスク因子に加えてメタボリック症候群の罹患との強い相関などが明らかとなっている. また, このように高い罹患率にもかかわらず, 日常臨床ではその診断や治療効果の判断を, 単純X線にのみ頼っているが, MRIや関節マーカーを用いることで, 病態の把握が進み, さらに, 臨床現場においても医療者に患者情報の増大をもたらす可能性を秘めている. 数ある治療法のなかに疾患修飾型治療法は存在せず, すべて疼痛緩和を目的とした症状緩和型治療法でしかない. 近年, 膝OAに対する薬物治療に, 弱オピオイドが使用可能となり, 治療選択肢が広がった. また, 外科的治療法では, 膝OAに対する関節鏡下手術の無効性が明らかとなる一方, 人工膝関節置換術の術後成績は飛躍的に向上している. さらに, 脛骨高位骨切り術に用いる内固定材の進歩により, その適応と信頼性が高まっている. したがって, 外科的治療法にも選択肢の幅が広がり, ADL低下を招くほどの末期膝OAにおいては, 不必要に保存療法を長引かせることなく, 外科的治療法を選択すべきである. しかし, 現時点では各種治療法の重症度別の使い分けなどは定まっておらず, エビデンスに基づいた治療法の選別と秩序だった使用方法の確立が求められている.

6 0 0 0 OA COVID-19の下で、記録に向き合う 博物館、史料レスキュー活動と状況の記録

- 著者

- 佐藤 大介 川内 淳史

- 出版者

- 東北大学災害科学国際研究所 歴史文化遺産保全学分野

- 巻号頁・発行日

- 2022-03-11

新型コロナウィルス下での博物館及び史料ネット活動、また兵庫と新潟での 「災害資料」保全と継承の現在地を確認する。その上で、北海道および宮城での 新型コロナウィルス下の社会に関する記録収集の現状について報告する。

6 0 0 0 OA 出羽清原氏と海道平氏(下)

- 著者

- 佐々木 紀一

- 出版者

- 山形県立米沢女子短期大学国語国文学会

- 雑誌

- 米沢国語国文 (ISSN:02876833)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.4-33, 2018-12-27

6 0 0 0 OA 斎藤唯浄の『御成敗式目』注釈と幕府奉行人の学問

- 著者

- 田中 誠

- 出版者

- Antitled友の会

- 雑誌

- Antitled (ISSN:24367672)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.35-62, 2023-03-27 (Released:2023-04-04)

- 著者

- 平井 廣一

- 出版者

- 政治経済学・経済史学会

- 雑誌

- 歴史と経済 (ISSN:13479660)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.73-75, 2004-01-30 (Released:2017-08-30)

6 0 0 0 OA ルソーの政治思想における「討議」――人民集会に討議は必要か?

- 著者

- 三嶋 康平

- 出版者

- 東北大学大学院東北法学刊行会

- 雑誌

- 東北法学 = TOHOKU-HOGAKU (TOHOKU LAW REVIEW) THE JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE (ISSN:03857468)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.1-32, 2023-01-31

東北法学は東北大学法学研究科の大学院生からなる東北法学刊行会執行部による刊行物です

6 0 0 0 OA 「博士人材追跡調査」第2次報告書

- 著者

- 科学技術・学術政策研究所第1調査研究グループ 第1調査研究グループ

- 出版者

- 科学技術・学術政策研究所

- 雑誌

- NISTEP REPORT

- 巻号頁・発行日

- vol.174,

6 0 0 0 OA 物理学者長岡半太郎の1900年代~1920年代における地震研究の理論的手法の再検討

- 著者

- 菱木 風花

- 出版者

- 独立行政法人 国立科学博物館

- 雑誌

- 国立科学博物館研究報告E類(理工学) (ISSN:18819095)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.1-11, 2022-12-23 (Released:2022-12-27)

- 参考文献数

- 40

This paper aims to reexamine the theoretical methods employed by the physicist Hantaro Nagaoka (1865–1950) for earthquake studies from the 1900s through the 1920s by conducting an in-depth analysis of his academic papers. He used two theoretical methods for earthquake studies. One used the principle of elasticity studies against the background of the current that succeeded in France in the first half of the 19th century. The other defined potential functions and explained phenomena from continuous equations of the nature of waves against the background of new currents that emerged in Britain or Germany from the mid-19th century onwards. The differences between these methods were not related to his research subjects or the timing of his research activities. He tried to understand and explain local natural disaster phenomena such as earthquakes through both kinds of theoretical methods.

6 0 0 0 OA スコープス裁判と1920年代の不寛容

- 著者

- 常松 洋

- 出版者

- アメリカ学会

- 雑誌

- アメリカ研究 (ISSN:03872815)

- 巻号頁・発行日

- vol.1991, no.25, pp.21-38, 1991-03-25 (Released:2010-10-28)

- 参考文献数

- 118

- 著者

- Ren Takahashi Hiroki Yabe Takashi Hibino Sayumi Morishita Yuya Mitake Hideaki Ishikawa

- 出版者

- Japanese Society of Physical Therapy for Diabetes Mellitus

- 雑誌

- 日本糖尿病理学療法学雑誌 (ISSN:24366544)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.53-64, 2023-03-31 (Released:2023-03-31)

- 参考文献数

- 33

【Background/Objective】Exercise therapy for hospitalized dialysis patients should be provided as regularly as possible during the post-dialysis period in addition to the sessions conducted on non-dialysis days. However, physical performance, vital sign, muscle oxygen saturation (SmO2) during exercises performed post-dialysis remain unclear. This case study aimed to show descriptive SmO2, vital sign, and physical performance assessment on non-dialysis and post-dialysis days in hospitalized patients. 【Method】An 80s man who underwent hemodialysis. The patient underwent Near-infrared spectroscopy (NIRS) measurements at during the same passive cycling exercise on non-dialysis and post-dialysis. SmO2 and total hemoglobin (THb) were measured by NIRS during non-dialysis, and post dialysis, and systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), heart rate (HR), and Rating of Perceived Exertion (RPE) were measured during exercise. Short physical performance battery (SPPB), maximal isometric knee extension strength and the 10-m walking test were also measured on non-dialysis days and post-dialysis period. 【Results】SmO2 during exercise was lower post-dialysis compared to non-dialysis. SBP, DBP, and HR during exercise showed minimal increase during post-dialysis compared to during non-dialysis days. RPE was higher post-dialysis. SPPB (12 and 10 points) and maximal isometric knee extension strength (31.5 and 26.5 kgf) and 10-m walking test (1.2 and 1.1 m/s) were lower during the post-dialysis period. 【Discussion】In the post-dialysis period, less elevation of the circulation response and high deoxygenation in muscle tissue was observed. The exercise load during post-dialysis exercise may need to be decreased, depending on the physician’s judgment.

- 著者

- 心光 世津子 シンミツ セツコ Shimmitsu Setsuko

- 出版者

- 大阪大学大学院人間科学研究科

- 雑誌

- 大阪大学大学院人間科学研究科紀要 (ISSN:13458574)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.59-80, 2010-03-31

6 0 0 0 IR 恋愛感情が視線行動に及ぼす影響

- 著者

- 飯塚 雄一 橋本 由里 飯塚 一裕 Yuichi IIZUKA Yuri HASHIMOTO Kazuhiro IIZUKA

- 出版者

- 島根県立大学短期大学部出雲キャンパス

- 雑誌

- 島根県立大学短期大学部出雲キャンパス研究紀要 (ISSN:18824382)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.1-11, 2011

実際の生活場面で相互に恋愛的好意感情をもっている者同士(DC群)と未知の者同士(UP群)の自然な会話場面における視線行動をVTRに収録し、観察者が行動分析器により直視量を測定した。実験計画は二者関係(交際中、初対面)と性を独立変数とする2要因の被験者間計画である。被験者は、交際中の男女学生18組と初対面の男女学生20組、計76名である。実験終了後、DC群にRubinの恋愛感情尺度を実施した。その結果、交際中の男女は相互に恋愛的好意感情をもっていることが確認された。また初対面男女についても、両者共、同様にほぼ中立的な感情をもっていることが確認された。分散分析の結果、UP群よりもDC群の男女の直視量が多いことが判明した。

6 0 0 0 OA AI (人工知能)とポスト資本主義

- 著者

- 吉野 敏行

- 出版者

- 河原学園 人間環境大学

- 雑誌

- 人間と環境 (ISSN:21858365)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.57-73, 2016 (Released:2018-04-23)

A(I 人工知能)の急速な発展が今後の経済社会にどのような影響を及ぼすか、特に資本主義社 会への影響とポスト資本主義社会への展望について考察した。資本主義社会は本来的に資産家 と労働者との所得格差を拡大する仕組み(ピケティのr > g)をもっているが、先進諸国では、す でに利子率と経済成長率がゼロ水準となり、利潤率も2%以下に低下しつつある。さらにAI が 人間の知能を凌駕する「シンギュラリティ」までに、労働力人口の5 割から最大9 割がAI と労 働代替すると予測され、資本主義社会はすでに末期状態にある。ポスト資本主義社会は「20 世 紀の社会主義社会」とは異なる「理想の社会主義社会」である。基本的人権が保障され、ベーシッ クインカムが所得原則となり、AI による最適な計画経済が実現される経済成長率ゼロの「定常 世界」である。AI は資本主義の終焉と真正社会主義社会を実現する物質的・技術的基盤である。

6 0 0 0 OA 337 幼児の性役割行動に及ぼすモデルの効果と親の養育態度(発達15,発達)

- 著者

- 岡田 勝彦

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.294-295, 1985-08-20

- 著者

- 松島 公望 林 明明 荒川 歩

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.39-49, 2019-11-30 (Released:2019-11-30)

- 参考文献数

- 38

This study examined the relationship between Christian religious consciousness (CFC) and subjective well-being for Japanese Christians. Members of the Roman Catholic Church (status of denomination: Believers, n=58; Leaders, n=61) and of the A subgroup of the Holiness Church (status of denomination: Believers, n=646; leaders, n=102) participated in the research. Based on factor analysis, we developed a scale of CFC that contained three factors: “Christian doctrine-based belief,” “norms of religious activities,” and “relationship with other church members.” Hierarchical multiple regression analysis on CFC and subjective well-being showed that the people who had high “Christian doctrine-based belief” or a high “relationship with other church members” have high subjective well-being, and that they were partially influenced by subjective well-being among denominations. However well-being was not influenced by status of denomination. These results indicate that subjective well-being rests largely on CFC, although a small portion of it rests on the type of denomination.