6 0 0 0 OA 近世大名南部家が向き合った「歴史」 : 歴史の捉え方とアーカイブズ政策展開の側面から

- 著者

- 千葉 一大

- 出版者

- 弘前大学國史研究会

- 雑誌

- 弘前大学國史研究 (ISSN:02874318)

- 巻号頁・発行日

- vol.140, pp.19-47, 2016-03-30

6 0 0 0 OA 私の太陽よ(オー・ソレ・ミオ)(O Sole Mio)

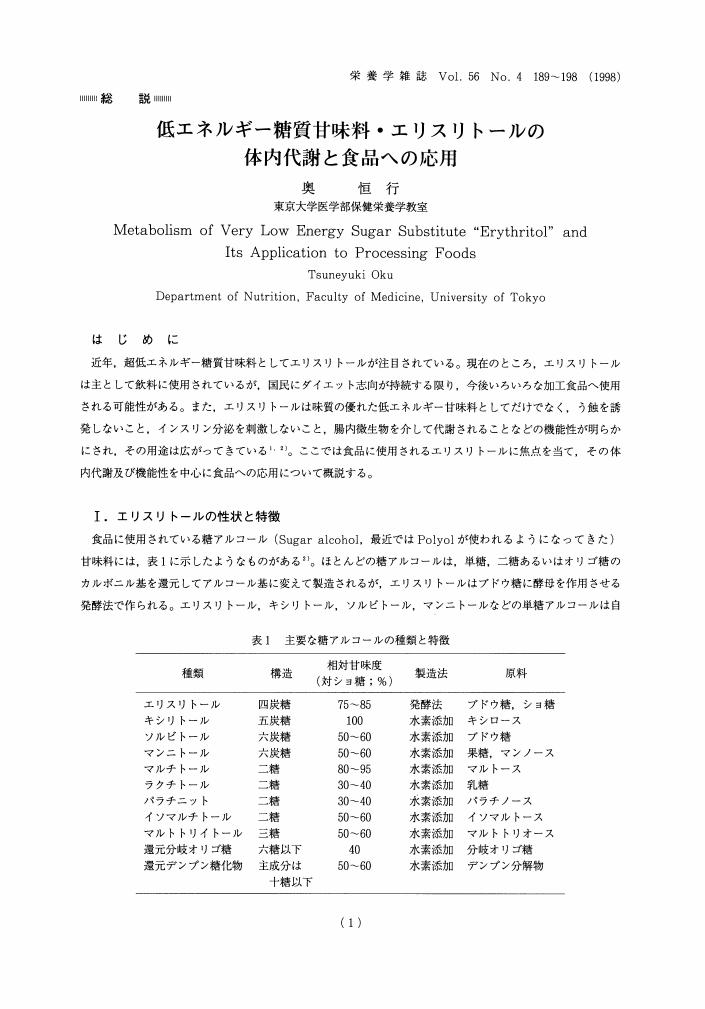

6 0 0 0 OA 低エネルギー糖質甘味料・エリスリトールの体内代謝と食品への応用

- 著者

- 奥 恒行

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.189-198, 1998-08-01 (Released:2010-02-09)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 3

6 0 0 0 OA 男性学・男性性研究の視点と方法 : ジェンダーポリティクスと理論的射程の拡張

- 著者

- 多賀 太

- 出版者

- 国際ジェンダー学会

- 雑誌

- 国際ジェンダー学会誌 (ISSN:13487337)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.8-28, 2019-12-25

女性学に対する男性からのリアクションとして誕生した男性学は,社会構築主義へのパラダイム転換や研究対象と担い手の拡大を伴いながら男性性研究へと発展してきた。本稿は,そうして発展しつつある男性学・男性性研究に特徴的な視点と方法を確認し,そのさらなる射程の拡張と社会的貢献の方途を探る。男性を対象とする一般的な研究と比べた場合の男性学・男性性研究の特徴は,男性の脱標準化,男性性の複数性,ジェンダーポリティクスへの敏感さに見出される。本稿では,男性の多様で複雑な状況を把握する視角としてM・メスナーによる「男性の制度的特権」「男らしさのコスト」「男性内の差異と不平等」を紹介し,それぞれの視角の長短と留意点とともに三者のバランスをとる複眼的アプローチの有効性を主張する。さらに,今日まで約30年にわたって世界の男性性研究の理論的支柱となっているR・コンネルの「ヘゲモニックな男性性」に関する理論を概観し,その特長を,男性による女性支配と男性内の支配との理論的接続,ならびに支配の正統化過程の動態的把握に見出したうえで,その理論的射程の拡張を試みる近年の議論を紹介する。最後に,日本における男性学・男性性研究の課題として,日本社会の独自性をふまえながら男性の多様な側面を描き出し,その成果をフェミニズム理論やジェンダー研究へとフィードバックして接続することを提起する。

- 著者

- 桶川 泰

- 出版者

- 関西社会学会

- 雑誌

- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.93-104, 2007-05-26

恋愛を礼賛する声は明治初期において芽生え、大正期においてより一層勢いを持ち、花が開くようになった。ただよく知られているように、大正期では個人の自由な配偶者選択すら認められていない現実が存在していた。それでは、当時の社会において恋愛は如何にして既存の秩序に訓化させられていたのだろうか。本稿では、恋愛が礼賛されると同時に、既存の秩序との調和を取るのに適した恋愛観・結婚観が大正期、もしくはその次の時代の昭和初期に如何なる形で存在していたのかを分析することでそれらの「問い」を解き明かそうとした。分析の結果、恋愛の情熱的な側面を盲目的なものとして批判し、危険視していく「情熱=衝動的恋愛観」言説を中心にして、恋愛が既存の秩序に訓化させられていた。そうした恋愛観は、まず恋愛には理性が必要であることを強調し、そしてその理性的判断のためには両親の意見や承認が必要であるという論理を生み出していった。またその一方で、そうした恋愛観は一時的な情緒的満足や快楽によって成り立つ恋愛を否定し、恋愛は子孫、民族のために費やさなければならないという論理を生み出すことで「優生結婚」とも結びつきを見せるようになった。

6 0 0 0 OA アニミズム再考

- 著者

- 梅原 猛

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.13-23, 1989-05-21

アニミズムはふつう原始社会の宗教であり、高等宗教の出現とともに克服された思想であると考えられている。タイラーの「原始文化」がそういう意見であり、日本の仏教はもちろん、神道もアニミズムと言われることを恥じている。しかし私は、日本の神道はもちろん、日本の仏教もアニミズムの色彩が強いと思う。それに、アニミズムこそはまさに、人間の自然支配が環境の破壊を生み、人間の傲慢が根本的に反省さるべき現代という時代において、再考さるべき重要な思想であると思う。

6 0 0 0 OA 異常を察知した看護師の臨床判断の分析

- 著者

- 杉本 厚子 堀越 政孝 高橋 真紀子 齋藤 やよい

- 出版者

- 北関東医学会

- 雑誌

- The KITAKANTO medical journal (ISSN:13432826)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.123-131, 2005-05-01

- 被引用文献数

- 2 6

【目的】患者の異常を察知した時に, 看護師が捉えた事象と臨床判断の特徴を明らかにすることである.【方法】外科系病棟に勤務する看護師15名の患者の異常を察知したエピソードを, グループディスカッションを通して抽出し, 内容分析した.【結果】看護師が捉えた事象は, 異常な眠気, 表情の変化, 反応の鈍さ, 活動の低下, 予測外の症状, つじつまの合わない会話, 違和感のある臭気であり, 多くの看護観察にもとづく非言語的サインであった.異常を察知した臨床判断には, 【今までとは違う感覚】, 【通常とは違うという感覚】, 【情報に矛盾があるという感覚】であり, 「その患者」のデータや経験の分析的判断と, 「そのような患者」の看護経験にもとづく非分析的判断の両者を活用していた.【結語】看護師は患者の微妙な非言語的サインにより異常を察知し, 論理的分析と経験によって培われた直観的分析を駆使して臨床判断を行っていた.

6 0 0 0 OA 箱根の山(箱根八里)

6 0 0 0 OA ジャニーズ事務所に向けた新しいペンライトの提案

- 著者

- 中島 玲奈

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第66回春季研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.432, 2019 (Released:2019-06-27)

この研究では、ジャニーズが1年間を通して多くのコンサートを開催し、各コンサートごとにペンライトを販売しているということに注目し、ペンライトの変化の流れを分析することによって新しいペンライトを提案を行う。 最初に背景についてリサーチを行い、その後、ジャニーズによって販売された153個のペンライトについての情報を集め、年表と系統樹を作成しました。 それらを分析し、その結果に基づいてデザイン要件を決定し、プロトタイプを作成を行った。 それを様々なな人に使用してもらい、いくつかのフィードバックを得た。 分析結果やプロトタイプの結果に基づいて、光の強さが歓声に応じて変化するペンライトを最終提案とする。

6 0 0 0 OA 創薬研究におけるX線結晶学の強み

- 著者

- 上村 みどり

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.51-54, 2023-02-28 (Released:2023-03-08)

- 参考文献数

- 10

The paradigm shift in drug discovery that began in the early 1990s was the development of Structure Based Drug Design(SBDD)as a means of rational drug design for disease targets. The greatest advantage of X-ray analysis is that once the crystal structure is obtained, structural information can be fed back very quickly under almost the same conditions for soaking and co-crystallization, contributing to lead optimization in the early stages of drug discovery. In addition, it is unique in that it covers target molecules from small molecular weights(20-30 kDa)to large molecular weights(100 kDa~). On the other hand, it has many weak points such as dynamic structure close to the physiological state, identification of hydrogen atoms, and acquisition of charge information, which, when combined with multiple methods in a complementary manner, will contribute to a significant reduction in the lead optimization period in the future.

6 0 0 0 三島通庸の思想と行動に関する総合的研究

本研究は、明治初年に長らく地方行政に携わり、その後に中央行政にも参画した、薩摩藩出身の官僚・三島通庸(1835~1888)が、どのような思想を抱き、またその思想に基づき、いかに地方・中央で行動をとったのかを、彼の残した膨大な史料群「三島通庸関係文書」(国立国会図書館憲政資料室所蔵)を網羅的に分析することで解明し、地方・中央行政史研究を深化させることを直接の目的とする。本研究により、これまで分断して行われてきた中央行政史研究と地方行政史研究の成果の見直し・架橋をはかるとともに、日本近代史研究において地方官に着目する視座を提起することを目指す。

6 0 0 0 OA 小学校に於ける復習法

- 著者

- 大阪府池田師範学校附属小学校 編

- 出版者

- 大阪府池田師範学校附属小学校

- 巻号頁・発行日

- 1920

6 0 0 0 OA 西遊記研究 : 三蔵法師一行の変貌

- 著者

- 武者 晶子

- 出版者

- 東京女子大学

- 雑誌

- 日本文學 (ISSN:03863336)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, pp.81-95, 1988-03-15

6 0 0 0 OA 服薬アドヒアランスに影響を及ぼす患者の意識調査

- 著者

- 坪井 謙之介 寺町 ひとみ 葛谷 有美 水井 貴詞 後藤 千寿 土屋 照雄

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.8, pp.522-533, 2012-08-10 (Released:2013-08-10)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 18 18

An important aspect of medicinal treatment is having the patient take the medicines prescribed by the doctor. However, a previous questionnaire about medication compliance and adherence showed that approximately 50% of patients forget to take their medicines. In this study, the status of patient medication-taking behavior and factors affecting adherence were investigated through a survey involving 226 patients who presented at Gifu Municipal Hospital from November 2009 to February 2010. The survey items included patient characteristics (age, sex, occupation, side effects, allergies, etc.), medication status (dosing time, medicine formulations), and factors affecting medication adherence (awareness of taking medication, awareness of illness and medicines, life rhythm, character, relationship of trust with doctor or pharmacist, use of medicine information leaflets). Overall, 73% of patients took medicines as directed. Evaluation by medication adherence status revealed that patients with poor adherence most frequently forgot to take their medicines after lunch and between meals. A separate factor analysis of good and poor medication adherence groups showed significant differences between the groups for 18 of 30 factors. Then, using Customer Satisfaction analysis and excluding factors related to personality, 4 factors for improvement were selected from the remaining 16 factors. These findings suggest that patient medication adherence increases when the factors of “regularity of life rhythm”, “regularity of meals”, “trust in pharmacists”, and “use of medicine information leaflets” are improved.

- 著者

- 谷口 功一

- 出版者

- 有斐閣

- 雑誌

- 法哲学年報 (ISSN:03872890)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, pp.212-220,226, 2003

6 0 0 0 OA 一側性声帯麻痺に対する音声機能改善術後の音声治療

- 著者

- 飴矢 美里 田中 加緒里 瀬知 亜有未 羽藤 直人

- 出版者

- 耳鼻と臨床会

- 雑誌

- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.177-183, 2018-09-20 (Released:2019-09-01)

- 参考文献数

- 13

一側性声帯麻痺に対する音声機能改善術後の音声治療の有用性について検討した。音声機能改善術後に音声治療が必要であった症例では、健側声帯の過緊張性発声や声帯溝症による声門閉鎖不全を認め、音声治療後は自・他覚的評価において改善が得られた。今回の検討から声門閉鎖不全による発声困難期間に健側声帯の過度な代償性による過緊張性発声を来した症例や声帯溝症がある症例には、術後の音声治療が必要と考えられた。しかし、一側性声帯麻痺患者に対する音声機能改善術後の音声治療の報告は少なく、今後更なる検討が必要である。

6 0 0 0 OA 宇品凱旋館の建築について

- 著者

- 李 明 石丸 紀興 村上 茂輝 中本 清壱

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.55, pp.1037-1042, 2017 (Released:2017-10-20)

Ujina Arc de Museum, was built in Hiroshima Ujina Port as facilities for the farewell welcome Ian soldiers since during the day the war.Construction when the construction committee at the center of the TOMITA Aijiro Governor of Hiroshima Prefecture at the time has been formed, and called for donations across the country.February 1938 to groundbreaking, completion ceremony is celebration in April 1939, and than is being donated to the Army.

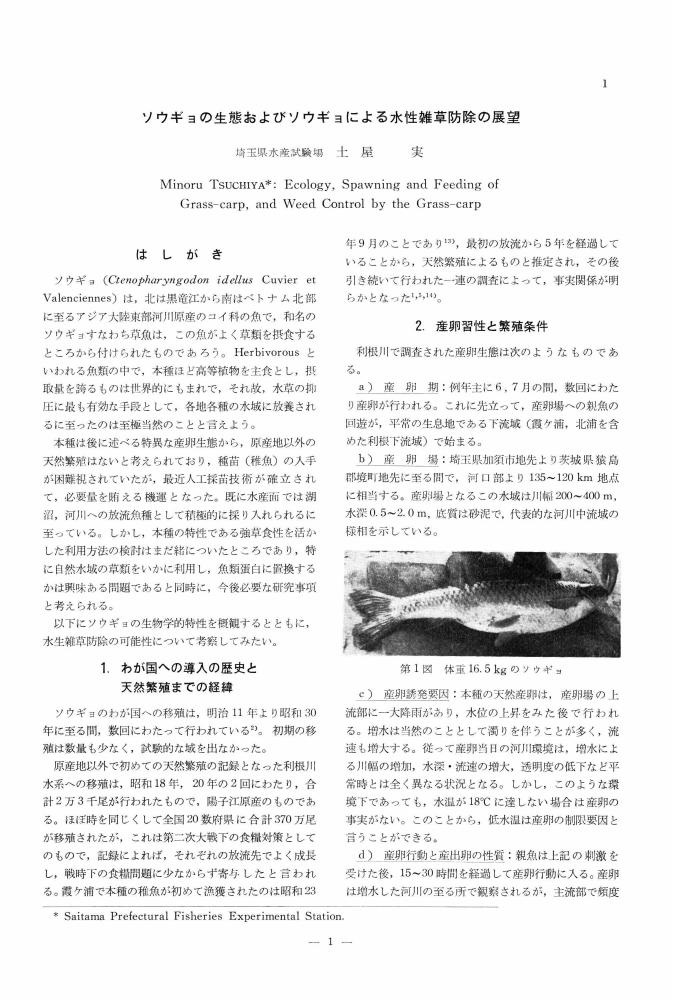

6 0 0 0 OA ソウギョの生態およびソウギョによる水性雑草防除の展望

6 0 0 0 OA 近代日本におけるコレラの流行と宗教

- 著者

- 西村 明

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.2, pp.53-74, 2021-09-30 (Released:2021-12-30)

本稿は、近代の衛生政策に大きな影響を与えたコレラについて、明治一〇年代の流行に焦点を当てて取り上げる。まず、幕末以降の流行と人々の宗教的・民俗的対応を概観した上で、一八七九年のコレラ流行以降に焦点を当てる理由を述べる。とりわけ、内務省によって教導職がコレラ予防の啓発活動に動員されたことに注目している。後半では、それに関連するテクストとして、『虎列刺豫防諭解』、『コレラ豫防心得草』、岸上恢嶺『説教帷中策』第三五席、干河岸貫一「虎列刺病豫防並に消毒法に注意すべき事」について検討する。それらの検討から、神仏の加護を全面否定しないかたちで、政府の方針に沿った衛生の徹底に向けた自助努力を促す言説の特徴を確認した。

6 0 0 0 OA 水のイメージについて

- 著者

- 千野 美和子

- 出版者

- 仁愛大学

- 雑誌

- 仁愛大学研究紀要 (ISSN:13477765)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.25-35, 2006-03-31

心理療法において,夢や,遊び,箱庭表現の中に,水のイメージが現れることがある.その水のイメージに注目して,心理療法のプロセスをみると,意味深い展開が生じていることが多い.イメージは,多義性を持つものであり,水のイメージといっても,多様である.しかし,その中に,筆者はこころを治癒する治療的イメージが存在するのではないかと考える.本論文では,水の創世神話と,Eliadeの水のシンボル,Bachelardの物質的想像力としての水を概観し,次に,心理療法に関わって述べられる水のイメージについて,Jungを中心に,治療的イメージを探る.