3 0 0 0 OA 社会学における国際化の意義

3 0 0 0 OA 舞台芸術は保育にどんな豊かさをもたらすのか

- 出版者

- 一般社団法人 日本保育学会

- 雑誌

- 保育学研究 (ISSN:13409808)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.308-317, 2015-12-25 (Released:2017-08-04)

3 0 0 0 OA 安倍内閣の教育改革の全体像と特質

- 著者

- 佐貫 浩

- 出版者

- 日本教育政策学会

- 雑誌

- 日本教育政策学会年報 (ISSN:24241474)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.10-23, 2017 (Released:2018-08-27)

This article intends to grasp the essence of modern neoliberal education reform and its characteristic as a strategy of the neoliberal power of the state aiming to maximize the profit of modern global capital. Pillars of this policy include the following. (1) A work force demanded by the global capital; training talented people. (2) National unification with neoliberal power; intensifying nationalism, (3) The integration and abolition policies such as the local government and the school as“a population policy”tied to general investment strategy of global capital, (4) Construction of the structure of the public education in which a company provides education service through a market, and manages the social assets of education and education culture, (5) A management policy aiming to achieve these education policy objectives effectively. They can be grasped in a world strategy of the modern global capital integrally.

3 0 0 0 OA 単語を手がかりとした単文産出における知覚的シミュレーション

- 著者

- 西口 美穂 楠見 孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.89.17042, (Released:2018-09-20)

- 参考文献数

- 46

Perceptual symbol systems theory has discussed the intimate relationship between language and perception. Many studies have shown that perceptual simulation occurs during sentence comprehension. However, previous studies in sentence production, in which participants were asked to produce a sentence based on pictures, had not addressed the question of whether perceptual simulation plays a role during sentence production. In this study, we investigated whether perceptual simulation occurs during sentence production using word sets. Participants were first presented three words (e.g., egg/refrigerator/skillet) and asked to produce a sentence from two of the assigned words (e.g., egg/refrigerator or egg/skillet). Then they were presented with a picture of the object (e.g., a whole egg still in its shell, or a cracked egg) and asked to judge whether the pictured object was in the sentence production phase. Results revealed that responses in the picture judgement task were faster when the image in the sentences the participants produced matched that of the pictured object. This result suggests that perceptual simulation plays an important role in sentence production.

- 著者

- Kenta YOSHIDA Tatsu KUWATANI Atsushi YASUMOTO Satoru HARAGUCHI Kenta UEKI Hikaru IWAMORI

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)

- 巻号頁・発行日

- pp.171127, (Released:2018-06-07)

- 被引用文献数

- 3

Conventional clustering algorithms such as k–means and fuzzy c–means (FCM) cluster analysis do not fully utilize the spatial distribution information of geologic samples. In this paper, we propose GEOFCM, a new clustering method for geochemical datasets with location coordinates. A spatial FCM algorithm originally constructed for image segmentation was modified for application to a sparse and unequally–spaced dataset. The proposed algorithm evaluates the membership function of each sample using neighboring samples as a weighting function. To test the proposed algorithm, a synthetic dataset was analyzed by several hyper–parameter settings. Applying this algorithm to a geochemical dataset of granitoids in the Ina–Mikawa district of the Ryoke belt shows that samples collected from the same geological unit are likely to be classified as the same cluster. Moreover, overlapping geochemical trends are classified consistently with spatial distribution, and the result is more robust against noise addition than standard FCM analysis. The proposed method is a powerful tool to use with geological datasets with location coordinates, which are becoming increasingly available, and can help find overviews of complicated multidimensional data structure.

3 0 0 0 OA 治打撲一方が奏功した三叉神経痛の一症例:外傷の既往と圧痛点を目標に

- 著者

- 鈴木 理央 岡 洋志 萬谷 直樹 渡邊 妙子 神山 博史 長崎 直美

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.250-254, 2017 (Released:2017-12-26)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3

顔面痛のある38歳女性。三叉神経痛と診断され,カルバマゼピンで痛みはある程度軽減していたが,漢方治療を希望して来院した。30年前の事故で顔面を強打した既往を手掛かりに,治打撲一方をカルバマゼピンと併用したところ痛みは改善し,高木の圧痛点も軽減もしくは消失し,最終的にカルバマゼピンを廃薬できた。外傷の既往と高木の圧痛点を認める神経痛症例には,同薬を試みる価値があると思われた。

3 0 0 0 OA 患者のヘルスリテラシーに対する介入の効果:ランダム化比較試験のシステマティックレビュー

- 著者

- 堀 翔太 藤本 修平 杉田 翔 小林 資英 小向 佳奈子

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.100-109, 2018-09-20 (Released:2018-09-26)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

目的:患者のヘルスリテラシーに関して,臨床場面で医療者が行う介入方法とその効果を明らかにすることである.方法:電子データベースから,患者のヘルスリテラシーに関するランダム化比較試験の論文を抽出し,PRISMA声明に従い,質的なシステマティックレビューによりその内容を評価した.結果:介入方法別にその効果をみると,「資料の配布のみ」では「ヘルスリテラシー」が,「資料の配布と医療者による説明」では「健康行動に対するアドヒアランス」が向上したとする論文が多く抽出された.また,「医療者から患者への一方向の介入」と「患者と医療者の双方に向けた介入」では,「ヘルスリテラシー」が向上したとする論文が多く抽出された.結論:資料の配布に加え医療者による説明を行うことで,個別性に配慮した情報提供を行える可能性や,医療者が患者の理解の程度を適宜確認することで,疾患の理解度や自己管理能力が向上する可能性が示された.

3 0 0 0 OA Monge-Ampère方程式について

- 著者

- 松田 道彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.100-118, 1972-04-28 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 16

3 0 0 0 OA 視力回復に及ぼす鍼治療の効果

- 著者

- 前田 見太郎 清川 朝栄 小林 章子 西口 理恵 矢野 忠 大山 良樹

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.120-124, 1993-09-01 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 7

これまで視力回復に対する鍼治療の効果については近視の分類上, 軽度近視に対する治療が多く, 中等度ならび強度近視に対しての鍼治療の効果に関する報告は少ない。筆者らは中等度及び強度近視に対して裸眼視力回復を目的に置鍼術による鍼治療を行った。裸眼視力の回復を認めた3症例については, 治療を一時中断し, 鍼治療後の持続効果を観察した。また, 裸眼視力の回復が認められなかった3症例については, 置鍼術を鍼通電治療に変更し, 治療効果について観察を継続した。その結果, 置鍼術治療で裸眼視力の回復を認めた3症例は治療を中断してもなお, 初診時裸眼視力よりも高い視力を維持し, 鍼治療の持続効果を示した。一方, 視力の回復の認められなかった3症例に対しては鍼通電治療に変更してからは徐々に回復を示し, 初診時裸眼視力よりも高くなり, 鍼通電治療による効果を認めた。

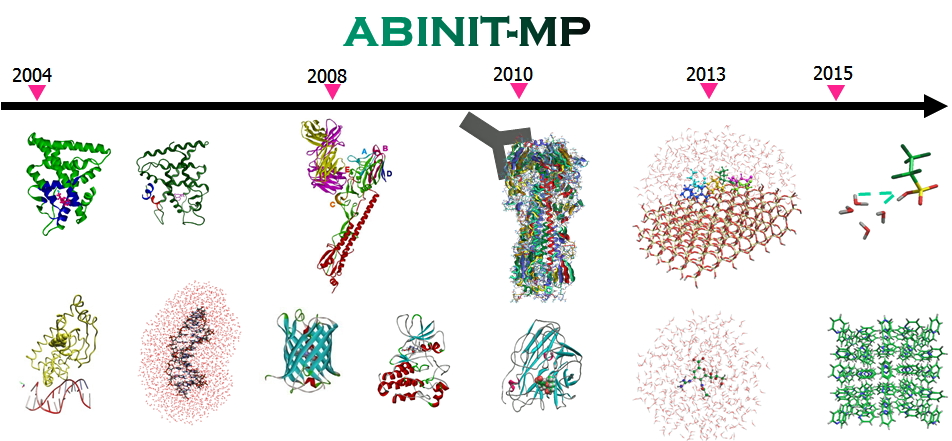

3 0 0 0 OA FMOプログラムABINIT-MPの開発状況と機械学習との連携

- 著者

- 望月 祐志 坂倉 耕太 秋永 宜伸 加藤 幸一郎 渡邊 啓正 沖山 佳生 中野 達也 古明地 勇人 奥沢 明 福澤 薫 田中 成典

- 出版者

- 日本コンピュータ化学会

- 雑誌

- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.5, pp.119-122, 2018 (Released:2018-01-30)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 8

We have been developing the ABINIT-MP program for the fragment molecular orbital (FMO) method. The list of inter-fragment interaction energies (IFIEs) is available from FMO calculations and is useful in analyzing the nature of interactions in a given target system. In this Letter, we summarize the current status of ABINIT-MP and also the machine-learning assisted analyses of IFIE data.

3 0 0 0 OA ペット産業の現状と将来展望

- 著者

- 越村 義雄

- 出版者

- 日本ペット栄養学会

- 雑誌

- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.Suppl, pp.9-24, 2014-06-30 (Released:2015-04-15)

3 0 0 0 OA 広島型モデルベース開発(MBD)教育の実践

3 0 0 0 OA 慢性活動性EBV感染症

- 著者

- 木村 宏

- 出版者

- 日本ウイルス学会

- 雑誌

- ウイルス (ISSN:00426857)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.163-174, 2011-12-25 (Released:2013-04-30)

- 参考文献数

- 100

- 被引用文献数

- 1 2

普遍的なウイルスであるEpstein-Barr virus (EBV)は初感染後,終生潜伏感染するが,細胞性免疫が損なわれない限り症状が現れることはない.一見免疫が正常と思われる個体にEBVの慢性感染が起こることがあり慢性活動性EBV感染症(CAEBV)と称されてきた.CAEBVは発熱,リンパ節腫脹,肝脾腫などの伝染性単核症様症状が持続あるいは反復する疾患である.本症は稀ではあるが,重篤かつ予後の悪い疾患である.近年では,本症は単なる感染症ではなく,EBVに感染したTもしくはNK細胞の単クローン増殖が本態であることが明らかとなっている.本稿では未だ全貌が解明されていないCAEBVの発症病理について,筆者らの知見を交え考察するともに,本症の臨床像・治療・予後についても概説する.

3 0 0 0 OA 脈波伝播速度計測における加速度脈波の応用

- 著者

- 藤本 浩一 佐野 裕司 渡邊 英一

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.285-294, 2012-12-15 (Released:2013-03-02)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1 2

本研究は,脈波伝播速度(PWV)の計測に小型の近赤外線反射型センサーによって得られる加速度脈波を応用したものである.特に疾患の無い51名の研究対象者(21〜90歳)が実験に参加し,研究対象者を若年群(n=14),壮年群(n=21)および高齢群(n=17)の3群に分けた.脈波伝播時間(PTT)は頭部,指尖部および足底部の加速度脈波と心電図より求め,計測区間距離は体表面よりテープメジャーによって同定した.PWVは計測区間距離をPTTで除することにより求めた.なお,51名のうち12名の研究対象者は,加速度脈波と心電図により求めたPWVの精度を検討するため,従来法によるPWVの計測も行った.両方法によって計測されたPWVより求めたPTTは有意な相関関係(ピアソンの相関,P<0.001)にあることを確認した.腹部大動脈系を計測区間に含むPWV(心臓−前額間PWV,心臓−手指尖間PWVおよび心臓−足底間PWV)は男女ともに加齢にともなって有意な(分散分析,P<0.001;単回帰分析,P<0.001)上昇が認められたものの,腹部大動脈系を計測区間に含んでいないPWV(前額−指尖間PWV,前額−足底間PWVおよび指尖−足底間PWV)は加齢の影響を受けなかった.また,これらの傾向は性別,身長,BMI,心拍数,血圧で補正しても同様であった(重回帰分析,P<0.001).以上の結果は先行研究および弾性動脈と筋性動脈の特性と一致するものであり,本研究で用いたPWVの計測法は従来法と比較して迅速かつ簡便なものであるが,従来法と遜色なくPWVを評価できることが示された.

3 0 0 0 OA 歌論史の闇 : 冷泉為秀の周辺(<特集><偽書>の中世)

- 著者

- 小林 一彦

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.7, pp.24-32, 1998-07-10 (Released:2017-08-01)

中世では、貴族社会内部で固定された家職の継承と、それに必要な相伝文書の伝領とが家嫡決定に重要な意味を持っていた。御子左家の場合、為家没後、勅撰集を編むという最も重大な家職は為氏・為世と二条家によって継承され、京極家の為兼も一時期これを担っていた。しかし、相伝文書を伝領した冷泉家だけが、為相・為秀と代を重ねながら勅撰の家として成立するには至らない-その時、為秀にはどのような戦略があったのか。家業継承者であることの証明書としての和歌文書、そのような意義を歌論書に見出すことで、中世の偽書の問題を考えてみたい。

3 0 0 0 OA 標準失語症検査(SLTA)を総合評価する尺度

- 著者

- 楠 正

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 行動計量学 (ISSN:03855481)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.8-21, 1985-03-30 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

SLTA(Standard Language Test of Aphasia)was administered to a total of 313 aphasic subjects and the test records were analyzed by means of factor analysis and scalogram analysis. Factor analysis gave a simple structure which allowed a classification of test variables into three groups representing three language modalities; group A of writing, group B of speech and group C of comprehension. Separate scalogram analyses of these groups A, B and C revealed an almost ideal unidimensionality for scaling in respective groups. Distribution of the subjects was displayed by three axes of comprehension, speech and writing corresponding to three edges of a cuboid. The subjects were laid along the three edges, jointing each other to form a“gzigzag way”in the cuboid. Thus an ordering of comprehension, speech and writing, from severe impairment to mild, was found along the“zigzag way”which represented a continuous3-dimension structure.

3 0 0 0 OA Prologによる意思決定と情報のモデル

- 著者

- 犬童 健良

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2003年度春季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.11, 2003 (Released:2003-08-01)

論理プログラミング言語Prologは知識処理の代表的な手段として知られる。Prologは他の手続き的言語や表計算では厄介な離散的領域でのモデリングに適している。また少々の数学的ユーティリティを作成することにより、動学的最適化を含む意思決定技法や情報システムのモデリングに幅広く適用できる。筆者は、決定木分析、最適探索、線形代数、協力ゲーム、信念関数、最短路アルゴリズム、関係代数などのProlog化を試み、実際にうまくいくことを確かめた。

3 0 0 0 OA Prologによるゲームプレイヤーのモデリング

- 著者

- 犬童 健良

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第17回全国大会(2003)

- 巻号頁・発行日

- pp.248, 2003 (Released:2004-02-03)

Prologはゲーム理論の各種モデルと解概念、およびゲームプレイヤーの知識推論について比較的素直に表現できるプログラミング言語である。またゲーム理論や社会選択理論を操作的にモデル化することにより、限界合理性の下でのふるまいを理解するのにも役立つ。本論文では筆者が行ったモデリング事例をいくつか紹介する。

3 0 0 0 OA マイクロ・ナノマシンの開く次世代の医療技術

- 著者

- 藤正 巖

- 出版者

- 一般社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- BME (ISSN:09137556)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.24-33, 1995-01-10 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 26

3 0 0 0 OA アルツハイマー病のモデルマウス

- 著者

- 斉藤 貴志 西道 隆臣

- 出版者

- (公社)日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, no.5, pp.250-252, 2014 (Released:2014-11-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1