1 0 0 0 OA 小学生・中学生・高校生投手における関節可動域の検討

- 著者

- 平本 真知子 松井 知之 東 善一 瀬尾 和弥 福嶋 秀記 長谷川 敏史 西尾 大地 相馬 寛人 伊藤 盛春 山内 紀子 水嶋 祐史 森原 徹 木田 圭重 堀井 基行 久保 俊一

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.48100563, 2013 (Released:2013-06-20)

【はじめに】 投球障害のリハビリテーションでは、局所のみならず、全身の評価・アプローチが重要である。投球障害の原因として、身長や関節可動域の低下が報告されているが、成長期である小学生・中学生と高校生における関節可動域の変化については明らかではない。われわれは、投球障害のリハビリテーションを行う上の、小・中・高校生の関節可動域特性を明らかにする目的で、投手に対して上肢・体幹・下肢関節可動域を測定し、比較検討した。【方法】 対象は2008年から2011年にメディカルチェックに参加した京都府下の小・中・高校生投手517例であった。内訳は高校生264例、中学生182例、小学生71例であった。 検討項目は、肩関節2nd外旋および内旋、肩関節3rd内旋、股関節内旋および外旋(90°屈曲位)、SLR、HBD、頚部・胸腰部回旋の各関節角度とし、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会の測定方法に準じて行った。 検者は操作、固定、角度測定、記入を分担し、代償動作に十分注意し、4名1グループで行った。 得られたデータを小・中・高校生の各年代間で比較検討した。検定は、クラスカル・ワーリス検定を用い、事後検定として、多重比較検定(Steel-Dwass法)を用いた。有意水準は5%とした。【説明と同意】 本研究は京都府立医科大学倫理委員会の承認を得た。参加者およびチーム責任者に対し、メディカルチェックの意義、重要性の説明を行った。同意を得られた希望者のみを対象とした。【結果】 肩関節2nd外旋では、小学生133.2±12.3度、中学生124.1±11.6度、高校生125.3±9.9度であった。小学生が中・高校生に比べ有意に大きな値であった。 投球側股関節外旋では、小学生62.5±13.1度、中学生56.9±8.4度、高校生56.1±10.1度であり,小学生が中・高校生に比べ有意に大きな値であった。 非投球側股関節内旋では、小学生41.3±12.2度、中学生41.3±13.6度、高校生35.6±12.9度であり,小・中学生が高校生よりも有意に大きい値であった。 投球側SLRでは、小学生59.3±12.1度、中学生58.6±9.1度、高校生53.7±13.9度であった。非投球側SLRでは、小学生59.7±11.0度、中学生58.9±9.5度、高校生54.8±14.8度であった。投球側、非投球側ともに小・中学生が高校生よりも有意に大きい値であった。 投球側HBDでは、小学生6.1±5.3度、中学生10.8±6.0度、高校生14±6.6度であった。非投球側HBDでは、小学生6.3±5.5度、中学生11.3±6.5度、高校生14.2±6.5度であった。投球側・非投球側ともに年代が上がるとともに有意に増加した。 投球側頚部回旋では、小学生83.5±12.6度、中学生85.4±14度、高校生77.9±12.8度であった。非投球側頚部回旋では、小学生83.6±9度、中学生82.5±12.6度、高校生77.3±10度であった。投球側・非投球側ともに小・中学生が高校生に対して有意に大きな値であった。 投球側胸腰部回旋では、小学生46.0±13.4度、中学生47.4±11.9度、高校生50.9±9度であった。非投球側胸腰部回旋では、小学生46.7±12.8度、中学生47.3±12度、高校生52.3±9.2度であった。投球側・非投球側ともに高校生が小・中学生よりも有意に大きな値であった。【考察】 全国的に投球障害の早期発見・治療を目的とした検診やメディカルチェックが行われているが、野球選手の身体特性を検討したメディカルチェックの報告は少ない。 一般健常人は年齢と共に柔軟性が減少すると報告されている。本研究の結果も、年代が上がるにつれ関節可動域は減少する傾向であった。しかし、胸腰部回旋のみ高校生が有意に大きな値であった。投球動作中における体幹機能については,成長とともに、体幹回旋角度が増大する、体幹の回旋が投球スピードに影響を与えるなど多数報告されている。 年代が上がるにつれて、各関節可動域は減少していくが、投球動作に重要な要素である胸腰部回旋角度は増大する傾向であった。投球障害を有する選手へのリハビリテーションを考える上で、各年代の関節可動域特性を理解することは重要である。【理学療法学研究としての意義】 各年代の関節可動域特性が明らかになり,投球障害で受診した選手へのリハビリテーション、投球障害予防におけるスポーツ現場でのコンディショニング指導の基礎的なデータとなりうる。

1 0 0 0 OA 投球障害を有する高校野球選手における上下肢機能の特性

- 著者

- 西 亮介 原 耕介 野中 理絵 小保方 祐貴

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1307, 2016 (Released:2016-04-28)

【はじめに,目的】投球障害に与える因子として肩関節可動域低下や原テストの低値等の上肢機能の影響のみならず,股関節可動域及び下肢柔軟性の低下等の下肢機能の影響が報告されている。しかし,上肢機能と比較し下肢機能と投球障害との関連性についての報告は少ない。また,上肢機能検査においては投球動作を考慮した検査項目があるのに対し,下肢機能検査では投球動作を考慮した検査項目は散見しない。そこで本研究では,投球動作を考慮した下肢機能検査(以下,投球下肢機能検査)を考案し,投球障害との関連性を上下肢機能検査とともに明らかにする事を目的とした。【方法】甲子園出場レベルの高校野球選手48名を対象とした。除外基準は投球側肩及び肘関節術後で主治医から全力投球の許可がないものとした。アンケートを実施し,当日投球時に痛みを訴える者を疼痛群,それ以外の者を非疼痛群とした。上肢機能検査として肩関節可動域(肩関節外転位内外旋・肩関節屈曲位内旋)・原テスト,下肢機能検査として股関節可動域(屈曲・伸展・内旋)・下肢柔軟性検査(SLR・HBD・トーマステスト),投球下肢機能検査として股関節可動域(股関節90度屈曲位内転)・下肢柔軟性(股関節90度屈曲位からの膝伸展角度・膝関節90度屈曲位股関節伸展角度)を測定した。股関節90度屈曲位内転及び膝関節90度屈曲位股関節伸展は各々非投球側・投球側における加速期,股関節90度屈曲位からの膝伸展は非投球側のボールリリースの動きを考慮した。統計処理にはSPSSver.17.0を用いて群間比較をMann-WhitneyのU検定・カイ二乗検定を用い,有意水準5%とした。【結果】アンケート結果から疼痛群29名,非疼痛群19名,疼痛部位は肩延べ17名・肘延べ21名,疼痛発生相で最も多い相は加速期で18名であった。尚,除外基準に当てはまる者はいなかった。投球側肩関節屈曲位内旋角度・CAT・HFT・投球側下垂位外旋筋力において疼痛群で有意に低値を示した(p<0.05)。その他項目に有意差は認めなかった。【結論】投球側肩関節屈曲位内旋角度・CAT・HFT・投球側下垂位外旋筋力で群間に有意差を認め,先行研究と同様の結果を示した。これらの項目は投球動作を再現する項目が含まれることから,投球障害に対する評価において投球動作を再現した検査項目は重要であると考えられる。しかし,投球下肢機能検査では有意差を認めなかった。瀬尾らは,加速期における非投球側股関節屈曲角度は100度,投球側膝関節屈曲角度は40度,ボールリリースにおける股関節屈曲角度は100度と報告しており,投球下肢機能検査における開始肢位の各関節角度と異なる角度であった。よって,本研究における投球下肢機能検査は,投球動作中の動きの再現が不十分であった可能性が考えられた。今後は,投球下肢機能検査の各関節の角度設定を変更し,検討する必要性がある。

1 0 0 0 OA 投球障害肩における上肢回旋可動域について

- 著者

- 安藤 久美子 長尾 啓子 川島 敏生 渡邊 幹彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.30 Suppl. No.2 (第38回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.462, 2003 (Released:2004-03-19)

【目的】我々は投球障害肩の治療において野球肘の既往を認める者を多く経験し、肘関節の可動域(以下ROM)制限が肩の運動に影響を与えている可能性があると考えた。そこで上肢回旋ROMを測定する方法を考案し、肘関節や手関節などの固定が上肢のROMに影響を与えることを報告してきた。今回、投球障害肩の選手の上肢回旋ROMを測定し健常群と比較検討したので報告する。【対象】健常肩群(以下N群)健常な上肢を有する者22名。男性10名女性12名。平均年齢は25.0歳。投球障害肩群(以下Ab群)当院を受診し、投球障害肩と診断された野球選手。男性9名。平均年齢19.5歳であった。【方法】測定は各被験者1回、肘関節伸展位で上肢を矢状面・前額面で両上肢挙上させ、挙上角度0°60°120°における上肢の回旋運動を最大努力にて行い、前腕回内外運動器(YAESU社HKY式)を用いて測定した。これを以下の4条件で行い、_丸1_固定なし:Free_丸2_手関節固定:Wrist_丸3_前腕回内位固定:P -elbow_丸4_前腕回外位固定:S-elbow。各条件でのAb群とN群の平均値を比較検討した。【結果】(1)上肢回旋ROM(屈曲挙上角度:N群/Ab群)Free(0:360/320)(60:340/300)(120:310/280)Wrist(0:320/300)(60:310/290)(120:290/270)P-elbow(0:250/230)(60:250/230)(120:240/220)S-elbow(0:230/240)(60:230/250)(120:220/220)(2)上肢回旋ROM(外転挙上角度:N群/Ab群)Free(0:360/310)(60:370/320)(120:320/290)Wrist(0:320/300)(60:350/220)(120:300/270)P-elbow(0:250/220)(60:290/260)(120:260/210)S-elbow(0:230/240)(60:260/250)(120:230/220)であった。Ab群の回旋ROMはN群と比較してS‐elbow以外では前額面、矢状面ともに可動域が低かった。S‐elbowではAb群とN群に大きな差は認めず、矢状面上では逆転していた。【考察】上肢の回旋運動は肩甲胸郭節と肩関節と前腕の複合運動である。今回の実験よりAb群は上肢の回旋可動域の低下が認められた。しかし、前腕回外位固定では正常群と大きな差は認められなかった。これはAb群が前腕回外位で固定された状態に近く、前腕の回内位に入らないのを肩関節内旋で代償していると考えられ、こうした動きの制限が可動域減少の1つの要因と考えられた。投球障害肩の発症の1つの要因に前腕の回内外制限を肩関節内外旋で過度に代償した結果が推測された。

1 0 0 0 OA 投球障害における手内筋の機能不全 第3報

- 著者

- 栗田 健 高木 峰子 木元 貴之 小野 元揮 吉田 典史 中西 理沙子 山﨑 哲也

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.48101721, 2013 (Released:2013-06-20)

【はじめに、目的】われわれは過去に投球障害肘患者(以下肘群)と投球障害肩患者(以下肩群)において手内筋である母指・小指対立筋(以下対立筋群)の機能不全について検討をしたところ,肘群が肩群より有意に機能不全を認めた.さらに対立筋群機能不全を多く認めた肘群において, 非投球側に対立筋群の機能不全がある場合,投球側にも機能不全を認めた.また,この対立筋群の機能不全は,筋や骨などの成長が関与している可能性が考えられた.そのため,今回は年齢により対立筋群に機能不全の差が認められるのかどうかを検討したので報告する.【方法】対象は投球障害で当院を受診した45名の投球側45手とし,他関節の障害の合併や既往,神経障害および手術歴を有する症例は除外した.性別は全例男性で,年齢によりA群10歳~12歳,B群13歳~15歳,C群16歳~18歳の3群に分けた.評価項目は,投球時のボールリリースの肢位を想定した対立筋群テストとし,座位にて肩関節屈曲90°位にて肘伸展位・手関節背屈位を保持して指腹同士が接するか否かを観察した.徒手筋力検査法の3を基準とし,指腹同士が接すれば可,IP関節屈曲するなど代償動作の出現や指の側面での接触は機能不全とした.なお統計学的解析には多重比較検定を用い,3群間に対し各々カイ二乗検定を行い,Bonferroniの不等式を用いて有意水準5%未満として有意差を求めた.【倫理的配慮、説明と同意】対象者に対し本研究の目的を説明し同意の得られた方のデータを対象とし,当院倫理規定に基づき個人が特定されないよう匿名化にてデータを使用した.【結果】各群の人数は,A群9名,B群17名,C群19名であった.また,機能不全の発生率はA群33.3%,B群52.9%,C群47.3%であり,各群間のカイ二乗検定では,A群×B群(p=0.34)A群×C群(p=0.48)B群×C群(p=0.738)となり,すべての群間において有意差は認められなかった.【考察】一般的なボールの把持は,ボール上部を支えるために示指・中指を使い,下部を支えるために母指・環指・小指を使用している.手内筋である母指・小指対立筋は,ボールを下部より効率よく支持するために必要である.ボールの把持を手外筋群によって行うと,手関節の動きの制限や筋の起始部である上腕骨内側上顆に負担がかかることが示唆される.過去の報告から投球障害における母指・小指対立筋機能不全は投球障害肘群に多く認めることが分かっている.しかし手指の対立動作は骨の成長による影響や運動発達による影響など,年齢による影響がある可能性もあり,機能不全発生の機序までは断定できなかった.本研究の結果から,対立筋群の機能不全は年齢間差が無いことから,年齢を重ねることで機能不全が改善する可能性は否定的な結果であった.また同様に年齢を重ねることで対立筋群の機能不全が増えるわけでもなく,どの年代においても一定の割合で発生している事がわかった。この事から対立筋群の機能不全は骨の成長による影響や運動発達など成長による影響ではなく,癖や元々の巧緻性の低下などその他の要素によって発生していることが示唆された.以上により手内筋による正しい対立機能を用いたボールの把持できなければ投球動作を繰り返す中で肘の障害が発生する可能性が示唆された.その為、投球障害肘の症例に対してリハビリテーションを行う場合には,従来から言われている投球フォームの改善のみではなく遠位からの影響を考慮して,母指・小指対立筋機能不全の確認と機能改善が重要と考えられた.また障害予防の点においても,投球動作を覚える段階で手指対立機能の獲得とボールの持ち方などの指導が必要であることも示唆される.【理学療法学研究としての意義】本研究では対立筋群の機能不全は年齢による影響はないと示唆された.また過去の研究より投球障害肘の身体機能の中で手内筋である母指・小指対立筋に機能不全を多く有することが分かっている.投球障害を治療する際には、対立筋群の機能に着目することが重要と考える.また今回設定した評価方法は簡便であり,障害予防の観点からも競技の指導者や本人により試みることで早期にリスクを発見できる可能性も示唆された.

1 0 0 0 OA 中学野球選手におけるFunctional Movement Screenと投球障害の関係

- 著者

- 内田 智也 松本 晋太朗 小松 稔 野田 優希 石田 美弥 佃 美智留 中山 良太 武田 雄大 平川 理映子 武藤 貢平 大久保 吏司 古川 裕之 藤田 健司

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.237-242, 2016-04-01 (Released:2016-03-18)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

Recently, the problem of the high incidence of throwing injuries in young people has been gaining attention. Identifying high-risk players before the onset of the throwing injury is important for prevention. One of the most widely used screening tests for sports-related injuries is the Functional Movement Screen (FMS), which assesses the quality of movement; however, its correlation with throwing injuries has not been established. The purpose of this study was to investigate the correlation between the FMS score and throwing injuries. The FMS was used during the medical check for two hundred and thirty junior high school baseball players. We allotted those who had experienced throwing injuries multiple times to the injury group and those who had never experienced throwing injury to the control group. We then calculated the FMS cutoff value using the receiver operating characteristic curve. In addition, we investigated differences in the incidence of throwing injury between above and below the cutoff value using chi-square test. The FMS cutoff score was 17. Players who scored ≤17 had a significantly higher incidence of throwing injuries than those who scored ≥18. Conclusion: We believe that FMS score is correlated to throwing injuries. In addition, the results suggest that throwing injuries might be prevented in junior high school baseball players who scored ≤17 on the FMS if they undergo training in the correct movement patterns.

1 0 0 0 OA 健常及び投球障害肩を呈する野球選手の原テスト及び下肢・体幹機能の特性

- 著者

- 岡棟 亮二 横矢 晋 出家 正隆

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1466, 2014 (Released:2014-05-09)

【はじめに,目的】スポーツ障害予防の観点から,競技による身体特性を知ることは重要である。本研究の目的は健常野球選手と肩関節の使用機会の少ない競技者であるサッカー選手において,原テスト及び下肢・体幹機能の理学所見を比較し,野球選手の身体特性を明らかにすることである。またその身体特性を踏まえ投球障害肩の症状を呈する野球選手と健常野球選手を比較し,投球障害肩の症状を呈する野球選手に特徴的な所見を明らかにすることで,その治療や予防に繋げることである。【方法】対象を投球障害肩を示す野球選手12名(P群),本研究に影響する既往のない野球選手11名(B群)とサッカー選手10名(S群)とし,原テスト11項目,下肢・体幹機能4項目を検査した。原テストとは,scapula spine distance(SSD),下垂位外旋筋力(ISP),下垂位内旋筋力(SSC),初期外転筋力(SSP),impingement test(Impinge),combined abduction test(CAT),horizontal flexion test(HFT),elbow extension test(ET),elbow push test(EPT),関節loosening test(loose),hyper external rotation test(HERT)のことであり,下肢・体幹機能4項目とはstraight leg raising angle(SLR),指床間距離(FFD),踵臀間距離(HBD),股関節内旋角度(HIR)である。なお本研究ではHERTを,同様に肩関節過外旋をさせる手技であるcrank test(crank)で代用した。またISP,SSC,SSP,ET,EPTは,ハンドヘルドダイナモメーター(MICRO FET2,Hoggan Health社製)を,CAT,HFT,SLR,HIRは角度計を用いて計測した。筋力の項目は非投球側に比べ投球側で10N以上の弱化,CATとHFTは非投球側に比べ投球側で10°以上の可動域制限があれば陽性とし,その他は原らの基準に従い陽性の判断をした。各項目陽性率,合計陽性項目数,各測定での投球側値,非投球側値の群間の差の検討と,同群内での各測定の投球側値と非投球側値の差を検討した。統計処理は,対応のあるt検定,Wilcoxonの検定,一元配置分散分析,Tukey-Kramer,Steel-Dwassの方法を行い,危険率5%未満を有意,10%未満を傾向ありと判断した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究の目的と趣旨を説明した上で同意の得られた者を本研究対象とした。本研究は所属施設倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】S群,B群間でHBDの投球側値に有意差を認めた(S群>B群)。B群,P群間では原テスト合計陽性項目数(P群>B群),crankの陽性率(P群>B群),Impingeの陽性率(P群>B群)で有意差を認めた。また,同群内の投球側,非投球側値の差ではS群のHFT(非投>投),B群のCAT(非投>投),P群のIR(非投>投),CAT(非投>投),HFT(非投>投)にて有意差を認め,B群のSLR(非投>投),P群のISP(非投>投),SLR(非投>投)にて傾向を認めた。【考察】サッカー選手に比べ野球選手の投球側におけるHBDの距離は有意に小さく,SLR角度は小さい傾向にあった。つまり,野球選手は非投球側に比べ投球側下肢の大腿四頭筋が柔軟でハムストリングは短縮しているという特性が示唆された。また,野球選手の投球側においてCATの角度が有意に小さいことから,投球側のCATの可動域制限は野球選手の特性であり,投球側肩関節の関節包の拘縮,腱板の筋緊張や筋拘縮,innerとouter muscleの筋バランス異常等が疑われた。一方,HFTではサッカー選手にも投球側の可動域制限を認めた。つまりこの現象は野球選手の特性ではなく誰にでも起こり得る利き腕側の特性であることが考えられた。投球障害群において,投球側のISPは弱化傾向にあり,IRは有意に弱化していた。すなわちrotator cuffの不均衡により前後のinstabilityが生じ,internal impingement等を惹起している可能性が示唆された。野球選手と投球障害群との比較から,野球選手の中でも投球障害群は原テスト合計陽性項目数が多くなること,またその中でもcrank,Impingeが投球障害肩に特徴的な検査であるといえる。原らはImpingeとHERTを含む9項目以上が陰性であることを投球開始基準としており,大沢らは原テストの項目のうち,SSP,Impinge,CAT,ET,EPT,HERTが投球障害群で有意に陽性率が高かったと報告している。今回の結果は原らがHERT(crank),Impingeを重要視していることと大沢らの報告の一部を裏付けるものとなった。しかしSSP,CAT,ET,EPTの陽性率に差を認めなかったことが大沢らの報告と異なった。これは,今回我々が筋力値を定量化して陽性の判断をしたために生じた相違と考えられる。このことから原テストの定性的評価と定量的評価の場合の陽性検出率の差異が考えられた。【理学療法学研究としての意義】野球選手及び投球障害群の原テスト,下肢・体幹機能における特性を明らかにしたことで,今後,検査等で野球選手の身体異常を判断する際の一助となると考える。

1 0 0 0 OA 投球障害における手内筋の機能不全について 第2報

- 著者

- 栗田 健 小野 元揮 木元 貴之 岩本 仁 日野原 晃 田仲 紗樹 吉岡 毅 鈴木 真理子 山﨑 哲也 明田 真樹 森 基 大石 隆幸 高森 草平

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.Cb1390, 2012 (Released:2012-08-10)

【目的】 先行研究で投球障害肘群は肩群に比べ手内筋の筋力低下を有していることが分かった。このことは手内筋が効率よく機能せずに、手外筋を有意に働かせてボールを把持することで、手・肘関節への影響が大きくなることが示唆された。しかし手内筋機能不全が投球動作の繰り返しで生じたものか、もともと機能不全が存在したことにより投球障害肘の原因となったのかは不明であった。そこで今回我々は手内筋機能不全が多く認められた投球障害肘群において、投球による影響がない非投球側の評価を行い、両側に機能不全を有する割合について調査したので以下に報告する。【方法】 対象は、投球障害肘の診断により当院リハビリテーション科に処方があった20例とした。対象は肘単独例のみとし、他関節障害の合併や既往、神経障害および手術歴を有する症例は除外した。性別は全例男性で、年齢は、平均16.4±5.1歳(11歳~34歳)であった。観察項目は、両側の1.手内筋プラス肢位(虫様筋・骨間筋)と2. 母指・小指対立筋の二項目とした。共通肢位として座位にて肩関節屈曲90°位をとり、投球時の肢位を想定し肘伸展位・手関節背屈位を保持して行った。1.手内筋プラス肢位(虫様筋・骨間筋)は、徒手筋力検査(以下MMT)で3を参考とし、可能であれば可、指が屈曲するなど不十分な場合を機能不全とした。2.母指・小指対立筋も同様に、MMTで3を参考とし、指腹同士が接すれば可、IP関節屈曲するなど代償動作の出現や指の側面での接触は機能不全とした。なお統計学的評価には、二項検定を用い、P値0.05未満を有意差ありと判断した。【説明と同意】 対象者に対し本研究の目的を説明し同意の得られた方のデータを対象とし、当院倫理規定に基づき個人が特定されないよう匿名化に配慮してデータを利用した。【結果】 投球障害肘の投球側虫様筋・骨間筋機能不全は、65.0%、に発生しており、そのうち健側にも認められたものが76.9%であった(統計学的有意差なし)。投球側母指・小指対立筋機能不全は、65.0%に発生しており、そのうち健側にも認められたものは53.8%であった(統計学的有意差なし)。一方、非投球側での機能障害をみると、両側に発生している比率が、虫様筋・骨間筋機能不全例では90.9%、母指・小指対立筋機能不全例では100%であった(統計学的有意差あり)。【考察】 我々は第46回日本理学療法学術大会において手内筋機能低下が投球障害肩より投球障害肘に多く認められることを報告している。しかし手内筋機能不全が伴って投球動作を反復したために投球障害肘が発生するのか、肘にストレスがかかる投球動作を反復したために手内筋機能不全が発生したのかは過去の報告では分からなかった。そこで今回投球していない非投球側の機能と比較することで投球による影響なのか、もともとの機能不全であるのかを検討した。今回の結果より、各観察項目での投球側・非投球側の両側に手内筋の機能不全を有する割合は多い傾向があったが、統計学的有意差はなかった。一方、非投球側に機能不全がみられた症例は、投球側の機能不全も有す症例が多く、統計的有意差もあることが分かった。このことより手内筋の機能不全は、投球の影響によって後発的に生じるのではなく、もともと機能不全を有したものが、投球動作を繰り返したことにより投球障害肘を発症している可能性が高いと考えられた。そのため投球障害肘の発生予防や障害を有した場合のリハビリテーションの中で虫様筋・骨間筋機能不全および母指・小指対立筋機能不全の評価と機能改善が重要であると考えられた。【理学療法学研究としての意義】 投球障害肘の身体機能の要因の中で手内筋である虫様筋・骨間筋や母指・小指対立筋に機能不全を有することが多いということが分かった。本研究から投球障害肘を治療する際には、評価として手内筋機能に着目することが重要と考える。また今回設定した評価方法は簡便であり、障害予防の観点からも競技の指導者や本人により試みることで早期にリスクを発見できる可能性も示唆された。

1 0 0 0 OA 146. 投球障害を有する投手の肩関節回旋筋力の測定方法の検討

- 著者

- 金子 文成 三浦 雅史 杉山 裕之 杉谷 圭子 大成 浄志 村上 恒二 浦辺 幸夫 川口 浩太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.24 Suppl. No.2(第32回日本理学療法士学会誌 第24巻学会特別号 No.2 : 一般演題集)

- 巻号頁・発行日

- pp.146, 1997-04-20 (Released:2017-09-01)

1 0 0 0 IR 肺血管系に対する放射線の影響

- 著者

- 河村 文夫 麻植 淳治 田頭 担 河村 文夫 藤原 寿則 坂東 一彦 Oe Junji Kawamura Fumio Fujiwara Kazunori Tagashira Hiroshi Takegawa Yoshihiro Bando Kazuhiko フジワラ カズノリ カワムラ フミオ バンドウ カズヒコ タガシラ ヒロシ タケガワ ヨシヒロ オエ ジュンジ

- 出版者

- 日本医学放射線学会

- 雑誌

- 日本医学放射線学会雑誌 (ISSN:00480428)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.5, pp.412-417, 1973-05

1 0 0 0 OA 脂肪酸の安定性について

- 著者

- 山根 厳美

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- 油化学 (ISSN:18842003)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.5, pp.298-302, 1958-08-05 (Released:2009-10-09)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 3 3

- 著者

- 笠井 俊二 赤池 敏宏 国元 武彦 新田 和男 宮田 暉夫

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY FOR ARTIFICIAL ORGANS

- 雑誌

- 人工臓器 (ISSN:03000818)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.327-330, 1983

コラーゲンは生体親和性に優れており、一方、ムコ多糖は陰性荷電、高含水率を有するヒドロゲルの性質から抗血栓素材として期待される。そこで今回我々はコラーゲンームコ多糖からなるhybrid matrixをin vitroで作製し、血小板粘着抑制活性、生体親和性に優れた素材の開発を目ざした。コラーゲンービアルロン酸からなるmatrixは血小板の粘着を強く抑制し、またこのmatrix上では線維芽細胞の増殖が良好であった。これらの結果から、コラーゲンームコ多糖からなるhybrid matrixは生医学材料として有用であると思われる。

1 0 0 0 IR <臨床>心身障害者の顎骨骨折の2例 : 特に処置に関する問題点

- 著者

- 三重野 雅/村瀬 博文/深瀬 秀郷/福栄 克浩/土岐 光伸/永山 裕/笠原 邦明/玄間 美健/小田 浩範/大森 一幸/前田 静一/加藤 元康/磯貝 治喜/原田 尚也/平 博彦/有末 眞 ミエノ タダシ/ムラセ ヒロフミ/フカセ シュウゴウ/フクエイ カツヒロ/トキ ミツノブ/ナガヤマ ヒロシ/カサハラ クニアキ/ゲンマ ヨシタケ/オダ ヒロノリ/オオモリ カズユキ/マエダ セイイチ/カトウ モトヤス/イソガイ ハルキ/ハラダ ナオヤ/タイラ ヒロヒコ/アリスエ マコト MIENO Tadashi/MURASE Hirofumi/FUKASE Shugoh/FUKUEI Katsuhiro/TOKI Mitsunobu/NAGAYAMA Hiroshi/KASAHARA Kuniaki/GENMA Yoshitake/ODA Hironori/OOMORI Kazuyuki/MAEDA Seiichi/KATO Motoyasu/ISOGAI Haruki/HARADA Naoya/TAIRA Hirohiko/ARISUE Makoto

- 雑誌

- 東日本歯学雑誌

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.227-232, 1993-12-31

Generally, the repositioning and fixation of fragments in the treatment of jaw fractures is performed based on proper occlusion conditions of the upper and lower jaws. However, the treatment of fractures of the mentally and physically handicapped pose a number of problems caused by lack of patient comprehension and cooperation. In this paper, we present two cases of mandibular fracture of handicapped patients, whose closed reduction and fixation was impossible. In these cases, open reduction and ridged fixation of fragments was carried out with screw and plate without intermaxillary fixation. Problems of the treatment of jaw fracture of mentally and physically handicapped patients were discussed.

1 0 0 0 OA 地域の主観的な豊かさを測定する社会的展望資本尺度の開発

- 著者

- 八木 龍平

- 出版者

- 多文化関係学会

- 雑誌

- 多文化関係学 (ISSN:13495178)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.37-52, 2014 (Released:2017-03-28)

本研究では、地域の社会的で主観的な豊かさを測定する社会的展望資本尺度を開発し、その信頼性と妥当性を検証した。本尺度の開発を通して、住民の幸福感や生活満足につながる地域性とは何かを検討した。まず構成概念として、時間的展望概念を応用した社会的展望資本を定義した。そして、まちの暮らしをテーマに老若男女17名にインタビューを行ない、その結果をもとに98項目の暫定版を作成した。暫定版を1392名に実施して因子分析を行った結果、まちの暮らしやすさ尺度13項目(α = .92)、地域参画尺度13項目(α =.92)、変化・成長エネルギー尺度11項目(α = .90)、地域の絆尺度10項目(α = .93)、友人ネットワーク尺度8項目(α = .86)から成る5下位尺度55項目の信頼性ある社会的展望資本尺度が構成された。本尺度と、幸福度を問う質問および現在の充実感尺度との相関分析を行った結果、5下位尺度全てが両者と正の相関関係にあり、住民の幸福につながる地域性であることを確認した。

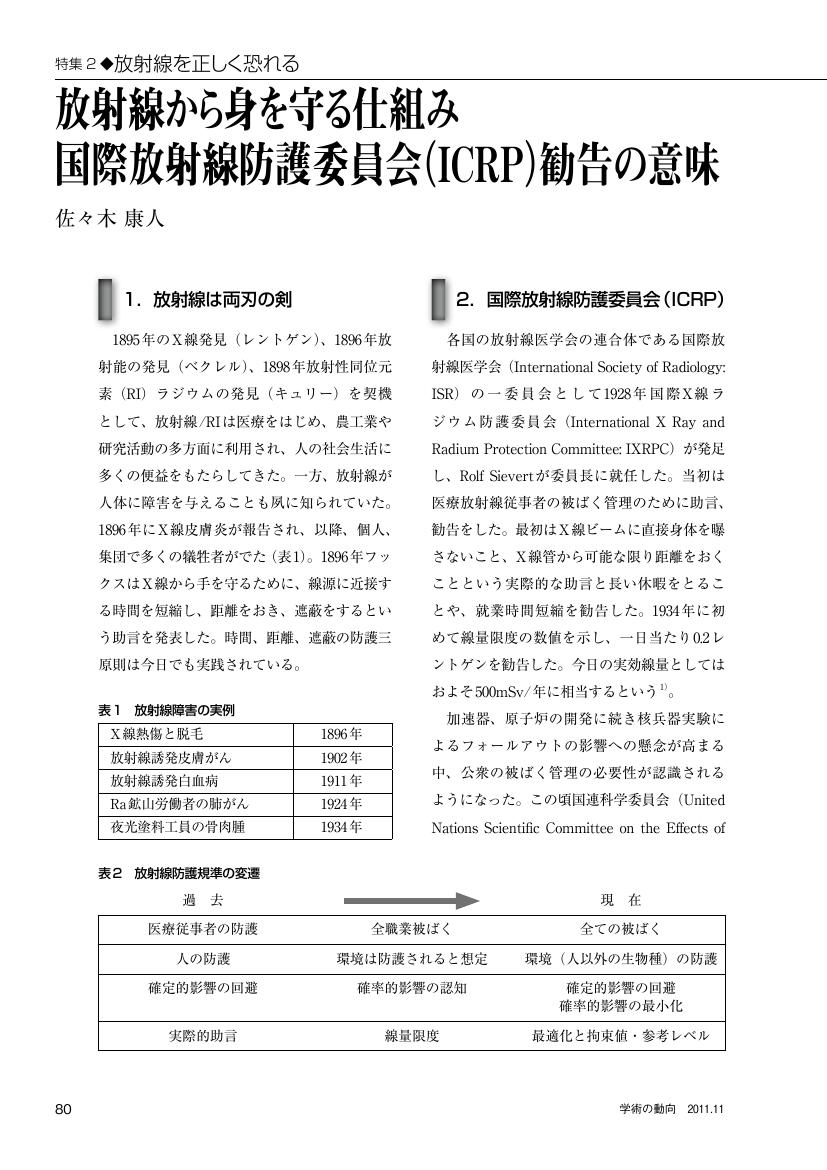

1 0 0 0 OA 放射線から身を守る仕組み 国際放射線防護委員会 (ICRP) 勧告の意味

- 著者

- 佐々木 康人

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.11, pp.11_80-11_82, 2011-11-01 (Released:2012-03-12)

- 参考文献数

- 4

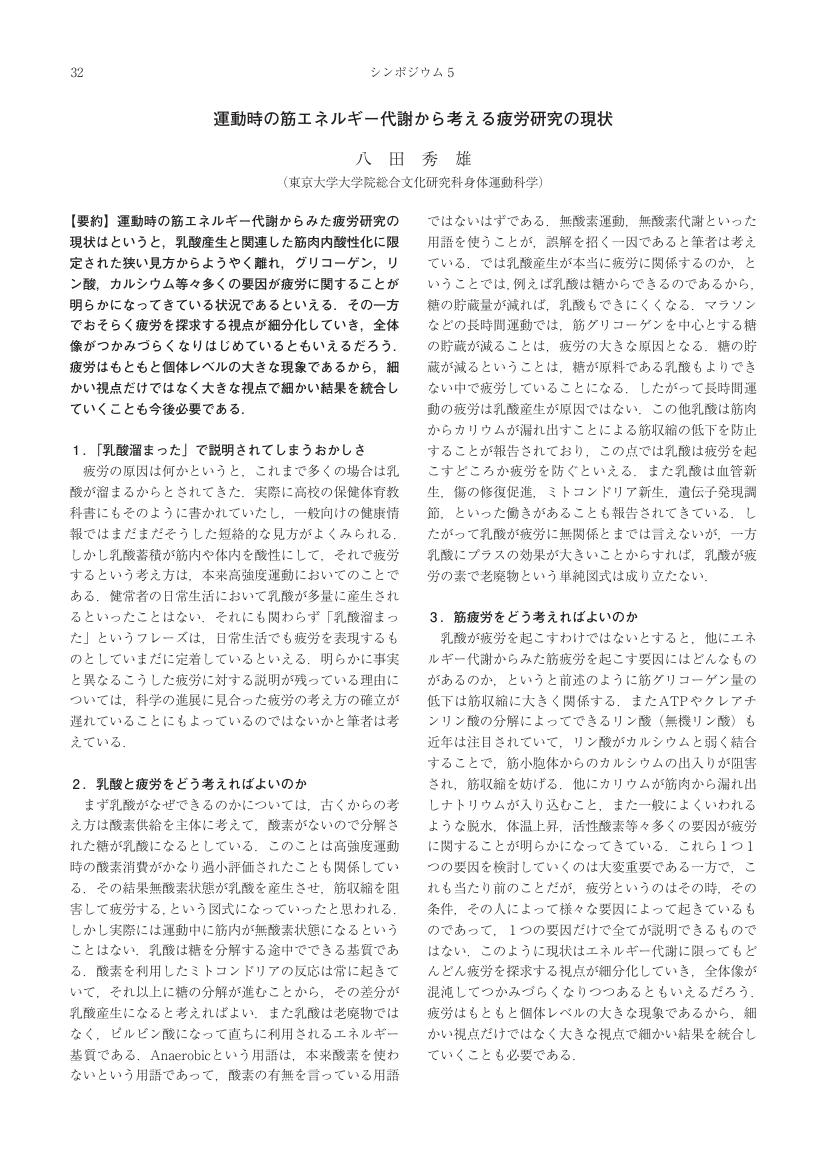

1 0 0 0 OA 運動時の筋エネルギー代謝から考える疲労研究の現状

- 著者

- 八田 秀雄

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.32, 2014 (Released:2014-01-24)