1 0 0 0 書院造の成り立ち

- 著者

- 三浅 久美子

- 出版者

- 華頂短期大学

- 雑誌

- 華頂博物館学研究 (ISSN:09197702)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.13-26, 2001-12-25

1 0 0 0 IR ポスト・スハルト期インドネシアの反汚職運動 : 西スマトラ州を事例として

- 著者

- 長谷川 拓也

- 出版者

- 筑波大学人文社会科学研究科 国際地域研究専攻

- 雑誌

- 筑波大学地域研究 = Area studies Tsukuba (ISSN:09121412)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.1-19, 2018-03-31

This article explores to what extent anti-corruption campaigns have leverage over local governments in Indonesia by examining the case of anti-corruption campaign in Padang, West Sumatra. This campaign galvanized across the country at one time when it succeeded to persuade prosecutors to investigate provincial local legislators on the suspicion of violation of government decree by adding various kinds of perquisites for them in the annual budget. The campaign became everyday topics of local people with the coverage of national and local newspapers. However in the long process of judicial trial up to the Supreme Court, all of the local legislators were acquitted. This article highlights various barriers this anti-corruption movement had faced: negative campaigns orchestrated by a radical religious group leader, collusive relationship between local politicians and newspapers, pressure from national parliament on the judgement of the court. But it also highlights the resiliency of civic movement in this province. Next-generation of anti-corruption activists have already emerged to pursue the same career path of the first-generation activists after democratization.

- 著者

- 川辺 純子

- 出版者

- 城西大学経営学部

- 雑誌

- 城西大学経営紀要 (ISSN:18801536)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.1-30, 2018-03

本稿では,トヨタ・モーター・インドネシア(ToyotaMotorIndonesia:TMMIN)の事例を中心に,第二次大戦以後のインドネシア自動車産業の発展における日系企業の役割や経営活動について,3つの時期に分けて考察を加えた。第1期は,インドネシアの1949年の独立後からスハルト政権が誕生し崩壊する通貨危機後の1998年までの完成車の禁止,部品の国産化を目指した時期である。第2期は,1990年代におけるASEANの経済の統合,WTOによるグローバル化の進展する時期で,国民車構想など自国の自動車産業を守りつつ,規制の緩和を進め,トヨタ関連の4社が統合した時期である。第3期は,パートナーのアストラ・インターナショナルが経営的に躓き,統合したトヨタ・アストラ・モーターが現在のTMMINと国内販売のトヨタ・アストラ・モーターに分離した時期である。第4期は,トヨタは国際戦略車IMVを導入するが,TMMINもその一翼を担い,同時にエコ小型車の開発を行ない「ロー・コスト・グリーンカー(LCGC)政策」に対応しながら,インドネシアを輸出拠点とする時期である。インドネシア政府はあまり経済が発展していない,貧富の格差の大きな段階からかなり厳しい自動車の国産化政策を実施した。そのため,キジャンのようなミニバンが自動車市場の大半を占めるようになった。しかし,近年の急速な経済発展の結果,中間所得層が急速に台頭し,小型乗用車などが普及している。歴史的な分析によって,トヨタ自動車はなぜ,どのようにして,インドネシアをタイに次ぐASEAN第2の生産・販売・輸出拠点としたのかが明らかにされた。This study analyses the four-stage role Japanese automobile makers, focused on Toyota Motor Indonesia (TMMIN), have had inpromoting the automobile industry in accordance with the automobile industrial policies of the government of Indonesia.The results are as follows. The 1st stage (1949-1998): The government prohibited import of completed cars and aimed to bring up domestic car parts industries. The 2nd stage(1998-2010): Due to globalization, the government removes restrictions and 4 Toyota related companies in tegrated into one Toyota. The 3rd state(after2010): Toyota combined the partner company Astra International which went bankrupt and became Toyota Astra Motor. However, TAM was sprited into TMMIN and TAM which handles domestic sale. In this period, due to creation of APEC, thegovernment promotes"LowCostGreenCar" (LCCGC) and Toyota develops small carin cooperation with Daihatsu. TMMIN is now the second base of production, sales and export next to Thailand in ASEAN.The Automobile industry in Indonesia was developed with automobile industrial policies of Indonesian government and Japanese automobile companies which adopted its strategy with the government policies.

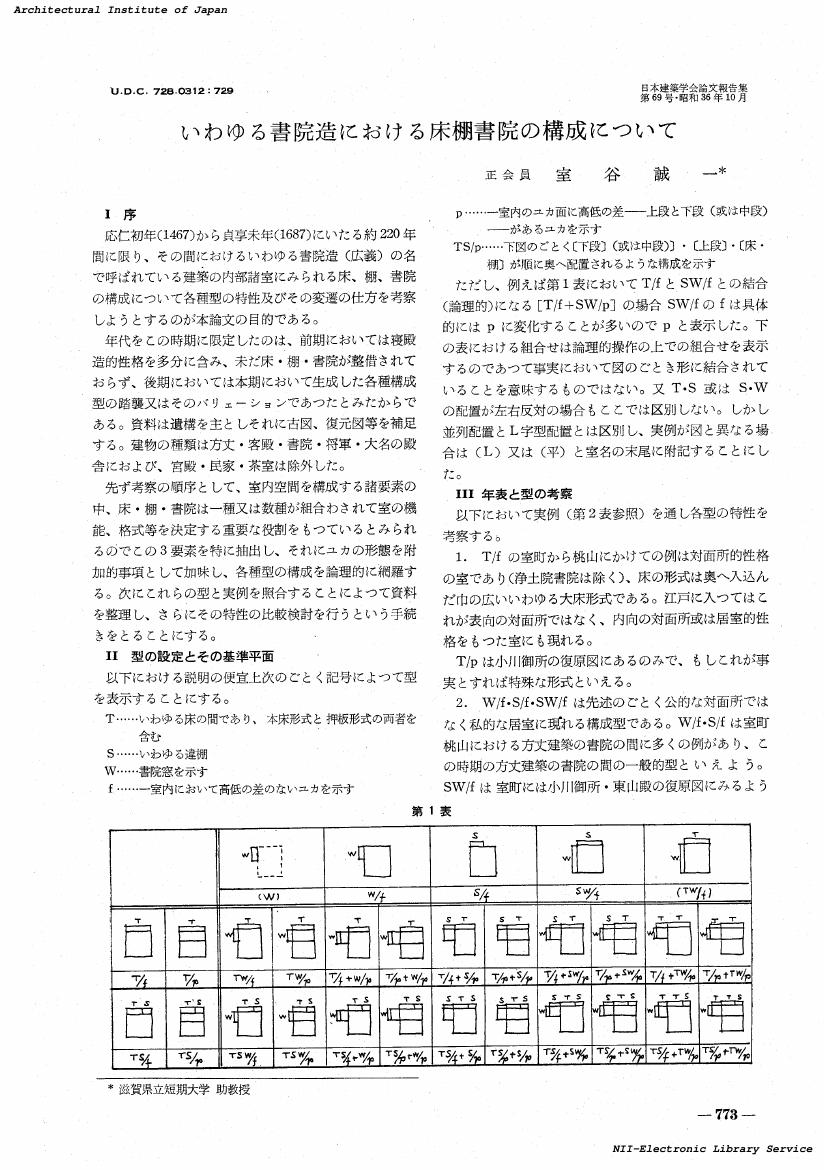

1 0 0 0 OA 5027 いわゆる書院造における床棚書院の構成について(歴史・意匠)

- 著者

- 室谷 誠一

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)

- 巻号頁・発行日

- vol.69.2, pp.773-776, 1961-10-10 (Released:2017-08-30)

1 0 0 0 IR 歩行分析からみた靴底の摩耗の影響に関する研究

靴の安定性(距骨下関節の過剰な動きを抑制する機能)と衝撃緩衝性(着地時の衝撃を吸収する機能)は,円滑な動きの発揮と身体の保護のために重要な機能とされており,ミッドソールがそれらのはたらきを担っている.しかし,靴を使用すれば地面との摩擦を避けることはできず,結果としてソールの摩耗が引き起こされる.この現象は,安定性や衝撃緩衝性の機能を低下させ,身体の動きやはたらきを妨げていると考えられる.さらに,身体を保護する機能の低下によって,下肢の関節や筋肉などに障害・傷害が引き起こされると推察される.一方で,人々の身体の動きや機能は年齢によって異なり,引き起こされる摩耗の形状やそれに対する反応は異なってくるとも考えられる.そこで本研究は,摩耗によって引き起こされる靴の機能性の低下とそれに対する身体の反応を生体力学的および生理的側面から明らかにすることを目的とした. まず,歩容の異なる若年者と高齢者を対象に靴の摩耗計測と靴の使用実態,摩耗に対する意識調査を実施した.その結果,若年者が使用していた靴は,アウトソールの踵から外側にかけての摩耗と踵部分の摩耗の厚さの進行が顕著であり,高齢者では外側に偏った進行ではなく,広い範囲に摩耗が及ぶことが明らかになった.さらに,両者とも靴底の摩耗や靴の安定性と衝撃緩衝性に対する意識や関心は低かった.このことから,靴底の摩耗は歩容が反映されて引き起こされること,および靴の機能性低下は認識されにくいことが示唆された. 次に,摩耗の計測によって得られた結果をもとに摩耗した靴を作製し,その靴を若年者と高齢者が履いて歩行した際の下肢における衝撃,筋活動,関節角度および足圧中心軌跡を検討した.その結果,若年者では踵から外側にかけて78mm摩耗した靴において,立脚期中の距骨下関節の回外と下腿の外旋の増加とそれに伴う足圧中心軌跡の外側変位および前脛骨筋の筋放電量の増加が示された.しかし,着地時の衝撃加速度は摩耗による影響は認められなかった.これは,衝撃を緩衝する作用のある筋肉,脂肪,足部のアーチなどが靴の衝撃緩衝性の低下を補償したためだと考えられる.一方,高齢者が外側部分の摩耗が進行した靴を履いて歩行した場合には,摩耗の影響は認められなかった.これは、若年者と高齢者の歩容の違いが関与したためだと考えられる.数多くの先行研究において報告されているように,本実験においても高齢者の歩行では歩幅と歩調の減少に伴う歩行速度の低下と両足支持期の時間延長が確認された.この現象は筋力低下に伴った歩行の姿勢安定性の低下を補う動きとされている.つまり,靴の安定性の低下に対して高齢者は摩耗の影響を受けにくい歩容であったと考えられる.一方,高齢者が踵部分の摩耗の厚さが11mmであった靴を履いて歩行した場合には,着地時の距骨下関節における衝撃加速度が増加した.これは,高齢者では筋肉,脂肪,足部のアーチなどの生体における緩衝作用が加齢に伴って低下するため,靴の衝撃緩衝性の低下を補償することができず距骨下関節における衝撃が増加したと考えられる.これらのことから,靴底の摩耗によって安定性と衝撃緩衝性が低下し,特に外側部分の摩耗の長さが靴の安定性に影響し,踵部分の摩耗の厚さが衝撃緩衝性に影響することが示唆された。また,摩耗に伴う靴の機能性の低下に対して若年者と高齢者では反応が異なる。 最後に,摩耗した靴を履いて長時間歩行した際の下肢の動きと衝撃加速度の変化とそれに伴うエネルギーコストの変動を検討した.その結果,開始30分までは摩耗の影響は示されなかったが,ミッドソールが薄くなった靴では40分以降で衝撃加速度が増加することが認められた.このことから,靴の衝撃緩衝性の低下に対する生体の緩衝作用による補償が長時間続くと生体の緩衝作用は低下し,下肢の衝撃が増加することが示唆された.一方,靴の安定性の低下が引き起こした下肢の動きの増加によって歩行中のエネルギーコストは増加することが認められたが,60分間の歩行では下肢の動き,エネルギーコストともにそれ以上促進されることはなかった. 以上のことから,靴底の摩耗によって靴の衝撃緩衝性と安定性が低下することに加えて,摩耗の部位によって低下する機能性が異なることが明らかになった.さらに,靴の機能性の低下に対する反応は若年者と高齢者では異なり,歩容や生体機能に影響されることを示唆した.このような靴の機能性による影響は,快適な歩行を妨げるとともに下肢の傷害・障害の原因とされている.従って,靴底の摩耗を抑制する対策は重要であり,その対策には摩耗部位および対象年齢に配慮することが必要である.

1 0 0 0 OA 明治三十七八年戦役陸軍衛生史

- 著者

- 山田 孝 宮田 知子 島田 武志 畠山 英雄 竹内 雅史 松尾 直人 磯貝 純

- 出版者

- 公益社団法人日本放射線技術学会

- 雑誌

- 日本放射線技術學會雜誌 (ISSN:03694305)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.9, 2008-09-20

- 著者

- 安藤 正幸 伊藤 雅史 仁瓶 善郎 前島 静顕 杉原 健一

- 出版者

- 一般社団法人日本外科学会

- 雑誌

- 日本外科学会雑誌 (ISSN:03014894)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, 1999-02-10

1 0 0 0 OA 古今茶湯諸抄大成 10巻付録2巻

1 0 0 0 医師事務作業補助業務への診療情報管理士の関与

- 著者

- 直江 一彦 兼子 順 前島 静顕

- 出版者

- 日本診療情報管理学会

- 雑誌

- 診療情報管理 : 日本診療情報管理学会誌 = Health information management (ISSN:18837972)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.62-67, 2011-06-30

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 三條場 千寿 Ozbel Yusuf 麻田 正仁 Sumbuu Gantuya 長田 康孝 宮城 一郎 松本 芳嗣

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第62回日本衛生動物学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.54, 2010 (Released:2010-10-12)

サシチョウバエは,パパタシ熱,バルトネラ症,リーシュマニア症などの人獣共通感染症を媒介する昆虫である.我が国における唯一のサシチョウバエとしてPhlebotomus squamirostris Newstead,1923が記載されている.1956年に青森県で9頭のサシチョウバエ採集が記録されて以来(緒方,1958),約50年間国内での報告はない.現在の我が国におけるサシチョウバエの棲息状況を明らかにするため,2008年秋田県,群馬県,鳥取県,沖縄県においてオイルトラップおよびCDCライトトラップを用いサシチョウバエの採集を試みた.その結果,秋田県で27頭(雄15頭,雌12頭),群馬県で491頭(雄369頭,雌122頭),鳥取県で3頭(雄1頭、雌2頭),沖縄県で192頭(雄157頭,雌35頭)を採集した.群馬県で採集したサシチョウバエの詳細な観察を行ったところ,形態学的特徴は1923年に記載されたP.squamirostrisと同じであった.さらに現在のサシチョウバエ同定に用いられているkeyによれば,Sergentomyia属サシチョウバエの特徴を有することが明らかになった.このため日本産サシチョウバエPhlebotomus squamirostrisをSergentomyia squamirostrisと再記載すべきである.国際化による地球規模でのヒト,動物,物資の移動,地球温暖化などの要因により,サシチョウバエの棲息域が拡大し,リーシュマニア症の流行地も拡大しつつある.我が国におけるサシチョウバエの棲息およびサシチョウバエが媒介する諸感染症に対する警戒を行う必要があると考える.

1 0 0 0 OA 中学生の学業成績の向上に関する研究 比較他者の遂行と学業コンピテンスの影響

- 著者

- 外山 美樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.55-62, 2006-03-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 3 3

本研究の目的は, 中学1年生213名を対象とし, 日頃比較をしている友人の学業成績と学業コンピテンスが, 生徒の学業成績の向上に及ぼす影響を検討することであった。本研究の結果より, 中学1年生においては, 自分よりも幾分優れている同性の友人と学業的遂行の社会的比較を行う傾向のあることがわかった。そして, 中学1年生の学業成績の向上において, 比較をしている友人の学業成績と学業コンピテンスの交互作用の影響が見られ, 日頃学業成績が高い友人と比較をしている人のうち, 学業コンピテンスが高い人は, 学業成績が向上した。一方, 学業成績が高い友人と比較をしている人であっても, 本人の学業コンピテンスが低い人には, 学業成績の向上は見られなかった。そして, 学業成績が低い友人と比較をする人は, 学業コンピテンスの高低にかかわらず, 学業成績の低下が見られることが示された。

1 0 0 0 IR 医療用語のシソーラス作成にむけた予備的調査

1 0 0 0 OA 中国古典様式家具と書院造の室内布置との関連性に関する研究

- 著者

- 藤原 美樹 石丸 進 松本 靜夫

- 出版者

- 一般財団法人 住総研

- 雑誌

- 住宅総合研究財団研究論文集 (ISSN:18802702)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.201-212, 2010 (Released:2018-01-31)

本研究は,書院造の三要素である,床の間,付書院,違棚と中国古典様式家具との関連性を検証し,書院造の室内意匠の成立に起因する中国家具文化の受容と変容を探ることを目的としている。まず関連文献史料の収集,分析そして,中国寺院建築や伝統的民居,園林建築の室内意匠の実地調査を行い検証した。その結果日本では,留学僧(渡海僧)などによる文物交流により,請来された中国古典様式家具文化は家具として定着せず,独自の展開がみられ,建築の室内構成要素として日本的な家具文化を形成したものであることを明らかにすることができた。

1 0 0 0 花火師の大型花火開花音への曝露予測

- 著者

- 井奈波 良一 青山 温仁 田中 耕

- 出版者

- 日本職業・災害医学会

- 雑誌

- 日本職業・災害医学会会誌 = Japanese journal of occupational medicine and traumatology (ISSN:13452592)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.107-110, 2017-05

1 0 0 0 OA 日本一統志 155巻

- 巻号頁・発行日

- vol.第80冊, 1000

- 著者

- Virginia Nicholson

- 出版者

- Penguin

- 巻号頁・発行日

- 2008

1 0 0 0 OA 初回寛解から6年後に中枢神経系へ再発した精巣原発悪性リンパ腫の1例

- 著者

- 辻岡 貴之 和田 秀穂 矢田 健一郎 末盛 晋一郎 山田 治 杉原 尚 定平 吉都

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.6, pp.1873-1875, 2002-06-10 (Released:2008-06-12)

- 参考文献数

- 8

精巣原発悪性リンパ腫(Primary testicular lymphoma:以下PTL)はstage Iでも精巣摘出術と化学療法のみでは対側精巣と中枢神経系に再発しやすい予後不良の疾患である.今回,我々は初回治療として対側精巣照射及び髄注療法を加えたにもかかわらず, 6年後に中枢神経系に再発した症例を経験したので報告した.