1 0 0 0 指の骨・関節損傷

- 著者

- 石黒 隆 橋爪 信晴 森 清 池上 博泰 有野 浩司

- 雑誌

- 日本手の外科学会雑誌 = The Journal of Japanese Society for Surgery of the Hand (ISSN:09105700)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.105-109, 1997-08-31

- 被引用文献数

- 4

- 著者

- 岡田 忠司 杉下 朋子 村上 太郎 村井 弘道 三枝 貴代 堀野 俊郎 小野田 明彦 梶本 修身 高橋 励 高橋 丈夫

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 : Nippon shokuhin kagaku kogaku kaishi = Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.8, pp.596-603, 2000-08-15

- 被引用文献数

- 29 194 25

医薬品として販売されているγ-アミノ酪酸製剤(合成GABA製剤)は,脳代謝促進作用があり,脳梗塞・脳出血後遺症等,脳血管障害の諸症状の改善や血圧上昇抑制効果が認められている.また最近の医学分野の研究では,更年期障害や初老期の自律神経障害にみられる精神的症状の緩和にも効果があると報告されている.<br>本試験では,コメぬかから分別製造した「GABA蓄積脱脂コメ胚芽」を用いて,更年期及び初老期の被験者20名に対する効果をプラセボとの比較にて検討した.<br>その結果,更年期及び初老期に見られる抑うつ,不眠,イライラ,不定愁訴の自律神経障害の改善に,GABA蓄積脱脂コメ胚芽が高い効果を示すことが明らかになった.またこのほかに,高血圧症や肝機能の改善作用も示され,服用に伴う副作用も全く見られなかったことから,毎日摂取できる機能性食品素材として高い利用価値を有していることも明らかになった.

1 0 0 0 OA 突発性難聴に対するデキサメサゾン鼓室内注入療法の効果

- 著者

- 寺西 正明 加藤 健 大竹 宏直 片山 直美 曾根 三千彦 中島 務

- 出版者

- 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.355-356, 2010 (Released:2013-12-05)

1 0 0 0 素過程に与える環境効果と初期宇宙現象への応用

暗黒物質の有力な候補の一つとして、Neutralino LSPがある。このNeutralino暗黒物質を職説、間接的に捕らえようとする観測が現在行われており、また多くの将来観測も計画されている。これらの観測のうち、我々の銀河のハローにおけるNeutralinoの2光子へ対消滅からくるガンマ線の観測は、背景ガンマ線に対して特長的なシグナル(Line signal)を示し、またその観測から暗黒物質の性質も精度よく決まることから注目を集めている。この対消滅過程は輻射過程であり、1-loopの計算はすでに行われている。この計算により、NeutralinoがHiggsino-likeあるいはWino-likeで比較的重い質量であるとき(数百GeV以上)、断面積はWボソンの質量でのみ抑制され、Neutralinoの質量に依存しなくなることが明らかになった。これは、もしNeutralinoが重いとすると、この観測は他の観測に比べ非常に有効になる事を意味する。一方、この素過程は理論のユニタリティーにより上限がつく。実際この制限はNeutralinoの質量の2乗に反比例している。このため質量が充分大きくなると、どこかで1-loopの計算は破綻し高次の影響と取り入れる必要が出てる。今回、Neutralinoの質量から2光子への対消滅断面積に対する高次の影響について調べた。具体的には、非相対論的場の理論の手法を応用し、これら高次の影響を比較的簡単に計算する事の出来る有効ラグランジアンを構成した。またこのラグランジアンを用いて、NeutralinoがHiggsino-like及びwino-likeの時に、どのくらいの質量で1-loopの計算が使えなくなるかを定量的に評価した。結果、wino-likeの時には約10TeV以上、Higgsino-likeの時には約1TeV以上のときに、1-loopの計算が破綻することを明らかにした。

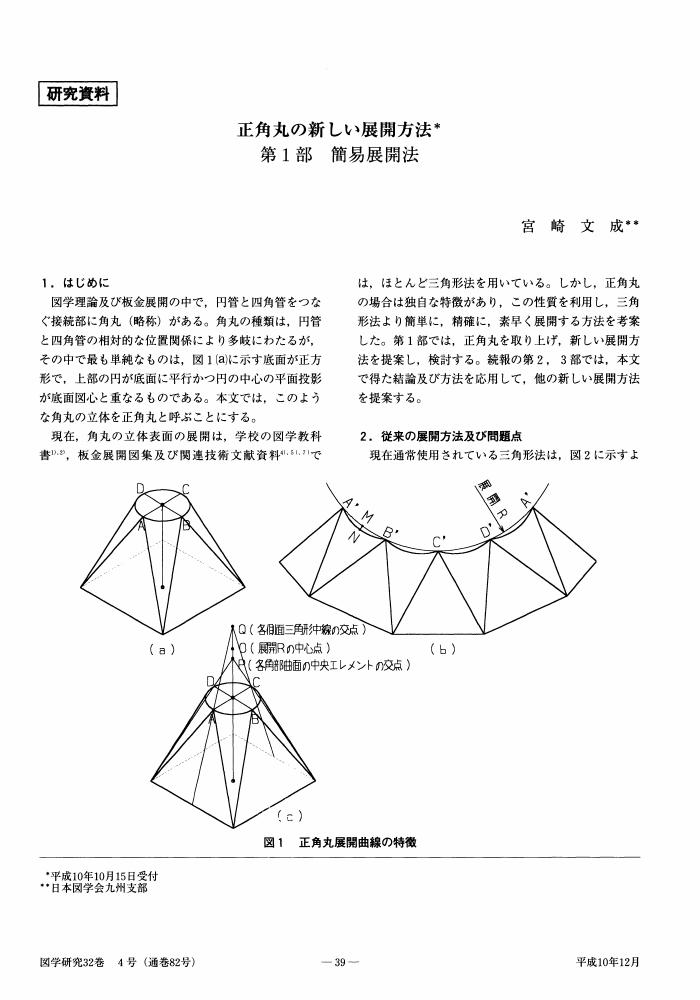

1 0 0 0 OA 正角丸の新しい展開方法

- 著者

- 宮崎 文成

- 出版者

- 日本図学会

- 雑誌

- 図学研究 (ISSN:03875512)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.4, pp.39-44, 1998 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 複数対面コミュニケーション状況下での視線知覚制御特性の解明

コミュニケーション活動における視線や顔の表情の研究は、主に1対1の対面状況を想定しながら研究が進められてきた。本研究では、複数人数を相手にした場合の視線知覚特性を調べるための心理物理実験を行い、対人間距離や方位、複数人物の視線の向きを合算する場合の視線制御・知覚特性を解明した。心理物理指標として、視線の向きの知覚課題に加え、頭部や視線の方位計測、3次元モデルでの刺激制御などを新規に導入し、自然なコミュニケーション場面を包括的に実測することで、新たなデータの解析が可能となった。さらに、観察者の注意が視野全体の局所的、大域的にどのようなメカニズムを持つかについて、新たな知見をもたらす研究となった。

1 0 0 0 OA シェイクスピア文学作品におけるストーリーの可視化

- 著者

- 村井 祐一

- 出版者

- 社団法人 可視化情報学会

- 雑誌

- 可視化情報学会誌 (ISSN:09164731)

- 巻号頁・発行日

- vol.28-1, no.1, pp.459-459, 2008 (Released:2012-04-28)

1 0 0 0 軍記と語り物

- 著者

- 軍記物談話会 [編]

- 出版者

- 軍記物談話会

- 巻号頁・発行日

- 1964

- 著者

- 飯田 直樹

- 出版者

- 公益財団法人大阪市博物館協会(大阪文化財研究所、大阪歴史博物館、大阪市立美術館、大阪市立東洋陶磁美術

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2014-04-01

2017年度は、まず大阪府方面委員創設前に設立された社会事業施設(大阪養老院など)や方面活動を契機に設立された社会事業施設(四恩学園など)における事業内容について、方面活動との連携などに留意しながら検討した。特に警察主導で設立された社会事業については、徳風・有隣の両夜学校(いずれも1911年開校)での事業を念頭において、事業対象者に対して画一的・強制的・取締り的な限界を持っていたと評価したことあったが、感化矯正施設である大阪府立修徳館(1908年開館)の事業を検討することを通じて、警察事業にはそのような評価では収まらない性格(例えば家族主義や普通教育重視など)があることを確認した。また各施設には、これまでの方面委員研究ではほとんど利用されていない資料、例えば各方面が月番に当たった際に過去一年間の活動内容をまとめた方面委員事業概況(概要とも)などが所蔵されていることが判明し、施設所蔵資料が方面委員研究にとっても重要な意味を持っていることを確認した。次いで、方面委員がいわゆる「行き倒れ」に対して、どのように対応したのかを具体的に検討し、以下の知見を得た。(1)方面委員によって救護された行旅病人には、警察や区役所から引き渡された者が多く、また他の行旅病人同様に、財団法人弘済会大阪慈恵病院に収容された。(2)行旅病人が複数の警察署や区役所、方面委員間で往復させられ、その扱いが「たらい回し」にされる場合があった。(3)他府県でも行旅病人の救護を方面委員が担っており(長野県)、他府県の委員から行旅病人の情報について大阪府委員に寄せられることがあった。(4)行旅病人をめぐる方面委員の活動についても、他の活動同様に「個別性」が確認されたこと。(5)行旅病人の中には、「定住性」(寺の境内に長期間居住する)や「常習性」(毎年のように来阪して救護を受ける)が認められる者がいたこと。以上である。

- 著者

- 清水 浩和 吉村 達彦

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学會論文集. C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.689, pp.243-250, 2004-01-25

- 被引用文献数

- 6 2

Recently, the concept of Mizen Boushi (reliability problem prevention) has been applied in automotive development as a tool to refine drawings to the greatest completion possible by the prototype stage. In this point of view, we are promoting a quality innovation process, "GD^3" that means "Good Design", "Good Discussion" and "Good Design Review". The process utilizes creative FMEA, FTA and a System Design Review. These tools focus attention on the many potential problems that could occur due to a change in design or environment. The System Design Review is especially useful to examine potential failure modes, root causes, part drawings and prototype part designs. This is followed by a Design Review Based on Failure Mode (DRBFM method for short), as a tool to guide discussion. In this way, it is possible to generate the best approach to handling design, evaluation, and production concerns. This paper will introduce some of the specific ways that this creative process is currently used in development as a tool to prevent reliability problems.

我々はこれまでに長寿関連ミトコンドリアDNA 5178C/A(Mt5178C/A)多型とコーヒー飲用との高血圧リスク、高LDLコレステロール血症リスク、貧血リスクおよび肝障害リスクへの交互作用について報告した。また、Mt5178C/A多型と血清電解質濃度との関連についても報告した。今年度はMt5178C/A多型とコーヒー飲用との血清電解質(ナトリウム、塩素、カリウム、カルシウム)濃度への交互作用について検討した。1999年から2000年にM市の某病院の人間ドックを受診した602名のうち、女性、糖尿病患者、データ欠損がある人を除く男性402名(53.9 ± 7.8歳)を解析の対象とした。Mt5178C/A遺伝子型の判別は制限酵素AluIを用いたPCR-RFLP法によった。コーヒー飲用については、1日1杯未満、1日1-3杯、1日4杯以上、の3群に分けた。また、血清塩素濃度低値が心血管系疾患の危険因子として報告されている(De Bacquer et al. J Cardiovasc Risk, 1998)ことから、血清塩素濃度100mEq/L未満を血清塩素濃度低値とした。Mt5178C型においてコーヒー飲用が増えるほど血清ナトリウム濃度および血清塩素濃度が上昇した(順にP for trend = 0.033, 0.001)。また、コーヒー飲用杯数が増えるほど血清塩素濃度低値のリスクは低下した(P for trend = 0.032)。なお、百寿者に多いとされるMt5178A型においてはコーヒー飲用と血清電解質濃度との関連は認められなかった。Mt5178C/A多型はコーヒー飲用による血清ナトリウム濃度および血清塩素濃度への影響を修飾する可能性が示唆された。

1 0 0 0 論評 川島重成著『イエスの七つの譬え--開かれた地平』

- 著者

- 廣石 望

- 出版者

- 日本新約学会

- 雑誌

- 新約学研究 (ISSN:02869055)

- 巻号頁・発行日

- no.29, pp.51-55, 2001

本年度は、昨年度までに、いわゆる"健常な"大学生(非臨床群)を対象として行った箱庭制作調査と制作者による体験の語りをデータとして行った質的分析をベースデータとして、研究代表者がこれまでに臨床心理士として関与した臨床事例におけるクライエント(臨床群)の体験の比較分析を行った。その結果、非臨床群の制作体験には出現していなかった臨床群に特有と考えられる体験のあり方が浮き彫りとなり、またそこで見られた特徴的な体験のあり方が、そのクライエントが、臨床の場を訪れざるを得なかった心理的課題と密接に関連しており、クライエントを見立てる有効な手がかりとなり得ることを示すことができた。また、こうした比較分析を通して、制作者の体験からみた「治療的要因」について検討したところ、箱庭の用具そのものやセッティングそのものに治療的要因があるというよりも、そうしたセッティングがあたかも治療的要因を持つかのように体験することを可能とする制作者自身の心の機能にこそ「治療的要因」の本質があるのではないかと考えられた。こうした点については、臨床心理学のみならず、進化心理学の観点からみた「感覚」に関する議論(Humphrey,N.,2006)や、神経心理学の観点からみた「触覚」と「視覚」の曖昧さに関する議論(Armel,K.C.&Ramachandran,V.S.,2003)、またイメージを「仮想的身体運動」として捉える視点(月本ら,2003)などとも矛盾なく馴染むのではないかと考えられた。

- 著者

- 清水 浩和 大塚 雄市 野口 博司

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学會論文集. C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.727, pp.935-943, 2007-03-25

- 被引用文献数

- 1

This paper propose the concept of hidden problem visualization and measures method in design stage with system DRBFM (Design Review Based on Failure Mode). The potential problem in the design stage involves unnoticed problems and misunderstood problems. The unnoticed problem can be visualized by the work flow of system DRBFM which takes into account the hierarchical structure of products. The misunderstood problems is also visualized by discussions in system DRBFM, containing the collation of concerning design with Design Regulation and the verification by Professional adviser based on Attention in operation. Afterwards, the total of misunderstanding problems reflects in improvement of Attention in operation. By the above concept, system DRBFM can posess two functions. The one is as for the useful tool of OJT (On the Job Training) which educates designer who has misunderstood or oversighted immediately by Professional adviser. The other is the construction of precationary measures organization with system DRBFM, Professional adviser, Design Regulation and its Attention in operation. To display the use of thease functions, the proposed concept is applied to design change of hair drier. The application example can display the role of all part of system DRBFM intelligibly.

- 著者

- 清水 浩和 野口 博司

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学會論文集. C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.706, pp.2020-2027, 2005-06-25

- 被引用文献数

- 3

The concept of Mizen Boushi(reliability problem prevention) has been applied in automotive development. Recently, we are promoting a quality innovation process, "GD3" that means "Good Design", "Good Discussion" and "Good Design Review". In the first paper, it was presented to utilize a System Design Review during development, in which we discuss potential failure modes, root causes and examine parts drawing and prototype parts design with the DRBFM(Design Review Based on Failure Mode) method. This paper will introduce that we completed the System DRBFM as a universal Mizen Boushi method, which can be utilized for discussions from a complex/complicated system to elements with hierarchy block diagrams of product and management.

1 0 0 0 OA 多チャンネルNIRSを用いた統合失調症の局所脳血液量変化

1 0 0 0 OA ICTを活用した天体観察法と太陽に関する教育用デジタルデータの開発と検証

1 0 0 0 OA 溶融還元技術開発の現状と将来

- 著者

- 浜田 尚夫

- 出版者

- 社団法人日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.15, pp.1991-2000, 1986-11-01

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 溶融還元製鉄法開発の現状(溶融還元)(<特集>製銑)

- 著者

- 宮崎 富夫

- 出版者

- 社団法人日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.7, pp.1238-1249, 1992-07-01

- 被引用文献数

- 1