1 0 0 0 OA 弓道初心者指導方法に関する検討会

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.Supplement, pp.14-14, 2000 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 ザ・超能力秘密の開発法 : すべてが思いのままになる!

1 0 0 0 OA 現代の浄土真宗におけるグローバル化 : 価値の相対化、機能分化、社会倫理

- 著者

- デッセィー ウーゴ

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.1, pp.93-114, 2009-06-30

宗教はグローバル化によって、進行しつつある価値観の相対化及び技術偏重の制度に対応するよう迫られている。それは、宗教の社会倫理に影響を与えているように思われる。これら二点が宗教の社会倫理に影響を与えていると思われる。浄土真宗の社会倫理とグローバル化について、(一)政治制度及び教育制度に対する姿勢と(二)宗教的価値観の相対化及び多元主義に対する姿勢という、二つの重要な側面を分析することで、異なる立場があることが分かる。浄土真宗は多くの場合、宗教社会学者のピーター・バイヤーが仮定する、グローバル化に前向きな「リベラル・オプション」を選ぶ傾向にある。これは靖国問題、教育基本法改正に対する取り組み、多元主義の重視、自己の宗教的伝統に対する認知的アプローチにおいて明らかである。その一方で、「ヒューマニズム」批判のように、グローバル化を危険視し抵抗するために、宗教的伝統の権威を力強く回復しなくてはならないと考えている。

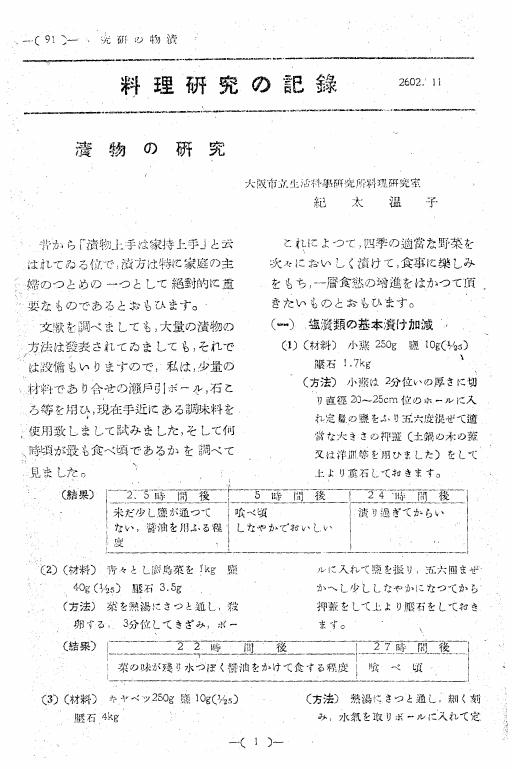

1 0 0 0 OA 漬物の研究

- 著者

- 紀太 温子

- 出版者

- 社団法人 大阪生活衛生協会

- 雑誌

- 家事と衛生 (ISSN:18836615)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.12, pp.en91-en87, 1942 (Released:2010-03-11)

1 0 0 0 OA 真理と表現 : メルロ=ポンティ『世界の散文』における真理の問題

- 著者

- 八幡 恵一

- 出版者

- 『年報 地域文化研究』編集委員会

- 雑誌

- 年報地域文化研究 (ISSN:13439103)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.91-113, 2014-03-31 (Released:2016-11-04)

Nous nous proposons dans cet essai de mettre au jour la théorie particulière de la « vérité » que Maurice Merleau-Ponty esquisse dans son ouvrage intitulé La prose du monde. Ce livre de 1951 devrait selon nous compter parmi ses chefs-d’oeuvre, au même titre que la Phénoménologie de la perception et Le visible et l’invisible. Toutefois, peut-être parce que Merleau-Ponty a laissé ce livre inachevé et que celui-ci ne constitue donc qu’un manuscrit resté inédit de son vivant, La prose du monde n’a à ce jour que rarement fait l’objet d’une analyse sérieuse et approfondie. Dans ces circonstances, nous mettons ici en valeur la centralité de ce livre en démontrant notamment la singularité de la théorie de la « vérité » qui y est exprimée. Cette théorie se caractérise en particulier par ce que le philosophe appelle le « devenir de connaissance ». C’est-à-dire qu’il considère la vérité non pas comme une entité idéale ou immuable mais comme un mouvement dynamique de « devenir ». D’après Merleau-Ponty, l’« être mathématique » n’est pas à proprement parler une pure idéalité ni un système supra-temporel mais constitue une « structure » qui est toujours ouverte et mobile, et le lieu propre de la « vérité » ne se trouve qu’au moment précis où cet être se restructure et se réorganise autour d’un « sens neuf », lequel émerge de façon imprévue au sein de cette structure même et à la fois la déforme et reforme systématiquement. Nous essayons enfin de montrer que cette nouvelle théorie de la vérité s’appuyant sur le mouvement d’un « devenir » constitue effectivement l’un des éléments importants de la « philosophie de l’expression » qui marque – discrètement mais profondément – la pensée de Merleau-Ponty des années quarante et cinquante. L’« expression » ne désigne pas chez lui la simple extériorisation d’un objet intérieur mais renvoie plutôt à un acte d’auto-réalisation. La « vérité » s’inscrit elle-même dans ce mouvement expressif : elle consiste à se réaliser, ou plus exactement ici, à « devenir soi-même » dans sa propre structuration. La vérité est bien le mouvement même de devenir la vérité de la vérité.

1 0 0 0 謡曲『邯鄲』の成立とその背景

- 著者

- 三多田 文恵

- 出版者

- 白帝社

- 雑誌

- 中国中世文学研究 (ISSN:05780942)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.75-86, 2001-11

1 0 0 0 フランス公共放送ORTFによる現代音楽の普及--その実践と理念

本年度は、フランス国立公文書館でフランス国営放送ORTF(Office de Radiodiffusion Television francaise、運営期間1964~1974[Televisionのe2つにアクサン・テギュ、francaiseのcにセディーユ])とフランス文化省に関連する資料を閲覧し、口頭発表でその研究成果を発表した。日本音楽学会全国大会での発表では、ORTFと文化省が1960年代半ばの「音楽の危機」をいかに打破しようと試みたかを論じた。1964年ころから、『ル・フィガロ』等の新聞・雑誌に寄稿する音楽批評家は、フランスにおけるレコード産業の興隆と、自国の音楽家の外国での認知度の低さを糾弾した。こうした問題に対処するため、1966年文化省に新設されたのが音楽局 Direction de la Musique である。発表では、本改革を準備した音楽家の多くが、1950年代に国営放送の音楽活動審議会に参加したことに着目し、1960年代に音楽行政の主体が国営放送から文化省へと移行したと述べた。以後、ORTFは文化省と協同して危機に対処することになる。ORTF音楽監督ミシェル・フィリッポ Michel Philippot(在任1964~1972)は、文化省の改革に沿う形でレコード会社との連携、ORTF出版部門の活用を推進した。一方、フィリッポの後任ピエール・ヴォズランスキー Pierre Vozlinsky(在任1972~1974)は、文化省への従属に懐疑的な態度をとり、独立した公的組織として質の高い音楽番組を製作することを重視した。こうした方針の変遷は、1970年代までにフランスの音楽界が上記の危機を乗り越えたことを示唆している。2014年12月には、以上の内容を増補した研究発表を、パリのフランス国立社会科学高等研究院におけるシンポジウムで行った。

1 0 0 0 Seminumerical algorithms

- 著者

- Donald E. Knuth著 斎藤博昭 [ほか] 訳

- 出版者

- アスキー

- 巻号頁・発行日

- 2004

1 0 0 0 OA 下痢原性大腸菌O-166陽性で発症した潰瘍性大腸炎の1例

- 著者

- 佐藤 徹也 櫛田 知志 藤野 幸夫 林 剛一 増尾 光樹 望月 智行

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部

- 雑誌

- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.114-115, 2003-05-31 (Released:2014-04-03)

- 参考文献数

- 4

A 42-year-old woman was consulted to our hospital due to abdominal pain, diarrhea, and hematochezia. Laboratory tests showed leukocytosis, elevated CRP level, and Escheria coli (serum type O-166) was detected. First we diagnosed infectious colitis, so prescribed antibiotics. But her symptoms still continued. Colonoscopy and barium enema study revealed the total colitis type of ulcerative colitis, and it was comfirmed pathologically. We continued medical therapy with total parenteral nutrition, salazosulfapyridine, and prednisolone. After these treatment the patient condition improved. Follow up study by colonoscopy showed that the erosion, and pseudopolyposis remained, but inflammatory findings were improved markedly. The special type of Escheria coli caused infectious enterocolitis including diarrhea and gastroenteritis. It is concluded that emergent colonoscopy and stool culture are important for the diagnosis and treatment of ulceraive colitis.

- 著者

- 灘本 明代 服部 多栄子 近藤 宏行 沢中 郁夫 田中 克己

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌データベース(TOD) (ISSN:18827799)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.103-116, 2001-01-15

- 被引用文献数

- 35

本論文では,膨大なWeb情報を容易に閲覧することを目的とし,チャンネルを選択するようにWebページを選択し,テレビ番組のような番組を作成し,Watch and Listen型インタフェースを通じて視聴する方式を提案する.受動的視聴とは,これまでテキストや画像で表示されていたコンテンツに代わり,音声やキャラクタアニメーションを用いた番組風コンテンツを作成して見ることである.この番組を作成することを我々は番組化と呼ぶ.これまでのWebブラウザと異なり,番組化においては,時間軸的同期や演出が問題となる.本論文では,この同期と演出に着目し,Webコンテンツの受動的視聴のための番組化の方法として,(1)現在のHTMLベースのWebコンテンツを自動で受動的視聴向けコンテンツに変換する自動変換方式,(2)受動的視聴コンテンツ作成のためのスクリプト作成マークアップ言語を提唱する.This paper proposes a passive Watching-and-Listening approach that makes it easier to view Web information. This approach utilizes a Watching-and-Listening interface that allows the user to choose Web pages in a similar way as we select TV channels, by converting the pages into TV-program-like cartoon animations. During the conversion process, which we refer to as programmization, voice and image-data presentations must be synchronized carefully so that they effectively convey the original information. Moreover, the overall presentation needs to follow a particular presentation structure, such as news and variety shows, in order to improve the familiarity of the program. Our approach solves these issues by developing a novel method of converting HTML documents into programs, and designing a new mark-up language, Scripting-XML (S-XML), which is suitable for describing programs. This paper also addresses the preliminary evaluation results of the current implementation.

1 0 0 0 OA ニクーダリーヤーンの成立

- 著者

- 北川 誠一

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.39-55, 1979 (Released:2010-03-12)

Nikudaris was a band of people who lived in the district of Ghazna and used to make invasions into the provinces of Sistan, Kerman and Fars to the west and Multan, Lahore and Dehli to the east in the 13th and the 14th centuries. Originally they were belonging to the Ulus of Juchi, but later they were commanded by the princes descending from Chaghatai.I have come to the conclusion that they were belonging not to the three princes Balaghay, Tutar and Quli, who had been dispatched by Batu from the Ulus of Juchi to join Hülegü's campaigns in Iran and died successively in the II-khan's court, but to the army who had settled in the Indo-Iranian frontier by the order of the Great Khan Ögedei.For one reason, I find in eastern Iran no trace of the army of abovementioned princes after the conquest of the Assassins and the Abbassids.Then, Marco Polo, who traveled through the districts of Kerman, , Rudbar and Hormuz in about 1272, reported that their soldiers were of mixed bood, which was impossible to happen to those of the three-princes who arrived in Iran with Hülegü.Thirdly, they were called as Nikudaris or as Qarauna (s) s replaceable with each other. The latter was a name given to the descendents of the army settled in the Indo-Iranian frontier by the order of Ögedei.In 1261/2 they fled from Hülegü's search and went to the city of Mastung led by Nikudar (or Negüder) Noyan. Later they came in submission to the Chaghataid princes. In 1262/3 it was reported to the court of prince Töbshin that Shams al-Din Kurt of Herat was willing to join the Chaghataids and Nikudar. At that time Algu Khan of the Ulus of Chaghatai invited the commanders of the Indo-Iranian frontier army, but no one from the Nikudaris was cited. Then we find Junjudar Noyan, one of the chiefs of the Niktidaris was appeared in the vicinity of Zaranj, the capital city of Sistan. Before 1271 some of the Chaghataids were settled in Sistan and before 1272 the Nikudaris began to attack Rudbar. Their commanders were Chaghatai's great grandson Mubarak-Shah, his son Öljei-Buqa, Chaghatai's grandson Mochi and his son Qutlug-Khoja.

1 0 0 0 OA 我邦最古且ツ創刻ノ園藝書『花壇綱目』

1 0 0 0 OA 完全人工心臓の駆動方式解析のための微小循環観察装置の開発

- 著者

- 井上 雄介

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2011

体内埋込型の超小型顕微鏡装置の基礎的な開発を行い、倍率の異なる3種類の装置を開発した。ポリグリコール酸の不織布を足場として組み込むことで、安定した視野と解像度を確保した。完全人工心臓を用いて短期慢性動物実験を6度行った。最長121日間完全人工心臓で駆動し、その間継続して微小循環観察を続けた。駆出波形や運動負荷、薬物による微小循環への影響を長期的に数日間に分けて観察し、解析を行った。拍動流と連続流では微小循環に流れる血流量には差があることが確かめられた。

- 著者

- 山田 達気 早金 遼馬 小林 中

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 (ISSN:13428349)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, 2013-08-26

1 0 0 0 OA オントロジ技術を用いた内視鏡診断学習システムの開発

今回、セマンティックウェブ技術を応用して、保有するデータベース技術を駆使して医師の養成等に利用できる学習システムの構築を行った。上部内視鏡の診断所見における語彙と語彙の組み合わせの強度により、「撮影方法」「基本部位」「基本所見」「診断」の関連についてオントロジ-技術を使ったデ-タベ-スの構築を整えた。症例画像デ-タベ-スの基本を作り、オントロジ-デ-タベ-スに組みこみ、問題作成や答え合わせが可能となる学習システムを構築した。この3年間で、何名かのIT技術者や医学生、研修医にテストユ-ザ-として使用をしてもらい実証実験を行った。その結果いくつかの問題点はあるものの、比較的良好な評価が得られた。

- 著者

- 南澤 究 SANCHEZ GOMEZ Cristina SANCHEZGOMEZ Cristina

- 出版者

- 東北大学

- 雑誌

- 特別研究員奨励費

- 巻号頁・発行日

- 2012

N2Oは強力な温室効果ガスであると共に、オゾン層破壊の原因物質でもある。植物根圏はN2O発生源の一つであり、私たちのグループはDNA校正機能を低下させたダイズ根粒菌Bradyrhizobium japonicumから、突然変異によりN2O還元酵素(N2OR)活性の上昇したNos強化株を作出し、N2O削減効果を実証してきた。しかし、Nos強化株におけるN2OR活性上昇の原因は不明であったため、本研究ではその原因解明を行ってきた。昨年度まで、(1)bll4572(nasS)遺伝子の変異がNos強化株におけるN2OR活性上昇の原因であること、(2)本遺伝子はB. japonicumの脱窒系においてnosZだけでなくnapAの転写制御に関与している新規転写制御因子であること、(3)NasTタンパク質による根粒菌脱窒の遺伝子発現促進をnasS産物が負に制御することが明らかとなった。本年度は、まずnasST介在nosZ遺伝子発現誘導の硝酸濃度プロファイル解析を行った。種々の濃度の硝酸および亜硝酸添加条件下のnosZおよびnapEの遺伝子発現の比較を行ったところ、細胞レベルのNasSTシステムの硝酸感受の臨界濃度は、50uM付近であり、ダイズ根圏における硝酸濃度より高いことが分かった。したがって、植物根圏において、NasS変異によりN2O還元酵素活性を上昇させられる科学的根拠が明らかとなった。また、次世代シーケンサーを用いたnasST変異体の網羅的な遺伝子発現解析の準備を行った。具体的には、野生株およびnasS変異株を好気条件で培養した細胞からRNAを抽出後、cDNAを作成し、次世代シーケンサーのRNA-seqによる発現解析系を確立した。

1 0 0 0 OA セメントの水和解析に基づくコンクリート構造物の養生計画立案手法の開発

- 著者

- 福留 和人 齋藤 淳

- 出版者

- 石川工業高等専門学校

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2014-04-01

本研究は,セメントの水和率が所要レベルに達するように合理的に養生計画を立案する手法を開発することを目的とする。養生条件がセメントの水和反応に及ぼす影響を解析的に予測する手法を開発するために,養生条件の影響に関する基礎データの取得および各種養生工法の養生効果を評価する実験を実施した。得られた結果を用いて,解析プログラムによる水和解析の検討を行い,養生条件がセメントの水和に及ぼす影響の評価手法を確立した。これらの結果の取りまとめを行い,「セメントの水和解析に基づくコンクリート構造物の養生計画の立案手法」の提案を行った。

我々は予後が極めて不良な膵癌に対する免疫遺伝子治療に取り組んでおり、これまでに以下の成果をあげた。(1)in vitroにおけるサイトカイン発現の確認:ハムスター膵癌細胞に各組換えウイルス(IFN-γ、GM-CSF,MCP-1)をMOI 0、10、50、100の感染効率で感染させ毎日、7日後まで上清を採集、ELISAにてサイトカインの放出量を測定した、各サイトカインはMOI依存性に腫瘍細胞より放出され、3目目に最高レベルで放出され1週間後には極少量となった。(2)放出されるサイトカインの生物学的測定:IFN-γはvesicular stomatitis virus plaque inhibition assay, GM-CSFはマウス骨髄細胞を用いたcolony forming assay,MCP-1に対してはTHP-1 細胞(human monocyte)を用いた。chemotaxis assayにより測定した。放出された各サイトカインは生物学的活性をもつことが証明された。(3)in vitroにおける腫瘍増殖:24穴プレートの各wellに2x10^3個の細胞をまき2日後にウイルスをMOI0,10,50,100で感染させ細胞数を各群3穴ずつ、24時間おきに4日後まで計測した。IFN-γのみ腫瘍増殖をMOI依存性に抑制した。(4)in vivoにおける腫瘍増殖:6穴プレートに各ウェル1x105の腫瘍細胞をまき2日後にウイルスをMOI 100の感染効率で感染させ2時間後に100Gyのγ線照射を行い、その翌日ハムスターに腫瘍ワクチンとし1x10^6個の細胞を皮下に注入(n=10)、7日後に1x10^5個のγ線照射を行っていない腫瘍細胞を皮下にチャレンジした。腫瘍ワクチンの実験系においては、GM-CSFが1ヶ月後に95%の抗腫瘍効果を及ぼした。MCP-1及びIFN-γは効果が認められなかった。皮下移植腫瘍にてGM-CSFに抗腫瘍効果が認められたので、in vivoでの肝転移に対する効果についてGM-CSF遺伝子組換えウイルスを用いて現在検討中である。

- 著者

- 金野 僚一 鈴木 昭二

- 出版者

- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)運営委員会

- 雑誌

- 情報科学技術フォーラム講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, pp.357-360, 2011-09-07