- 著者

- サイエンスウィンドウ編集部

- 出版者

- Japan Science and Technology Agency

- 雑誌

- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.E10, pp.1, 2021 (Released:2021-06-02)

Science Window is a magazine that introduces science and technology. Both adults and children can enjoy it. Let's think about the relationship between science and technology and society to realize a better future. INDEX —Science for Global Well-Being— (with Michinari Hamaguchi) How Will We Live in a Future Society Where the Natural and the Artificial Meld Together? (with Yoichi Ochiai) A New Worldview Born from Unseen Senses —The Body as Seen Through the Eyes of Disabled People— (with Asa Ito) Creating a Desirable Future Through Dialogue Between Science and Society (with Tadashi Kobayashi) The Relationship Between Humans and Viruses That the History of Infectious Diseases Shows Us (with Hiroyuki Ishi) Does Architecture Make People Happy?—Liberating People from Closed “Boxes”— (with Kengo Kuma) Out of a Desire to Protect Their Beloved Hometown of Amakusa — High School Students Predict Rising Sea Levels Due to Global Warming— (with the science club at Amakusa High School) Tackling Global Warming Through Agriculture — Controlling Rice Paddy Methane and Developing Heat Resistant Rice— (with Shigeto Sudo and Masayuki Yamaguchi)

- 著者

- Yugo Yamashita Yuuki Maruyama Hirono Satokawa Yuji Nishimoto Ichizo Tsujino Hideki Sakashita Hiroko Nakata Yoshinori Okuno Yoshito Ogihara Sen Yachi Naoki Toya Masami Shingaki Satoshi Ikeda Naoto Yamamoto Shizu Aikawa Nobutaka Ikeda Hiroya Hayashi Shingo Ishiguro Eriko Iwata Michihisa Umetsu Akane Kondo Takehisa Iwai Takao Kobayashi Makoto Mo Norikazu Yamada on behalf of the Taskforce of VTE and COVID-19 in Japan Study

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-21-0169, (Released:2021-05-20)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 30

Background:Coronavirus disease 2019 (COVID-19) reportedly causes venous thromboembolism (VTE), but the status of this complication in Japan was unclear.Methods and Results:The VTE and COVID-19 in Japan Study is a retrospective, multicenter cohort study enrolling hospitalized patients with COVID-19 who were evaluated with contrast-enhanced computed tomography (CT) examination at 22 centers in Japan between March 2020 and October 2020. Among 1,236 patients with COVID-19, 45 (3.6%) were evaluated with contrast-enhanced CT examination. VTE events occurred in 10 patients (22.2%), and the incidence of VTE in mild, moderate, and severe COVID-19 was 0%, 11.8%, and 40.0%, respectively. COVID-19 patients with VTE showed a higher body weight (81.6 vs. 64.0 kg, P=0.005) and body mass index (26.9 vs. 23.2 kg/m2, P=0.04), and a higher proportion had a severe status for COVID-19 compared with those without. There was no significant difference in the proportion of patients alive at discharge between patients with and without VTE (80.0% vs. 88.6%, P=0.48). Among 8 pulmonary embolism (PE) patients, all were low-risk PE.Conclusions:Among a relatively small number of patients undergoing contrast-enhanced CT examination in Japanese real-world clinical practice, there were no VTE patients among those with mild COVID-19, but the incidence of VTE seemed to be relatively high among severe COVID-19 patients, although all PE events were low-risk without significant effect on mortality risk.

2 0 0 0 OA 青年期における自己形成活動が時間的展望を介してアイデンティティ形成へ及ぼす影響

- 著者

- 溝上 慎一 中間 玲子 畑野 快

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.148-157, 2016 (Released:2018-06-20)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 2

本研究は,青年期のアイデンティティ形成を,自己の主体的・個性的な形成に焦点を当てた自己形成の観点から検討したものである。個別的水準の自己形成活動が,抽象的・一般的水準にある時間的展望(目標指向性・職業キャリア自律性)を媒介して,アイデンティティ形成(EPSI統合・EPSI混乱)に影響を及ぼすという仮説モデルを検討した。予備調査を経て作成された自己形成活動尺度は,本調査における因子分析の結果,4つの因子(興味関心の拡がり・関係性の拡がり・将来の目標達成・将来への焦り)に分かれることが明らかとなった。これらの自己形成活動を用いて仮説モデルを検討したところ,個別的水準にある自己形成活動は直接アイデンティティ形成に影響を及ぼすのではなく,抽象的・一般的水準にある時間的展望を媒介して,アイデンティティ形成に影響を及ぼしていた。自己形成活動からアイデンティティ形成への直接効果は見られたが,小さな値であり,総じて仮説モデルは検証されたと考えられた。

2 0 0 0 OA 4. ウイルスの潜伏と誘発

- 著者

- 高田 賢蔵

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.111-117, 1990-02-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 20

2 0 0 0 OA 磁気研磨の原理と最新応用

- 著者

- 中野 修

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.11, pp.764, 2006 (Released:2007-06-05)

- 被引用文献数

- 2

- 著者

- Satoru Nishida Souichiro Nishino Masahiko Sekine Yuuki Oka Stefanus Harjo Takuro Kawasaki Hiroshi Suzuki Yukio Morii Yoshinobu Ishii

- 出版者

- The Japan Institute of Metals and Materials

- 雑誌

- MATERIALS TRANSACTIONS (ISSN:13459678)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.667-674, 2021-05-01 (Released:2021-04-25)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 5

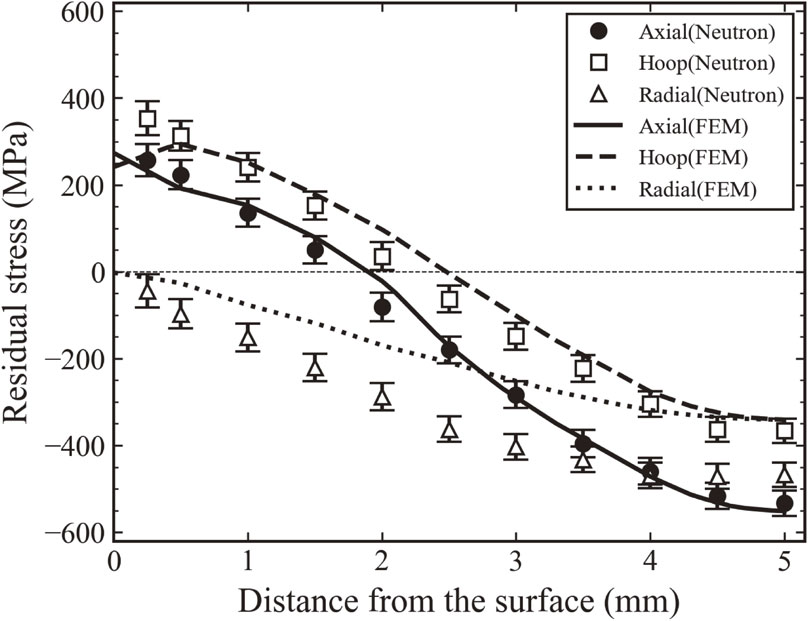

In this study, we used neutron diffraction to analyze in a non-destructive method the distribution of internal residual stress in a free-cutting steel bar processed by cold drawing and straightening. Since a change in lattice-plane spacing occurs in a strain-free standard sample used as a reference due to the cold-drawing and straightening processes, it was necessary for the sake of improving measurement accuracy to prepare strain-free standard samples for each individual process. As a result, the residual stresses were successfully measured with excellent stress balance. The residual stresses generated by the cold-drawing process were reduced by subsequent straightening, and the distribution of residual stresses by finite element method (FEM) simulation was consistent with the measured values by neutron diffraction. As a result of the FEM analysis, it is assumed that the rod was subjected to strong tensile strains in the axial direction during the drawing process, and the residual stresses were generated when the rod was unloaded. Those residual stresses were presumably reduced by the redistribution of residual stresses in the subsequent straightening process.

- 著者

- 齊藤 勇樹 星野 崇宏

- 出版者

- 日本マーケティング・サイエンス学会

- 雑誌

- マーケティング・サイエンス (ISSN:21874220)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.7, 2020 (Released:2021-05-10)

本研究では店舗内での消費者の逐次的な商品選択ログを蓄積できるスマートカートから得 られたデータを活用し,事前の購買行動が事後の商品選択に与える影響について調べた。顧 客8,924人による45,094回の購買機会を分析したところ, 1 )カートに値引きないしクーポン 商品があるとき,また 2 )選択までに既に店内に長く滞在しているとき,高額商品を選択し 易くなることが示唆された。また階層モデルによる消費者異質性理解のための分析からは, もともと値引き商品を買いやすい顧客ほど 2 )の傾向が強まることなどが示唆された。

2 0 0 0 OA 低エネルギーγ線源の放射線防護

- 著者

- 松井 佳子

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.7, pp.517-522, 1975-07-15 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 11

2 0 0 0 OA 児童自立支援施設入所児童の行動特徴と被虐待経験の関係

- 著者

- 大原 天青 楡木 満生

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.4, pp.353-363, 2008-12-20 (Released:2017-07-27)

- 被引用文献数

- 3

本研究の目的は,児童自立支援施設入所児童の情緒と行動の特徴と虐待の有無や種類との関係を明らかにすることであった。全国の児童自立支援施設4ヵ所,78名の児童の担当職員(29名)と統制群として一般中高生88名のクラス担任(22名)にChild Behavior Checklist/4-18(子どもの行動チェックリスト,以下CBCLと示す)を中心とした質問紙に記入を依頼した。その結果,(1)施設群は「引きこもり」や「不安・抑うつ」・「非行的行動」・「攻撃的行動」など,「身体的訴え」を除くすべてのCBCL尺度で統制群よりも高得点を示した。施設群の各特徴としては(2)中学生全体として外向尺度に大きな問題を抱えていた。虐待の有無による分析では,(3)虐待のない男子群で被虐待群・統制群より「非行的行動」,「攻撃的行動」,外向尺度で高く,「思考の問題」も抱えていることが明らかになった。虐待種別では(4)身体的虐待の特徴に「不安・抑うつ」が見られた。しかし,自立支援施設入所児童のように問題行動の高い場合には虐待群間の特徴が鮮明にはならず,その特徴が背後に隠れてしまう可能性が指摘された。従って,その点を十分考慮した生活場面での支援と心理的援助の必要性が指摘される結果となった。

2 0 0 0 OA 被害者の否定的要素と量刑判断

- 著者

- 山岡 重行 風間 文明

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.98-110, 2004 (Released:2017-06-02)

犯罪被害者の社会的地位や否定的要素は、加害者の量刑判断にどのように影響するのだろうか。Lerner(1980)の公正世界仮説によれば、人々は一般に良い人には良いことが起こり、悪い人には悪いことが起こるという信念を持っており、そのため悪いことが起こった原因はその人の日頃の行いの悪さに帰属されるのである。この公正世界仮説から次の二つの仮説が導き出される。仮説1:犯罪被害者に全く落ち度がない場合であっても、否定的要素が強くなるに連れて、被害者に対する同情などの肯定的態度は弱くなり、逆にその被害を天罰や自業自得とする否定的態度が強くなる。仮説2:犯罪被害者の否定的要素が強く社会的地位が低い場合は、被害者の否定的要素が弱く社会的地位が高い場合よりも加害者に対する量刑が軽くなり、この傾向は深刻な犯罪の場合により顕著になる。本研究はこの2つの仮説を2つの実験によって検討した。実験結果は2つの仮説を支持した。主に公正世界仮説と社会的ステレオタイプの観点から得られた結果に考察を加えた。

- 著者

- 前田 佳予子 手嶋 登志子 中村 育子 田中 弥生

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養士会

- 雑誌

- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.7, pp.648-656, 2010 (Released:2011-12-27)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

介護保険における居宅療養患者の訪問栄養食事指導の実施率を上げるためには、管理栄養士の在宅に対しての意識向上および、利用者のケアプランを作成するケアマネジャーや主治医に、訪問栄養食事指導の重要性や役割を普及啓発することを目標とする必要がある。 今回、われわれは訪問栄養食事指導を導入することにより効果があると多職種に理解されてもなぜ、実施率が低いのか、その原因を明らかにするために調査研究を行った。 調査方法としては、無作為に抽出した700 人にインターネットによるリサーチを行い、回答期間を平成20 年4月24 日11 時から5 月8 日19 時までとし、623 人(89 . 0%)から有効回答を得た。 食事や栄養の課題がケアプランに挙がると答えたケアマネジャーは554 人で、ケアプランに挙がってくる課題は1)嚥下障害、2)治療食の調理が困難、3)食事摂取量の低下による褥瘡、低栄養、4)PEG 等の経管栄養管理であり、これらの課題は訪問栄養食事指導を導入することによる経済効果の見られる項目とほぼ同じであった。

2 0 0 0 OA メディアの中のスポーツウーマン オリンピック報道と日常的報道の国際的動向についての分析

- 著者

- ブルース トニー 前田 博子 井谷 聡子 來田 享子 田原 淳子

- 出版者

- 日本スポーツとジェンダー学会

- 雑誌

- スポーツとジェンダー研究 (ISSN:13482157)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.40-52, 2017 (Released:2017-12-10)

2 0 0 0 OA 公的自己意識と対人不安,自己顕示性の関係への自尊感情の調節効果の日韓比較

- 著者

- 趙 善英 松本 芳之 木村 裕

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.4, pp.313-320, 2009 (Released:2012-03-20)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 5 2

This study examined the moderating effect of self-esteem on the relationship between public self-consciousness and social anxiety, and on the relationship between public self-consciousness and exhibitionism in Japan and South Korea. The participants were 213 university students in Japan and 234 university students in Korea. The results of hierarchical multiple regression analyses showed that self-esteem was a moderator of the relationship between public self-consciousness and social anxiety and of the relationship between public self-consciousness and exhibitionism in Korea, but not in Japan. In Korea, public self-consciousness was related to social anxiety for people with low self-esteem, while for people with high self-esteem, public self-consciousness was related to exhibitionism.

2 0 0 0 OA 透明性の錯覚に与える解の既知性の影響

- 著者

- 永野 駿太 木本 茉莉奈 小杉 考司 小野 史典

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 行動計量学 (ISSN:03855481)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.59-66, 2018 (Released:2018-11-03)

- 参考文献数

- 13

This study examined theeffect of knowing the answer as a factor affecting the illusion of transparency. Previous studies showed that people have the illusion of transparency, or a tendency to believe that their internal states are more discernible to others than they actually are. Meanwhile, previous studies showed that people have a tendency to overestimate the extent of easiness of presented tasks when they know the answers. We divided 70 subjects into 3 groups; actors (n=12), observers being taught the answer (n=29) and observers not being taught the answer (n=29). Actors drank five cups of soft drink, including a vinegar-mixed one while pretending to be impassive in front of a video camera, and estimated the number of correct identifiers for the vinegar-mixed one out of 10 observers. Observers being taught the answer estimated the same thing as actors after watching each actors' video. Observers not being taught the answer tried to identify the number of the vinegar-mixed one correctly after watching each actors' video. As compared to the actual number of correct identifiers, actors and observers being taught the answer estimated more correct identifiers. The result implied that knowing the answer is one of the factors affecting the illusion of transparency. Furthermore, the result showed that the magnitude of illusion caused by knowing the answers is approximately 10 percent and the magnitude of illusion caused by subjective experience of this experimental task (“drink vinegar-mixed soft drink”) is approximately 11 percent.

2 0 0 0 OA あれここなんだっけ?

- 著者

- 向居 暁

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第17回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.61, 2019 (Released:2019-10-28)

何度も目にしているはずの建物がなくなり,更地になっていたり別の店舗になっていたりするときに,以前どのような建物や店舗がそこにあったのか思い出せないのはなぜだろうか。本研究は,街並みにおける建物の変化に気付いたり,以前の建物を想起したりすることに影響する要因について実験的に検討することを目的とした。その結果,変化箇所には気付いたものの,変化以前の建物情報がわからない状態は,「異業種,建替え,空き地>同業種(異業種>空き地)」となった。異業種間の変化は,以前と同じ建物に異なる業種の店があるという違和感が検出率を高めたのだろう。また,変化以前の建物情報の完全な想起は,「同業種>異業種≒空き地≒建替え」となった。同業種間の変化は,変化自体には気付きにくいが,一度変化箇所に気付いてしまえば,変化以前と同じ建物と業種が建物情報を想起するうえでの強力な手がかりとなることが示唆された。

2 0 0 0 OA 高臨場感音響技術とその理論

- 著者

- 安藤 彰男

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.4, pp.4_33-4_46, 2010-04-01 (Released:2010-11-01)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

臨場感の高い音響を実現するため,様々な音場再生技術が研究開発されている.これらは,心理音響モデルに基づく方式と,物理音響モデルに基づく方式に大別できる.前者としては,5.1サラウンドから22.2マルチチャネル音響に至る様々な方式が提案されている.いずれも,2チャネルステレオの音像制御方式を基本としており,チャネル数を増やすことで,音場再生能力を向上させている.一方,後者は,音の物理量再現を目的とした方式であり,Wave Field Synthesisや境界音場制御法など,音の場の再現を目指す方式と,アンビソニックスに代表される,受音点での音の物理量を再現する方式に分けることができる.本稿では,これらの方式の基本技術を概観するとともに,その背景となる理論を紹介する.

2 0 0 0 OA 援助要請者が予測する援助者の情動とコストが援助要請意図に与える影響

- 著者

- 竹ヶ原 靖子 安保 英勇

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.1, pp.72-78, 2017 (Released:2017-04-25)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 1 1

The present study examined effects of predictions made by a help-seeker about the emotions and costs of a helper on help-seeking behavior. We surveyed undergraduate and graduate students who completed a questionnaire and scenario task. The scenario presented that a person would face the trouble. The questionnaire presented a case where a person was troubled. Respondents were required to answer the following questions: (a) whether they would seek help; (b) whether the helper would respond to help-seeking; (c) the helper’s costs; (d) the negative moods of the helper. Covariance structure analysis of 189 participant responses revealed that help-seeker predictions about the helper’s emotions and costs were used to predict the intentions of the helper, which affected the intentions to seek help. We discuss these results with respect to interpersonal cognition in intimate relationships.

2 0 0 0 OA 北海道三ツ谷貝塚出土縄文時代人上顎洞における骨病変について

- 著者

- 鈴木 隆雄 百々 幸雄 西本 豊弘 三橋 公平

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.4, pp.455-463, 1983 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 21

北海道縄文時代後期末葉に属すると考えられる三ツ谷貝塚出土人骨において,成人および小児の上顎洞内に極めて特徴ある骨増殖像が認められた。この所見は,臨床耳鼻咽喉科学上,いわゆる"遊離骨片"と診断されるものであるが,本症例のように巨大な骨塊を呈するものは臨床的にも,また古病理学的にも比較的稀なものである。今論文はこの"遊離骨片"について,その形態,古病理学的診断等について述べるとともに本症の病因や遺伝的素因についても若干の考察をおこなった。

2 0 0 0 OA 砂糖水とアガーで作る平面レンズの可能性

- 著者

- 藤原 秀行 飯沼 和樹 坂本 有希

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.57-62, 2012 (Released:2018-04-07)

- 参考文献数

- 2

中学 1 年の光の屈折の学習では,屈折が起こるしくみを扱わない。そのため,異なる媒質間の入射角と屈折角の関係を暗記する学習にとどまることが多い。そこで坂本は,屈折現象の理解を深めるために,光の速さが媒質によって異なること,それにより屈折が起こることを授業で扱った。これを受け,科学部員の藤原,飯沼は様々な屈折現象への関心が高まり,光の曲がり方をコントロールできないかと考えた。本研究は,藤原らが,砂糖とアガーという身近な素材を用いて平面レンズを作るという試みである。水と砂糖水を接触させて境界面に濃度勾配を作り,それを利用して光を曲げる。種々の濃度の砂糖水を用いて光の曲がり方,最適な凝固剤を明らかにし,レンズ中で光が曲がる砂糖水-アガーレンズの作成に成功した。

2 0 0 0 OA 神経障害性疼痛に対する内服薬としてのケタミンの有用性についての検討

- 著者

- 佐藤 哲 片岡 智美 篠 道弘 西崎 久純 安達 勇

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.216-220, 2008 (Released:2008-06-27)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

がん性疼痛の中でもオピオイドが奏効しにくい神経障害性疼痛に対してNMDA受容体拮抗作用を持つケタミンの有用性は高い. 今回, ケタミン内服液を使用した31症例を対象に投与量や継続期間などについて検討した. 治療効果が認められ継続投与された症例は22症例であった. 継続された症例における開始時の服用量は平均107.3mg/日, 服用期間は平均63日であった. 効果はあったが, 有害事象が観察されたため中止となった症例は7症例(嘔気・嘔吐4症例, 傾眠3症例)であった. 十分な効果が認められなかった症例は2症例であった. 神経障害性疼痛に使用して有効だった症例は18症例中14症例あり, ケタミンの内服液は神経障害性疼痛の緩和に有効であることが示された. Palliat Care Res 2008; 3(1): 216-220