4 0 0 0 OA 『ガンダムSEED』の終末観

- 著者

- 十津 守宏 Morihiro TOZU

- 雑誌

- 鈴鹿短期大学紀要 = Journal of Suzuka Junior College (ISSN:13450085)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.13-18, 2008-01-01

This article is an analysis of the popular,`Gundam Seed',focusing on Apocalyptism.It is certain that these descriotions of the `end'of history Insinuate the contemporary setback of the idea of the ever progressing World.However such Apocalyptism is difficult in taking deep root in Japan,where human life has been imbued with Orientel pantheism and the erernally returning time.In this respect, `Gundam Seed'calls our serious attention,as it clearly shows the Japanese Escathology.

4 0 0 0 OA 音声訓練法による顔面皮膚振動パターンの変化 ―言語聴覚士を対象にした計測―

- 著者

- 川村 直子 北村 達也 Naoko KAWAMURA Tatsuya KITAMURA

- 出版者

- 甲南大学

- 雑誌

- 甲南大学紀要. 知能情報学編 = Memoirs of Konan University. Intelligence & Informatics Series (ISSN:18830161)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.111-122, 2021-02-10

音声障害のリハビリテーション(音声リハビリ)で行う音声訓練において,発声時の顔面の皮膚振動感覚は効率の良い発声状態を表すとして重視されている.しかしながら,顔面の皮膚振動感覚はあくまで患者の主観に基づいた感覚であり,指導する言語聴覚士が患者の顔面の皮膚振動を把握することは現状では難しい.さらに,音声訓練中の顔面の皮膚振動について検証した報告は今のところ見受けられない.そこで,本研究では,音声リハビリ経験のある言語聴覚士を対象に,顔面の振動感覚を重視する3つの音声訓練法を用いて,スキャニング型レーザドップラ振動計により発声時の顔面の皮膚振動速度パターンを計測したので報告する.

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1924年06月10日, 1924-06-10

4 0 0 0 OA 地域に対する愛着の形成機構−物理的環境と社会的環境の影響−

- 著者

- 引地 博之 青木 俊明 大渕 憲一

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D (ISSN:18806058)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.101-110, 2009 (Released:2009-04-20)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 4 4

本研究では,地域に対する愛着の形成過程を検討するため,地域環境に対する評価が高い住民ほど,地域への愛着が強いという仮説を措定し,社会調査によりその妥当性を検証した.共分散構造分析などの分析の結果,以下の知見を得た.1)地域の物理的環境に対する評価が高い人ほど,地域に対する愛着が強い,2)地域の社会的環境に対する評価が高い人ほど,地域に対する愛着が強い,3)社会的環境に対する評価は,物理的環境に対する評価に比べて,より愛着を高めうる,4)地域環境に対するこれらの評価は,居住年数以上に愛着形成を促す,すなわち,地域への愛着は,単なる居住年数の長さ以上に,地域での経験の質によって強く規定されることが示唆された.

- 著者

- Kenichi Ebihara Naoki Sato Toshihito Ishikawa Katsuhiro Endo Yuji Endo Mamoru Ohta

- 出版者

- The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy

- 雑誌

- Journal of Neuroendovascular Therapy (ISSN:18824072)

- 巻号頁・発行日

- pp.cr.2022-0040, (Released:2022-11-05)

- 参考文献数

- 17

Objective: Central venous disease, defined as ≥50% stenosis or obstruction of central veins, is one of many life-threatening complications faced by patients on hemodialysis. It often presents as upper limb edema to the arteriovenous (AV) shunt for hemodialysis, although neurological symptoms are rare. We report a case of central venous disease with neurological symptoms associated with endovascular therapy.Case Presentation: A 79-year-old man presented with status epilepticus. His past medical history included rectal carcinoma when he was 69 years old and indication for hemodialysis when he was 79 years old. However, he had no history of neurological disease or epilepsy. On arrival at our facility, CT perfusion revealed venous circulation dysfunction on the left cerebral hemisphere. DSA demonstrated regurgitation from the AV shunt on left upper limb to the cerebral veins and obstruction of the left subclavian vein. Ligation of the causal AV shunt was deemed difficult due to surrounding edema; therefore, endovascular transarterial coil embolization was performed. After completely occluding the AV shunt, patient’s condition improved significantly. The patient was discharged 3 days later without neurologic symptoms, with no recurrence of epilepsy was observed to date.Conclusion: Coil embolization of causal AV shunt significantly improved the neurological symptoms of central venous disease.

4 0 0 0 OA (安政二乙卯年神無月二日の夜大地震に津木)

- 雑誌

- 地震錦絵

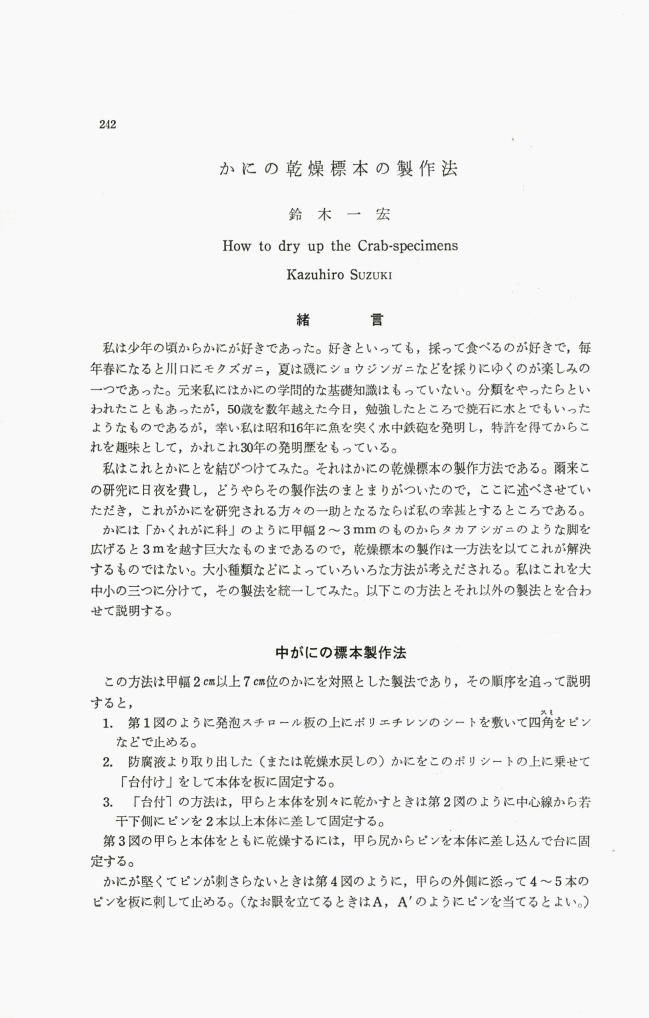

4 0 0 0 OA かにの乾燥標本の製作法

- 著者

- 鈴木 一宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本甲殻類学会

- 雑誌

- 甲殻類の研究 (ISSN:24330108)

- 巻号頁・発行日

- vol.4.5, pp.242-248, 1971 (Released:2017-09-08)

4 0 0 0 OA 輸入レモンに使用されるイマザリルの残留濃度と調理過程における消長

- 著者

- 久保 加織 吉田 愛 石川 直美 堀越 昌子

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成22年度日本調理科学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.174, 2010 (Released:2010-08-27)

目的 輸入柑橘類には、防カビ剤としてポストハーベスト農薬が使用されることが多い。本研究では、日本で食品添加物として使用が認可されている防カビ剤のなかの一つであるイマザリルのレモン各部位での残留濃度を調べた。さらに、イマザリルが添加されている米国産レモンを用いて、保存や洗浄、調理によってどの程度その量が変化するかについて調べた。 方法 試料には、2005年~2009年に京都市内あるいは大津市内の小売店から購入した国産および米国産のレモンを用いた。イマザリルは、厚生労働省公定試験法に基づいて抽出後、高速液体クロマトグラフィーにより分析した。レモンの保存は、10℃に設定した冷蔵庫内で行った。洗浄は、水洗やゆでこぼしのほか、洗剤や重曹、酢酸、エタノールを用いて行った。レモンの調理として、レモンティー、レモンのハチミツ漬け、レモンのすりおろした皮とレモン汁を加えたマドレーヌを調製した。 結果 イマザリル使用の米国産レモンからは、イマザリルが基準内濃度で検出され、内皮や果汁に比べると外皮の残留量が高かった。10℃保存では、国産レモンは約1ヶ月で傷みがみられたが、米国産レモンに変化はみられず、4カ月保存後もイマザリル量の減少はなかった。レモンを水洗した後のイマザリル量は47.6%に減少した。レモンをハチミツに漬けたり、紅茶に加えたりすることで、ハチミツや紅茶にイマザリルが溶出し、50ml紅茶に10gのレモンを30秒間浸漬した時の紅茶への溶出は47.1%であった。焼成後のマドレーヌからもイマザリルが検出され、残存率は51.0%であった。以上のことから、洗浄や調理を行ってもかなりの量のイマザリルが食品中に残存することがわかった。

4 0 0 0 OA 援助行動が自己呈示とみられるとき:観察者の有無と性別が動機推測に及ぼす影響

- 著者

- 山本 佳祐 池上 知子

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- pp.1914, (Released:2021-04-02)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

山本・池上(2019)は,第三者が自己呈示に関する素朴理論に基づいて援助者の動機を推測しているという仮説を提起し,援助場面における観察者の存在が動機推測に影響することを見出した。本研究は,彼らの結果の再現性を確認することを第1の目的とし,さらに観察者の性別が動機推測に及ぼす効果を明らかにすることで,上記仮説を支持するより強力な証拠を提示することを第2の目的とした。大学生277名を対象に援助場面のシナリオを用いた質問紙実験を行った。山本・池上(2019)と同様に,観察者がいない状況よりも,いる状況の方が,援助者に自己呈示動機が推測されやすいことが示され,観察者の存在が動機推測に及ぼす効果の頑健性が示された。より重要なことに,援助者と同性の観察者がいる状況よりも,異性の観察者がいる状況の方が,援助者に自己呈示動機が推測されやすかった。ただ,単なる異性の観察者がいる状況と,援助者が意中に思う異性の観察者がいる状況の間では,動機推測に差がみられなかった。しかし,観察者の存在および観察者の性別が動機推測に及ぼす影響は,2種類の援助場面間で一貫してみられ,効果の頑健性が確認された。よって,上記仮説を支持するより強い証拠が示された。

4 0 0 0 OA 曲面束の特性類とCasson不変量

- 著者

- 森田 茂之

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.232-247, 1991-08-26 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 53

4 0 0 0 OA 吉岡斉の科学批判 著作物からみたその特徴と脱原発運動における位置づけ

- 著者

- 綾部 広則

- 出版者

- 科学社会学会

- 雑誌

- 年報 科学・技術・社会 (ISSN:09199942)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.71-81, 2019 (Released:2020-09-30)

4 0 0 0 OA 元帥上原勇作伝

- 著者

- 元帥上原勇作伝記刊行会 編

- 出版者

- 元帥上原勇作伝記刊行会

- 巻号頁・発行日

- vol.上巻, 1938

4 0 0 0 OA 地域在住高齢者における身体活動量とアパシーの関連

- 著者

- 原山 茉優 永井 宏達 大川 夏実 佐野 恭子 楠 博 玉城 香代子 和田 陽介 辻 翔太郎 新村 健

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.483-490, 2022-10-25 (Released:2022-12-06)

- 参考文献数

- 30

目的:地域在住高齢者における身体活動量とアパシーの関連を明らかにすることである.方法:本研究は地域在住高齢者を対象とした横断研究である.アパシーの評価には日本語版Geriatric Depression Scale15の下位項目のうち,アパシーに関する項目である3項目を用いた.身体活動量はリストバンド型身体活動量計を用いて,2週間あたりの中強度以上身体活動量,低強度身体活動量,座位行動を測定した.統計分析として,アパシーの有無と各強度別身体活動量の関連について,ロジスティック回帰分析を用いて検討した.結果:784名(平均年齢72.7±5.9歳)が解析対象となった.対象者のうち,アパシー群は103名(13.1%),非アパシー群は681名(86.9%)であった.多変量解析の結果,基本属性により調整したモデルでは,総身体活動量(OR=0.947,95% CI=0.912~0.984,p=0.005),低強度身体活動量(OR=0.941,95% CI=0.899~0.985,p=0.009),座位行動(OR=1.002,95% CI=1.001~1.003,p=0.007)がアパシーの有無に有意に関連していた.一方,中強度以上身体活動量はアパシーとの有意な関連が認められなかった(OR=0.916,95% CI=1.826~1.017,p=0.100).機能的な因子による調整を加えた最終モデルでは,身体活動量のすべての強度レベルにおいてアパシーとの有意な関連性はみられなくなり,うつ症状を表すGDS-12とアパシーとの強い関連が示された.結論:アパシーを呈する高齢者では,総身体活動量,低強度身体活動量が低下しており,座位行動が延長していた.しかしながら,それらはうつ症状の影響を強く受けており,身体活動量とアパシーの独立した関係は認められなかった.

4 0 0 0 OA 日本人の自己卑下と自己高揚に関する実験研究

- 著者

- 鈴木 直人 山岸 俊男

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.17-25, 2004-07-22 (Released:2017-01-14)

- 被引用文献数

- 2

This study investigated the cognitive basis of self-effacing behavior among the Japanese. Based on the premises that self-effacement among the Japanese is a form of "default self-presentation," we predicted that Japanese self-effacement will dissipate when actual self-evaluation is required. The experiment (n = 110) consisted of two phases. In Phase 1, participants took a "cognitive ability test" that consisted of 20 questions. In Phase 2, they were asked to judge if their performance on the test was above or below the average performance level in their school. In the bonus condition, participants were rewarded for making a correct judgment in their performance. In the fixed-reward condition, no reward was provided for making a correct judgment. The results from experiments 1 and 2, taken together, indicate that self-effacement observed in the fixed-reward condition was not confirmed in the bonus condition. These results suggest that self-effacement among the Japanese is a strategy for self-presentation, which they switch on and off depending on the situation.

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1951年12月01日, 1951-12-01