3 0 0 0 IR 生きる過程を支援するソーシャルワークにおいて死を考える意義

- 著者

- 大賀 有記

- 出版者

- 愛知県立大学『社会福祉研究』編集委員会

- 雑誌

- 社会福祉研究 = Social welfare studies (ISSN:13457179)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.1-10, 2018-11

3 0 0 0 OA カミキリムシ類の飼育技術

- 著者

- 北島 博

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.1, pp.61-69, 2008 (Released:2008-10-15)

- 参考文献数

- 136

- 被引用文献数

- 1 1

カミキリムシ類の人工飼育技術に関して,供試虫の確保,成虫,卵,幼虫,蛹の各発育ステージごとの取り扱い,および発育の斉一化方法に分けてレビューした。幼虫の餌として,一般的には天然の餌および人工飼料が用いられる。人工飼料として,寄主植物の乾燥粉末が主成分である飼料と,脱脂大豆粉末,デンプン,スクロース,および小麦胚芽が主成分で,それに寄主植物を添加した飼料が多く用いられている。また,休眠打破のための低温処理や,蛹化を斉一化させるための最適な日長条件が考案されている。人工条件下で継代飼育を行うためには,飼育の目的,労力,および設備に合わせて幼虫の飼育方法を選択し,その上で飼育計画を策定する必要がある。

3 0 0 0 OA 感情知性をどう育てるか ―大学教育の革新―

- 著者

- 小松 佐穂子 箱田 裕司

- 出版者

- 東北大学高度教養教育・学生支援機構

- 雑誌

- 東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要 = BULLETIN OF THE INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION TOHOKU UNIVERSITY (ISSN:21895945)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.65-73, 2017-03

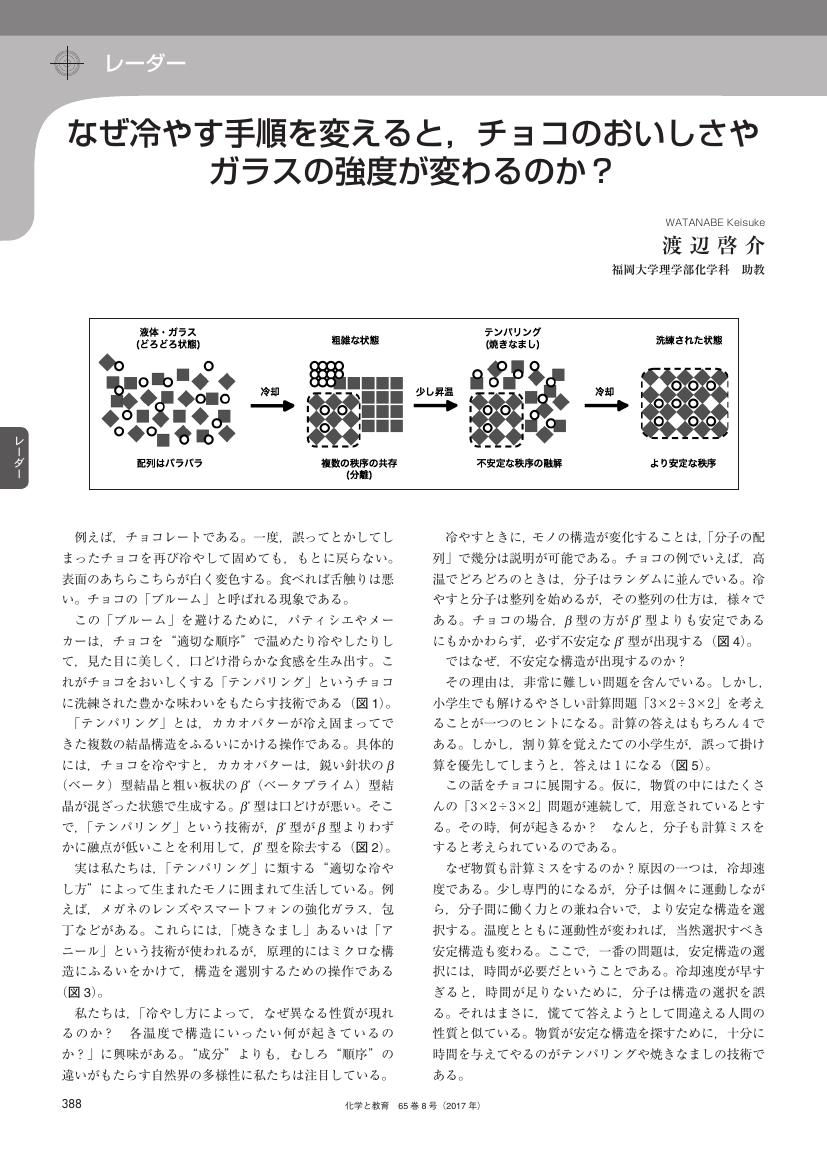

3 0 0 0 OA なぜ冷やす手順を変えると,チョコのおいしさやガラスの強度が変わるのか?

- 著者

- 渡辺 啓介

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.8, pp.388-389, 2017-08-20 (Released:2018-02-01)

- 参考文献数

- 1

3 0 0 0 IR 中島久万吉と帝人事件 : 財界人から精神的指導者へ

- 著者

- 村山 元理 MURAYAMA Motomasa

- 出版者

- 一橋大学

- 巻号頁・発行日

- 2015

VI, 232p

3 0 0 0 OA 乳酸菌をベクターとして利用する経口ワクチン系に関する研究

3 0 0 0 OA 遠距離介護におけるSNS を用いた遠隔コミュニケーションの会話分析的研究

- 著者

- 中川 敦

- 出版者

- 福祉社会学会

- 雑誌

- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.217-239, 2018-05-31 (Released:2019-06-20)

- 参考文献数

- 34

遠距離介護におけるコミュニケーションは,離れて暮らす家族が親元に帰省した時の対面場面に限られず,彼らが普段暮らしている場所から行われる遠隔コミュニケーションもまた重要性を持っている.そこで,遠距離介護を行う離れて暮らす家族と,高齢の親に関わる介護の専門職者の間の遠隔コミュニケーションについて,カシオ計算機株式会社が開発したDaisy Circle というスマートフォン向けアプリによるSNS への実際の投稿をデータとする,会話分析的研究を行うことで,以下の知見を得た. 離れて暮らす家族は,介護の専門職者からの親についての報告に対して,第2 の報告という形で,自らが知識をすでに持っていることを主張することがあった.また離れて暮らす家族にとって,介護の専門職者から初めてもたらされる情報については,その詳細を介護の専門職に求めるのではなく,まずは家族の内部で直接に把握しようとする試みが行われることがあった.それらは,介護の専門職者から伝えられる情報が,本来的には家族があらかじめ持っているべき種類のものであることを示している.つまり遠距離介護に関わる離れて暮らす家族にとって,親の状況に関して介護の専門職者から報告を受けるということ自体が,親の安否とは異なる水準で,つまり知識の道徳性という次元で,ある種のジレンマを意味しているのである.結論として,こうしたジレンマを解消する一つの可能性が,SNS に高齢者本人を参加させることにあることを指摘した.

3 0 0 0 IR 雲南省の神像呪符「甲馬子(ジャーマーツ)」に生きつづける中国祭祀版画の祈りの世界

- 著者

- 川野 明正

- 出版者

- 京都大学ヒマラヤ研究会・人間文化研究機構 総合地球環境学研究所「高所プロジェクト」

- 雑誌

- ヒマラヤ学誌 : Himalayan Study Monographs (ISSN:09148620)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.232-246, 2010-05-01

This thesis describes a kind of folk iconographical charm called as Jiamazi(甲馬子) of Yunnan in China. Jiamazi is used for prayer to various God, in case of many annual events and each folk religions service. This kind of prints is an important tool of the folk belief. They are burned and changed into smoke for praying to God and many evil and good spirits. It has been called as Zhima(紙馬), Shenma(神馬) and Jiama(甲馬) in other provinces, widely pervaded among various places. In some places, for example, Zhima means paper(紙) and horse(馬). This kind of prints accompanies with the names of horse. It contains important meanings, because the horse connects with between Gods and human being. Consequently, the horse symbolizes the character as media. Now, this kind of print disappeared in almost many places of China, by the extermination movement, for example, the "posijiu"(破四旧) and the "cultural revolution"(文化大革命), etc, against so called "feudalism superstition"(封建迷信) after People's Republic of China founded. Because it was considered to contain harmful thought and old custom by government. But, Jiamazi is not only still using now in Yunnan province, but also has most various contents in China. This thesis writes not only about historical origin and meaning of Chinese iconographical charm and Jiamazi charm, but also investigation report on Jiamazi, there are classified into four parts according to the purpose of use, that is, 1)praying to gods in daily life, 2)The annual events, 3)Religious service in Prayers house, 4)purification of disasters.

3 0 0 0 OA 教師はインターネット作文掲示板「さくぶん.org」を授業でいかに活用したか

- 著者

- 得丸 智子 清水 順子 吉田 美登利 渡邉 泰久

- 出版者

- 学校法人 開智学園 開智国際大学

- 雑誌

- 開智国際大学紀要 (ISSN:24334618)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.35-49, 2021 (Released:2021-03-15)

本研究では、教師が連携し大学の授業を通じて学生を参加させるインターネット上の作文掲示板「さくぶん.org」(さくぶんおーあーるじー)において、担当教師が授業の中で「さくぶん.org」をどのように活用したかを探った。その結果、「さくぶん.org」には、「心理的交流を実感する場」としての側面の他に、「生の言語資料を展示する場」の側面があることが明確になった。第二の側面はインターネット利用により可能となったものである。授業では主に、この側面が、アカデミック日本語の能力獲得、日本語日本文化に関する知識の獲得等の科目の目的達成のために活用されていた。活用法には、(1)言語文化的側面に着目するもの、(2)文章の書き方に着目するものがあり、それぞれについて①多様な現実を知らせる活用法と②典型例を紹介する活用法があった。インターネット上の「さくぶん.org」の「多様性・真正性」は、教室で展開する学生と教師の対面関係に支えられ保証されることも明確になった。

3 0 0 0 OA ドジスン(キャロル)の数学関連の業績 : ドジスンはいかなる数学者だったのか

- 著者

- 笠井 勝子 細井 勉 下笠 徳次

- 出版者

- 文教大学女子短期大学部英語コミュニケーション学科

- 雑誌

- 英米学研究 = English and American Studies (ISSN:02889943)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.67-91, 2002-01-01

3 0 0 0 OA チェルノブイリ被災地の土壌汚染基準と測定法

- 著者

- 尾松 亮 Ryo Omatsu

- 雑誌

- 災害復興研究 = Studies in disaster recovery and revitalization (ISSN:18837530)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.13-29, 2018-03-31

3 0 0 0 OA 屈折の経年変化(総説)

- 著者

- 榊原 七重

- 出版者

- 公益社団法人 日本視能訓練士協会

- 雑誌

- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.41-49, 2013 (Released:2014-03-13)

- 参考文献数

- 37

眼は、成長発達、さらに加齢により変化する。臨床経過観察において基準となる屈折経年変化の正常データは重要である。今回、ほとんどのデータは古いものであったが、各種の検査で得られている生体計測データはなお有益である。そこで、これらの屈折要素について文献をレビューし、屈折経年変化について考察し、その特徴を明らかにしようと試みた。 屈折状態は、主な屈折要素である角膜、水晶体、眼軸長により形作られる。 角膜屈折力は、新生児で最も強く、4~9歳までに成人と同程度まで減少する。水晶体は生涯を通して変化するが、新生児は老年期の2倍の厚さと屈折力を持つ。眼軸はその成長に3つの段階があり、18か月までに急激に、その後5歳まではややゆるやかに、その後さらにゆるやかに13歳頃まで伸展し近視化し、それ以降の伸びはほとんど無い。これら角膜屈折力、水晶体屈折力、眼軸長を基に、SRK式を用い、各屈折要素から全屈折力を算出すると、2歳以降に近視化することが示されたが、同時に9歳までは遠視化する可能性が考えられた。 屈折は、生直後は遠視にピークを持つ正規分布であると報告されているが、学童期は正視、中高生においては正視と近視にその分布は集中化する。遺伝因子、環境因子などによって屈折の変化には個人差があり、屈折分布には世代間差があることが知られている。これらのことから、今後日々の臨床において、正確でその時代にあったデータの収集を行いつつその利用が必要であると考えられた。

- 著者

- 矢澤 佑介 豊田 一 新井 信一 小野 学 原 泰啓 長谷 亜蘭

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.271-277, 2023 (Released:2023-02-06)

- 参考文献数

- 16

自動車の静粛性・快適性問題の一つであるクリープグローンは,摩擦界面のスティックスリップを起因とすることは知られているが,直接評価が出来なかった.近年,アコースティックエミッション(AE)が摩擦現象解明に適用され始めている.本研究ではクリープグローン発生時のスティックスリップをAEによって評価した.

3 0 0 0 OA 代数的K理論 その整数論的側面

- 著者

- 加藤 和也

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.97-115, 1982-04-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 50

3 0 0 0 OA 日本におけるブロイラー産業の産地形成

- 著者

- 長坂 政信

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.50-68, 1991-06-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

本論は日本におけるブロイラー産業の産地形成過程を考察し,産地形成の地域的条件を明らかにすると共に,それに基づいてブロイラー産業の産地形成の一般的条件を明らかにすることを研究課題とする。 本研究の事例調査地域として,先進的産地である大都市圏周辺地域からは,西日本でブロイラー産業が最初に成立し,現在も大都市圏周辺地域の中で最大の産地である兵庫県但馬地方と,東日本の大都市圏周辺地域で最大の産地である静岡県富士地方とを取り上げた。遠隔地域からは,日本のブロイラー産業の主産地を形成している宮崎県児湯地方と岩手県北地方を選定した。 その結果,ブロイラー産業の産地形成において,次の一般的条件が明らかになった。第1に,総合商社などの農外資本と系統農協がブロイラー産業に参入し,複数の処理場の立地によって契約飼育農家の獲得競争を行った。この結果,飼育農家が空間的拡大を遂げつつ,次第に主業化・専業化するたあの規模拡大が図られてきたこと。第2に,インテグレーターがブロイラー産業に進出した地域は,土地条件の悪い山間地や丘陵地で, 1 ha未満の零細農家が多く存在していた。このたあ,これらの農家では地味に左右されず,高収益と経営の安定が期待できる農業として,施設型畜産を取り入れようとしたこと。第3に,素人でも経営し易く,設備投資額が相対的に少なくて済むプロイラー経営が最も高所得が得られたことから,これを取り入れる農家が増大したこと。

- 著者

- 原北 祥悟

- 出版者

- 日本教育経営学会

- 雑誌

- 日本教育経営学会紀要 (ISSN:02872870)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.62-76, 2020-07-30 (Released:2021-07-03)

- 参考文献数

- 21

3 0 0 0 OA 不凍タンパク質 機能と応用

- 著者

- 西宮 佳志 近藤 英昌 坂下 真実 三浦 愛 津田 栄

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.381-388, 2010-06-01 (Released:2011-09-05)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 2 2

不凍タンパク質は,過冷却状態の水溶液中に生成する氷結晶の表面に特異的に結合し,その成長を抑制する機能を有する生体物質であり,様々な低温適応生物から様々な性状のものが発見されている.どのようにしてこれらのタンパク質が氷結晶に結合するのか?,不凍タンパク質間にはどのような共通性があるのか?,不凍タンパク質の機能発現機構を理解するための基礎研究に加え,医学や畜産分野をはじめとしてその成果を新しい技術開発に利用しようと実用化研究も進められている.ここでは,不凍タンパク質の氷結晶成長抑制機構に関する最近の研究状況について紹介する.

3 0 0 0 IR 異文化参入における正統的周辺参加の役割

- 著者

- 大下 知世 沖林 洋平

- 出版者

- 山口大学教育学部

- 雑誌

- 研究論叢. 第3部, 芸術・体育・教育・心理 (ISSN:02860597)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.71-79, 2011

本研究では、日本の子どもたちが異文化の中に入り異文化への適応を迫られた時、適切に異文化に参入していく方法を探るため、レイヴとウェンガー(1993)による「正統的周辺参加(Legitimate Peripheral Participation:LPP)」の理論に注目した。この理論は、ある共同体に参加し、その共同体での実践を通して共同体の一員となることを目指すものである。この理論における共同体は、異文化参入の場合の異文化であると考えることができる。そこで、箕浦(1986)による、日本からアメリカに行った子どもの、アメリカの文化への適応過程や適応の要因についての研究で用いられた事例をもとに、異文化参入において正統的周辺参加がどのような役割を果たしているかについて考察を行う。The present study investigated the best methods of adjusting different cultures for Japanese children in another country. Then, I gave attention to the method "Legitimate Peripheral Participation (LPP)" (Lave and Wenger,1993). This methods aimed to a member of one community to participate in the community's participation. The community in the LPP applied the cultures areas on entering different cultures. Therefore, I considered the role of LPP on entering different cultures with examples in the study process and factors when Japanese children adjust to American culture (Minoura,1986).

3 0 0 0 OA ツェムリンスキー 「人魚姫」について

- 著者

- 森口 真司

- 雑誌

- 大分県立芸術文化短期大学研究紀要 = Bulletin of Oita prefectural College of Arts and Culture (ISSN:13466437)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.105-125, 2019-03-15