2 0 0 0 OA フィリピン人の対日認識の変化とその要因ー大学生対象の配布票調査も踏まえて

- 著者

- 大野 俊 Shun OHNO

- 雑誌

- 清泉女子大学紀要 = Bulletin of Seisen University (ISSN:05824435)

- 巻号頁・発行日

- pp.37-59,

2 0 0 0 OA コーヒーブレーク

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.7, pp.413-414, 2018-07-01 (Released:2019-01-01)

2 0 0 0 OA IV. 微生物によるタンパク質の生産

- 著者

- 満田 久輝

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.92-97, 1967-07-30 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 25

2 0 0 0 OA 飯田・下伊那地方の出土古銭概要

- 著者

- 岡田 正彦

- 出版者

- 飯田市美術博物館

- 雑誌

- 飯田市美術博物館 研究紀要 (ISSN:13412086)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.143-157, 2003 (Released:2017-10-01)

2 0 0 0 OA スロー地震と水

- 著者

- 小原 一成

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.1, pp.114-132, 2007-02-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 60

- 被引用文献数

- 3 2

Water affects many geological and geophysical phenomena, for example, earthquake generation. Recently, anomalous earthquakes, which are strongly related to fluid have been detected in a subduction zone by densely distributed geodetic and seismic observation networks. These are called slow earthquakes and are divided into many categories of earthquakes. The long-term slow slip in Tokai or Bungo Channel, which occurs at the subducting plate interface, is a phenomenon with a very long time-constant ranging from months to years. At the deeper part of the long-term slow slip, the short-term slow slip occurs with a period of several days associated with the non-volcanic deep low-frequency tremor in the transition zone on the plate interface in southwest Japan. These slow earthquakes might be related to fluid liberated from the down-going slab by dehydration process. At the shallower part of the subducting plate interface, the very low-frequency earthquakes occur in the accretionary prism near the Nankai trough. These slow earthquakes indicate a weakening of frictional strength at the plate interface and low stress drop due to the existence of fluid.

2 0 0 0 OA フランスのNATO統合軍事機構復帰を巡る一考察

- 著者

- 山本 健太郎

- 出版者

- 国際安全保障学会

- 雑誌

- 国際安全保障 (ISSN:13467573)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.86-103, 2013-03-31 (Released:2022-04-07)

2 0 0 0 OA 漢字による脱フュージョンを使ったアクセプタンス&コミットメント・セラピー—症例報告—

- 著者

- 伊井 俊貴

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.353-362, 2016-09-30 (Released:2019-04-27)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2

脱フュージョンはアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)における六つの構成要素の一つであり、言語の意味が行動に影響を及ぼす効果を減らして、言語以外の行動基準がその瞬間によりよく機能できるようにすることを目的とする。本論文では脱フュージョンで「漢字」を利用した試みを紹介する。症例は50歳の慢性的なうつ病の患者で主訴は常に恐怖心があり落ち着かないことであった。全12セッションを行った。本症例ではセッションを通じて顕著な改善を認めた第3回目の脱フュージョンで工夫した点について論じる。まず、フュージョンしている言葉「落伍者」を繰り返し声に出してもらうワードリピーティングを行った後「楽娯社」という漢字を当てて再びワードリピーティングを行った。漢字を当てた後のほうが単に繰り返しただけのときよりも「言葉の意味が抜けた」と話し、Acceptance & Action Questionnaire-IIでも第3回以降に大きく改善を認めた。ワードリピーティングにおいて「漢字」を使用することが脱フュージョンの効果を高める可能性が示唆される。

<p>本研究では、場面緘黙を示す幼児1名を対象とし、大学教育相談室での行動的介入の最初の導入期2セッションを含め、その後の心理治療の展開初期までの計10セッションの教育相談場面での手続きを報告し、その結果から刺激フェイディング法及び随伴性マネジメントの効果を検証することを目的とした。介入手続きは、プレイルームで一緒に活動する人と活動時間を刺激フェイディング法に基づいて調整した。従属変数は場面ごとの発話・表情・身体動作レベルであり、5段階のチェックリストを用いてレベルを評定した。発話は副セラピストとの遊び場面で増加し始め、その後、主セラピストとの学校ごっこ場面でも自発的な発話が見られた。表情も発話の変化に伴い、ほほ笑みや笑顔が増加した。身体動作は全セッションで緊張は見られなかった。本研究は主に教育相談場面で介入を実施したが、幼稚園と小学校場面でも緘黙症状がある程度改善した。一方、発話と表情レベルは活動内容によって変動が大きく、より効果的な参加者・活動の調整については今後さらに検討する必要がある。</p>

2 0 0 0 OA ASD傾向を示す場面緘黙生徒に対する介入効果の検討

- 著者

- 鈴木 徹 武田 篤

- 出版者

- 一般社団法人 日本LD学会

- 雑誌

- LD研究 (ISSN:13465716)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.211-222, 2022 (Released:2022-08-25)

- 参考文献数

- 19

これまで自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: 以下,ASDと記す)傾向を示す場面緘黙児への介入については十分に研究が行われてこなかった。本研究では,ASD傾向を示す場面緘黙生徒を対象に,ASD傾向を踏まえた上で場面緘黙の解消に向けた取り組みを行った。対象生徒には,見通しの持ちにくさやソーシャルスキルの不足,他者とのポジティブな交流経験の不足といったASD傾向が認められた。そのため,取り組みでは,ASD傾向に配慮したセッションを行うとともに,エクスポージャーを並行して実施した。セッションでは,スムースに話し出すようになる,表情が柔らかくなりよく笑うようになった。エクスポージャーはおおむね良好であり,設定した課題を達成できた。これらの取り組みの成果をもとに,ASD傾向を示す場面緘黙児へのアプローチの在り方について論じた。

2 0 0 0 OA パネルディスカッション

- 出版者

- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会

- 雑誌

- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.Supplement1, pp.S133-S143, 2022 (Released:2022-08-02)

2 0 0 0 OA 古代インドの医学覚書

- 著者

- 山根 哲哉

- 出版者

- 日本歯科大学

- 雑誌

- 日本歯科大学紀要. 一般教育系 = Bulletin of Nippon Dental University. General education (ISSN:03851605)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.21-34, 1978-03-25

2 0 0 0 IR 坂口安吾初期文学研究 : 〈仏教〉と〈笑い〉を中心に

- 著者

- CHEN Xiaozhi

- 出版者

- 立命館大学

- 巻号頁・発行日

- 2022

2 0 0 0 OA 地理空間情報活用推進基本法が自然地理学に与える影響

- 著者

- 小口 高

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2008年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.262, 2008 (Released:2008-07-19)

I.日本のGISの発展と自然地理学 日本のGISの発展が,欧米に比べて遅れていたことがしばしば指摘されている.特に1990年代初頭におけるGISの普及度は欧米に大きく引き離されていたが,現在までにこの差はかなり縮小した.しかし,まだ欧米との差が大きい分野もあり,自然地理学はその一つとみなされる.日本で自然地理学へのGISの応用が遅れている理由として,1)特に初期において日本のGISを牽引した地理学者の多くが人文地理学を専門としていたこと,および2)日本ではGISの導入に積極的な工学の研究者が多いが,応用対象として都市や交通といった人文社会的な要素を選ぶ傾向があること,が挙げられる. 一方,欧米においては,自然科学と人文科学に関するGISが,よりバランス良く発展してきた.たとえば1986年に世界最初のGISの教科書を著したピーター・バーローは自然地理学者であり,1980年代以降に米国のGISを牽引しているマイケル・グッドチャイルドやデービッド・マークも,初期には地形,地質,生態などの自然を主な研究対象としていた.今後,日本においても自然地理学を含む自然科学におけるGISが,より発展することが望まれる. II.地理空間情報活用推進基本法と自然地理学 2007年8月29日に施行された「地理空間情報活用推進基本法」(以下,基本法)は,日本のGISを産・官・学の多様な側面において発展させる推進力になると考えられる.この法律が,上記した日本の自然地理学におけるGISの発展の相対的な遅れを解消するために有効かを,基本法の内容を踏まえて簡単に検討した. 上記の基本法は,主に国民生活と経済社会の向上を目指しているため,全体としては自然よりも人文社会に関する要素が重視されている.したがって,基本法は従来からの日本のGISの特徴を反映しているとみなされ,この法律が自然地理学におけるGISの応用を飛躍的に発展させるとは言い難い.しかし,自然地理学に関連したいくつかの課題については,確実に発展を期待できる.たとえば,基本法は13項目の「基盤地図情報」を制定しているが,その中には海岸線と標高点が含まれている.これらの情報が高頻度で更新され,GISデータの形で提供されることにより,地形変化の定量的な研究が容易になる.たとえば,これまで海岸侵食の実態をGISによって分析する際には,複数の時期の空中写真や地図を必要に応じて幾何補正し,海岸線をトレースしてベクター・データを作製する必要があった.今後はそのような手間が減り,幾何補正の際の誤差といった問題も軽減される.内陸の地形変化を調べる際にも,標高データが頻繁に更新されれば,写真測量などによって自前で複数の時期のDEMを作製する手間が減少する. III.GISアクションプログラム2010と自然地理学 2007年3月22日に測位・地理情報システム等推進会議が「GISアクションプログラム2010」を決定した.このプログラムの副題は「世界最先端の地理空間情報高度活用社会の実現を目指して」となっており,基本法と連動する動きを,より具体的に述べたものとみなされる.本プログラムでも,基本的には人文社会関係の情報の充実が重視されているが,「防災・環境などに関する主題図」「沿岸詳細基盤情報」「地質情報」「地すべり地形分布図」「生物多様性情報」といった自然地理学に関する情報も取り上げられている.これらの多くは省庁が以前から整備しているものであり,「生物多様性情報」に含まれるベクター植生データなど,研究者に頻繁に利用されているものが含まれる.その継続的な整備とデータの配布の促進が本プログラムに記されていることは,今後の自然地理学の発展に重要といえる.

2 0 0 0 OA Helicobacter pylori の三次除菌における除菌率に影響を与える因子の調査

- 著者

- 大内 隆宏 平田 一耕 村山 和真 舟越 亮寛

- 出版者

- 一般社団法人 日本医薬品情報学会

- 雑誌

- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.179-186, 2023-02-28 (Released:2023-04-07)

- 参考文献数

- 17

Objective: The success rate of third-line treatment for Helicobacter pylori (H. pylori) infection has been reported to depend on the use of antibacterial agents, potassium-competitive acid blockers, and proton pump inhibitors. However, there is insufficient information on the success rate of H. pylori treatment due to the differences in the clinically used drugs. Here, the factors influencing the success rate of third-line treatment for H. pylori infection was investigated.Methods: Patients aged 20 years or older, who had received third-line treatment for H. pylori infection from January 2013 to December 2021 at the Kameda Medical Center were included. The exclusion criteria were as follows: patients with unknown treatment results and discontinuation of treatment. The primary endpoint was treatment success rate, based on the differences in the treatment regimen and drug choice, which was retroactively investigated from medical records. Confounding factors were adjusted by multivariate logistic regression analysis.Results: Treatment regimens containing sitafloxacin resulted in higher treatment success rates (p<0.05). Multivariate logistic regression analysis showed that the administration of sitafloxacin was the only statistically significant factor influencing treatment success. However, vonoprazan also tended to influence treatment success.Conclusion: Treatment with sitafloxacin and vonoprazan increases the success rate of third-line treatment against H. pylori infection.

2 0 0 0 OA ハムスター咬傷によるアナフィラキシー2例の報告とハムスター特異IgE抗体について

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1918年03月30日, 1918-03-30

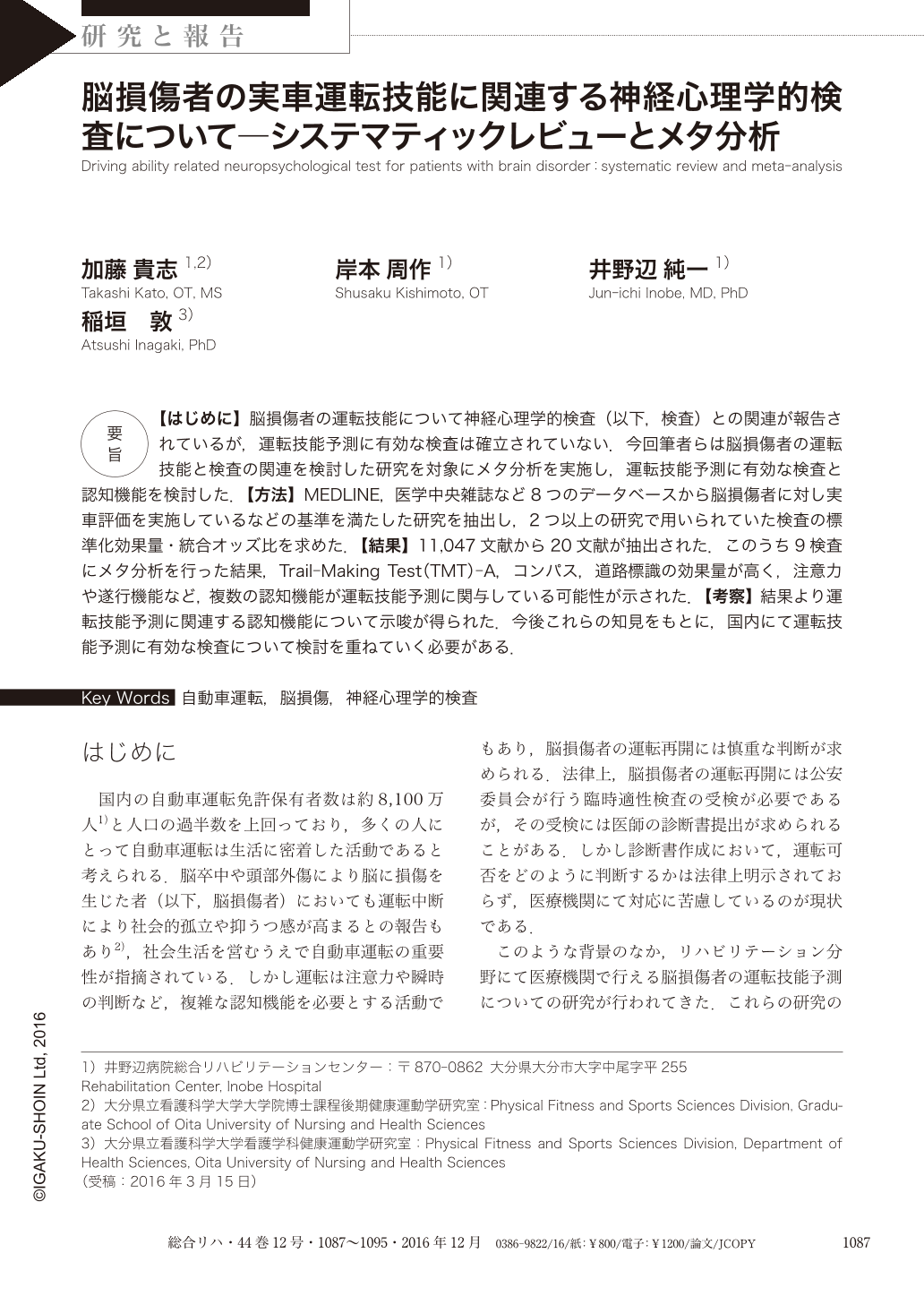

- 著者

- 加藤 貴志 岸本 周作 井野辺 純一 稲垣 敦

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 総合リハビリテーション (ISSN:03869822)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.12, pp.1087-1095, 2016-12-10

要旨 【はじめに】脳損傷者の運転技能について神経心理学的検査(以下,検査)との関連が報告されているが,運転技能予測に有効な検査は確立されていない.今回筆者らは脳損傷者の運転技能と検査の関連を検討した研究を対象にメタ分析を実施し,運転技能予測に有効な検査と認知機能を検討した.【方法】MEDLINE,医学中央雑誌など8つのデータベースから脳損傷者に対し実車評価を実施しているなどの基準を満たした研究を抽出し,2つ以上の研究で用いられていた検査の標準化効果量・統合オッズ比を求めた.【結果】11,047文献から20文献が抽出された.このうち9検査にメタ分析を行った結果,Trail-Making Test(TMT)-A,コンパス,道路標識の効果量が高く,注意力や遂行機能など,複数の認知機能が運転技能予測に関与している可能性が示された.【考察】結果より運転技能予測に関連する認知機能について示唆が得られた.今後これらの知見をもとに,国内にて運転技能予測に有効な検査について検討を重ねていく必要がある.