- 著者

- Yuka Shichijo Ko Harada Stephen C. Ward Nikolas Harbord

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.1415-22, (Released:2023-03-15)

- 参考文献数

- 11

A 58-year-old man with human immunodeficiency virus (HIV) infection presented with a week-long history of gross hematuria, nephrotic proteinuria, and acute kidney injury. The patient was non-adherent with combination antiretroviral therapy. A kidney biopsy showed cellular crescents with disruption of Bowman's capsule, C3-dominant immune complex deposition, consistent with HIV-associated immune complex kidney disease (HIVICK). During the course, his worsening kidney function warranted initiation of hemodialysis. This case highlights the fact that HIV patients are at an increased risk of developing HIVICK, especially in the setting of non-adherence. A greater understanding of HIVICK among HIV patients should promote additional investigation into its etiology and viable treatments.

2 0 0 0 長距離フェリーを創る : 入谷豊州伝

2 0 0 0 OA DLP-実効線量換算係数の精度評価と問題点の検討

- 著者

- 小林 正尚 大塚 智子 鈴木 昇一

- 出版者

- 公益社団法人 日本放射線技術学会

- 雑誌

- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.19-27, 2013-01-20 (Released:2013-01-25)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 9 10

The purpose of this paper is to reappraise the accuracy of a conversion coefficient (k) reported by International Commission on Radiological Protection Publication 102 Table A.2. The effective doses of the routine head computed tomography (CT), the routine chest CT, the perfusion CT, and the coronary CT were evaluated using the conversion coefficient (adult head: 0.021 mSv·mGy-1·cm-1, adult chest: 0.014 mSv·mGy-1·cm-1). The dose length product (DLP) used the value displayed on the console on each scanning condition. The effective doses were evaluated using a human body type phantom (Alderson Rando phantom) and thermoluminescent dosimeter (TLD) elements for comparison with the converted value. This paper reported that the effective doses evaluated from conversion coefficient became different by 0.3 mSv (17%) compared with measurements, the effective dose computed with the conversion coefficient of the adult chest may be underestimated by 45%, and the bolus-tracking which scans the narrow beams should not use a conversion coefficient.

2 0 0 0 OA vijñanaparinama-『大乗起信論』の背景-

- 著者

- 阿 理生

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.805-799, 2004-03-20 (Released:2010-03-09)

2 0 0 0 OA 起信論に関する一考察

- 著者

- 柏木 弘雄

- 出版者

- 密教研究会

- 雑誌

- 密教文化 (ISSN:02869837)

- 巻号頁・発行日

- vol.1961, no.52, pp.55-67, 1961-03-15 (Released:2010-03-12)

- 著者

- 村上 祐貴 大下 英吉 鈴木 修一 堤 知明

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集E (ISSN:18806066)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.631-649, 2008 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 2

本研究では,曲げ破壊先行型RC梁部材において鉄筋腐食が残存耐力性状に及ぼす影響評価を実施するため,主鉄筋の応力伝達や抜出し抑制に対するせん断補強筋や定着筋の効果に着目した実験を実施した.引張主鉄筋が比較的均一に腐食した場合,せん断補強筋の定着領域の残存量が十分であれば,その拘束により引張主鉄筋の付着が保持され曲げ破壊を呈する.一方,せん断補強筋の定着領域がその性能を発揮できない程に過度に腐食した場合には主鉄筋の定着領域まで荷重が伝達され,主鉄筋の定着性能が残存耐力性状に極めて支配的な影響を及ぼす.また,作用モーメントの大きい領域で主鉄筋が局所的に腐食を生じた場合,その領域において変形が局在化し,せん断補強筋の腐食程度によらず曲げ破壊性状を示すことが明らかとなった.

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1936年09月29日, 1936-09-29

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1934年02月24日, 1934-02-24

2 0 0 0 OA 感情の概念を巡って —用語の歴史的検討の試み—

- 著者

- 宇津木 成介

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.75-82, 2015-01-01 (Released:2015-04-11)

- 参考文献数

- 20

Psychologists, who are working in the broad area of research on emotion, need clearer definitions of the emotion-related words that are used as technical terms. This article reports the frequency of occurrence of six conceptual words that have appeared in historically important writings. The words that were analyzed were: affection, emotion, feeling, passion, sensibility, and sentiment. The study surveyed the following seven books: Descartes' “The passions of the soul,” Spinoza's “Ethica,” Hume's “A treatise of human nature (Book 2), ” Adam Smith's “The theory of moral sentiments,” Haven's “Mental philosophy (Division 2), ” and James' “The principles of psychology (Chapter 25), ” and “Psychology, briefer course (Chapter 24).” In the 17th and 18th centuries the word “passion (s)” was preferred in the articles. In the 19th century, however, American psychologists mostly used emotion (s) rather than passion (s).

2 0 0 0 OA 医薬品関連文書の利活用に向けたインタビューフォームの構造化の提案

- 著者

- 長尾 知生子 鎌田 真由美 中津井 雅彦 深川 明子 片山 俊明 川島 秀一 水口 賢司 安倍 理加

- 出版者

- 一般社団法人 日本医薬品情報学会

- 雑誌

- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.187-195, 2023-02-28 (Released:2023-04-07)

- 参考文献数

- 8

Objective: Pharmaceutical documents such as the common technical document, package inserts (PIs), and interview forms (IFs) are available at the website of the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. However, because these documents were created with an emphasis on human readability in paper form, it is difficult to use the information included and interoperate these documents with computers. Using IFs, we will investigate how to structure pharmaceutical documents in the AI era to achieve both human and machine readability.Design/Methods: The IFs of arbitrary selected ten drugs were structured into Resource Description Framework (RDF) according to the Drug Interview Form Description Guidelines 2018 (updated version in 2019). The data were manually extracted from the IFs and entered into a spreadsheet before being converted to RDF by a written script. The PIs were converted to RDF in addition to the IFs. To examine the linkage with external databases, IDs in ChEMBL, which is a manually curated database of bioactive molecules with drug-like properties, were embedded in the RDF.Results: We demonstrated that the conversion of IFs and PIs into RDF makes it possible to easily retrieve the corresponding part of the PIs cited in the IFs. Furthermore, we quickly obtained the relevant data from ChEMBL, demonstrating the feasibility of linking IFs with an external database. Our attempt to RDFization of IFs is expected to encourage the development of web applications for healthcare professionals and the development of datasets for AI development.Conclusion: We could easily interoperate IFs with other pharmaceutical documents and an external database by converting IFs into RDF following the description guidelines. However, problems such as how to deal with items that were not described in the description guidelines were indicated. We hope that discussions will grow based on this effort and that related industries will move toward accomplishing effective use of these documents.

2 0 0 0 OA 利益の思想史概説 : 「贈与論」再考のために

2 0 0 0 OA 初年次教育で活動する学生スタッフに対して教員が求める能力・経験と学生スタッフの育成方法

- 著者

- 岩﨑 千晶

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.46090, (Released:2023-04-06)

- 参考文献数

- 35

本研究の目的は,教員が「初年次教育で学習支援に従事する学生スタッフ」に対して求める能力・経験と彼らの育成方法を明示することである.教員5名にインタビューをし,分析考察をした結果「課題探究において考えるプロセスを深める」「活動を振り返るためにフィードバックをする」「受講生のロールモデルとなる」等,11の能力・経験が導出された.これらは「初年次生の課題と初年次生に培ってほしい能力」への密接な関わりや,「受講生に共感し,共に考える」「教員と受講生の架け橋になる」等,教員に担えない学生ならではの能力を含んでいた.また教員は能力別にレベル分けする段階性の方法ではなく,複数の学生スタッフが足りない部分を補い合える学びあいや模倣学習を重視し,どの学生スタッフも活動できる場を提供し,活動にフィードバックをすること等による方法で学生スタッフを育成していることが示された.

- 著者

- 井上 秀一

- 出版者

- 公益財団法人 牧誠財団

- 雑誌

- メルコ管理会計研究 (ISSN:18827225)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.19-37, 2021 (Released:2022-03-08)

- 参考文献数

- 36

本稿の目的は,医療機関の「会計化(Accountingization)」(Power and Laughlin 1992)におけるミドルマネジメントの役割について,in-depthのケース・スタディを採用し,そのプロセスを明らかにすることである。 会計化は,現場が会計コントロールによる影響を受けた結果,現場の活動が本来の姿から歪められてしまうような状態を意味する。会計化に対し,ミドルマネジメントは「吸収役(Absorption)」(Laughlin et. al. 1994ab;Broadbent and Laughlin 1998)と「双方向の窓(Two-way windows)」(Llewellyn 2001)という2つの役割を果たすことが指摘されている。 「吸収役」は,トップマネジメントから現場に対する会計の影響を吸収し,現場が活動に集中できるよう保護する役割である。「双方向の窓」は,ミドルマネジメントがトップマネジメントの示す会計情報を翻訳し,現場に浸透させる一方で,現場の意見を集約し,それをトップマネジメントにフィードバックする役割である。 本稿では,「医療機関のミドルマネジメントは,トップマネジメントからの会計的な圧力に対し,どのように吸収役や双方向の窓の役割を果たしているのか」というリサーチ・クエスチョンを設定し,ある政令指定都市の中規模私立総合病院を対象としたインタビューおよび参与観察を実施した。調査の結果,以下の3点が明らかとなった。 ⑴ミドルマネジメントは,現場への会計的な圧力によって現場の本来の姿が歪められてしまうことを防ぐために,吸収役としての役割を果たす。この場合,管理会計システムと現場の活動はルース・カップリングあるいはディカップリングの状態で維持される。 ⑵業績悪化をトリガーとして,ミドルマネジメントは吸収役を維持できなくなり,双方向の窓に役割が切り替わる。この場合,管理会計システムと現場の活動の連動が図られる。 ⑶各診療科別の損益データをはじめとした粒度の細かいデータをタイムリーに現場に提供することによって,ミドルマネジメントの役割が吸収役から双方向の窓に切り替わる可能性がある。 本稿は,Power and Laughlin(1992)で議論されている会計化の概念を拡張したうえで,上記⑴,⑵,⑶という経験的なデータに基づくプロセスベースの知見を加えたことに貢献がある。

2 0 0 0 OA 有智子内親王の生涯と作品

- 著者

- 所 京子 Kyoko Tokoro 聖徳学園女子短期大学 Shotoku Gakuen Women's Junior College

- 雑誌

- 聖徳学園女子短期大学紀要 = Bulletin of the Shotoku Gakuen Women's Junior College (ISSN:03875067)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.186-172, 1986-03-10

2 0 0 0 OA エチゼンクラゲ類を活用した緑化資材の開発

- 著者

- 江崎 次夫 河野 修一 枝重 有祐 車 斗松 全 槿雨

- 出版者

- 日本緑化工学会

- 雑誌

- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.195-198, 2008 (Released:2009-04-10)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 8 14 5

エチゼンクラゲやミズクラゲ等のクラゲ類の高い吸水性の成分と栄養分に着目し,これらを脱水,脱塩,乾燥して荒廃地,山火事跡地,各種のり面および海岸砂丘地などの土壌地改良材として活用する手法を開発した。アラカシについては2年間,クロマツおよびチガヤについては1年間,ポットでの施用実験を行った結果,苗長,根元直径および葉数などに無施用との間に0.1 %レベルで有意な差が認められ,その有効性が確認された。

2 0 0 0 OA 急速経口免疫療法を施行した鶏卵アレルギーの成人例

- 著者

- 山崎 真弓 磯崎 淳 田中 晶 安藤 枝里子 中村 陽一 栗原 和幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.9, pp.1181-1184, 2017 (Released:2017-11-11)

- 参考文献数

- 17

症例は26歳,女性.幼少期より,鶏卵の誤食による誘発症状を認めていた.治療の希望があり,急速経口免疫療法の目的で当院に入院した.二重盲検負荷試験で陽性を確認し,オープン法による閾値決めを行った.生卵白乾燥粉末を症状誘発閾値の1/10量(3.0mg)より1.2倍ずつ増量し,5回/日で摂取した.1gに達したところでスクランブルエッグ8gに変更し,その後は1.5倍ずつ増量した.治療18日目に目標の鶏卵1個分(60g)に達した.治療中に蕁麻疹や軽い呼吸困難などの誘発症状を2回認めたが,抗ヒスタミン薬を内服して症状は消失した.鶏卵摂取後の運動誘発試験は陰性,鶏卵入りの加工品を摂取しても誘発症状は認めなかった.現在,1日に鶏卵1個を摂取する維持療法を継続中であり,2年の経過で誘発症状を認めていない.小児期に耐性獲得できない成人に対しての急速経口免疫療法は,選択肢として考慮される治療法である.

- 著者

- 山路 奈保子 因 京子 アプドゥハン 恭子

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.175, pp.115-129, 2020-04-25 (Released:2022-04-26)

- 参考文献数

- 10

日本語未習で来日し,授業への安定的出席が困難な大学院留学生・外国人研究員に対する効率的な日本語教育方法の開発を目標に,学習者が自らの周辺環境を学習リソース化していく技能の獲得を促進することで継続的な日本語学習につなげることをめざす短期日本語入門コースを実施した。研究室において日本語の話し言葉に日常的に接しているという環境を生かし,それらが断片的にでも理解できることを意識させる仕組みを教材および教室活動に取り入れ,周囲で話される日本語への観察力を高め,滞日期間全体に亘る継続的学習への動機とすることを試みた。授業およびコース終了後の評価アンケートでは,研究室における日本語コミュニティに加わりたいという明確な意志を持つ学習者は,学習した表現を使用してみた経験とともに,周囲で話される日本語を観察した結果をさかんに報告しており,こうした学習者にはコースの基本方針が強く支持されたことがわかった。

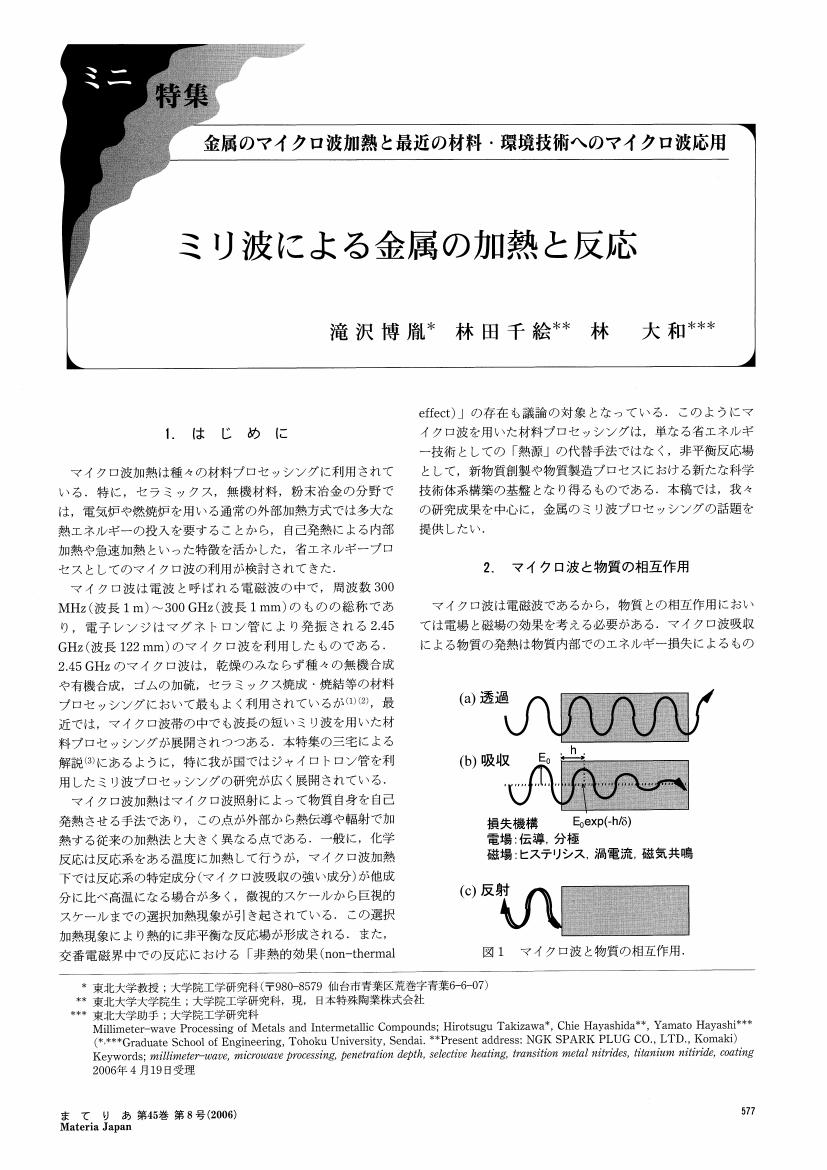

2 0 0 0 OA ミリ波による金属の加熱と反応

- 著者

- 滝沢 博胤 林田 千絵 林 大和

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.8, pp.577-580, 2006-08-20 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 4 4

2 0 0 0 OA 技術論の仕切り直し : 『メタモルフォーゼの哲学』からの一般器官学の再考

- 著者

- 宇佐美 達朗

- 出版者

- 東京都立大学 西山雄二研究室

- 雑誌

- Limitrophe = リミトロフ = Limitrophe (ISSN:24370088)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.29-39, 2023-03-31

2 0 0 0 OA 高齢発症パーキンソン病の診断と治療

- 著者

- 立花 久大

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.341-352, 2021-07-25 (Released:2021-09-06)

- 参考文献数

- 88

人口の高齢化とともに高齢発症パーキンソン病患者が増加している.高齢発症パーキンソン病は若年・中年発症パーキンソン病とは臨床的特徴に異なる点がみられ,診断治療上注意が必要である.パーキンソン病の診断にはパーキンソニズムを有し,二次性パーキンソニズム(特に薬剤性および脳血管性)およびパーキンソニズムを呈する神経変性疾患(特に多系統萎縮症,進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症,など)を鑑別し,抗パーキンソン病薬(特にL-dopa)により運動症状が改善されることが重要である.高齢発症パーキンソン病ではL-dopaに対する反応性が低下しているとされており,判定には注意を要する.高齢発症パーキンソン病は進行が速く,生存期間が短い.姿勢保持障害などの体軸症状や歩行障害が出現しやすく,認知症に進展することも多い.また併存疾患,特にアルツハイマー病病理の合併が多くみられ,生命予後を悪くする付加的要因となりうる.高齢発症パーキンソン病患者は抗パーキンソン病薬で精神症状などの副作用が出現しやすい.したがって,高齢発症パーキンソン病の治療の原則は,最も有効な抗パーキンソン病薬であるL-dopaを中心として使用し運動機能障害を改善すること,および薬物副作用が出やすいことに留意することである.さらに,患者のADL,QOLならびに生命予後を改善するためにはパーキンソン病とともに併存症を含めた病態に対する総合的評価に基づいて管理を行う必要があると考えられる.