- 著者

- 岡村 寿代 佐藤 正二

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.137-147, 2002-09-30 (Released:2019-04-06)

本研究では、攻撃的な幼児を対象として、社会的スキル訓練(SST)を実施し、訓練の般化効果について検討した。さらに、訓練に参加した仲間が訓練対象児の社会的スキルの獲得にどのように貢献しているのかを検討した。3つの標的スキル(エントリースキル、適切なやりとりスキル、断られたときの対処スキル)を訓練するために16セッションからなる個別SSTが行われた。その結果、訓練対象児は、仲間に対する社会的働きかけ、仲間からの社会的働きかけを増加させ、攻撃行動を減少させた。さらに3か月後にもこれらの訓練効果が維持していることが示された。また、訓練対象児は仲間協力児だけではなく、訓練に参加していない仲間へも社会的働きかけを向けていたことが確認された。一方、訓練に参加した仲間の役割については、この仲間協力児も訓練対象児と持続的にやりとりをしていなかったことが明らかになった。

2 0 0 0 OA 慢性便秘症治療薬ルビプロストンは透析患者の高リン血症を改善する

- 著者

- 王 麗楊 用稲 栄 寒川 昌平 谷野 彰子 山田 佐知子 桑原 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.10, pp.617-620, 2018 (Released:2018-10-30)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

【目的】われわれはクロライドチャネル活性化下剤であるルビプロストンの透析患者に対する血清電解質に及ぼす影響を検討した. 【対象と方法】従来の便秘薬では効果のない慢性便秘症の血液透析患者7名に本薬を追加投与し, 血清電解質の変化を8週間検討した. 【結果】全例で排便の改善を認めたが, 1名が嘔気のため2週後に, 2名が下痢のため4週後, 6週後に内服を中止した. 血中リン濃度 (mg/dL) は, 投与2週後には, 5.8±0.9から5.1±0.8 (n=7, p=0.034) へと低下し, 4週後には継続した6名中5名, 8週後には4名全例で投与前より低い値を維持した. 中止例はすべて中止後リン値が上昇した. 投与前後2週間では, 収縮期血圧は変化を認めなかったが, 投与前除水困難の症例を除く6例全例で除水量が減少した. 【結論】ルビプロストンは慢性便秘症の透析患者の高リン血症を改善した.

2 0 0 0 OA 機構設計によるカメラシャッタ作動音の音質改善

- 著者

- 戸井 武司 風早 聡志

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.7, pp.406-413, 2002-07-01 (Released:2017-06-02)

- 参考文献数

- 11

カメラシャッタ音のように,静音化だけではなく,個人的な嗜好を満足させる快音化の音作りが必要となっている。本研究では,まずシャッタ音のような非定常音に対する音質評価を行い,作動音で寄与が大きい部分を把握する。次に,寄与が大きいミラーバウンド音をフィルタリングし,心地良いシャッタ音を決定する。一方,簡単な薄板実験モデルを用いて,動作機構は現状のままで衝撃位置のみ変更することで,バウンド音が改善することを確認する。更に,構造有限要素モデルを用いて,各衝撃位置で発生する衝撃力を求め,薄板の振動速度を算出し,バウンド音を予測する。これより,心地よいバウンド音を発生させるための衝撃位置が推定できた。

2 0 0 0 OA Uncertainty of internal climate variability in probabilistic flood simulations using d4PDF

- 著者

- Yuki Kita Dai Yamazaki

- 出版者

- Japan Society of Hydrology and Water Resources (JSHWR) / Japanese Association of Groundwater Hydrology (JAGH) / Japanese Association of Hydrological Sciences (JAHS) / Japanese Society of Physical Hydrology (JSPH)

- 雑誌

- Hydrological Research Letters (ISSN:18823416)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.15-20, 2023 (Released:2023-04-01)

- 参考文献数

- 19

Many studies have proved that hydrological extreme values estimated from decadal observation data and river inundation simulations are associated with various uncertainties; however, few studies have evaluated the uncertainties associated with internal climate variability. We used large-ensemble river inundation simulations to quantitatively evaluate uncertainties in river depth at the Takahama monitoring station and flood extent in the Yodo River basin. Using a single 60-year ensemble, the river depth for a 1,000-year return period (RP) flood scale have uncertainty between –11.7% and +9.2% in a 3,000-year flood simulation. Thus, the RP of the simulated river depth ranges from 207–3,441 years. To maintain the RP uncertainty within ±300 years would require a simulation of ≥1,200 years. The flood extent uncertainty with an RP of 1,000 years was found to be –8.4% and +7.6% based on a 3,000-year simulation for the lower Yodo River basin. According to this result, the RP of the simulated flood extent ranges from 340–3,060 years. These results suggest that the decadal data used in conventional flood risk analyses potentially contain large uncertainty related to internal climate variability in the RP for water depth and flood extent by approximately 0.3–3-fold.

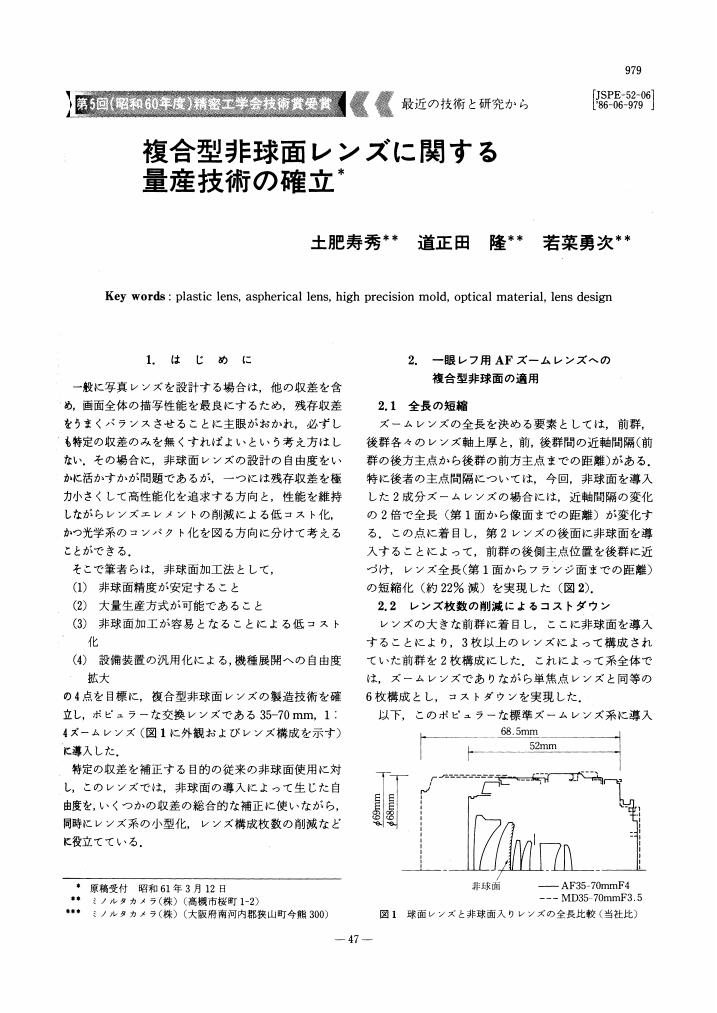

2 0 0 0 OA 複合型非球面レンズに関する量産技術の確立

- 著者

- 土肥 寿秀 道正田 隆 若菜 勇次

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.979-982, 1986-06-05 (Released:2009-06-30)

2 0 0 0 OA 耐障害性と利用者追跡性の向上を目的としたキャンパスネットワークの刷新

- 著者

- 中村純哉 小西和孝 土屋雅稔

- 出版者

- 国立大学法人 情報系センター協議会

- 雑誌

- 学術情報処理研究 (ISSN:13432915)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.17-28, 2019-09-17 (Released:2019-09-17)

- 参考文献数

- 17

豊橋技術科学大学は,キャンパスネットワークの更新を2018年夏に実施した.新キャンパスネットワークTUTNET2018は,有線ネットワーク,無線ネットワーク,全学ファイアウォールおよび管理システムからなり,本学における教育・研究活動の基盤となるシステムである.本論文では,最初に,前キャンパスネットワークTUTNET2010の運用中に判明した問題点について議論する.次に,その問題点を踏まえて設計されたTUTNET2018の設計方針とシステム構成について述べる. TUTNET2018では特に,耐障害性の向上とセキュリティインシデント発生時の利用者端末および通信内容の特定に重点が置かれている.最後に,TUTNET2018の構築からこれまで約1年間の運用状況を報告する.

- 著者

- 後上 鐵夫 小林 倫代

- 出版者

- 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

- 雑誌

- 世界の特殊教育

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.47-50, 2007-03

2 0 0 0 OA 塩麹に含まれる麹由来酵素および食塩の食肉調理への効果

2 0 0 0 環境と食料生産

- 著者

- 佐原真 都出比呂志編

- 出版者

- 小学館

- 巻号頁・発行日

- 2000

2 0 0 0 OA 私は自分自身を何であると信じるべきか

- 著者

- 寺本 剛

- 出版者

- 中央大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文研紀要 (ISSN:02873877)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, pp.237-259, 2014-09-16

デレク・パーフィットは『理由と人格』においてある思考実験を提示している。そこでは,地球にいる人物の全ての情報をコピーし,その情報に基づいて火星に新たなレプリカを作成した場合,それは地球にいた人物の火星への移動と見なされるべきか,それとも地球にいた人物は死に,火星でその人物そっくりの別人が生きはじめると考えるべきなのか,ということが問題とされている。通常私たちは以上の事態を「私の死」と見なしがちであるが,これに対してパーフィットは火星にレプリカが生まれることは,私が普通に生き続けるのと同じくらいよいことだと主張する。この主張の正否を明らかにするために,小論ではパーフィットの議論を必要な範囲で跡づけ,それに対して批判的に検討を加える。その過程で「私は自分自身が何であると信じた方がよいのか」という問いについて一定の見通しをつけるよう試みる。

- 著者

- 長谷川 一徳 Natchpong Hatti 赤木 泰文

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.4, pp.438-445, 2009-04-01 (Released:2009-04-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2 3

This paper describes a 6.6-kV adjustable-speed motor drive for use in fans, blowers, and pumps without a transformer. The power-conversion system consists of a diode rectifier, a five-level diode-clamped PWM inverter, and a voltage-balancing circuit. A 200-V 5.5-kW downscale model is developed, constructed, and tested. The five-level PWM inverter and the voltage-balancing circuit are studied in detail. Experimental results obtained from testing the 200-V downscale model confirm the viability and effectiveness of the 6.6-kV adjustable-speed motor drive, indicating that the dc mean voltages of the four split dc capacitors are well balanced under all the given operating conditions.

2 0 0 0 OA 駅舎建築の設計における主題と表現手法に関する分析 : 地域性に着目して

本論文は、研究の背景と目的を述べた序、駅についての基本的な分類を行った第1章、国内外における鉄道・駅の通史をまとめた第2章、本論文で扱う近年の国内駅舎についてその傾向と問題点を明らかにした第3章、駅舎事例について分析・考察を行う第4章、以上の総括を行う結から構成される。第1章では駅の定義や分類の作成など、今後の分析に必要な概念の整理を行った。一般的な駅空間の定義を確認した上で、本論文で取り扱う「駅舎」を駅ビルなどの商業的用途が主となる建物を除き、駅務機能が集中している建物のみとして定義した。また駅舎について規模・立地・構造の3視点から分類を行うことで第4章において分析を行う駅舎事例の位置付けを明確にした。また既往研究を掲載し、本論文独自の視点を示した。第2章では駅舎と鉄道の通史について整理し、駅舎の役割やそのデザインの変遷を国内外に分けてまとめることで、国内外での駅舎設計に対する位置付けの差異を明確にした。国外では19世紀にイギリスで初めて鉄道が開通して以降、鉄道と駅舎は近代化の象徴とされ、オーダーや大きなトレインシェッドを有するモニュメンタルな駅舎が多く設計された。モダニズム建築の台頭や鉄道技術の埋没から次第にその特徴はなくなったが、現在でも国内外の建築家を起用した新築大規模駅舎の建設や既存駅舎の保存改修が活発に行われている。また都市形成に少し遅れて鉄道が発展したため、ターミナル駅が大都市の周縁に位置し、都市内はトラム・地下鉄によって移動する仕組みが形成された。一方海外諸国と比べ大幅に遅れて鉄道技術が輸入された日本では、鉄道をあくまで近代化の手段として捉え、必要最低限の設備での早期普及を目指した。日本での鉄道の発展は都市化と同時期であったため、鉄道を中心として都市が形成された。第3章では近年の日本での鉄道事業・駅舎の傾向である「駅ビル」「駅舎コンペ」「クルーズトレイン事業」「駅とまちづくり」「駅舎リニューアル」の5つのトピックから駅舎への要求とそのデザインについての考察を行った。第2章で明らかになった日本の駅舎に対する考え方は結果として均一で個性のない駅舎が量産される原因となった。しかし近年、ただの移動手段であった鉄道は乗る体験としての新たな価値を、駅舎は街の中での顔としての役割を持ち始めた。こうした傾向に伴い駅舎にはその土地ならではの個性である「地域性」が求められるようになった。第4章では第3章をもとに駅舎の地域性に着目し、34事例について作品分析を行った。事例の設計「主題」について、地域のシンボル・ランドマークになることを目指した【地域ランドマーク型】、地区再生を 担うなど地域に対し何かしらの働きかけをするものを【機能提供型】、駅舎でその地域を表現しようとする【地域表現型】、地域は関係なしに建築のあり方に主題をおく【建築的主題型】の4つに大別した。更に設計時参考にした地域の要素である「参照要素」として、海や山といった地域の【自然環境】、歴史や産業などの【文化】、街並みや市民のニーズといった【都市】、【なし】の4つを抽出した。また主題を実現する際に「参照要素」をもとにして実際に行われた建築的操作を「表現手法」とし、作用する建築部位と共に抽出を行った。第1章で行った構造的な分類ごとに駅舎の「主題」と「参照要素」との関係性を整理し、具体的な作品の分析を踏まえてその特徴を明らかにした。また、「参照要素」と「表現手法」に着目し、地域性表出の具体的操作の傾向を明らかにした。結では、本論文の総括と展望を示す。駅舎に対するニーズの変化から駅のあり方はより地域に沿ったものへと変化しつつある。本論文では駅舎に地域性を持たせる手段の一つとして建築的主題の捉え方とそれに基づく設計手法を示した。

2 0 0 0 OA 戦前期における歴史教育史研究の方法と課題

- 著者

- 福田 喜彦

- 出版者

- 日本社会科教育学会

- 雑誌

- 社会科教育研究 (ISSN:09158154)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.102, pp.13-24, 2007 (Released:2016-12-01)

2 0 0 0 OA 血液透析患者における血清セレン濃度とセレン摂取量

- 著者

- 武政 睦子 市川 和子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.6, pp.325-330, 2012 (Released:2013-01-08)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2 1

【目的】血液透析(以下HD)患者の低栄養が問題となって久しい。その中でも,HD患者では血清セレン濃度が低く,血清セレン濃度が低いことが心血管系合併症の要因であること,死亡率,とくに感染症死亡のリスク要因になることが報告されている。今回,HD患者の血清セレン濃度およびセレン摂取量の現状把握を行った。【方法】HD患者10名(男性4名,女性6名)を対象とした。年齢は,62.7±5.9歳,透析歴は,190±157ヵ月であった。4日間の食事調査,血液生化学検査および体格を調査した。【結果】血清セレン濃度は12.7±2.4(9.0~17.3)μg/dlであり,セレン摂取量は51.1±14.3(31.6~70.8)μg/dayであった。血清セレン濃度と血清尿素窒素濃度,たんぱく質摂取量,セレン摂取量はいずれも有意な正の相関(r=0.804,0.697,0.660)が認められた。セレン摂取量とエネルギー摂取量,たんぱく質摂取量,リン摂取量,カリウム摂取量は有意な正の相関(r=0.766,0.740,0.672,0.674)が認められた。血清セレン濃度(μg/dl:Y)と標準体重当たりたんぱく質摂取量(g/標準体重kg/day:X1),セレン摂取量(μg/day:X2),カリウム摂取量(mg/day:X3)との間に重回帰式 Y=10.633X1+0.142X2-0.004X3+3.590(r=0.962,p=0.001)が得られた。【結論】HD患者において,たんぱく質摂取量の低下がセレン摂取量の低下を引き起こし,血清セレン濃度の低下につながることが危惧される。

2 0 0 0 OA 2言語の極性分析を用いた中国市場インデックスの予測

- 著者

- Cong Liu 坂地 泰紀 和泉 潔 早川 正亮 塚本 和哉 加藤 大輔

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.FIN-029, pp.28-31, 2022-10-08 (Released:2022-10-01)

近年、中国経済の躍進に伴い、中国の各国経済に与える影響が高まっている。そのため、米国経済を中心に把握するだけではなく、中国経済の動向を把握することがより重要になっている。しかしながら、中国経済に言及した英語記事は中国語媒体よりも少なく、また、中国語で記載された中国経済に関する膨大な記事から選別してトピックを抽出することは現状難しい。そこで本研究では、中国語記事と英語記事の両方からセンチメントを獲得し、これらを合わせて利用することで、中国市場インデックスを予測する新たなモデルを提案する。

2 0 0 0 OA 遺伝子学的手法を用いた腰痛へのアプローチ

- 著者

- 川口 善治 関 庄二 阿部 由美子 木村 友厚

- 出版者

- 日本腰痛学会

- 雑誌

- 日本腰痛学会雑誌 (ISSN:13459074)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.70-75, 2008 (Released:2008-12-22)

- 参考文献数

- 16

腰痛の原因は多因子であるが,一つのターゲットとして腰椎椎間板疾患(腰椎椎間板変性や椎間板ヘルニア)が考えられている.腰椎椎間板疾患の発症にはこれまで,環境要因によるものが主体であると考えられていたが,近年遺伝的素因の重要性が指摘されるようになってきた.すなわち疫学的手法を用いた研究では,腰椎椎間板疾患には家族集積性があることが示されている.また,一卵性双生児の椎間板の形態は非常に類似していることが知られている.このように腰椎椎間板疾患には遺伝的素因があるという多くのデータを受け,本疾患がいくつかの遺伝子多型および,ある遺伝子変異と関連することが相次いで報告されてきた.これまでに報告のある椎間板疾患関連の遺伝子は,大きく分けると三つの概念に分類される.·椎間板構成成分に関連する遺伝子:·型コラーゲン遺伝子(COL9A2,COL9A3)とアグリカン遺伝子(AGC1),·細胞外基質の合成および,分解酵素に関連する遺伝子:MMP-3遺伝子,·他の結合組織(主に骨,軟骨)に関連する遺伝子:ビタミンDレセプター遺伝子(VDR遺伝子)である.しかし,腰椎椎間板疾患の疾患感受性遺伝子を同定しようとするこれまでの研究においては,3つの大きな問題点があった.これらは,·腰椎椎間板疾患の定義が曖昧であること,·caseとcontrolの絶対数が不足していること,そして最大の問題は·機能解析がなされていない,すなわちなぜ問題となる遺伝子異常が腰椎椎間板疾患を引き起こすのかというメカニズムが全くわかっていないことであった.われわれ,理化学研究所,慶應義塾大学,京都府立医科大学,富山大学の研究グループはこの点をクリアし,cartilage intermediate layer protein(CILP)遺伝子が腰椎椎間板疾患の代表である腰椎椎間板ヘルニアの原因遺伝子であることを見つけ,2005年に報告した.その後もこの分野の研究の発展はめざましく,年々新しい報告がなされ知見が蓄積されつつある.さらに最近では炎症のmediatorであるIL-1やIL-6の遺伝子多型が,腰痛や下肢痛と関連している可能性が報告されている.本発表では,腰椎椎間板疾患の疾患感受性遺伝子について,これまで明らかになっている知見を解説し,腰痛の原因に迫る研究の展望と問題点について述べる.

2 0 0 0 IR 古今亭志ん朝の文体 : 八代目桂文楽「明烏」との比較を通して

- 著者

- 安部 達雄

- 出版者

- 国語学研究と資料の会

- 雑誌

- 国語学研究と資料 (ISSN:03855546)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.47-66, 2007-09-28

2 0 0 0 IR 漫才における「ボケ」の質的特徴と形態的特徴

- 著者

- 安部 達雄

- 出版者

- 早稲田大学日本語学会

- 雑誌

- 早稲田日本語研究 (ISSN:13484796)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.61-72, 2005-03

2 0 0 0 OA 調理法による苺ジャムの色の差異と退色過程

- 著者

- 那須 佳子 中沢 文子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.396-400, 1981-06-20 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 6

苺ジャムの色について検討し, 次の結果を得た.1) 官能検査より, 電子レンジ加熱ジャムは電熱器加熱ジャムに比べ外観がよく色鮮やかで柔らかである.2) 電子レンジ加熱ジャムは電熱器加熱ジャムより可視部の吸光度が高く, レモン汁添加は吸光度を高める効果をはたす.3) 電子レンジ加熱の場合は, 加熱時間を増すにつれて可視部の吸光度が増大し, 見かけ上色鮮やかになるのに対し, 電熱器加熱の場合は, 加熱時間を増すといったん色鮮やかになり, 加熱時間が30分を越すと可視部の吸光度は減少し退色が肉眼でも明らかになる.4) 電子レンジ加熱ジャムにおいても実際はアントシアン色素が加熱によって崩壊しており, 見かけの色鮮やかさの原因は水分蒸発によりアントシアン濃度が高くなるからである.5) 室温で保存する場合, レモン汁添加は退色を遅延させるが, その効果は保存後5ヵ月で消失する.6) 室温保存では約3ヵ月でアントシアン色素の可視吸収はほとんど消失するが, 一方, 冷蔵庫保存ではほとんど退色せず, 冷蔵庫保存1年のものと室温保存1ヵ月のものとではほぼ同じような退色状態である.

- 著者

- Kahlow Andrea Luise

- 出版者

- 法政大学大学院 国際日本学インスティテュート専攻委員会

- 雑誌

- 国際日本学論叢 = 国際日本学論叢 (ISSN:13491954)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.1-35, 2018-04-17

The “Dance of the Herons” (sagimai 鷺舞) is a dance with instrumentaland vocal accompaniment, performed by two dancers in full-body heroncostumes at a summer festival on July 20 and 27 in Tsuwano, an old castletown in western Honshu that attracts many tourists with its beautifullypreserved Edo townscape. The dancers, who represent a male and femaleheron, are joined by other performance elements deriving from themedieval Gion festival, such as the drum dance kakko mai 羯鼓舞. TheGion festival, the annual festival of Kyotoʼs Yasaka Shrine, is one ofJapanʼs biggest summer festivals, famous for its elaborate floats andfestival music. In this article, the present form of the sagimai is situated inits relationship to its history. Analysis is based on the results of previousresearch as well as the authorʼs fieldwork, including interviews with theperformers.