2 0 0 0 IR 三島由紀夫「天人五衰」論 : 二人の観察者

- 著者

- 中尾 莉奈

- 出版者

- 広島女学院大学

- 雑誌

- 広島女学院大学大学院言語文化論叢 (ISSN:13440152)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.112-91, 2016-03

2 0 0 0 OA ホエータンパク質濃縮物とその機能性に関する最近の研究動向

2 0 0 0 〈中折れ〉してしまう記述者 : 安部公房『他人の顔』試論

- 著者

- 河田 綾

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- 立教大学日本文学 (ISSN:0546031X)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, pp.132-146, 2012-07-25

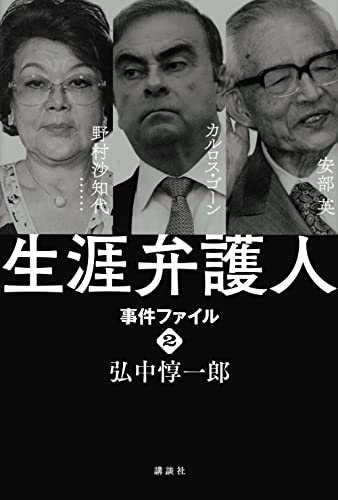

2 0 0 0 安部英 : カルロス・ゴーン: 野村沙知代…

2 0 0 0 OA 宇宙航空機器のすずウィスカ発生成長メカニズムの解明と抑制

2 0 0 0 エンパワーメント論 : ナラティブ・モデルの批判的吟味

- 著者

- 加茂 陽 大下 由美

- 出版者

- 一般社団法人日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.12-22, 2001-08-31

この論文の目標は,ホワイトとその同僚たちの,フーコーの「権力/知識」理論に依拠した,ナラテイブ・モデルと呼ばれているエンパワーメント理論を批判的に分析し,その過程のなかから導き出される新しい社会構成主義的エンパワーメント論の概略を描き出すことである。フーコーの「権力/知識」が彼らの理論体系のなかに導入される際の問題点がまず指摘される。それらのなかで,特に,言説あるいはそのストーリー還元論的な現実の説明手法について吟味を深め,この還元主義的手法への対抗的な現実分析の枠組みとして,重層構造的意味のレベル群の相互調整過程を強調するCMM理論を提示し,その有効性を明らかにする。さらに,理論の最も基礎的なレベルに「力としての差異」概念を設定し,差異の拡大が意味のレベル群に波及するメカニズムを説明する理論体系をエンパワーメント論として論じ,具体事例を用いて,その有効性を明らかにする。

- 著者

- 李 珠姫

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, pp.178-193, 2018

<p>村山知義の転向小説の第一作として知られている「白夜」は、転向したプロレタリア作家の英治と妻のり子の関係を描いた短編である。このテクストには、女性登場人物ののり子が、非転向を貫いている彼らの同志木村との恋愛を告白する一人称語りの物語が挿入されている。英治は、その話の聴き手となることによって、理想的同志との妻をめぐる想像的なライバル関係に入ることになる。このように「白夜」は、主人公が弾圧によって断ち切られてしまった同志との絆を、妻という他者の言葉を借りて仮構する物語となっている。この点において作者の村山は、このテクストを通して、転向した自分自身を承認していると言える。しかしながら、一方においてこの男性社会主義者同士の絆は、入れ子物語の担い手であるのり子の言葉そのものによって、運動の中でその絆を補助し媒介する存在として周縁化されてきた女性自身の主観を通して異化されている。本稿では、「白夜」の物語構造を、事物の左右が反転された像を映し出す〈鏡〉の特性に喩えて分析し、のり子の言葉がどのようにその異化を可能にしているかを論証する。</p>

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1925年06月01日, 1925-06-01

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1922年04月06日, 1922-04-06

前年度製作の可搬型高精度ガス分析システムに改良を加えつつ,フィールド観測への応用を図り,沿岸及び外洋海水中に溶存する水素の分析データを蓄積した。水素の供給源や消費速度について他の気体とも比較しつつ考察を進めた。平成20年5月19日〜5月26日,および同年10月20〜22日にかけて,東京大学海洋研究所附属国際沿岸海洋センター(岩手県大槌町)に本システムを持参し,大槌湾内および大槌川河口域での観測を実施した。河口域において大気平衡時濃度の95倍という極めて高濃度の溶存H_2を観測した。大槌湾における溶存H_2,COおよびCH_4濃度は,塩分との関係からみて,濃度の高い河口域の水,濃度の低い大槌川の水,および外洋性の海水の混合によって決まると推定した。また,大槌湾表層水の溶存H_2はすべて過飽和(136〜9478%)であり,このことから大槌湾表層水から大気への明確なH_2の放出を明らかにした。溶存H_2とCOは類似した挙動を示すことから,同一の供給源すなわち有機物の無機的な光分解に由来する可能性のあることを示したなお,大槌川河口域では高濃度の溶存CH_4が検出されたことから,還元的な微小環境の存在が示唆され,そこでH_2も生成する可能性がある。さらに,外洋域でもデータを取得するため,6月24日から7月4日にかけて,学術研究船「淡青丸」KT-08-14航海に参加し,相模湾・伊豆黒潮周辺海域における溶存H_2およびCO濃度の観測を行った。黒潮海域ではクロロフィル濃度極大と溶存H_2濃度極大の深度が合致することを見いだした。H_2濃度極大(過飽和)をもたらすプロセスとして,(1)有機物の非生物的な光分解,(2)微小還元環境での嫌気性バクテリアによる有機物の発酵による生成,および(3)海洋シアノバクテリア等の窒素固定に伴う生成,の可能性を指摘した。9月17日〜9月19日に開催の日本地球化学会年会および日本海洋学会秋季大会において中間発表を行ってレヴューを受け,平成21年3月までに最終結果を取り纏めた。

2 0 0 0 OA ル・ボン,タルド,ジンメルにみる流行理論の系譜 : 集合行動論の観点から

2 0 0 0 OA ドビュッシーの演奏美学 ―ドビュッシーが校訂したショパン全集の指使いから―

- 著者

- 金 振雄 JIN Zhenxiong

- 出版者

- 東京外国語大学海外事情研究所

- 雑誌

- Quadrante : Areas, cultures and positions = 四分儀 : 地域・文化・位置のための総合雑誌 : クァドランテ (ISSN:13445987)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.169-174, 2018-03

2 0 0 0 堀辰雄「風立ちぬ」試論--〈死の味のする生〉の夕暮れ

- 著者

- 建田 和幸

- 出版者

- 大東文化大学大学院日本文学専攻院生会

- 雑誌

- 日本文学論集 (ISSN:03858731)

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.53-66, 2000-03

2 0 0 0 OA 森鴎外「山椒大夫」の可能性 : 子どもたちの逃走/闘争

- 著者

- 大谷 哲

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.34-45, 2011-02-10

「山椒大夫」では、典拠としての説経節の残酷性や復讐譚的要素は捨象され、現代的社会政策が加味された。これには「歴史小説」としての挫折との評価、鴎外の認識の結論として、そこに歴史的批判が加えられた。その後、語り手の領域の対象化の地平が拓かれた経緯はあるものの、説経節との対立構図により硬直化した「山椒大夫」の小説としての可能性については未だ一考の余地がある。例えば「山椒大夫」を論じる際にしばしば引かれるのが柳田國男「山荘太夫考」であるが、本稿は「近代」「文学」「物語/歴史」に纏わるものとして鴎外と柳田の言説、その論理性や戦略性を再確認する観点からも発している。「伝説と歴史の関係に対する認識」の両者の位相の落差とその内実を看過すれば、「山椒大夫」の小説としての可能性も見え難くなるだろう。両言説がいかに重なり、いかに背きあうのかについての整理分析、<読み>に主要な影響を及ぼすパラテクスト的関与性として鴎外「歴史其儘と歴史離れ」の再考も要件となるが、最重要事は小説の<語り>の分析と新たな<読み>の提示にある。これは、小説のディテール、表層を支える深層構造に踏み込み、プロットをプロットたらしめている内的必然性に迫るものである。

2 0 0 0 OA びわ湖石けん運動の再評価 : エコロジカル・フェミニズムの実践として

- 著者

- 横山 道史

- 出版者

- 横浜国立大学技術マネジメント研究学会

- 雑誌

- 技術マネジメント研究 = Yokohama journal of technology management studies (ISSN:13473042)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.23-35, 2004-12-15

本稿は、滋賀県で起こったびわ湖石けん運動を事例とし、その中で女性たちがその環境問題と環境運動の展開過程にどのように関わったのか、またその過程や他の様々な問題に取り組むなかで、女性たちがどのように社会的にエンパワーメントされていったのかについて、アンケート調査とヒアリング調査より把握し、石けん運動をエコロジカル・フェミニズムの実践として再評価するものである。

2 0 0 0 IR イタリアの歴史教育における授業論--ラボラトーリオ概念の検討をとおして

- 著者

- 徳永 俊太

- 出版者

- 京都大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.391-403, 2009

This review focused on a theory of history teaching in Italy by reflecting on the concept of laboratorio. In Italy, laboratorio broadly means a mode of lesson in which students perform their own research as historians do. This word originally means laboratory of history and was proposed by Lucien Febvre. In 1978, Raffaella Lamberti proposed a concept of laboratorio for the first time with a social perspective. She insisted on research by teacher and children and defined laboratorio as a mode of lesson and as a room for history education. After her proposal, many researchers and teachers proposed researches and practices with this word. However the concept of laboratorio caused a misunderstanding for history education. Some people thought that they only need methods to present lesson and a room well-equipped for good history teaching. In 2006, Italian researchers published a book in which they summarized researches of laboratorio. In this book, Ivo Mattozzi and Aurora Delmonaco insisted that teachers and researchers did not think about only method and room, but should change their view of history education.

2 0 0 0 OA 探偵小説についての試論 : 物語とデータベース

- 著者

- 中尾 健二 高柳 太一

- 出版者

- 静岡大学情報学部

- 雑誌

- 静岡大学情報学研究 (ISSN:13420909)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.1-17, 2003-03-28