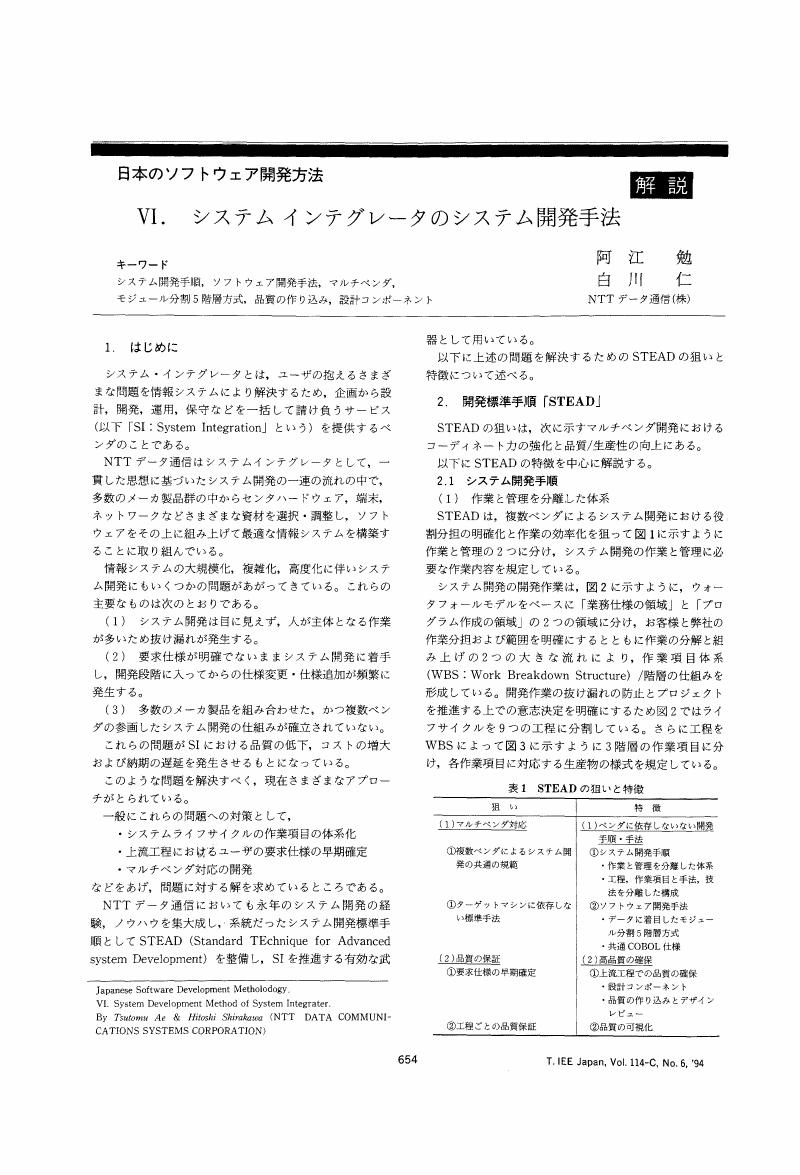

2 0 0 0 OA VI.システムインテグレータのシステム開発手法

- 著者

- 阿江 勉 白川 仁

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.6, pp.654-662, 1994-06-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 12

2 0 0 0 ヒト始原生殖細胞様細胞の卵母細胞誘導法の確立

2 0 0 0 OA 組織ファサードをめぐる組織内政治と誤解:国鉄財政再建計画を事例として

- 著者

- 坪山 雄樹

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3, pp.87-106, 2011-03-20 (Released:2022-08-20)

- 参考文献数

- 26

外部資源獲得のために組織が意識的に実態と脱連結させて作り出すタテマエの政策のことを,組織ファサードと呼ぶ.本稿は,国鉄の財政再建計画を組織ファサードの事例として取り上げ,その中でも特に貨物の需要想定に注目し,組織において組織ファサードがどのように作られるのか,組織ファサードをめぐってどのようなプロセスが組織内に生じるのかを考察する.

2 0 0 0 『こころ』--闘争する「書物」たち

- 著者

- 篠崎 美生子

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- no.60, pp.70-82, 1999-05

2 0 0 0 OA インターネット通販の拡大と宅配クライシス ─再配達の有料化の実現可能性に関する調査研究─

- 著者

- 塚原 康博

- 出版者

- 公益財団法人 情報通信学会

- 雑誌

- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.1-13, 2020 (Released:2021-02-02)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

本研究では、インターネット通販の拡大を背景とする宅配クライシスの問題を取り上げ、それをもたらした要因、それを解決もしくは緩和するための方策を考察した。本研究では、さまざまな方策のうち、再配達の有料化に注目し、その実現可能性について、全国調査の結果を基に検討した。この調査の結果から、再配達を有料化すると、多くの回答者に行動変容が生じ、1 回目での受け取りが増えるので、再配達の削減が期待できる。また、有料化の導入に際しては、多くの回答者が再配達の配送料に対して支払う意思を示している。有料化における配送料の金額設定に関しては、回答者による支払い可能な金額の最頻値、中央値、平均値が参考になるが、配達される品物の金額が10000 円以内のケースにおいて数百円程度であると考えられる。有料化で得た収入は、宅配ボックスの設置数の増加や配送員の増員などに活用できる。全国調査の結果から再配達の有料化は実現可能であり、宅配クライシスを緩和する効果は得られると期待できる。

2 0 0 0 OA 聖俗論の問題点

- 著者

- 堀越 知巳

- 出版者

- 早稲田商学同攻会

- 雑誌

- 早稲田商学=The Waseda commercial review (ISSN:03873404)

- 巻号頁・発行日

- vol.313号, pp.23-44, 1986-02

2 0 0 0 IR 瞬く、ユートピア、瞬く--谷崎潤一郎『秘密』における瞳の試練をめぐって

- 著者

- 永野 宏志

- 出版者

- 早稲田大学国文学会

- 雑誌

- 国文学研究 (ISSN:03898636)

- 巻号頁・発行日

- no.128, pp.101-112, 1999-06

2 0 0 0 OA 全国主要都市における交通手段および移動距離の推計と都市間比較

- 著者

- 平野勇二郎 勇二郎 一ノ瀬 俊明

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2017年度日本地理学会秋季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.100205, 2017 (Released:2017-10-26)

今後の人口減少と高齢化に備えて、居住域の交通計画について検討が必要である。スプロール化が進行した現在の空間構造のまま人口減少した場合、広域的に人口密度が低下し、とくに地方部では過疎化が深刻化する。この結果、生活の利便性の低下や、環境負荷の増大が懸念される。とくに交通に関する問題は重大である。利便性を維持するためには公共交通の充実が不可欠であるが、過疎化した空間構造の中ではインフラの維持管理コストが見合わない。このため、人口密度が一定以下になれば自動車が不可欠となるが、運転困難な高齢者の生活がますます困難となる上、一人当たりCO2排出量の増加などの環境負荷にも結び付く。このため、今後の人口減少に備えて居住域をコンパクト化する提案も多い。こうした背景から、今後の居住域の空間計画を検討する上で、都市条件と交通手段の関係について把握することが不可欠である。そこで本研究では、家計調査などの統計データから交通手段ごとに移動距離を算出し、都市間での比較を行った。この結果から、全体として自動車の移動が多く、大半の都市において半分以上は自動車が占めていることが示された。大都市では鉄道の割合が相対的に高いが、地方部では大半の移動を自動車が占めている。また鉄道、バス、タクシーの合計を公共交通とし、自動車との関係を調べたところ、若干の負の相関が生じた(R=-0.650、1%有意)。この結果から、自動車と公共交通の間に代替性が定量化された。また、自動車と公共交通を合わせた移動距離は公共交通の利用が多い地域の方が若干短く、都市域において高密度化した都市構造に伴い、移動が効率化されている可能性が高い。今後、各都市の人口密度や土地利用などの詳細な都市構造を踏まえて、さらに解析を進める予定である。

2 0 0 0 OA 地域活動への参加は住民の主観的幸福度を向上させるか?

- 著者

- 要藤 正任

- 出版者

- Japan Association of Social Relations

- 雑誌

- 社会関係研究 (ISSN:27581128)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.1-15, 2022 (Released:2022-11-21)

近年、地域活動に対する関心が高まってきている。地域活動への参加と個人の主観的幸福度との間には深いつながりがあることがこれまでにも指摘されてきたが、地域活動への参加は本当に主観的幸福度の向上につながるのだろうか?本稿では、全国的なインターネット調査から、地域活動への参加と主観的幸福度との関係を検証した。分析にあたっては、逆の因果関係などによって生じる内生性の問題に対処するため、回答者の子供の頃の両親・祖父母の地域活動への参加を操作変数として用いた推定を行った。結果、地域活動への参加することが個人の主観的幸福度を高めていること、また、地域の生活環境の改善や幸福感の伝播といった経路を通じて活動に参加していない人の幸福感を高める可能性があることが分かった。以上の結果は地域活動への政策的取組みの意義をサポートするものであり、地域活動の価値を幸福度という側面からも評価できる可能性があることを示している。

2 0 0 0 OA 死後生殖に関して国内外の判例・事例における倫理問題の考察

- 著者

- 串 信考

- 出版者

- 日本医学哲学・倫理学会

- 雑誌

- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.85-91, 2006-10-24 (Released:2018-02-01)

This research is intended to consider ethical problems posed by the legal precedents established in cases concerning posthumous reproduction in Japan, Britain, and America. In Matsuyama, Japan, a woman gave birth through artificial insemination using the frozen sperm of her deceased husband. The undisputed facts in this case are as follows: The biological father, who was undergoing treatment for leukemia, clinically donated a sample of semen in 1998 to be preserved for artificial insemination, since said treatment had the potential of rendering him sterile. After his death in 1999, his wife gave birth to a child in 2001. The child was conceived through in vitro fertilization embryo transfer using the husband's preserved semen. The Matsuyama District Court ruled in November 2003 against recognizing the legal relationship between the deceased father and the child born from posthumous reproduction. The wife appealed this ruling. In July 2004, the Takamatsu High Court subsequently ruled in favor of recognizing the legal relationship between the deceased father and his child. I examined six cases similar to the case in Matsuyama involving posthumous reproduction. There were four such cases in Japan, one in the United States, and one in Britain. In the case in Matsuyama, Japan, relatives of the deceased husband testified in court that the wife in question intended to bear child through posthumous reproduction. In one case in Japan, a wife seeking posthumous reproduction told her doctor that she wanted to artificially inseminate her husband's mother as well. This is did not involve the cases in Britain and the United States. In Japan, the family's consent is required for the organ transplants. I believe that there is a family characteristic peculiar to the Japanese with regard to posthumous reproduction.

2 0 0 0 OA 親鸞における本願他力思想について

- 著者

- 山崎 龍明

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.702-707, 2000-03-20 (Released:2010-03-09)

2 0 0 0 OA Making “Creative” Movement: Transformation of Urban Culture and Politics in Bandung, Indonesia

- 著者

- KIM Yujin

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- Geographical review of Japan series B (ISSN:18834396)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.1, pp.17-25, 2017-07-31 (Released:2017-08-19)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 11 15

This paper shows how Bandung city has emerged as a “Creative (kreatif) City” by examining the cultural practices by urban young people and the rise of Bandung mayor Ridwan Kamil. Westernized urban young people in Bandung have been historically developed into or conceptualized as “creative” (kreatif). The term kreatif doesn’t have any specific definition but means anything new and different. Ridwan Kamil as an architect has shrewdly and successfully used the ambiguous concept of kreatif to become the Bandung mayor. Bandung has been the heart of popular culture in Indonesia since the 1970s. Many young people who enjoyed Western popular culture established the music magazine in the 70s and independent fashion outlets in the 90s. Creative industries have encompassed music and fashion industries since the mid-2000s. In 2008, Ridwan Kamil formed Bandung Creative City Forum in order to support such creative industries. As a result, youth cultural practices have been “creativised.” Ridwan Kamil made an effort to realize Bandung as “Creative City” through several creative festivals. From the perspective of this historical socio-cultural context of the city, I argue that Bandung has two different characteristics, compared with other countries and cities, which adapted the creative industry policy: First, the city supported local products such as music and clothing by the bottom-up social movement, not by top-down government policy. Second, Bandung’s creative movement boosted “brand localism,” not the “brand nationalism.”

2 0 0 0 OA システム制御理論における合理的不注意と有向情報量

- 著者

- 田中 崇資

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.363-368, 2021-05-10 (Released:2021-05-21)

- 参考文献数

- 16

2 0 0 0 OA アルツハイマー病の脳内炎症における制御性T細胞の意義の解明

- 著者

- 大谷木 正貴

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2020-09-11

アルツハイマー病(AD)はアミロイドβやリン酸化Tauの脳内凝集が特徴的な病理変化であり、病変部には活性化したグリア細胞に加え、種々のT細胞の浸潤がみられる。従来の脳内炎症研究は、活性化グリア細胞が中心であり、免疫応答の抑制的制御を司る制御性T細胞(Treg)の関与については未だ明らかになっていない。近年、Tregは組織の恒常性・再生にも積極的な役割を担っていることが報告されており、本研究では、ADモデルの脳Tregを包括的に解析することでAD病態におけるTregの意義を明らかにし、脳Tregと神経細胞やグリア細胞との関連、脳Tregの自己抗原の同定など新たな知見や治療戦略への導出を目指す。

2 0 0 0 OA 性被害者の援助要請行動に関する研究

本研究では,性被害後の援助要請行動を促進するため,促進および阻害要因,性被害時の被害者心理等について明らかにすることを目的に,定性的調査および定量的調査を行った.その結果,被害時に身体が動かなくなることや,抵抗できなかったことにより,被害者が自分の身に起きた出来事を被害だと認識することが難しく,相談が困難であることが分かった.本研究の結果から,性被害に直面したときの被害者の状態や被害プロセスについて社会に伝えていき,被害者が自責感を抱かず,自分の身に起きたことを被害だと認識できること,また周囲もそれを被害だと認識できることが重要であると考えられた.

- 著者

- Cynthia Neri Zayas シンチア ネリ・ザヤス

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Ethnology (ISSN:0385180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.87-110, 2022-11-11

Among the most pervasive fish traps in Asia and the Pacific, the bubois the most common device in artisanal fisheries of Philippine communities.Its practical use endures for several reasons: a) reliability of bubo technology in time and space; b) living master trappers naturally pass on their knowledge and skills from generation to generation; and c) the places where traps are set up are usually public spaces or commons such as rivers, lakes, streams, and seas. In most countries where bubo trapping is practiced, trappers are peasants. This is certainly true in the case of the Philippines. This paper presents an examination of the variety of bubo fish pots and traps inthe Philippines, specifically, and the use of bubo through time and space, along with its significance as a representation of indigenous and localknowledge that is environmentally friendly. Being small and artisanal, the bubo has proven to be adaptable to the changing climate and to rapid transformations in fishing technology

2 0 0 0 OA TKA後1年経過時の自覚的膝違和感と膝関節前後不安定性および膝機能との関連性

- 著者

- 原 真希 岩見 憲司 藤本 英作 笹重 善明

- 出版者

- 公益社団法人 広島県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法の臨床と研究 (ISSN:1880070X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.81-87, 2021-03-31 (Released:2021-03-31)

「目的」人工膝関節置換術(TKA)後1年経過した患者の日常生活動作における自覚的膝違和感と膝関節前後動揺性(AP-laxity)および膝関節機能との関連性を検証した。 「方法」当院で初回TKAを施行した21例21膝関節を対象に、TKA後1年経過時の自覚的膝違和感の指標にForgotten Joint Score(FJS-12)を使用し、AP-laxityはKNEELAX3にて測定した。膝関節機能評価には膝屈曲可動域、膝伸展筋力、10m歩行速度、Timed Up & Go Test(TUG)を用いた。統計解析は、FJS-12の下位項目に対するAP-laxityおよび膝関節機能についてSpearmanの相関係数を求めた。ROC分析よりFJS-12(階段昇段動作)におけるAP-laxityのカットオフ値を算出した。 「結果」FJS-12の総点とAP-laxityに有意な相関を認めず、下位項目である階段昇段動作のみ有意な正の相関を認めた。その他の下位項目に相関は認めなかった。ROC分析よりカットオフ値は10.59㎜であった。FJS-12と膝関節機能は明らかな関連性を認めなかった。 「結論」TKA後1年経過時の階段昇段動作の自覚的膝違和感にAP-laxityが関連することが示唆された。

2 0 0 0 OA プランニング組織における物語の役割

- 著者

- 長谷川 大貴 中野 剛志 藤井 聡

- 出版者

- 人間環境学研究会

- 雑誌

- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.75-82, 2013 (Released:2013-12-25)

- 参考文献数

- 28

In human and social science, narrative is regarded as an important theoretical construct associated with human cognition, human vitality, sense of unity and cohesion of organization. In this regards, narrative is also expected to increase vitality and cohesion of planning organizations for public policies, such as governmental section for city planning, transportation planning, national land planning and any other public planning. In this study, we review academic genealogies with respect to narratives including western philosophy, hermeneutics, historical science, historical philosophy, literary criticism, clinical psychology and sociology, narrative psychology and folklore. Then we discuss how narrative can be pragmatically applied for planning organizations.