- 著者

- 津村 文彦

- 出版者

- 現代文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学研究 (ISSN:1346132X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.120-125, 2022 (Released:2023-01-28)

- 参考文献数

- 7

15〜27歳までの双生児262組を対象に「パーソナリティ形成における遺伝的影響と養育環境との相互作用に関する心理、社会的、遺伝的研究」の研究を行った。気質の4次元(新奇性追求、損害回避、報酬依存、固執)は、いずれも遺伝由来であり、とくに新奇性追求、損害回避、報酬依存は遺伝的に独立であることが明らかになった。また、新奇性追求と損害回避に見られる表現型相関は環境によって引き起こされたものであり、一方固執は新奇性追求と損害回避の遺伝成分から派生したものとする仮説が指示された。人格の3次元(自己志向、協調、自己超越)のうち、自己超越は共有環境と非共有環境に由来していて遺伝成分はないが、自己志向と協調には遺伝要因が無視できないとする仮説が指示された。さらに、自己志向と協調の遺伝要因は、部分的には気質次元の新奇性追求および報酬依存の遺伝成分と重複することが明らかになった。一方、big fiveと呼ばれる神経質、外向性、開拓性、愛想の良さ、誠実さの5つの性格特性に関しては、遺伝率は40-50%と欧米での報告と同じように高かったが、個々の性格特性は遺伝的に共通であることが明らかになった。このことは、(1)表現型の均一性が必ずしも遺伝の均一性を意味していない、(2)共有環境が性格の個人差形成にほとんど全く寄与しない、(3)家族どおしの類似性はほとんどすべて遺伝要因によって形成される、ということを意味しており、発達心理学的に見て大変重要な知見が得られた。母親の養育態度を温かく庇護的であると子どもが見るかどうかは、共有環境ではなく遺伝要因の高い寄与が認められた一方、母親の過保護傾向については共有環境要因が関与しているという欧米と同様の知見が得られた。また、遺伝子解析からはドーパミン受容体(DRD4)およびセロトニントランスポーター(5HTT)が気質と関連していることが明らかになったが、双生児という特性を考慮してさらに解析する必要性が示唆された。

2 0 0 0 OA ムード状態が情報処理方略に及ぼす効果

- 著者

- 北村 英哉

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.84-97, 2002-04-30 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 3 3

ポジティブ・ムードが自動的処理を促進し, ネガティブ・ムードが分析的処理を促進するであろうとの仮説を検証するために2つの実験を行なった。実験1では, ポジティブもしくはネガティブ感情を導出した後, 被験者はポジティブ, ネガティブあるいはニュートラル・ムードを誘導する効果があると教示された音楽テープ (実際の効果はない) を聞くという状況で, 商品の魅力を評定した。結果は予測通りに, 割増効果はネガティブ・ムード群においてより顕著であった。実験2では, 被験者はまず, 無名な企業名のリストを1回ないし4回呈示された。1-2日後, 被験者は以前呈示された企業名と新たな企業名をランダムに呈示されて, 有名か無名かの判断をさせられた。一度目にしたものは親近感が高まり, 有名と誤判断してしまうことが増える。結果は予測通りに, ポジティブ・ムード群の方が有名とする誤判断が多く, 親近感を正確に統制しなかった。これらの結果から, ポジティブ・ムード時において人は自動的処理方略に従事しやすいことが示された。

- 著者

- 上田 紘司 藤本 泰文

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.153-164, 2022-12-25 (Released:2022-12-25)

- 参考文献数

- 30

宮城県北部の伊豆沼・内沼の周辺に位置する2つの池において,絶滅危惧種に指定されているオオセスジイトトンボParacercion plagiosum(トンボ目:イトトンボ科)の季節消長,繁殖期および生息環境を調査した.オオセスジイトトンボは,両池において6月上旬から8月中旬まで確認され,個体数のピークは6月下旬であった.繁殖行動(タンデム連結・交尾器の結合・産卵)は6月下旬から8月上旬にかけて両池で確認された.2つの池の水生植物の構成種は異なり,両池とも水際にはヨシPhragmites australisやミクリ属の1種Sparganium sp.など数種の抽水植物,水面には浮葉植物のヒシ類Trapa spp.が確認された.しかし,浮遊植物のイヌタヌキモUtricularia australisは一方の池でのみ確認された.本種の産卵は,ヒシ類が優占する池ではすべてヒシ類で行われたが,ヒシ類とイヌタヌキモが混生する池では,産卵行動の70%がイヌタヌキモで行われた.このことから,イヌタヌキモへの産卵はヒシ類と比較して本種の適応度を高める何らかの要素を持つ可能性を示唆した.伊豆沼・内沼では,富栄養化により沼の広い範囲をハスNelumbo nuciferaやヒシ類が優占する水環境となっており,イヌタヌキモが生育するような環境は貴重となっている.この個体群を保全していくには調査池の環境管理や伊豆沼・内沼で実施されている湖岸植生帯の復元活動が重要となるだろう.

2 0 0 0 OA 成瀬正一の道程 2 : 松方コレクションとのかかわり

- 著者

- 関口 安義

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 文学部紀要 = Bulletin of The Faculty of Language and Literature (ISSN:09145975)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.120-89, 2006-03-01

東京上野の国立西洋美術館には、松方コレクションと呼ばれる西洋の絵画・彫刻・工芸品、特にフランス印象派の絵画とロダンの彫刻で知られた美術収集品がある。実業家の松方幸次郎が大正後期から昭和初期にかけて収集したものとされている。この松方コレクションは、すぐれた美術鑑賞眼を持つ成瀬正一の協力のもとになったことは、意外と知られていない。国立西洋美術館は開館当初こそ松方コレクションが成瀬正一の助力で形成されたことを小さく報じていたものの、一九九八(平成一〇)年秋の改築後は、そのいわれを記した案内板も消え、『国立西洋美術館名作選(1)』という立派なカタログの高階秀爾の「序文」にも、成瀬正一の名はない。本論では、芥川龍之介の友人成瀬正一の松方コレクションとのかかわりを中心に、同時代青年の文学と美術への関心に光を当てることとする。本論もわたしの芥川研究の一環である。

2 0 0 0 OA 教育基本法と儒教教育

- 著者

- 荒川 紘

- 雑誌

- 東邦学誌 = Journal of Aichi Toho University (ISSN:02874067)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.37-52, 2010-06-01

2 0 0 0 OA 日露戦争時の海軍軍楽隊 : 海軍軍楽長・吉本光蔵の明治37・38年日記から

- 著者

- 塚原 康子

- 出版者

- 東京藝術大学音楽学部

- 雑誌

- 東京藝術大学音楽学部紀要 (ISSN:09148787)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.71-89, 2014

2 0 0 0 OA 日本ワインのルーツに長沢鼎がいる可能性について

- 著者

- 森 孝晴

- 出版者

- 鹿児島国際大学国際文化学部博物館実習施設鹿児島国際大学ミュージアム

- 雑誌

- 鹿児島国際大学ミュージアム調査研究報告 = Bulletin of the Museum Study the International University of Kagoshima

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.25-32, 2020-03-09

2 0 0 0 IR パーシヴァル・ローウェルは日本人と火星人をどう見たか

- 著者

- 涌井 隆

- 出版者

- 名古屋大学大学院国際言語文化研究科

- 雑誌

- 論集:異文化としての日本

- 巻号頁・発行日

- pp.53-62, 2009-03-01

国際シンポジウム「異文化としての日本」記念論文集(平成20年11月1~2日 : 名古屋大学にて開催)

2 0 0 0 IR 感情から見える介護職のグリーフケア : 感情労働の視点からの一考察

- 著者

- 加藤 友野

- 雑誌

- 関西福祉科学大学紀要 (ISSN:13438816)

- 巻号頁・発行日

- no.25, pp.65-75, 2021-10-02

2 0 0 0 OA ビールから抗肥満物質!? ホップの成分キサントフモールの機能性

- 著者

- 中島 健一

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.5, pp.445, 2014 (Released:2016-06-21)

- 参考文献数

- 4

ホップHumulus luplusはビール原料の1つとして,その雌株の毬花が風味付けや保存性向上のために利用されている.ビール特有の苦味は,主にフムロンや醸造中に変換されるイソフムロン等の苦味成分によるものである.本成分の存在は古くから知られていたが,昨年,遂に絶対構造の決定が成された.同様にホップの主成分であるキサントフモール(xanthohumol:XH,図1)に関する研究も興味深い.XH は,カルコン誘導体であり,がん予防効果について盛んに研究が行われてきた.Legetteらは,高脂肪食を与えた雄の肥満モデルラットにおいて,6週間XHを投与したところ,体重増加と空腹時血糖値上昇を有意に抑制することを報告したが,最近,その作用に関するさらなる研究が報告された.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Urban J. et al., Angew. Chem. Int. ed., 52, 1553-1555 (2013).2) Legette L. L. et al., Phytochemistry, 91, 236-241 (2013).3) Kirkwood S. J. et al., J. Biol. Chem., 288, 19000-19013 (2013).4) Krajka-Kuzniak V. et al., Toxicol. In Vitro, 27, 149-156 (2013).

- 著者

- Keisuke Kinoshita Miyuki Yamaguchi Hirohisa Sasou Hideyuki Konishi Kei Manabe

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.175-182, 2023-02-01 (Released:2023-02-01)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 1

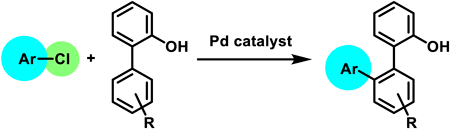

Palladium-catalyzed, hydroxy-group-directed C–H arylation of [1,1′-biphenyl]-2-ols with chloroarenes was performed. The reaction showed a broad substrate scope and was successfully applied to pharmaceuticals containing a chloro group. Using 2-heteroarylphenols instead of [1,1′-biphenyl]-2-ols also yielded the desired products. The arylated product was further transformed into a triphenylene derivative.

2 0 0 0 OA 高濃度硫酸中におけるステンレス鋼の腐食機構解析

- 著者

- 松橋 亮 安保 秀雄 阿部 征三郎 紀平 寛

- 出版者

- Japan Society of Corrosion Engineering

- 雑誌

- 防食技術 (ISSN:00109355)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.9, pp.578-585, 1987-09-15 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 5 8

The mechanism of corrosion of stainless steels in highly concentrated sulfuric acid was studied by the electrochemical method and surface analysis as EPMA and Laser-Raman Spectroscopy. Cyclic potential changes occured in this system about between -0.2V (SCE) (active state) and 0.2V (SCE) (passive state). The anodic reaction was determined as the metal dissolution in both the active and the passive state. The cathodic reaction in the active state near -0.2V (SCE) was mainly dominated by the reduction of hydrogen ion which was clearly indicated by the evolution of hydrogen gas. On the other hand, catholic reaction at the passive state about 0.2V (SCE) was determined as the reduction of molecular sulfuric acid resulting in the formation of sulfur and water. By the analysis of EPMA, precipitated sulfur was found on the specimen surface polarized at 0.2V (SCE) potentiostatically. The in-situ observation of corroding surface by Laser-Raman spectroscopy indicated the formation of precipitated sulfur on the metal surface at the corrosion potential. Cyclic changes in corrosion potentials were considered due to the following mechanisms; dissolved metal ion at the active state formed metal sulfate films on the metal surface, leading the corrosion potential to the passive state. Inversely at the passive state, water as the product of the cathodic reaction accelerated the dissolution of the metal sulfate film to move the corrosion potential to the active state.

2 0 0 0 OA 日本医学教育評価機構設立の経緯と展開

- 著者

- 奈良 信雄

- 出版者

- 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構

- 雑誌

- 大学改革・学位研究 (ISSN:27583708)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.1-12, 2023-03-01 (Released:2022-12-12)

- 参考文献数

- 28

2010年のアメリカECFMGによる通告を機に,2015年に日本医学教育評価機構(JACME)が発足し,全82医学部の参加を受けて医学部教育の評価を実施している。2017年には,JACMEは世界医学教育連盟から国際的に通用する評価機関としての認証を受け,わが国の医学部教育が国際的に通用するための教育の質改善・向上を目指している。2022年6月1日現在で63医学部の認定を行っており,その過程で日本の医学部教育における特色や優れた点をさらに発展させて他医学部の参考になるように支援し,課題には改善を求めて医学部教育の改善・向上を促している。その結果,臨床実習の改善を始め,わが国の医学部教育の質向上が図られてきている。本稿では,JACMEが発足した経緯をとりまとめ,医学教育分野別評価のもたらした効果を検討した。

2 0 0 0 階級関係から問う貧困問題

- 著者

- 志賀 信夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.3, pp.1-13, 2020

<p>本稿の目的は,貧困問題について階層論的議論(階層論的貧困論)に終始することの弊害を論じつつ,階級論的視点をもった議論(階級論的貧困論)の重要性について明らかにしていくことである.「階層論的議論に終始する」とは,貧困問題をめぐる議論において「資本–賃労働関係」の視点を含まない態度のことを示している.本稿で論じる階層論的貧困論に終始することの弊害とは,①貧困の自己責任論を批判できないこと,②資本による「統治」の論理に抵抗できず,むしろこれを助長すること,③資本に有利な価値規範を相対化することができず,むしろこれを助長すること,などである.これに対して,階級論的貧困論は,資本による「統治」に対抗可能な視点を提示し,資本に有利な価値規範を相対化するための理路をひらくものとなっている.またそれらの可能性を議論展開することは,貧困問題の根本的な撲滅に向けた社会運動への貢献にもつながる.</p>

- 著者

- 石原 裕之 穴水 幸子 種村 留美 斎藤 文恵 阿部 晶子

- 出版者

- 認知リハビリテーション研究会

- 雑誌

- 認知リハビリテーション (ISSN:24364223)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.17-25, 2015 (Released:2022-05-26)

- 参考文献数

- 8

我々は左側頭葉と後頭葉の境界部と頭頂葉,右後頭葉外側部の主に皮質下白質の梗塞により,健忘失語,仮名に強い失読,漢字の失書など様々な神経心理学的症状が認められる症例を経験し,その症例に対して複数の認知リハビリテーション介入を行った。その中でも今回は,読み書きの障害や前向性健忘に対する補助手段およびquality of life(QOL)の向上を目的に導入された,タブレット型端末用アプリケーションである高次脳機能障害者の日常生活支援ツール『あらた』の効果を中心に考察した。本例はこのツールを習得して使いこなしたが,これは残存していた能力をうまく利用したためと考えられた。使用開始後は行動範囲が広がる等のQOLの向上や,このツールの読み書きの訓練的意義等が示唆された。認知リハビリテーションには,個々の症状をターゲットにするだけでなく,様々な面からの統合的なアプローチが有効であると考えられた。

- 著者

- Oyama Satoshi Baba Yukino Ohmukai Ikki Dokoshi Hiroaki Kashima Hisashi

- 出版者

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- 巻号頁・発行日

- pp.1-9, 2015

- 被引用文献数

- 2

Despite recent open data initiatives in many coun- tries, a significant percentage of the data provided is in non- machine-readable formats like image format rather than in a machine-readable electronic format, thereby restricting their usability. This paper describes the first unified framework for converting legacy open data in image format into a machine- readable and reusable format by using crowdsourcing. Crowd workers are asked not only to extract data from an image of a chart but also to reproduce the chart objects in spreadsheets. The properties of the reconstructed chart objects give their data structures including series names and values, which are useful for automatic processing of data by computer. Since results produced by crowdsourcing inherently contain errors, a quality control mechanism was developed that improves the accuracy of extracted tables by aggregating tables created by different workers for the same chart image and by utilizing the data structures obtained from the reproduced chart objects. Experimental results demonstrated that the proposed framework and mechanism are effective.

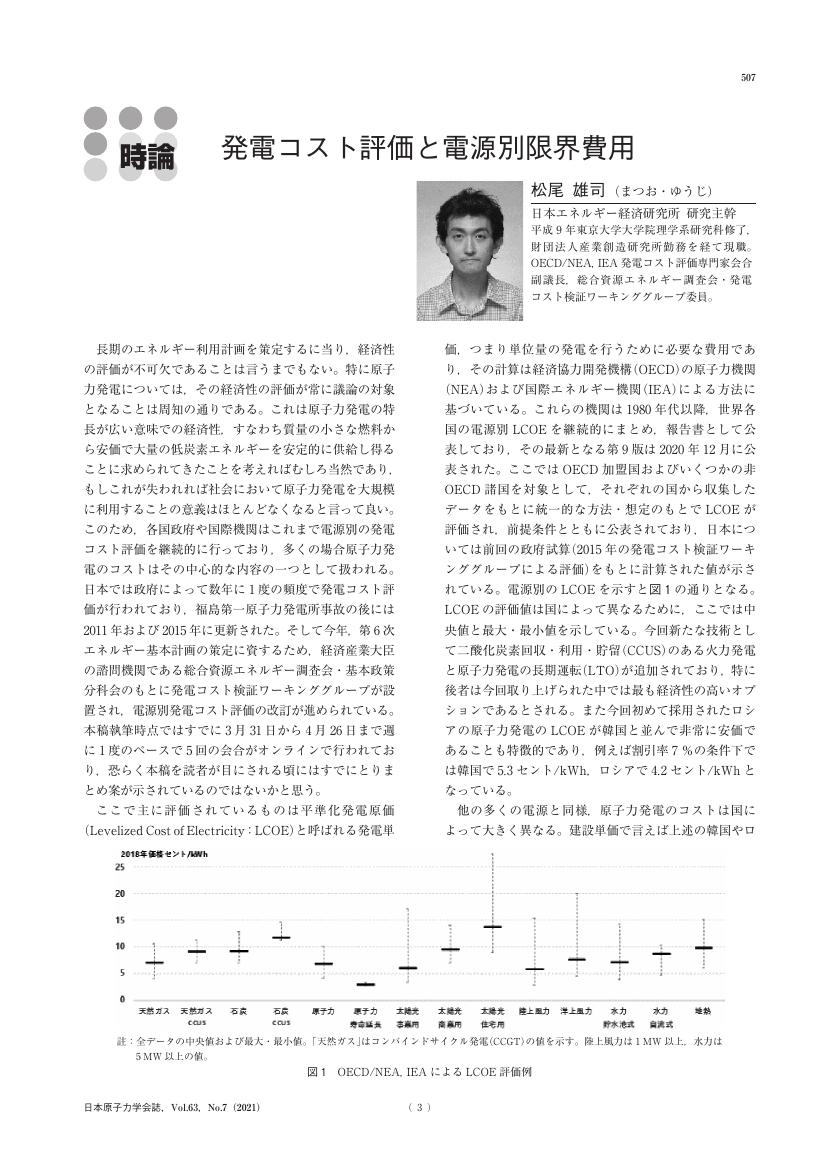

2 0 0 0 OA 発電コスト評価と電源別限界費用

- 著者

- 松尾 雄司

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.7, pp.507-508, 2021 (Released:2021-07-10)

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 泉鏡花『婦系図』/演劇性と音楽性 : 明治大正流行小説の研究 (七)

- 著者

- 真銅 正宏 Masahiro Shindo

- 出版者

- 同志社大学人文学会

- 雑誌

- 人文學 = Doshisha University Jinbungaku (Studies in Humanities) (ISSN:04477340)

- 巻号頁・発行日

- no.162, pp.94-114, 1997-11-20

2 0 0 0 OA 天正十八年の奥羽仕置と北奥・蝦夷島

- 著者

- 長谷川 成一

- 出版者

- 名著出版

- 雑誌

- 北奥地域史の研究 : 北からの視点

- 巻号頁・発行日

- pp.3-41, 1988-02-29

「北奥地域史の研究 : 北からの視点 / 長谷川成一編」I 十六世紀末~十八世紀における支配と農政(名著出版, 1988.2)所収