2 0 0 0 OA 剣道と喘息に関する研究―喘息児剣道教室の試み―

2 0 0 0 OA 離島在住の高齢者に対する短期睡眠改善プログラムの実践報告

- 著者

- 首藤 祐介 渡辺 綾子 嵩原 広宙 田中 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.125-136, 2019-09-30 (Released:2020-06-25)

- 参考文献数

- 23

本研究の目的は高齢者に対する全3回2週間の短期集中型睡眠改善プログラムの実践を報告することであった。従来の研究よりも短期間で実施する睡眠改善プログラムを、離島A在住の高齢者16名と離島B在住の高齢者23名の計39名に実施した。その結果、睡眠改善行動の頻度増加、睡眠障害の重症度軽減、主観的な寝つき、熟睡感、日中のすっきり感の改善が認められた。一方で、睡眠障害の重症度においては先行研究と比べて限定される結果であった。また、離島ごとの分析では、睡眠障害の改善や主観的評価の一部において離島Aの改善が大きいことが示された。よって、従来よりも短期型であっても高齢者の睡眠を改善できる可能性が示唆された。

2 0 0 0 OA 第三十回記念号に寄せて : 国語の横書きは国体紊乱なり

- 著者

- 古田島 洋介

- 出版者

- 明星大学日野校

- 雑誌

- 明星大学研究紀要. 人文学部・日本文化学科 = Bulletin of Meisei University. Department of Japanese and Comparative Culture, School of Humanities (ISSN:21862818)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.1-2, 2022-03-10

2 0 0 0 OA LALA法により作製されたTi基板上のHAp被膜の密着性について

- 著者

- 片山 博貴 中山 斌義

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本レーザー医学会

- 雑誌

- 日本レーザー医学会誌 (ISSN:02886200)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.362-366, 2008-01-15 (Released:2009-03-28)

- 参考文献数

- 14

チタン(Ti)あるいはTi合金で作製されたインプラント材へのハイドロキシアパタイト(HAp)被膜形成は,インプラント材の生体親和性を高める技術の一つである.HAp被膜は,生体中でその性質を維持するためには高い結晶性を必要とする.この被膜の成膜法の一つとして,レーザーを用いたパルスレーザー堆積(PLD)法がある.PLD法によるHAp被膜形成では,被膜を結晶化するために成膜中,基板を高温(500~800℃)で加熱する.しかしながら,一般的なHAp被膜形成の場合,水雰囲気中で成膜するため基板上に酸化層が生成される.この酸化層は,HAp被膜とTi基板との間の密着強度を弱める.我々は,PLD法を改良したレーザーアシスト・レーザーアブレーション(LALA)法を開発した.本研究ではLALA法で作製したHAp被膜の密着性の原因について調べた.その結果,LALA法はTi基板に酸化層を形成しないことがわかった.さらに,基板表面を粗面化することがわかった.これらから,LALA法は,HAp被膜の密着強度を高める優れた方法として期待できる.

2 0 0 0 OA PTPシートの切り離しによる大きさの違いの認識性の変化の検討

- 著者

- 向井 淳治 面谷 幸子 初田 泰敏 名德 倫明

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.8, pp.433-440, 2019-08-10 (Released:2020-08-10)

- 参考文献数

- 13

When press-through-package (PTP) sheets of similar appearance are divided into smaller sizes, their similarity increases. This in turn increases the probability of recognition errors. We created images of units of 10-, 6-, and 2-tablet PTP sheets of different colors and designs using a personal computer and then reduced their sizes in five steps. These images of different sizes were then arranged horizontally and presented to the study participants. Differences in recognizability were determined based on the percentages of correct recognition of the size differences. A logistic regression analysis showed that there were no interactions between the packaging units and the image reduction ratio to the original sizes of the PTP sheets. However, with respect to the main effect of the packaging units themselves, significant differences were observed based on the color or design of the PTP sheet, and recognizability deteriorated as the PTP sheets were further divided. As for the percentage of correct answers, right-left differences were observed in the identification of the presented images; this suggests the effect of ocular dominance.

- 著者

- Japan

- 出版者

- "Daily Japan Herald" Office

- 巻号頁・発行日

- 1871

2 0 0 0 OA 2-2. ドラマ『芋たこなんきん』におけるCG制作

- 著者

- 松永 孝治 井藤 良幸

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.165-168, 2008-02-01 (Released:2010-05-01)

- 著者

- 渥美 利奈 梶山 由紀 君崎 文代

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第57回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.274, 2008 (Released:2009-02-04)

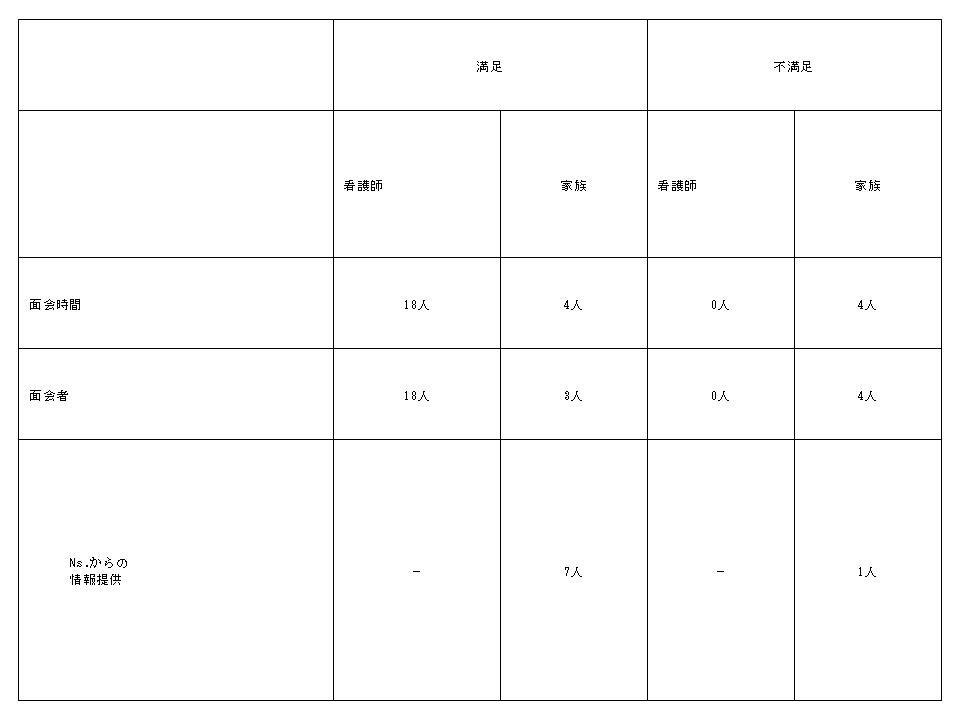

はじめに 当院の小児科病棟には、一般病棟の他に小児集中治療室(以下PICUとする)がある。面会時に家族と関わり情報提供を行っているが、面会に来る家族は何を望んでいるのか、家族にとって必要な情報を提供できているのか疑問に思い、本研究に取り組んだ。 _I_.研究目的 面会時家族が看護師に何を求めているか、再確認し家族支援につなげていく。 _II_.研究方法 1.研究期間:2007年7月~8月 2.対象:1)PICU入院中、またPICUより一般病棟へ転室となった子どもの家族8人 2)病棟看護師18人 3.データ収集方法:質問紙調査 看護師がどのような情報を提供しているか、家族が必要としている情報を知り、両者を比較する。 4.倫理的配慮:対象者には研究の趣旨と無記名である旨を説明し、承諾を得て実施した。 _III_.結果 回収率:看護師100% 家族72.7% 表1. 現在の面会について 表2. 情報提供内容について(複数回答) 表3. 現在のケア状況について _IV_.考察 病状説明については、看護師からの説明に家族はほぼ満足しているという事が分かった。木下は、「看護者が両親に子どもの様子を伝えること,いわゆる情報提供は,両親に安心感や子どもを知る手がかりを与える」1)と述べている。このことから、バイタルサインなど身体面を重視している看護師に対し家族は、身体面同様機嫌や睡眠といった精神面も重視しているのではないかと考えられる。そのため、今後身体面だけではなく、面会時間外の児の精神面に関する申し送りを充実させ、家族へ提供できるようにしていく必要があると考える。 また、ケアについてはアンケート結果より一緒に行うべきだと思っていることが分かった。しかし現状においては、看護師が「行っている」と思っているのに対し、家族は「行っているが日によって違う」「行っていない」と意見の違いが生じた。これは、PICUのケアを二人で行っているため、入院中の患児全員を同じようにケアに入ることが難しいという現状から出てきているのではないかと推察する。松嵜は「患児とその家族が何を不安に感じどのように困っているのか、医療スタッフは何を提供することができるのかが重要となってきている」2)と述べている。PICUには緊急入院やレスパイト、急変等様々な児がいるため、必要なケアが個々に違うと思われる。アンケート結果から、ケアを必要としていない家族がいることも分かった。誰が何のケアを望んでいるのか、コミュニケーションのなかから導き出さなければならないと考えた。 _V_.おわりに 今回のアンケート調査により、看護師が提供したいと思っていることと、家族が望んでいることに大きな相違はなかったが、看護ケアに関しては看護師と家族の間に違いが生じていることが分かった。

- 著者

- 有原 千尋 籔谷 祐介 阿久井 康平 沼 俊之

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.69, pp.941-946, 2022-06-20 (Released:2022-06-20)

- 参考文献数

- 7

In this study, we implemented the street furniture “BOLLARD TABLE” at the Oote-Mall in the central area of Toyama City, and verified its effectiveness. As a result, it was found that the “BOLLARD TABLE” creates a well-designed staying space that gives users a sense of openness and the character of the Oote-Mall. These findings will provide insights for the development of street furniture that provides a new way to enjoy urban space while ensuring safety considering the COVID-19 pandemic.

2 0 0 0 OA 消費者行動領域における色彩研究の潮流

- 著者

- 河股 久司

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.81-89, 2021-09-30 (Released:2021-09-30)

- 参考文献数

- 38

本論文は,2015年以降の色彩に関する研究をレビューすることによって,近年の色彩研究の潮流を把握することを目的とする。色に関する研究を,色の三属性である色相・明度・彩度それぞれの視点による研究と,モノクロとカラーの比較による研究の4つに大別してレビューを行った。その上で,色とマーケティングミックスとの関連を検討したところ,今回のレビューの範囲においては,色相に関する研究は,マーケティングミックスの各要素と関連するものが実施されていることが確認できた。一方,彩度に関してはマーケティングミックスのうち製品との関連のみ,明度に関しては製品と流通チャネルとの関連に限られた研究が実施されていることが明らかになった。また,クロスモーダル効果に着目すると,色と味覚や聴覚,触覚との関連についての研究はなされているものの,色と嗅覚との関係を検討している研究がないことが確認された。

2 0 0 0 OA 千島アイヌの起源と経済史に関する考古学的研究

千島列島の先住民である千島アイヌの起源地は,南サハリンもしくは南千島である可能性が高いことを考古学的な検討を通して明らかにした。また,千島アイヌは,15世紀に成立した当初,千島列島ではなく南カムチャツカを本拠地としていたが,18世紀初頭にカムチャツカの利用をほぼ停止し,千島列島に本拠地を移したことも明らかにした。千島列島ではもともとカムチャツカ起源の陸獣を多量に利用していたわけではなく海洋資源に大きく依存していたため,カムチャツカ撤退以後も千島列島内の経済に大きな変化は生じていなかったことが,動物骨の検討から予測された。

2 0 0 0 改革者

- 著者

- 政策研究フォーラム [編]

- 出版者

- 政策研究フォーラム

- 巻号頁・発行日

- vol.1月, no.178, 1975-01

2 0 0 0 OA 東京市商工名鑑

- 著者

- 東京市 編纂

- 出版者

- ジャパン・マガジーン社

- 巻号頁・発行日

- vol.第5回, 1933

2 0 0 0 OA バトリオティズムと世界市民主義 カントの公共体観念を素材として

- 著者

- 木原 淳

- 出版者

- 日本法哲学会

- 雑誌

- 法哲学年報 (ISSN:03872890)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.156-164,194, 2006-10-30 (Released:2010-02-15)

- 参考文献数

- 15

Following Rousseau's theory of people's sovereignty and his concept of law, Immanuel Kant described his ideal state as “Gemeinwesen”. He consciously and intentionally denied world republic in his book “Zum ewigen Frieden”. According to Rousseau, the virtue can become fruitful only within the context of “l'amour de la patrie” (patriotism). Rousseau's patriotism and republic theory is to be expected in a small city state, not in a large state. As such, anti-world republic dogma by Kant reflects the significance of patriotism in small state posited by Rousseau. Unlike Rousseau, however, Kant interpreted “patriotism” as directed at “Land”, and “Volk” as being a group with single ethnic identity, not as an universal “Volk”. Such distinctive characteristic of Kant's state theory has generally been assumed to have derived from his pre-modern character and historic circumstances. In this paper, I suppose that the source of difference in the concepts held by the two distinct philosophers can be found in the difference of the size of states they presupposed. Rousseau considered his “republic” as a small sized city state, so the object of his patriotism could be pure and abstract fatherland, ignoring the traditional framework of property system (societas civilis). To the contrary, Kant struggled to form his state theory as a middle-sized territorial state, which aimed to destroy traditional and privileged property system and to separate territorial sovereignty from economical private land property rights. Therefore Kant's concepts of “Land” and “Volk” played an important role to build a theory of modern and republican territorial states. This indicates that it was logically natural for Kant to deny the concepts of the world republic.

2 0 0 0 OA 「追い貸し」の合理性について

- 著者

- 塚崎 公義 Kimiyoshi Tsukasaki

- 出版者

- 久留米大学商学会

- 雑誌

- 久留米大学商学研究 = Journal of commerce,Kurume University (ISSN:1342047X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.171-204, 2006-03-25

銀行が合理的に行動したとしても、「実質債務超過でありながらリストラを怠っている借り手に対して追い貸しを行なう」ことはあり得るし、それが国民経済的に望ましい場合もある。したがって、「追い貸しだから問題だ」とは言えない。たとえば建設中のビルを完成させるための資金を追い貸しすることは、銀行の回収額を増加させるのみならず、生産的で国民経済的にも意義のあるプロジェクトである。また、債務超過であっても借り手が自力で利払いを行なっていれば、これに対する追い貸しも、銀行にとり合理的で国民経済的にも意味がある。「銀行が利払い資金を追い貸しして借り手を延命させ、自己資本の毀損を防いでBIS規制の制約を逃れる」という行為も、銀行にとっては場合により合理的な行為であり得るし、国民経済的にも有害とは言い切れない。マクロ的な資金配分への悪影響が限定的である一方で、貸し渋りを緩和する効果も期待でき、しかも景気が回復するとこうした追い貸しが縮小されていくメカニズムが内包されているからである。銀行がBIS規制逃れの目的で追い貸しを行なう場合には、モデル上は、「借り手の資産が少ないほど追い貸しを受けやすい」という逆転現象が生じ得る。もっとも、90年代の邦銀の状況に鑑みれば、そうした実例は多くなかったと思われる。銀行が追い貸しを行なうことが予想されると借り手がリストラを怠るという問題があるため、銀行としては「リストラしないと清算する」と脅す必要がある。

2 0 0 0 OA 財政政策と新たな選挙制度に関する研究

2 0 0 0 OA 公立夜間中学の諸問題-歴史、現状、課題

- 著者

- 栗田 克実

- 出版者

- 北海道大学大学院

- 雑誌

- 北海道大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13457543)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.211-235, 2001-06