2 0 0 0 OA わが国における水産物行商活動の変容と主要地区における活動の展開

- 著者

- 中村 周作

- 出版者

- 宮崎大学教育文化学部

- 雑誌

- 宮崎大学教育文化学部紀要. 社会科学 = Memoirs of the Faculty of Education and Culture, Miyazaki University. Social sciences (ISSN:13454013)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.31-51, 2005-09-30

- 著者

- 長谷川 雄基 佐藤 周之 上野 和広 長束 勇

- 出版者

- 公益社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業農村工学会論文集 (ISSN:18822789)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.1, pp.II_29-II_34, 2020 (Released:2020-06-25)

- 参考文献数

- 7

本研究では,水砂噴流摩耗試験に対するサンドブラスト法の代替性の検討および材料の耐摩耗性の評価試験として実務上多用されるテーバー式摩耗試験とサンドブラスト法の比較検討を目的とし,細骨材粒径を変化させたモルタル供試体を対象とした比較検証実験を行った.結果として,サンドブラスト法では,試験時間の差異により試験後の供試体表面の状態は変化し,試験時間が短いと水砂噴流摩耗試験に近い選択的な摩耗現象を再現し,試験時間が長くなるとテーバー式摩耗試験に近い面的に進む摩耗現象を再現できる可能性が考えられた.加えて,粒径0.6mm以上の割合が大きい細骨材を使用した無機系補修材については,サンドブラスト法の試験時間を10秒とすることで,水砂噴流摩耗試験による現行の無機系補修材の品質評価と同等の評価ができる可能性が示された.

- 著者

- 福田 怜生

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.173-184, 2015-03-31 (Released:2020-05-26)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 1

移入とは,消費者が広告や小説に没頭した状態を指す。本稿では,まず広告への移入が説得効果に及ぼす影響を検討するため,移入が生じる条件や,移入が影響を及ぼすメカニズムに着目した研究を考察した。その結果,移入が(1)物語形式の広告だけでなく,様々な形式の広告において生じること,(2)広告評価などの態度や,行動意図にポジティブな影響を及ぼし,説得効果を高めること,(3)広告の説得効果にポジティブな影響を及ぼすメカニズムとして,批判的思考の抑制とポジティブ感情の生起があることが示された。次に,移入した消費者の広告処理過程を明らかにするため,移入の構成要素としての注意,想像,共感を個別に検討した研究を考察した。その結果,(1)注意が批判的思考の抑制に関係すること,(2)想像が広告評価及び行動意図に関係すること,(3)共感がポジティブ感情の生起に関係することが示された。これら考察によって,注意,想像,共感に関する知見を,一連の移入研究に結びつけることが可能になると考えられる。

2 0 0 0 OA 農村におけるアブラギリの栽培と販売 : 島根県松江市島根町を事例に

- 著者

- 中野 洋平 Yohei NAKANO

- 雑誌

- 人間と文化 (ISSN:24326399)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.199-205, 2017-02-28

2 0 0 0 OA 戦前の女性雑誌から探る女性アナーキストたちの言論世界(3)

- 著者

- 志村 明子

- 出版者

- 中京大学

- 雑誌

- 中京大学現代社会学部紀要 (ISSN:09131884)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.51-87, 2007

- 著者

- 朱 子音

- 出版者

- 北海道大学情報法政策学研究センター

- 雑誌

- 知的財産法政策学研究 (ISSN:18802982)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.189-274, 2020-10

2 0 0 0 月経が身体機能に与える影響

- 著者

- 黒木 唯 柿木 理沙 桒畑 慶輔 大山 史朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.H2-92_2-H2-92_2, 2019

<p>【はじめに、目的】</p><p>女性の多くは,月経前3日~10日間(黄体期),月経発来とともに減退ないし消失する月経前症候群(premenstrual syndrome:PMS)に悩まされている.しかしこのPMS症状は主観的な捉え方が多く,定量化された報告は少ない.Liuらにより「ACLにエストロゲン・プロゲステロンのレセプターが存在し,女性ホルモンがACLのコラーゲン構造や代謝に影響を与えている」と報告されている為,PMSを含む生理周期における身体機能を定量化できれば,それぞれの生理周期に対するアプローチ確立に効を奏すると考え,調査に至った.</p><p>【方法】</p><p>対象は,本研究の主旨に同意の得られた健常成人女性7名(出産経験なし,年齢23.8±0.8歳,身長157.7±6.3cm,体重53.1±8.2kg)とした.方法は,月経期:月経1~3日以内の出血量が多い時期,卵胞期:月経終了後6日以内の心身ともに安定した状態の時期,黄体後期:月経1週間程前のPMS症状により心身に不調が出てくる時期の3つの生理周期にて計測をした.黄体前期に関しては黄体後期と同じくプロゲステロンが徐々に増えていく時期であるため本研究ではプロゲステロンの影響を最も受ける黄体後期のみ選択した.計測項目は%MV(%muscle volume:筋質量)・WBI(weight bearing index: 体重支持指数)・視床間距離(Finger Floor Distance:FFD)・体幹回旋角度・activeSLRを用いた.生理周期に関しては生理日管理アプリ(携帯アプリ)を使用し周期を管理した.統計処理は,Statcel4を用いて,各測定項目について月経期・卵胞期・黄体後期で違いがあるのか,一元配布分散分析にて比較した.有意水準は危険率5%未満とした.</p><p>【結果】</p><p>月経周期毎での計測結果では,FFD月経期:0.9±10.9cm,卵胞期:-0.5±8.5cm,黄体後期-0.5±4.3cm,WBI月経:95±13.5,卵胞期:111±12,黄体後期:106±8.8で優位さは見られなかった.</p><p>【結論(考察も含む)】</p><p>生理周期において身体機能の低下は見られないことが示唆された.しかし,WBI・SLRの項目においては卵胞期で高値を示している.卵胞期はエストロゲン値が高い時期であり,エストロゲンの働き(自律神経やホルモンの乱れを整える)により,交感神経・副交感神経の働きに均等が取れることでWBI・SLRの数値が高値を示したのではないかと考える.本研究結果では生理周期において身体機能の優位な差は見られないという結果となったが,対象者個人で変化を追うと身体機能に変化が見られている例もあった.今後の課題としては症例数を増やすと共に,今回の研究で測定できていない精神面(ストレスとの関係性)も調査することで生理周期が引き起こす心身機能の不調についてより認識を深められるのではないかと考える.</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>本研究はヘルシンキ宣言の精神に基づき,対象者には研究の趣旨について説明し,書面にて同意を得た.個人が特定されないようプライバシーの保護に留意した.</p>

2 0 0 0 OA 入昇坑設備改善工事について

- 著者

- 飯島 幸夫

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.1136, pp.993-995, 1982-10-25 (Released:2011-07-13)

2 0 0 0 OA Riemannの問題

- 著者

- 斎藤 利弥

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.145-159, 1961-01-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 29

2 0 0 0 OA サイハイランおよびモイワランにおける菌根菌の同定

- 著者

- 谷亀 高広 吹春 俊光 鈴木 彰 大和 政秀 岩瀬 剛二

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会大会講演要旨集 第52回日本生態学会大会 大阪大会

- 巻号頁・発行日

- pp.259, 2005 (Released:2005-03-17)

ラン科植物はリゾクトニア属に属する不完全菌類が菌根菌となることが広く知られているが、近年それ以外の担子菌が菌根共生する場合のあることが明らかにされている。〈BR〉 そこで本研究ではラン科植物の菌根共生に関する知見の集積を目的としてサイハイラン属のサイハイランとモイワランについて菌根菌の同定を行った。サイハイランは日本各地の丘陵地帯の湿った林内に自生する緑色葉を持つ地生ランである。一方、同属のモイワランは深山の沢筋に自生する無葉緑ランである。サイハイランは神奈川県藤野町のコナラ林において、モイワランは青森県佐井村のオヒョウ、カツラ林において、それぞれ1個体を採取した。菌根菌分離は、リゾーム内に形成された菌根菌の菌毬を分離培地(Czapec・Dox+酵母エキス寒天培地)上へ取り出し、そこから伸張した菌糸を単離培養するという方法(Warcup&Talbot 1967)を適用した。その結果、サイハイランより5菌株、モイワランより2菌株の菌根菌が分離された。それぞれ1菌株についてオガクズ培地で前培養し、これを赤玉土に埋没させることで子実体形成を誘導し、その形態的特徴から菌根菌の同定を試みた。両種から分離された菌株は、子実体の観察の結果、いずれもヒトヨタケ科ヒトヨタケ属キララタケ節に属することが明らかとなった。また、野外から採取したそれぞれのランのリゾームを子実体形成を誘導した菌の培養菌株と共に赤玉土に植え込み、菌根菌を感染させたところ、それぞれのランでリゾームの成長および塊茎の形成を確認した。〈BR〉ヒトヨタケ科の菌がランの菌根菌として同定された例は無葉緑種のタシロランがあるが(大和2005)、他は報告例がない。本研究によって、新たにサイハイラン属について、緑色葉を持つ種と無葉緑の種がともにヒトヨタケ属の菌を菌根菌とすることが明らかとなった。

2 0 0 0 OA 網走湖産シラウオの漁獲量および資源量変動機構

- 著者

- 隼野 寛史 宮腰 靖之 真野 修一 田村 亮一 工藤 秀明 帰山 雅秀

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.3, pp.372-382, 2013 (Released:2013-05-31)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1

1936~2007 年の網走湖産シラウオの漁獲量変動を調べた。シラウオは 1930 年代前半から網走湖に生息し,漁獲されるようになった。漁獲量は 1~94 トンの間で変動した。その変動には 1 年間隔の周期性が認められ,生活史に起因すると考えられた。漁期はじめの資源量は CPUE と稚魚密度により,36,763×103~487,590×103 個体と推定された。大規模な増水のあった年には降海が促され,不漁になる一方,翌年の親魚量は多くなった。親魚数と次世代資源の加入量には Ricker 型の再生関係が良く当てはまった。

2 0 0 0 OA 博士課程在籍者のキャリアパス意識調査:移転可能スキルへの関心と博士留学生の意識

- 著者

- 松澤 孝明 科学技術・学術政策研究所第1調査研究グループ

- 出版者

- 科学技術・学術政策研究所

- 雑誌

- DISCUSSION PAPER

- 巻号頁・発行日

- vol.176,

2 0 0 0 OA 幼児の吃音

- 著者

- 原 由紀

- 出版者

- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.190-195, 2005-07-20 (Released:2010-06-22)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 5 2

吃音はその多くが幼児期に発症するといわれている.1歳9ヵ月に発吃した症例の経過を通して, 幼児期吃音の治療を検討した.幼児期の吃音治療は, (1) 子供への楽な発話モデルを中心とした流暢な発話体験を増加させる働きかけ, (2) 両親への徹底したコミュニケーション環境調整の指導, (3) 吃音や自己に対し否定的な感情をもたせない対応, が柱となる.言語聴覚士による適切な発話モデルの提示や発話の誘導により子供に流暢な発話体験を増加させることが可能である.こうした働きかけは, 両親に対してもコミュニケーションのモデルとなり, コミュニケーション環境改善に不可欠である.早期からことばの出にくさを訴える症例もあり, 慌てずに耳を傾け, 特別視せずに, 一緒に対応を考えること, 自己肯定体験を数多く行わせ自信をつけさせることが有効であった.

- 著者

- 須藤 美香

- 巻号頁・発行日

- 2010-03-24

授与大学:弘前大学; 学位種類:修士(教育学); 授与年月日:平成22年3月24日; 学位記番号:修第477号

2 0 0 0 IR 古代インドの女性観(4)

- 著者

- 原 實

- 出版者

- 国際仏教学大学院大学

- 雑誌

- 国際仏教学大学院大学研究紀要 (ISSN:13434128)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.1-64, 2005-03

これ迄、三回に亘って古代インドの女性観の諸側面を論じて来たが、今回はこのProjectの最終回に当って、残余の若干の問題を3章に亘って邦訳を通して見る事とした。その第一は疑惑を持たれた貞女の純潔の証明、第二は貞女の功徳の中から彼女の前世想起力、そして最後に生盲の由来を説く奇想天外な物語を紹介する。今回も又前回同様、今年度本学の演習に於いて学生諸君と共に読み進んだ所を提示するもので、この機会に演習に参加された諸君の熱意に感謝する。

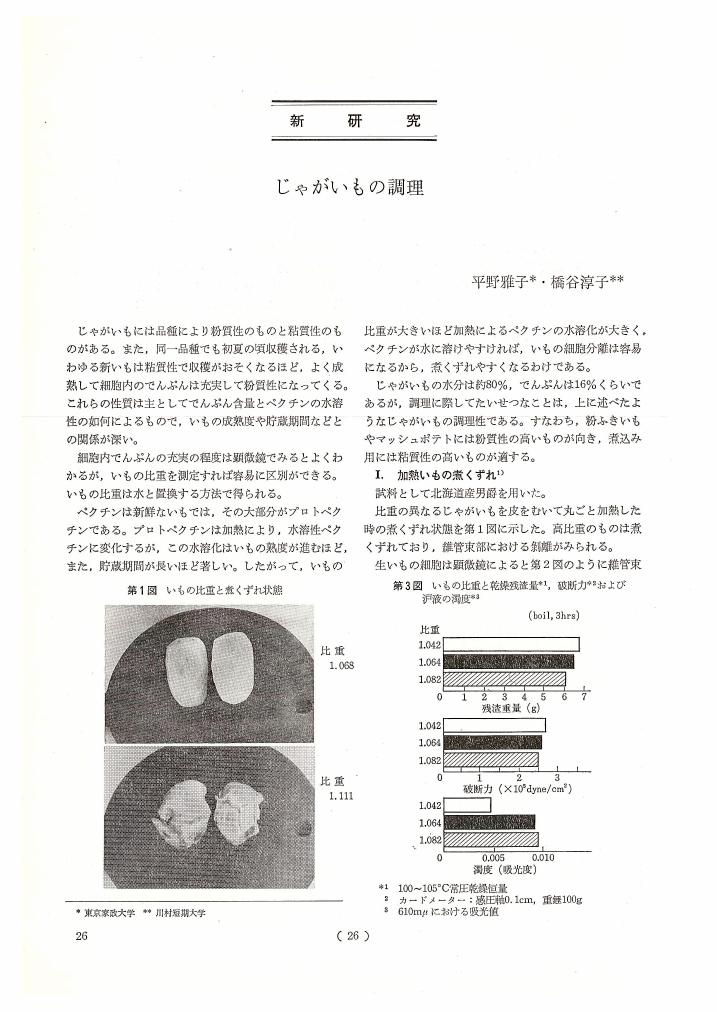

2 0 0 0 OA じゃがいもの調理

- 著者

- 平野 雅子 橋谷 淳子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.26-31, 1972-02-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 10

2 0 0 0 IR 大坂城「真田丸」に関する疑問 : 中根家所蔵大坂の陣関連絵図を通して

- 著者

- 福永 素久

- 出版者

- 別府大学史学研究会

- 雑誌

- 史学論叢 (ISSN:03868923)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.1-17, 2016-03

大坂の陣(1614 ~ 15年)は、徳川VS豊臣の対立構造以外にも、徳川幕府の権威が西国まで及ぶための戦争であったことが、最近の研究で見えてきている(笠谷20071)。冬と夏に分かれ、大坂城周辺以外にも摂津・河内・和泉の広い範囲で行われた一連の戦闘が、幕藩体制を確立する上で1つの重要な事件であった事はいうまでもない。 一連の戦闘のうち、著名なもので真田丸の攻防がある。真田丸と言えば、慶長19年(1614)冬の陣の時、大坂城の南側を守る丸馬出し状2の出丸と築かれた事は知られている(第1図)。通説では真田信繁(幸村)が構築し、自分たちより倍以上の徳川軍に対抗したという事は有名であろう。この出丸は冬の陣終了後、まもなく破却された。しかし信繁の活躍が江戸時代以降、軍記物・時代劇・まんが・アニメ等を通して脚色され、真田幸村としてのヒーロー像を語る上で、真田丸は欠かせない要素になっている。

2 0 0 0 OA イモの調理に関する基礎的研究 (第 1 報)

- 著者

- 鈴木 綾子 堀越 フサエ 檜作 進

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.169-173, 1971-06-20 (Released:2010-03-09)

- 参考文献数

- 5

ゴリイモが出来る原因の一つとして、デンプンの老化、糊化が関係していると考えられることから、調理に関連して種々の条件下におけるジャガイモ中のデンプンの糊化度の変化を検討した結果、次のようなことが観察された。1) イモの調理の際、加熱温度が60℃以下では、加熱時間を長くしても十分糊化されない。2) 加熱温度のちがいによって、加熱を中断した時の老化の速度がことなり、加熱温度が60℃付近のイモのデンプンの糊化度の減少がもっとも大きく、老化がすすみやすい。十分糊化したイモほど老化がおそい。3) 試料を60℃~70℃に加熱して糊化が不完全な状態で加熱を中断し、40℃以下に冷却すると、更に100℃に再加熱しても完全には糊化され難く、外観上もかたい。加熱を中断して室温で24時間おいたイモは、この間冷蔵庫に保存したものよりも、再加熱によって糊化し難い傾向がある。本報の要旨は昭和44年10月、日本女子大学における日本家政学会総会において発表した。

2 0 0 0 OA IoTによるビジネスモデルの分類と事例研究

- 著者

- 石野 正彦 長田 洋 工藤 司 五月女 健治 片岡 信弘

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2016年秋季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.273-276, 2016 (Released:2016-11-30)

情報化社会でのIoT(Internet of Things)のイノベーションによって、産業界や消費者向け情報サービス分野において、さまざまなビジネスモデルの構築が可能になってきた。たとえば、物流、セキュリティ、安全性、自動検知、データ収集・分析などが容易となる。また、それらのビッグデータの活用や予測に役立てられる。現在登場しているIoTを活用した応用システムやビジネスモデルを分類し、代表的な事例を研究した。将来に向けてIoTを活用した新しいビジネスモデルによるイノベーションを考察する。