2 0 0 0 OA 理系学生を対象とした短期集中型初年次科目に関する研究

- 著者

- 黒田 友貴

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.113-116, 2019-12-21 (Released:2019-12-18)

- 参考文献数

- 11

本研究では、愛媛大学理学部が実施した新入生セミナーAに着目し、授業日程を短期かつ集中的な日程で実施したことによる効果について検討を行なった。その結果、メインプログラムが終了した時点での調査結果であることに留意が必要なものの、到達目標の達成度はすべての項目でほぼ9割を越えており、授業において十分な学修機会が確保されていることが確認され、ソーシャル・スキルへ効果やSTEM人材に求められる能力においても全ての項目で8割以上の受講者が学修到達度については肯定的な回答をしていることから、短期的な日程においても十分学修を担保できることが明らかとなった。今後の課題として、学修効果の持続性に関する調査や基礎的な大学生活に必要なスキルの獲得とプログラムの関係性について検討することが挙げられる。

2 0 0 0 OA 富山県中部のせき止め湖およびせき止め湖堆積物:抜戸溜池・桐谷・小井波・縄ヶ池

- 著者

- 小嶋 智 永田 秀尚 野崎 保 鈴木 和博 池田 晃子 大谷 具幸 岡村 祝明 近藤 遼一

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 第115年学術大会(2008秋田) (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.308, 2008 (Released:2009-02-20)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 OA 日本における高齢者が健康に独居生活を送れる条件に関する文献検討

- 著者

- 白砂 恭子 渕田 英津子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.5_921-5_931, 2019-12-20 (Released:2019-12-20)

- 参考文献数

- 26

目的:日本における高齢者が健康に独居生活を送れる条件を検討する。方法:『医中誌Web』で検索し,18件を分析対象文献とした。結果:高齢者自身の条件である〔個人の特性〕〔意図した活動〕〔日常生活活動の維持〕と,高齢者を取り巻く条件である〔孤独との向き合い方〕〔安心できる生活環境〕が抽出された。高齢者が健康に独居生活を送る記述内容は,19の身体的健康,20の精神的健康,27の社会的健康に分類された。結論:高齢者自身の条件は,生活習慣や価値観などは個々で大きく異なるため,高齢者自身が物事を能動的に決定できることが健康な生活の継続に関係していると推察された。また,高齢者を取り巻く条件は,他者との関係性や生活環境が要因になると考えられた。さらに,社会的健康が多く分類されたことから,高齢者が健康に独居生活を送るためには人や社会とのつながりが重要であることが示唆された。

- 著者

- 安 平鎬 福嶋 健伸

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3, pp.139-154, 2005-07-01

本稿は,中世末期日本語と現代韓国語に共通して見られる,「過去を表す形式と動詞基本形(及び動詞基本形に相当する形式)が現在の状態を表す」という現象について,存在型アスペクト形式(〜テイル・〜テアル/-ko iss ta・-e(a)iss-ta)の文法化の度合いという観点から論じた。結論は以下の通りである。(1)両言語の存在型アスペクト形式は存在動詞(イル・アル/iss-ta)の意味が比較的強く影響しており文法化の度合いが低いので,いわば存在型アスペクト形式の不十分な点を補うようなかたちで,過去を表す形式と動詞基本形(及びそれに相当する形式)が,前の時代に引き続き現在の状態を表していると考えられる。(2)上記(1)の点において,両言語の状況は,アスペクトを表す形式からテンスを表す形式へ,という流れの中で互いに似た段階にあると考えられ,また,「存在」という意味を中心としてアスペクト形式が拡張を見せる,存在型アスペクト形式の文法化の一つのあり方として解釈できる。

- 著者

- 劉 志偉

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.16-30, 2010-04

連歌論は従来の研究においては、文学的もしくは修辞的に扱われる傾向が強い。連歌論とテニヲハ論は互いに影響し合いつつ展開していったとされてはいても、その具体像及び影響し合う過程が明らかにされてきたとは言い難い。本稿では、「姉小路式」における文法項目の記述を手掛かりに、連歌論とテニヲハ論が影響し合う過程の検討を試みた。その結果、まず、中世のテニヲハ研究書を代表する『手爾葉大概抄』と「姉小路式」の記述は初期の連歌論書の影響を受けたものであると結論付けた。『手爾葉大概抄』が最初のテニヲハ秘伝書にしては整いすぎていることも、そこから理解される。また、宗祇あたりまでは連歌論書とテニヲハ研究書は各自の重要項目を守った相伝が行われたが、その後は、テニヲハ論の記述が再び連歌論に影響を及ぼすこともあったとの見通しが立つ。

- 著者

- 森 茂郎

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- medicina (ISSN:00257699)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.10, pp.2052-2053, 1988-09-30

■診断基準 1)免疫芽球性リンパ節症(IBL)ないし血管免疫芽球性リンパ節症(AILD)の確定は病理組織学的診断による.すなわち,T・B両系統のリンパ球および非リンパ系細胞である好酸球,好中球,類上皮細胞を含む組織球など多種類の細胞により構成された病変があり,かつ間質を構成する要素である血管や濾胞の樹状突起細胞などの顕著な関与があり,これによってきわめて特徴的組織像を呈するものをこう呼ぶ.他方,胚中心の消失ないし極端な萎縮は本病変のnegative側の重要な組織学的特徴である1). 2)臨床的には全身の系統的リンパ節腫大,発熱,皮疹,肝・脾腫,多クローン性高ガンマグロブリン血症などの症状をみることが多いが,これらの有無は本症の確定診断のための必要条件とはならない.

2 0 0 0 OA ナチュラル・オーガニックフードの誤解

- 著者

- 岡田 ゆう紀

- 出版者

- 日本ペット栄養学会

- 雑誌

- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.145-151, 2017-10-10 (Released:2017-12-25)

- 参考文献数

- 25

2 0 0 0 OA 認知行動療法の意義と課題

- 著者

- 根建 金男 市井 雅哉

- 出版者

- 日本行動医学会

- 雑誌

- 行動医学研究 (ISSN:13416790)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.29-36, 1995 (Released:2014-07-03)

- 参考文献数

- 27

認知行動療法は、行動療法と認知的アプローチを統合するもので、そこにはさまざまなアプローチが含まれる。近年、この認知行動療法が台頭してきた。この論文では、(1) 認知行動療法について概観し、(2) この治療体系の意義と課題を、行動医学との関連から考察した。(1) に関しては、筆者らはまず認知行動療法とは何であるのかについて検討を加えた。そこでは、この体系が大きな広がりをもつことが強調された。この検討の後に、筆者らは、認知行動療法の代表的アプローチである、論理情動行動療法、認知療法、ストレス免疫訓練をとりあげ、説明した。特に、それぞれのアプローチの基本的な考え方や方法、技法に焦点を当てて述べた。(2) に関しては、認知行動療法は、有効性が高く、行動医学とめざす共通点があるために、行動医学に大いに貢献できる可能性がある、ということが示された。ただ、認知行動療法の最近の動向は、この体系がこれまで同様、これからも変化していく必要がある、ということを示唆している。「発達認知療法」が主張するような、構成主義 (コンストラクティヴィズム) や人間の成長の視点を考慮にいれて、認知行動療法について再考するのは、大いに見込みのあることにちがいない。しかし、認知行動療法を、行動療法の発展型ととらえる限りは、行動療法で用いられている科学的な方法論を認知行動療法も堅持することが必要である。このように認知行動療法を再考し、それを更に発展させていくことは容易ではないだろうが、それによって、認知行動療法は行動医学に貢献できる可能性を一層高めることができるだろう。

2 0 0 0 OA 現代美術と造形遊びについて : 村上三郎の造形観を探る

- 著者

- 金山 和彦

- 出版者

- 新見公立短期大学

- 雑誌

- 新見公立短期大学紀要 (ISSN:13453599)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.21-28, 2005-12-25

具体美術作家 村上三郎の作品に幼児との関りをみる。一般に現代抽象美術と幼児造形は無縁のものと考えらているが、村上は真に幼児の造形発想を自らの作風に取り込み、独自の現代美術を生んだ。村上の制作過程の背景と児童画の接点について1.村上三郎作家論2.児童詩誌『きりん』にみられる村上三郎のコメント内容3.村上三郎が関与した幼稚園絵画教室の保育内容の視点から調査を行った。

2 0 0 0 OA 認知症と地域包括ケア

- 著者

- 内藤 典子 山口 晴保

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.106-110, 2018-02-16 (Released:2018-03-28)

- 参考文献数

- 17

認知症の地域包括ケアは,家族を含めた関係者が認知症の定義や特徴を踏まえ,本人と家族が不安なく過ごすことができる環境を整備することにより達成される.環境を整備するにあたっては,その残存機能を活用しつつ生活機能を高め,ADL,IADL,社会的な活動を維持するのに必要なリハビリテーションが各地域内で提供されるよう調整されることが望ましい.本稿では,認知機能そのものへのリハビリテーションや,認知症による生活障害へのリハビリテーション,さらには脳卒中など合併症へのリハビリテーションについて,その対応原則を含めて解説した.これらの包括的な取り組みにより,認知症の人が「認知症という困難」を抱えながらも安心して暮らし続けられる地域をめざそう.

2 0 0 0 OA 第9回 Functional Evaluation:The Barthel Index

- 著者

- 園田 茂

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.9, pp.783, 2018-09-18 (Released:2018-10-29)

- 被引用文献数

- 6

2 0 0 0 OA アセトアミノフェンの長期投与により重症薬剤性肝障害をきたした帯状疱疹後神経痛の1例

- 著者

- 宜保 恵里 箱岩 沙織 前田 良太

- 出版者

- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会

- 雑誌

- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.32-33, 2018-02-25 (Released:2018-03-08)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 児のADHD発症と胎児期受動喫煙との遺伝-環境交互作用の解明

- 著者

- 小林 澄貴

- 出版者

- 北海道大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2014-08-29

研究デザインは、出生前向きコホート内症例対照研究である。2003-2007年に生まれた8歳児のうちADHD-RS得点が得られた3,263名のうち、児の性別と母の出産年齢でマッチングさせ1,491名抽出したところ、非喫煙群552名、受動喫煙群812名、喫煙群127名となった。ロジスティック回帰分析で検討したところ、非喫煙群と比較して、受動喫煙群から生まれた8歳児のADHD疑いになるオッズ比は1.17倍高かったものの有意ではなかった(95%CI; 0.84-1.63)。妊娠中の母の受動喫煙曝露が8歳児のADHDのリスク増加に影響を及ぼさず、そして遺伝環境交互作用も関与しないと考えられた。

2 0 0 0 OA 翻訳 近世ヨーロッパにおける戦争と平和

- 著者

- ブルクハルト ヨハネス 鈴木 直志

- 出版者

- 桐蔭法学会

- 雑誌

- 桐蔭法学 = Toin law review (ISSN:13413791)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.1-22, 2009-02

2 0 0 0 大正・昭和初期における「四次元」の諸相

- 著者

- 永井 太郎

- 出版者

- 日本近代文学会九州支部「近代文学論集」編集委員会

- 雑誌

- 近代文学論集 (ISSN:02881713)

- 巻号頁・発行日

- no.39, pp.43-53, 2013

2 0 0 0 IR 説明的文章における「道徳的誤読」の生起は論理操作水準と関連するか?

- 著者

- 舛田 弘子 工藤 与志文

- 出版者

- 札幌学院大学総合研究所

- 雑誌

- 札幌学院大学人文学会紀要 (ISSN:09163166)

- 巻号頁・発行日

- no.93, pp.1-16, 2013-02

説明的文章の読解を通じて学習を行う場合,不適切な読解のあり方の一つとして,当該の文章には記述のない道徳的な価値を読み取る傾向が見いだされてきている。本研究では,このような誤読を生じさせる読者側の要因として「論理操作水準」を取り上げ,文章の読解表象の様相と論理操作水準との関連を検討することを主たる目的として行われた。学習者は大学2~4年生であり,材料文を読んだ後に,文章に関する課題および論理操作水準に関する課題に回答してもらった。その結果,読解については,望ましい結論の読み取りは3割程度で,不適切な結論の読み取りの方が多かった。また論理操作課題に対する正答率も全体的に低く,対象者の論理操作水準が安定性を欠き,操作すべき命題の内容によって大きく変動する可能性があることが示唆された。更に,論理操作水準と読解の関係では,論理操作水準は読解表象よりもテキストベースでの理解に対して影響する可能性が示された。論文

2 0 0 0 OA メーキャップ化粧品の粒子デザインと評価, その現状と課題

- 著者

- 山田 純

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.3_17-3_24, 2017-03-01 (Released:2017-07-07)

- 参考文献数

- 6

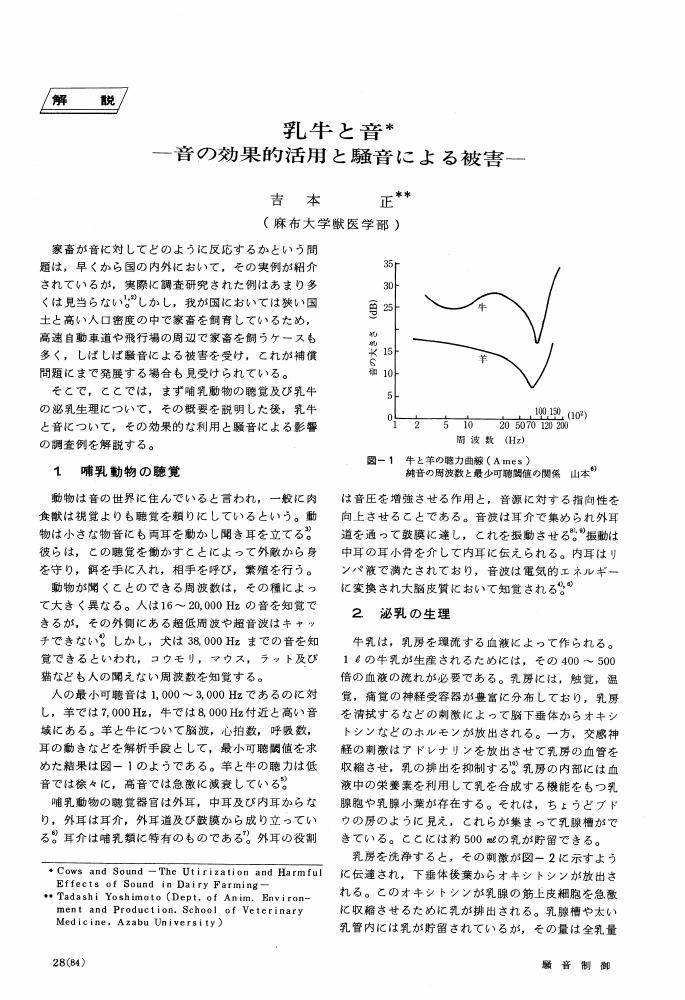

2 0 0 0 OA 乳牛と音

- 著者

- 吉本 正

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.84-89, 1989-04-01 (Released:2009-10-06)

- 参考文献数

- 26