- 著者

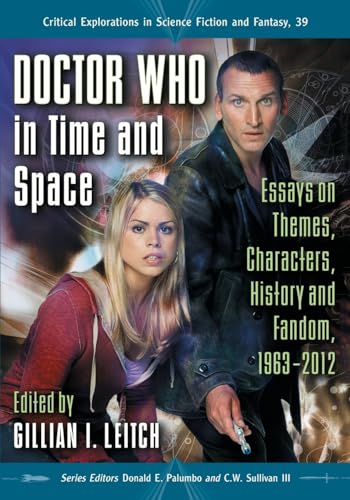

- edited by Gillian I. Leitch

- 出版者

- McFarland & Co.

- 巻号頁・発行日

- 2013

- 著者

- 李 素楨

- 出版者

- 成城大学

- 雑誌

- 成城大学共通教育論集 (ISSN:18837085)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.59-84, 2014-03-22

2 0 0 0 OA 潜水艦"おやしお"の溶接工事について

Japan's first postwar submarine "Oyashio" was launched at No.1 Building Berth at Kawasaki Dockyard on May 25,1959. Representing the latest fabrication techniques in the construction of all-welded undersea craft, this vessel is now commissioned under the Japanese National Defense Agency.This paper deals with the records of fabricating and welding techniques used for the construction of this craft. Summerized below are the points worthy of special mention : 1) Used for inner hull structure were weldable high tension steels, HT 50 and HT 60,and various quality tests were performed on each of the steel plates used.2) The so-called unit cylinder assembling system was adopted in order to shorten the period of construction.3) The length as well as the fabricating sequence of the unit cylinder assembly were decided in accordance with the results of the fabricating tests on models.4) Many kinds of special jigs were devised in order to maintain the circularity of the inner hull structure and used successfully in the construction.

- 著者

- Daisuke Fukamachi Hiroyuki Hao Suguru Migita Naotaka Akutsu Yoshiaki Kusumi Yasuo Okumura Atsushi Hirayama

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Reports (ISSN:24340790)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.11, pp.538-539, 2019-11-08 (Released:2019-11-08)

2 0 0 0 OA 有人ヘリコプタを用いた放射線モニタリング

- 著者

- 眞田 幸尚 石崎 梓 西澤 幸康 卜部 嘉

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.149-162, 2017-03-05 (Released:2017-04-07)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 4 14

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波に起因した東京電力福島第一原子力発電所事故によって,大量の放射性物質が周辺に飛散した.事故直後より,放射線の分布を迅速かつ広範囲に測定する手法として,有人のヘリコプタを用いた空からの測定方法が適用されている.本手法自体は,1980年代に日本独自に研究開発されていたものの,事故直後に適用できる状態ではなかったためモニタリングしつつデータ解析手法の体系化・最適化を進めてきた.本稿では,事故後体系化した上空からの放射線モニタリング手法及び測定結果についてまとめる.

2 0 0 0 OA 悪と一神論的形而上学

- 著者

- 道躰 滋穂子 Shihoko DOTAI

- 雑誌

- 桜美林論考. 人文研究 = The journal of J. F. Oberlin University. Studies in humanities (ISSN:21850690)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.23-37, 2014-03-01

2 0 0 0 OA 一楽照雄が提唱した農住都市構想と農林省による農村住宅団地建設計画の関係性に関する研究

- 著者

- 原 洪太

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.593-599, 2019-10-25 (Released:2019-11-06)

- 参考文献数

- 26

1967年から1970年にかけて一楽照雄によって5編の論考として発表された農家による住宅供給を意図する農住都市構想はその後いくつかの施策として結実する。本稿では、中でも農住都市構想の概念をよく取り入れた農林省による農村住宅団地建設計画、およびその下で策定された柿生地域農村住宅団地建設基本構想を取り上げる。そして一楽照雄が提唱した農住都市構想の内容を整理し、比較可能な枠組みを作ったうえで、その構想と農林省の助成事業である農村住宅団地建設計画との関係性を、施策理念およびその実践としての具体地域での計画内容という二つの視点から見る。両者が共に農住都市構想の概念を色濃く反映する中でも、農住都市構想の要素のうち、助成事業段階では反映しきれていなかった部分まで反映する計画を立案していた地域が存在していた。

2 0 0 0 OA 地域型住宅への更新による町並み再生に関する研究

- 著者

- 清水 浩晃

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.1043-1050, 2019-10-25 (Released:2019-11-06)

- 参考文献数

- 10

日本の各地域の伝統的な町並みは近代化の過程において建物材料や工法の多様化などにより地域の建物像と異なる更新が連続することによって急速な崩れを経験してきた。これに対して、地域型住宅、すなわち地域の気候風土・伝統文化に適合した住宅への更新を促進することによって地域らしさを持ったまとまりある町並みを再生させる動きがHOPE計画を中心に始まった。本研究では、1987年のHOPE計画において「町並の復権」をうたい八尾型住宅を提唱、その普及によって町並みを劇的に再生させてきた富山市八尾町を対象に、その計画・手法、成果、そしてそれを実現した社会背景・地域特性的要因を明らかにすることで、「地域型住宅への更新による町並み再生」のモデルを提示する。この例では、「八尾型住宅」が、住民が居住性の向上を意図して行う建物更新に対して、その意図に干渉せず、うまく噛み合いながら町並みの美化も行えるような規範として提唱されたことで、規制的手法を用いていないにも関わらず無理なく八尾型住宅を普及させたこと、敷地拡大や別荘需要などの内部的要因が土地建物の流通・更新を促進したためにそれによって町並みが改善されてきたことなどがわかった。

2 0 0 0 OA インセンティヴと不平等とコミュニティ(2)

- 著者

- コーエン ジェラルド A. 松下 丈宏 越野 章史

- 出版者

- 首都大学東京

- 雑誌

- 教育科学研究 (ISSN:02897121)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.43-55, 2001-12-15

2 0 0 0 IR 和漢文学比較からみた末摘花の人物造型

- 著者

- 張 媛媛

- 雑誌

- 横浜商大論集 = THE YOKOHAMA SHODAI RONSHU (ISSN:2434155X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.34-62, 2019-10-31

2 0 0 0 OA 3種類の救命曲線を用いた大規模・超高層都市施設におけるAED適正配置の総合評価

- 著者

- 磯部 孝之 吉川 徹

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.747, pp.929-939, 2018 (Released:2018-05-30)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 2

This study aims to solve the following problems in emergency lifesaving operation caused by the increase of large-scale facilities with skyscrapers in big cities in Japan: The Urban Planning Act and the Building Standards Act do not have technical standards to shorten time required for giving first aid and to improve a lifesaving rate inside a building, as well as technical guidelines in planning optimal placement of emergency equipment. In case an emergency report is sent to the firehouse through a disaster prevention center, for example, measures will be taken depending on circumstances: Where an emergency elevator is available, the rescue party can use it immediately after arriving at the building. In addition to this, if AED is optimally placed, it could be possible for bystander to use AED quickly and effectively until the ambulance arrives. Carried by a worker in a disaster prevention center, AED will enable quick cardiopulmonary resuscitation. Likewise, it could be effective to place AED in elevators, as some elevator companies have recently proposed. Accordingly, in consideration of the factors referred to above, this paper intends to construct a method for calculating survival rate resulting from placement of AEDs and apply it to the model case in order to investigate the optimal placement of AEDs. The study method is as follows: A fifty-four-storied building is assumed as a model building of large-scale urban facilities with skyscrapers, the total floor space of which is approximately 400,000 square meters and whose height of the eaves is exceeding 230 meters. The average survival rate in this model building is obtained by three-dimensional calculation constructed by the Manhattan distance and the formula for calculating elevator speed. The optimal placement of AEDs is determined by using three types of survival curves (Survival Success Rate Curve, Golden Hour Principle, and Dr. Drinker's Survival Curve). In regard to the optimal placement of AEDs and the average survival rate, this research compares the differences according to the number or place of AEDs. The results have mostly common contents to three types of survival carves as follows: In case of placing four AEDs in the model building, a lifesaving rate can be improved by the placement of one in a disaster prevention center, another one in an emergency elevator controlled by the center and the remaining two in the 53rd and the 54th floor, compared with the placement of one in the center and the remaining three in the 36th, the 45th and the 52nd floor. This means that the AED placed in an emergency elevator functions effectively. The difference in the average life-saving rate over the buildings between the case with three AEDs on the optimal floors, namely, the 52nd, 53rd, and 54th floors of the model building, in addition to two AEDs, one in the disaster prevention center and one in each elevator, and the case with fifty-five AEDs, one on each floor and one in the disaster prevention center, was 0.0333 points for the survival curve of the successful survival rate, 0.0356 points for the Golden Hour Principle, and 0.0175 points for Dr. Drinker's Survival Curve. This article examines the optimal placement of AEDs as a floor plan, based on the assumption of a standard center core and emergency elevators installed in the vicinity of sidewalls opposed to each other. What remains to be considered is the optimal placement of AEDs in floor plans of a sandwich-like core and an off center core.

2 0 0 0 OA 看護師の末梢静脈路確保における留置針刺入・輸液ルート接続時の主観的体験

- 著者

- 井上 文 保坂 嘉成 村山 陵子 田邊 秀憲 大江 真琴 内田 美保 小見山 智恵子 真田 弘美

- 出版者

- 看護理工学会

- 雑誌

- 看護理工学会誌 (ISSN:21884323)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.67-72, 2017-01-25 (Released:2018-02-28)

- 参考文献数

- 12

患者への末梢静脈カテーテル留置場面での,留置針を刺入し輸液ルートを接続する際の看護師の主観的体験を明らかにすることを目的とした.都内一施設の看護師10名(経験年数3~14年)の実際の刺入場面を録画し,それを視聴しながら手技を行っていた際の気持ちなどについて半構造化面接を行い,質的記述的に分析した.東京大学医学部倫理委員会の承認を受けた.分析の結果,【知識と経験に基づく血管選択の困難感】【末梢静脈路確保できないことへの不安感】【技術向上への思い】【血液に対する焦りと恐怖】【繁忙による焦り】【患者からの重圧】【末梢静脈路確保に伴う葛藤】の7カテゴリーが抽出された.技能の修得レベルの向上に伴い小さくなっていくカテゴリーもあったが,不安や困難感は完全には解消されなかった.看護技術をサポートすることで,困難感などの緩和,解消につながると考えられたカテゴリーも多く,末梢静脈留置針刺入の成功につながる可能性が示唆された.

2 0 0 0 OA 救急電話相談での緊急度判定で緊急度が低かった救急車出動事例の検討

- 著者

- 片山 祐介 北村 哲久 清原 康介 酒井 智彦 溝端 康光 嶋津 岳士

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.6, pp.697-703, 2018-12-31 (Released:2018-12-31)

- 参考文献数

- 12

患者が病院を受診すべきか否かを自身で判断できないことは救急車要請の一因である。その一方で,電話相談で「緊急度が低い」と判定されたにもかかわらず救急車出動した事例の実態については明らかにされていない。方法:対象者は2013〜2015年に大阪市内から救急電話相談に電話をし,「緊急度が低い」と判定された症例で,救急車が出動した症例のうち救急活動記録とひもづけできた救急搬送患者である。5歳年齢階層ごとの判定例1,000人当たりの救急車出動数を算出し,年齢階層別の動向をJoinpoint分析で評価した。結果:緊急度が低いにもかかわらず救急車が出動したのは185件で,もっとも多かった年齢階層は0〜4歳群で23件であった。一方でJoinpoint分析結果では,35〜39歳以降大きく増加していた。考察:とくに高齢者では緊急度が低いにもかかわらず救急車が出動する傾向にあり,救急車に代わる病院受診手段の確立が求められる。

2 0 0 0 OA 日本盲人図書館の点字出版本

- 著者

- 西脇 智子

- 出版者

- 実践女子大学短期大学部

- 雑誌

- 実践女子大学短期大学部紀要 = The Bulletin of Jissen Women's Junior College (ISSN:24344583)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.69-83, 2019-03-09

社会福祉法人日本点字図書館の前身となる日本盲人図書館を創設したのは本間一夫である。疎開先の北海道増毛にある本間の生家に置いてきた蔵書の一部が帰館した。そのうち点字出版書を対象に本年9 月までに収集した諸事象を補充し発行所の別に再考した結果、当時の点字図書の一部でもある27 件の点字出版所が製版発行した点字図書であることが判明した。これらは点字出版事業史を裏付ける貴重な資料であることが推察された。

2 0 0 0 OA 劉慈欣『三体』と人列コンピュータ

2 0 0 0 OA 論文を投稿しよう — 書き方と読み方 —

- 著者

- 木村 裕一 杉町 勝

- 出版者

- 公益社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 生体医工学 (ISSN:1347443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.Supplement, pp.S283-S284, 2015 (Released:2016-06-18)

論文は、研究の途中経過や成果を公表し、その内容を研究コミュニティーの中で議論するための強力な手段である。従って、そこに書かれている内容が分かりやすく伝わるような書き方をすべきである。このためには、論文の成立要件に対する明確な主張、論文の構成、図表のデザインに作法がある。本講演では、論文の書き方、査読に対する対応について、実例を踏まえて説明する。

2 0 0 0 IR 研究ノート : サブカルチャーに偏在するドイツ語について

- 著者

- 中村 直子

- 出版者

- 大阪府立大学人間社会システム科学研究科 人間社会学専攻言語文化学分野

- 雑誌

- 言語文化学研究 = Journal of language and culture (ISSN:18805922)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.27-34, 2019-03