1 0 0 0 OA 帯状疱疹痛に対する鍼治療の効果

- 著者

- 田辺 成蹊 柴 紘次

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.383-387, 1984-03-01 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 4

帯状疱疹は, 急性期には激痛を伴い, 疱疹が治癒した後も帯状疱疹後神経痛へと移行して, 長期間にわたって患者を苦しめる。この帯状疱疹痛に対する治療として, 各種の神経ブロックがさかんに行われており, 新鮮例においては有効であるという報告がみられるが, 帯状疱疹後神経痛では, 治癒率は著しく低下している。また, これらの神経ブロックには, 持続時間や合併症等に問題点を含んでいる。今回われわれが行った華佗夾脊穴を主穴とする鍼治療では, 41症例中, 新鮮例については, 著効69%, 有効, やや有効とも15%, 無効0, 帯状疱疹後神経痛では, 著効14%, 有効43%, やや有効, 無効とも21%であった。今後, 帯状疱疹痛の治療として, 鍼治療を積極的に取り入れることにより, 期待出来る成績を上げ得るものと考える。

1 0 0 0 全身性強皮症と誤診されていた慢性関節リウマチの3例

- 著者

- 長谷川 稔 佐藤 伸一 古瀬 忍 長谷川 洋一 森 俊典 八田 尚人 竹原 和彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.10, pp.1275, 1998 (Released:2014-08-19)

症例1は69歳,男性.1年半前より手指のこわばり,四肢の関節痛があった.また,両手掌に多発性の皮下結節と手指の拘縮が出現してきたため,近医にて全身性強皮症(SSc)と診断されていた.当科での精査では皮膚硬化は認められず,リウマトイド因子(RF)が陽性であった.両手のX線像で近位指節間(PIP)関節に多発性のびらんを認めた.Palmar fibromatosisを合併したRAと診断した.Palmar fibromatosisによる手指の拘縮により慢性関節リウマチ(RA)がSScと誤診されたものと考えられた.症例2は63歳,女性.半年前より朝のこわばりと多発性の関節炎が出現し,近医にて抗トポイソメラーゼⅠ抗体が陽性とされ,SScと誤診されていた.皮膚硬化はみられず、当科での再検では抗トポソイメラーゼⅠ抗体やRFを含む自己抗体はすべて陰性であった.両手のX線像でPIP関節の腫脹を認め,sero-negative RAと診断した.ELISAによる抗トポイソメラーゼⅠ抗体の疑陽性によりSScと誤診されたものと考えられた.症例3は47歳,女性.2ヶ月前からの朝のこわばりと多発の関節炎が出現してきたものの,X線上異常が検出されなかったためRAが否定され,近医にてSScと診断されていた.当科での精査では皮膚硬化は認められず,RFが陽性であった.両足のX線像で足趾に嚢胞形成を認めた.X線での骨変化が軽いためにRAが否定され,SScと誤診されていたと考えられた.今後はこのような誤診例が増加する可能性があり,注意が必要と考えられた.

1 0 0 0 OA 慢性関節リウマチの温灸治驗

- 著者

- 桐生 雅道

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 日本鍼灸治療学会総会論文集 (ISSN:21859426)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.113-118, 1953-10-20 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA 慢性関節リウマチにおける局所極低温療法と積極的運動療法の効果

- 著者

- 石原 義恕 藤田 朝雄 小林 邦雄 大土井 淑郎 斎藤 幾久次郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会

- 雑誌

- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3-4, pp.119-130, 1983 (Released:2010-08-06)

- 参考文献数

- 10

In order to compare the result of local cryo-therapy on rheumatoid arthritis against the conventional local heat application a comparative clinical study was performed.Twenty rheumatoid patients with bilateral knee joint involvement were selected cryo-therapy was given for five minutes with cryogenic air generator (Nihonsanso-L-10) at-100°C on below in eleven patients, whereas local heat was applied with hot packs for 15 minutes at 70-80°C in nine patients.All the patient underwent a daily active exercise schedule after the local treatment, these treatment were given for three months continuously and the result were evaluated. For the evaluation, twelve items were selected including, range of motion, muscle strength, walking capacity, roentgengram and etc.The patients were evaluated before the treatment, 1.5 months after the treatment and at the end of the treatment.The result: both groups showed some improvement in general, but there was no significant difference between them, muscle stiffness and joint pain seemed to be slightly between after the cryo-therapy compared to the local heat application, however post-treatment x-ray showed some progression of joint destruction in the former. The result suggest that local cryo-therapy has a certain place in rheumatoid treatment although not significantly better than the conventional local heat application, if it is applied under due care.

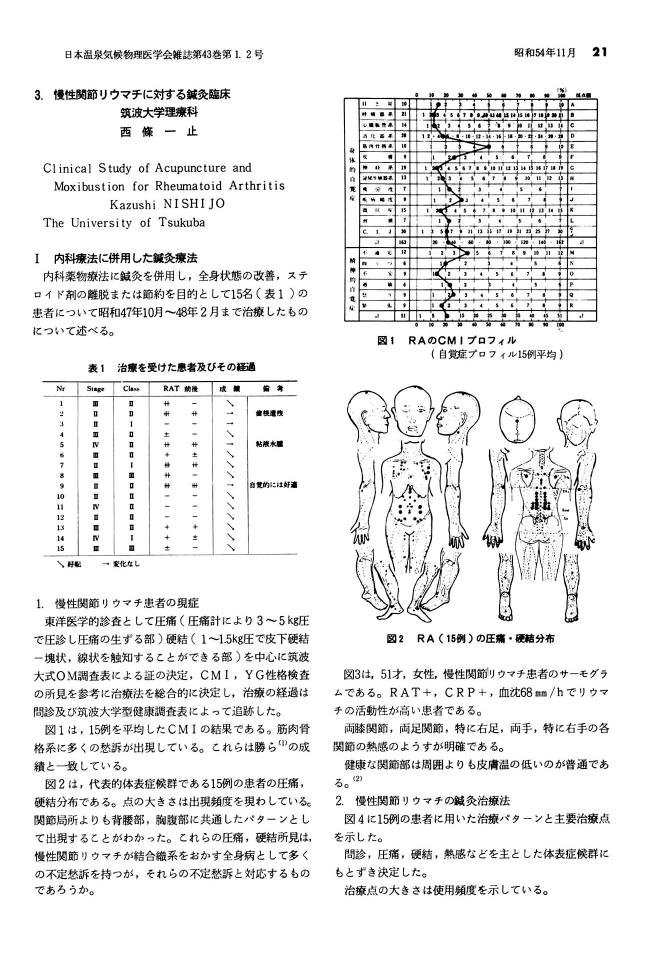

1 0 0 0 OA 慢性関節リウマチに対する鍼灸臨床

- 著者

- 西條 一止

- 出版者

- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会

- 雑誌

- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1-2, pp.21-28,39, 1979 (Released:2010-08-06)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA 物語作成課題に基づく作文能力評価の分析

- 著者

- 平 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.134-144, 1995-06-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 2 2 3

The present study attempted to measure a kind of writing ability. In order to reduce the individual variations of better basic language skills, a story production task was given to 153 junior and senior high school students. They were shown a picture which had been picked up from a picture book and were asked to make essays the picture would inspire them. It was required that they should make stories supposed to be read aloud to 1st grade children of elementary school by their mothers. In order to keep high quality of evaluation, essays were rated by 7 experts. The reliability coefficients based on the generalizability theory showed quite reasonable values. The path diagram showed that the effects of the basic language skills to the quality of essays could be ignored, but that the emotional factors on writing and reading, and voluntary habit of writing in a daily life had significant effects. Moreover, it was suggested that favourable experiences on books in preschool period had an influence on cultivating a positive emotional attitude on writing and reading, but compulsory trainings for writing had nothing to do with other factors.

- 著者

- Tomoya KITAKAZE Naoki HARADA Hidetaka IMAGITA Ryoichi YAMAJI

- 出版者

- Center for Academic Publications Japan

- 雑誌

- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.6, pp.481-487, 2015 (Released:2016-02-12)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 20

Supplements and naturally occurring nutraceuticals effective for maintenance or enhancement of skeletal muscle mass are expected to contribute to prevention of decreased mobility and increased risk of developing metabolic diseases. However, information about available food components remains widely unavailable. In the present study, we investigated the effects of dietary β-carotene on the quantity and quality of skeletal muscle under physiological conditions. Male ddY mice (8 wk old) were orally administered β-carotene (0.5 mg once daily) for 14 d. Dietary β-carotene had no influence on body weight, but increased the soleus muscle/body weight ratio. The cross-sectional area (CSA) in muscle fibers of the soleus muscle was increased, indicating that administration of β-carotene induces muscle hypertrophy. In the soleus muscle of the β-carotene-administered mice, twitch force tended to be increased (p=0.06) and tetanic force was significantly increased, whereas specific force (force per CSA) remained unchanged. Dietary β-carotene increased the mRNA level of insulin-like growth factor 1 (Igf-1) as its splicing variant Igf-1ea, but had no influence on the liver Igf-1 mRNA level or serum IGF-1 level. β-Carotene promoted protein synthesis in the soleus muscle and reduced levels of ubiquitin conjugates, but had no influence on the mRNA levels of two atrogenes, Atrogin-1 and Murf1. On the other hand, β-carotene had no influence on the processing of the autophagy marker protein light chain 3. These results indicate that in mice, administration of β-carotene increases mass and induces functional hypertrophy in the soleus muscle, perhaps by promoting IGF-1-mediated protein synthesis and by reducing ubiquitin-mediated protein degradation.

1 0 0 0 OA カルバペネム非感性かつ広域セフェム耐性腸内細菌科菌種におけるβ-lactamaseの鑑別

- 著者

- 北仲 博光 和知野 純一 荒川 宜親

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

- 雑誌

- 医学検査 (ISSN:09158669)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.479-485, 2014-07-25 (Released:2014-09-10)

- 参考文献数

- 12

近年,カルバペネム耐性の腸内細菌科菌種(CRE)の存在が,日常の臨床現場において問題となっており,カルバペネム耐性の表現型に基づいたCREの分子機構の解明は極めて困難となりつつある.本研究では,カルバペネム非感性又はセフェム耐性を示すEscherichia coli 3株(NUBL-5310,NUBL-5317及びNUBL-9600),Klebsiella pneumoniae 2株(NUBL-5307及びNUBL-5309),Enterobacter aerogenes 1株(NUBL-5311)及びEnterobacter cloacae 1株(NUBL-7700)について,薬剤感受性の測定や阻害剤試験及びPCRを用いてβ-lactamaseの種類の特定を試みた.一部の株については,接合伝達実験,形質転換実験,クローニング,塩基配列の決定を行った.解析したE. cloacae NUBL-7700においては,PCRによりblaIMPとblaCTX-M-1型の保有が確認された.カルバペネムに低感受性もしくは耐性を示す残りの6菌株からは新規のカルバペネマーゼ遺伝子は検出されなかったが,blaCMYやblaDHA,blaCTX-M-型のβ-lactamase遺伝子が検出された.E. aerogenes NUBL-5311については,アミノフェニルボロン酸によりセフェム系抗菌薬の感受性が回復することやPCRによりプラスミド性のβ-lactamase遺伝子が検出されない事から染色体性のAmpC型β-lactamaseの産生量が増加していることが推測された.解析した残りの6株については,CMY-,DHA-あるいはCTX-M-型β-lactamaseの産生量の増加に特定の外膜蛋白質の減少または欠失が加わる事によりカルバペネムへの耐性度が上昇しているという可能性が考えられた.

1 0 0 0 OA 雜録

- 出版者

- 公益社団法人 日本植物学会

- 雑誌

- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.323, pp.502-519, 1913 (Released:2013-05-14)

1 0 0 0 OA Meckel憩室による食餌性腸閉塞の1例

- 著者

- 山本 博崇 本間 陽一郎 浜野 孝

- 出版者

- 日本腹部救急医学会

- 雑誌

- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.81-84, 2010-01-31 (Released:2010-03-03)

- 参考文献数

- 11

症例は22歳の男性。緩徐に増強する腹痛と嘔吐を主訴に当院救急外来を受診した。身体所見,画像所見より腸閉塞が疑われた。腸管虚血も否定できないため,緊急手術を施行した。開腹し腹腔内を検索したところ,Meckel憩室が食塊で充満され,小腸の通過障害をきたしていた。憩室を含む小腸を切除し,手術を終了した。切除した組織には炎症所見は認めなかった。本症例はMeckel憩室による腸閉塞の分類(Rutherford分類)に当てはまらず,まれな症例と考えられた。

1 0 0 0 OA こんにゃくのイメージ・嗜好・消費状況に関する研究

- 著者

- 岸田 典子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.17-25, 1980-01-25 (Released:2010-10-29)

- 参考文献数

- 29

こんにゃくに対するイメージを10尺度, 5段階評価によるS. D法で, 連想を自由連想法で, 世代及び居住地域の異なる女性を対象として調査し, つぎのような結果が得られた。1) こんにゃくは, 日本的・質素・家庭的・エネルギーがない・身体によい・嗜好的な食品であるというイメージがもたれていた。つまり, こんにゃくは, 日本的であるという社会的価値観が非常に強く, いわゆる伝統的な食品であるというイメージがもたれ, また家庭的であるというように, 親近感の強い食品であった。2) こんにゃくに対するイメージは, 世代などの生理的要因の影響が大きく, どの尺度においても, 世代間で有意差がみられた。概して, 高齢者ほど日本的・家庭的・身体によい食品であるというイメージをもっていた。3) 環境要因としての居住地域の違いは, こんにゃくに対するイメージに大きな影響を及ぼさなかった。4) こんにゃくに対する連想として, 世代・地区・地域の相違に関係なく, 第1位は調理・献立上の用途, 第2位は栄養・保健・衛生に関するものであったが, 中学・高校生のみ, 第2位は食品の属性・分類・部位に関するものであった。

1 0 0 0 OA 組織アイデンティティの三つの基準とは何だったのか?

- 著者

- 山城 慶晃

- 出版者

- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター

- 雑誌

- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.77-88, 2015-02-25 (Released:2016-02-25)

- 参考文献数

- 15

This article reviews Albert and Whetten (1985) which was the start of research of organizational identity in business administration. The general images of identity had been a) only one, b) unique, and c) unchangeable. In contrast, Albert and Whetten (1985) argued that organizational identity are a′) stated and single-or-multiple, b′) compatible and self-classified, and c′) changeable, which they expanded the previous interpretation of identity and made it applicable more broadly. However, the following researches cited the three criteria of organizational identity in Albert and Whetten (1985) with three simple words as central, distinctive and enduring, which made the original meanings of what it referred to dragged into vague words. Indeed, there are some researches which misunderstand Albert and Whetten (1985) such as Ashforth and Mael (1989). In order to make sure what the three criteria of organizational identity are this paper explains each criterion of organizational identity using the examples from Albert and Whetten (1985).

1 0 0 0 OA Routine Dynamics;変化する組織ルーチン

- 著者

- 岩尾 俊兵

- 出版者

- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター

- 雑誌

- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.67-76, 2015-02-25 (Released:2016-02-25)

- 参考文献数

- 4

This technical note introduces and expounds routine dynamics, the research field that are getting widespread attention in management science. It is found that there are some key points in routine dynamics. Routine dynamics sees change of organizational routine (OR) as an ordinal thing based on the observations of university-related organizations. For this kind of change, organizational agents have important effects. Agents refer ostensive aspect of OR as a rule, but improvise concrete actions depending on the situations. After that, interactions among agents select and retain new ORs. Organizations change in this way from the routine dynamics viewpoint. Routine dynamics is a fruitful view, but some unsolved questions also exist.

1 0 0 0 OA ハミルトニアンに基づいた制約付きコミュニティ抽出の高速化

- 著者

- 仲田 圭佑 村田 剛志

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.96-101, 2015-01-06 (Released:2015-01-06)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

Recent development of information technology and rise of social media enable us to access massive data. Large scale data such as hyperlink structure in WWW and friendship information in social media can be represented as networks based on graph theory. For analyzing such data, many methods have been proposed. Among them, the methods called community detection have advantages that they can make networks simple and easy to understand. However, most of them had not considered the background knowledge of data, thus some methods called constrained community detection which take such background knowledge into consideration have been proposed. Constrained community detection methods show robust performance on noisy data due to its background knowledge. In particular, constrained Hamiltonian-based community detection methods have advantages such as flexibility of output results. The Hamiltonian, energy in statistical mechanics, can be theoretically considered as a generalization of the Newman's modularity. In this paper, we propose a method for accelerating constrained community detection based on Hamiltonian. Our proposed method is a variant of Blondel's Louvain method which is known for its computational efficiency. We experimentally show that the proposed method is superior to the existing method based on simulated annealing in terms of computational efficiency, and its accuracy is as well as the existing method under the same conditions. Our method enables us to perform constrained community detection for larger networks compared with the existing method.

1 0 0 0 OA コミュニティの対応関係を考慮した二部モジュラリティによるコミュニティ分割

- 著者

- 原田 恵雨 鈴木 育男 山本 雅人 古川 正志

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.1_127-1_134, 2011-01-25 (Released:2011-02-18)

本論文では,二部グラフのコミュニティ対応関係を考慮したコミュニティ分割を定量的に評価する指標である二部モジュラリティを提案し,すべてのコミュニティ分割のパターンに対する二部モジュラリティの分布を調査することにより,その妥当性を示す.さらに,提案した二部モジュラリティを用いたコミュニティ分割手法を提案し,人工的に生成した二部グラフに対し適用することで,その有効性を示す.

1 0 0 0 OA わが国における Fluidics の応用現状

- 著者

- 尾崎 省太郎

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.12, pp.913-926, 1967-12-10 (Released:2009-11-26)

1 0 0 0 OA 地形図の変遷から見た洞庭湖の面積変化に関する研究

- 著者

- 香川 雄一 莫 佳寧

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100175, 2015 (Released:2015-04-13)

現在、世界の各地で湖の面積縮小問題が湖沼の保全面において難題になっている。アラル海をはじめ、カスピ海やチャド湖、中国の洞庭湖や鄱陽湖などでこうした問題が起こっている。長江の中流に位置する洞庭湖は、19世紀前半までの面積が約6,000km2にまで達していた。その後の土砂堆積と人工的な農地干拓により、1998年には約2,820km2にまで縮小した。本研究では過去の地形図の変遷を通して、洞庭湖の面積縮小の具体的な過程を検討する。 本研究では外邦図と中国で発行された地形図を資料とする。1910年代は「中国大陸五万分の一地図集(湖南省部分)」、1920年代は「東亜五十万分の一地図(洞庭湖地区)」、1930年代と1950年代は「洞庭湖歴史変遷地図集」、1960年代は「1964年 湖南省地図集」、1970年代は「旧ソ連製 中国五万分の一地図(洞庭湖地区)」、1980年代は「1985年湖南省地図集」、そして最新のものは「2005年洞庭湖地区地図」を利用し、洞庭湖の面積変化の過程を洞庭湖全体と詳細な部分とで解析していく。 全体の湖面積の比較から見れば、1920年代から1930年代までの間が洞庭湖の変化がもっとも著しかった時期であり、面積と形状が大きく変化している。1930年代から1950年代までの時期には洞庭湖本湖の面積が縮小しながら、周辺の大きな内湖の面積も次第に小さくなっていった。1950年代から1970年代までの間に洞庭湖の本湖が次第に縮小し、大規模な国営農場の建設や河川整備のために、本湖の周辺に分散している内湖の面積も激しく縮小した。1970年代から1980年代には洞庭湖本湖の面積は安定していたが、周辺内湖で面積縮小が進んだ。1980年代に中国水利部は洞庭湖付近での干拓停止を決定した。また、1998年の長江大洪水を契機として、中国政府は治水政策の転換をはかり、「退田還湖」政策を実施し始めた。2000年以降、「退田還湖」政策により洞庭湖の面積は少しずつ回復してきている。こうして1980年代以降は、政府が環境政策を転換したため、2005年までに洞庭湖では779km2の水面が増加した。 洞庭湖の各部分として、東洞庭湖・南洞庭湖・西洞庭湖の変化を比較すると、1920年代から1950年代の間にかなりの面積縮小が進んでいたことが分かった。1950年代以後は面積縮小が緩くなり、周辺の内湖の数量と面積が急減した.これは新中国の成立後、食糧危機と人口増加にともなって湖を干拓し、耕地化させるという政策と密接な関係があったと考えられる。 洞庭湖の周辺では湖の面積が縮小したため、洞庭湖の洪水調節能力が低下し、洪水被害が頻繁に発生した。1998年の夏秋に発生した長江大洪水は洞庭湖地区に非常に重大な損失をもたらした。1998年の大洪水期の衛星画像と1920年代の地図を比較すると、洪水期の東洞庭湖に生じた浸水域の面積は過去の水域とほぼ一致し、西洞庭湖とその周辺地区で水没した地域は過去の地図ではほぼ湖であったことが分かった。 地図の比較を通じて、洞庭湖の面積変化の原因は時代の変容にともなって変わっていくことが分かった。1950年代以前は主に周辺住民が浅い沼で自発的に新田開発を行ったことより面積が縮小した。1950年代からは政府に主導された堤防の建設や国営農場の建設が面積縮小の主な原因であった。過去約1世紀にわたる地形図の変遷を追うことにより、洞庭湖の面積縮小過程を理解することができ、環境問題の要因も把握できた。

1 0 0 0 OA 地域林業の原発被災と担い手問題

- 著者

- 早尻 正宏

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.10, pp.10_28-10_36, 2015-10-01 (Released:2016-02-05)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA ディスコース研究のディスコース

1 0 0 0 OA 「芸術刺繍」におけるウィリアム・モリスの影響

- 著者

- 山本 麻子

- 出版者

- Japanese Society for the Science of Design

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- pp.172, 2006 (Released:2006-08-10)

ヴィクトリア朝初期の一般家庭では、画一的な仕上がりのベルリン刺繍が人気だったが、これに批判的だった芸術家たちは、新しい技法である芸術刺繍を提案した。特にウィリアム・モリスは芸術刺繍の推進者となり、彼の思想に賛同する団体が数多く設立された。中でも1872年に開校された王立刺繍学校では、モリスは講師として関わり、図案も提供した。モリスらの働きかけにより、19世紀後半には芸術刺繍は一般のレベルにも広まり、室内装飾にも影響を与えた。