- 著者

- 寺島 孝明 大賀 涼 加藤 憲史郎 田久保 宣晃

- 出版者

- 一般社団法人 日本交通科学学会

- 雑誌

- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.8-17, 2018 (Released:2019-03-28)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

警察庁発表の交通事故統計によれば、国内の2012年の交通事故発生件数約67万件のうち被追突車両が停止中の追突事故は約21万件であり、その内の13%が多重追突事故に至っている。本研究では、被追突車両が前方へと押し出されて、さらに前方に停止している車両等に衝突して二次被害を発生させる形態の多重追突事故を研究対象とした。追突事故の実態を把握するため、東京農工大学のヒヤリハットデータベースから追突事故時のドライブレコーダの記録を解析した結果、停止中または減速中に追突された車両の運転者の64%が、衝突の衝撃によりブレーキ操作を維持できずに中断していた。このブレーキ操作の中断中に、被追突車両は前方へと押し出され、一部の事故では多重追突事故に至っていた。そこで、本研究では追突事故における被追突車両にポストクラッシュブレーキシステムが搭載されており、追突直後に自動ブレーキ(ポストクラッシュブレーキ)が作動したと仮定して、被追突車両が押し出される距離を推定し、多重追突事故の削減の可能性を検討した。実車による追突事故の再現実験から車両追突時の反発係数を求め、得られた反発係数をドライブレコーダに記録された事故に適応することで、被追突車両が押し出される速度ならびに距離を推定した。ここで停止中の車列の最後尾とその前車との車間距離を2.5mと仮定した場合、最後尾の被追突車両が2.5m以上押し出された場合に多重追突事故に至ることになる。ドライブレコーダに記録された24件の追突事故のうち6件の事故で2.5m以上前方へと押し出されたと推定された。これらの事故に対して事故直後にポストクラッシュブレーキが作動したと仮定した場合、5件の事故で押し出し距離が2.5m以下に抑制できたと予想された。以上のことから、ブレーキ操作中に追突された際にポストクラッシュブレーキにより、被追突車両が前方の車両と衝突する二次被害を削減できる可能性が示唆された。

6 0 0 0 OA 自己概念は分化しているほど心理的に適応しているのか:個人能動性レベルからの再検討

- 著者

- 杜 健 加藤 和生

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.1-9, 2020-07-31 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 34

It has been asked theoretically whether or not more Self-Concept Differentiation (SCD) leads to better psychological adjustment; empirical findings, however, have shown results inconsistent with theoretical hypotheses so far. We argued that previous studies have focused only on the differentiation of self, without acknowledging two types of people being possibly confounded. We hypothesized that the tendency of thinking in more abstract/organized vs. concrete/unorganized ways (as measured by Level of Personal Agency, LPA) would be one of the factors that could distinguish those two types. To examine this possibility, 320 Chinese college students were asked to complete a questionnaire including measures of SCD, LPA, and Subjective Well-Being (SWB). Findings demonstrated the expected significant interaction between LPA and SCD. In the low LPA group, high SCD students self-rated lower in SWB than low SCD students; in the high LPA group, however, high SCD students scored higher in SWB than low SCD students. Those findings suggested that to predict psychological adjustment, we need to take into account not only the extent of SCD, but also the organizing tendency of thinking.

- 著者

- 加藤 拓彦 小山内 隆生 和田 一丸 カトウ タクヒコ オサナイ タカオ ワダ カズマル Kato Takuhiko Osanai Takao Wada Kazumaru

- 出版者

- 弘前

- 雑誌

- 弘前医学 (ISSN:04391721)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2/3/4, pp.71-78, 2006-03

作業療法を行っている統合失調症患者84例を対象とし,対象者の退院に関する意識と社会生活背景としての結婚および就労状況を明らかにすることを目的に面接調査を行った.その結果,退院を希望しない者は29%であり,退院希望者に比べ入院生活に満足している者が有意に多く,年齢は有意に高く,入院期間および罹病期間は有意に長かった.退院への不安については,家族,経済や就労に対する不安が多かった.結婚状況では,対象者の26%に結婚経験があったが,そのうち離婚率は82%と高率であり,結婚継続の困難さが示された.就労については,就労希望者群では就労希望のない群に比し,退院希望者の占める割合が有意に高かった.これらの入院統合失調症患者に対し有効かつ積極的な作業療法を展開していくためには,以上に示した個々の対象者の社会精神医学的側面についての理解を深めることが重要である.

6 0 0 0 異性装を好んだアスペルガー障害の一例

- 著者

- 加藤 章

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 (ISSN:09124047)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.395-404, 2009-03-31 (Released:2010-06-17)

- 被引用文献数

- 1

6 0 0 0 IR 新聞メディアにおける性同一性障害表象

- 著者

- 加藤 慶

- 出版者

- 横浜国立大学

- 雑誌

- 技術マネジメント研究 (ISSN:13473042)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.55-65, 2006

性同一性障害の表象はいかなるものであるのか。本稿は性同一性障害の表象を、新聞メディアを通じて明らかにすることに主題を置いている。分析対象とした時期は埼玉医科大学によって、性同一性障害に社会からの注目が集まった時期から、戸籍の性別訂正が可能となるまでである。

6 0 0 0 OA ミクログリア研究で精神分析学・精神病理学を再解釈する試み

- 著者

- 加藤 隆弘

- 出版者

- 日本生物学的精神医学会

- 雑誌

- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.151-157, 2016 (Released:2018-04-24)

- 参考文献数

- 35

精神医学研究において,精神病理学や精神分析学を含む心の研究は,生物学的研究(脳の研究)とは対極に位置すると思われがちである。筆者は,幸か不幸か,所属している大学病院精神科医局の中で精神分析と生物学的研究という両方の世界に割と深く身を置いてきた。こうした二足の草鞋を履くという経験を元に,現在では,両者は相補的な関係にあると考えており,例えば,精神分析理論の重要概念である無意識的欲動(「生の欲動」や「死の欲動」)の起源はミクログリアをはじめとした脳内免疫細胞ではないか?とさえ考えるようになっている。筆者の研究室(九大精神科分子細胞研究グループ)では,脳と心のギャップを橋渡しするためのトランスレーショナル研究システムを試行錯誤しながら萌芽的に立ち上げてきた。本稿では,特に若手精神科医向けに,こうした研究に着手するようになるまでの一端を紹介する。筆者としては,二足の草鞋を履き続けたことによるメリットを実感しているため,生物学的精神医学を志す精神科医にも精神分析的な素養を少しでも身につけていただければと願っている。

6 0 0 0 OA 五島列島の潜伏キリシタン墓の研究 : 旧木の口墓所調査

- 著者

- 加藤 久雄 野村 俊之 白濱 聖子 藤本 新之介

- 出版者

- 長崎ウエスレヤン大学

- 雑誌

- 長崎ウエスレヤン大学地域総合研究所研究紀要 (ISSN:13481150)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.53-70, 2014-03-31

6 0 0 0 LGBT学生支援のアクションリサーチ

- 著者

- 加藤 慶

- 出版者

- 日本性教育協会

- 雑誌

- 日本=性研究会議会報

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.22-29, 2008-11

6 0 0 0 OA 大友能直公御一代記 : 通俗絵入

6 0 0 0 OA 18年間に扱った血液製剤100万単位の廃棄率と廃棄要因

- 著者

- 遠藤 美紀子 村上 和代 楢本 和美 古賀 江利加 恒川 浩二郎 小澤 幸泰 加藤 秀樹 湯浅 典博

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

- 雑誌

- 医学検査 (ISSN:09158669)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.70-77, 2018-01-25 (Released:2018-01-27)

- 参考文献数

- 18

血液製剤の廃棄量を減少させることはその有効利用のために重要である。1998年から2015年までの当院における血液製剤廃棄量を減少させるための取り組みと,廃棄率,廃棄要因を検討し,最近の廃棄要因の特徴を明らかにした。廃棄率は18年間で0.24%から0.04%に減少した。職種別では,医師と検査技師が要因による廃棄量が減少していた。手順別では,近年,運搬と取扱い要因の廃棄量が増加していた。血液製剤廃棄量を減少させるために,輸血療法に関する正しい知識を輸血療法に携わる医療スタッフ全体で共有することが重要である。

- 著者

- 金丸 麻衣 峠岡 理沙 山里 志穂 堀田 恵理 益田 浩司 加藤 則人

- 出版者

- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会

- 雑誌

- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.38-41, 2019 (Released:2019-08-13)

- 参考文献数

- 13

20歳代,女性。両上下眼瞼の紅斑を主訴に当科を受診した。患者はマスカラを日常的に使用していた。使用していた各種化粧品,外用薬,点眼薬,およびジャパニーズスタンダードアレルゲンによるパッチテストを施行したところ,マスカラ,フラジオマイシン,ペルーバルサム,ロジン,香料ミックスが陽性となった。マスカラの成分別パッチテストを行ったところ,カルナウバロウが陽性となった。カルナウバロウは化粧品や各種ワックス製品に含まれる他,食品や医薬品の添加物として用いられるが,接触皮膚炎の報告は非常に少ない。カルナウバロウに含まれるケイ皮酸がペルーバルサムと香料ミックスとも共通することから,マスカラに含まれたカルナウバロウ中のケイ皮酸によってアレルギー性接触皮膚炎を発症した可能性を考えた。また,外用薬に含まれた硫酸フラジオマイシンに対するアレルギー性接触皮膚炎も合併していた。パッチテストでロジンにも陽性を示し,香料アレルギーの可能性が示唆された。 (皮膚の科学,18 : 38-41, 2019)

6 0 0 0 OA 腹部刺創33例の検討

- 著者

- 野中 有紀子 神谷 忠宏 加藤 岳人 平松 和洋 柴田 佳久 青葉 太郎

- 出版者

- 日本腹部救急医学会

- 雑誌

- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.29-34, 2020-01-31 (Released:2020-09-30)

- 参考文献数

- 18

【緒言】近年,腹部刺創症例に対する治療戦略は,強制開腹手術から選択的非手術管理に移行している。【目的】当施設における腹部刺創症例について検討した。【方法】2006年1月から2017年12月までの12年間に当施設に入院した腹部刺創症例33例を後ろ向きに検討した。【結果】患者背景は,年齢の中央値が57歳で,男性が23例,女性10例であった。緊急開腹手術を行ったのは24例(72.7%)であり,開腹理由は大網を含めた腹腔内臓器脱出が12例,extravasationやfree airなどのCT所見が12例,不安定な循環動態が4例であった。そのうち術中所見で臓器損傷を認めたのは13例で(重複あり),不必要開腹率は50%であった。【結語】当院の不必要開腹率は過去の報告と比べて高く,腹部刺創症例,とくに大網脱出を認める症例に対する緊急開腹手術の適応を見直す必要があると考えられた。

6 0 0 0 OA 大学入学後の学習経験が大学生の学習観に与える影響

- 著者

- 加藤 奈穂子 尾澤 重知

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会研究報告集 (ISSN:24363286)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.2, pp.32-39, 2021-07-03 (Released:2021-07-05)

本研究の目的は,大学入学後のどのような学習経験がアンラーニングを促し,学習観に影響を与えるかを明らかにすることであった.そのために,大学3年生7名を対象とし半構造化インタビューをおこないTEAによって分析した.その結果,本研究の対象となった学生は<一方向型>と<参加型>授業へのスパイラルな経験で,<一方向型>授業への批判的な問題意識が醸成され<強制的に知識を詰め込む必要はない>とアンラーニングが発生した.そして<学習とは社会で活躍するために行うこと>とする学習観が強化された.

6 0 0 0 OA 訪問看護の利用が往診時診療時間に与える影響:前向きコホート研究

- 著者

- 加藤 萌 富田 理哉 後藤 高明 西園 久慧 加藤 光樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.42-48, 2022-06-20 (Released:2022-06-21)

- 参考文献数

- 18

目的:在宅医療を受けている患者における訪問看護利用と往診時診療時間との関連を明らかにすること.方法:2019年9月1日から11月30日の間に日本の3ヶ所の都市部クリニックで在宅医療を受けていた患者を対象とし,両者の関係について単変量解析および多変量解析(施設クラスターを考慮した負の二項回帰分析)を行った.結果:解析対象者は278人であり,訪問看護の利用は単変量解析,多変量解析いずれにおいても,有意に往診時診療時間の減少に関連していた(それぞれ P < 0.018,P < 0.001).訪問看護の利用による往診時診療時間の減少量は平均10.3分(95%信頼区間,9.9-10.8)と推定された.結論:訪問看護の利用によって往診時診療時間が短縮することが示された.訪問看護は在宅医療において医師の負担を軽減しうることが示唆され,より良い協働方法についてさらなる研究が必要である.

- 著者

- 加藤 宏公 柳澤 博紀 奥村 英雄 井上 眞人 三田村 仰

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.249-260, 2021-09-30 (Released:2022-01-12)

- 参考文献数

- 17

本研究では、3名の慢性期統合失調症患者に対しグループ介入のアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)を実施し、介入プログラムの効果を検討した。介入はプログラム4回とフォローアップ2回の全6回であり、シングルケースデザインを用いて、アウトカム指標として価値に基づく行動の生起頻度、プロセス指標としてVQ、CFQ、BEAQを測定した。結果、価値に基づく行動の生起頻度は、3名共に有意な増加(p<.05)が認められた(Tau=0.43—0.53)。プロセス指標は、目視分析において介入中は有意な傾向があり、介入後はベースラインのレベルに戻る傾向がみられ、1名のVQ(前進因子)のみが有意であった(Tau=0.69)。以上から、グループACTプログラムは統合失調症のリカバリー支援として各参加者の価値に基づく行動の促進に有効であり、介入後の行動の般化と維持には、段階的な介入方法のさらなる検討が必要である。

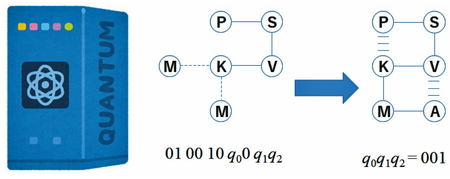

6 0 0 0 OA 量子コンピュータを利用したタンパク質の畳み込みモデル

- 著者

- 齊藤 瑠偉 奥脇 弘次 望月 祐志 永井 隆太郎 加藤 拓己 杉﨑 研司 湊 雄一郎

- 出版者

- 日本コンピュータ化学会

- 雑誌

- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.39-42, 2022 (Released:2022-11-16)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

We have performed a series of quantum computations for folding of the PSVKMA peptide by using the blueqat AutoQML simulator by which a given problem can be converted from QUBO (quadratic unconstrained binary optimization) of quantum annealing to QAOA (quantum approximate optimization algorithm) of VQE (variational quantum eigensolver). The IonQ quantum system of ion-trap type was utilized as well. A three qubit problem was successful by both. However, the situation became difficult for a five qubit case, especially for the IonQ having vulnerability to noises.

6 0 0 0 OA 創薬シーズとしての環状ペプチドの優位性

- 著者

- 田口 翔大 西村 仁孝 後藤 佑樹 加藤 敬行 菅 裕明

- 出版者

- 公益社団法人 日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.4, pp.176-179, 2021-04-25 (Released:2021-04-25)

- 参考文献数

- 17

- 著者

- 川島 眞 加藤 俊之 藤井 千恵 加藤 るみこ

- 出版者

- 日本臨床皮膚科医会

- 雑誌

- 日本臨床皮膚科医会雑誌 (ISSN:13497758)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.488-496, 2018 (Released:2018-06-27)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

再発型単純疱疹(口唇ヘルペス,性器ヘルペス)患者に対するファムシクロビル(FCV)の1日治療の有効性および安全性について,ランダム化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験で検討した. 本試験では,FCV 1000 mg(FCV錠 250 mgを4錠)又はプラセボを単純疱疹の前駆症状発現から6時間以内に1回目を服薬し,2回目を1回目から12時間後に服薬した. 1134例の患者がFCV群又はプラセボ群にランダム化された後,531例が治験薬を服薬した(Intent-to-treat).主要評価項目はIntent-to-treatからAborted lesion症例を除いた集団373例を対象に解析した.主要評価項目であるすべての病変部位が治癒するまでの時間の中央値は,FCV群で4.7日,プラセボ群で5.7日であり,FCVの1日治療は,治癒までの時間を有意に短縮した(P=0.008).副次評価項目である病変部位のウイルスが消失するまでの時間およびすべての病変部位が完全痂皮化するまでの時間についても,有意に短縮した(それぞれP=0.042,P=0.004).有害事象の発現率はFCV群で19.0%(50/263例),プラセボ群で11.6%(31/268例)であり,重篤な有害事象は発現しなかった.以上より,FCVの1日治療の有効性が検証され,高用量投与による安全性上の問題は認められなかったことから,本治療法は再発型単純疱疹の有用な治療選択肢の一つとなることが示唆された.試験登録番号JapicCTI-163223

6 0 0 0 OA 同害報復の法思想

- 著者

- 加藤 恵司

- 雑誌

- 聖学院大学論叢 = The Journal of Seigakuin University (ISSN:09152539)

- 巻号頁・発行日

- vol.第22巻, no.第1号, pp.1-18, 2009-11

This thesis, through consideration of historical findings, discusses punishment through talio, that is, "an eye for an eye, a tooth for a tooth". Lex talionis, or retributive justice, is completely denied in legal systems throughout the world. This paper does not intend to present arguments for or against the principle of punishment; rather, it discusses the emergence and contents of talio. The process by which the Sumerian Law of West Asia led to the Code of Hammurabi is first examined. Then the concept of talio in ancient Jewish law is considered. Next, consideration of talio in Roman and Islamic Law are touched upon, Finally, the legal concept of talio held by Kant and Hegel, and how this eventually evolved into the principle of retribution, will be discussed. In reviewing the principle of retribution, an argument is made that the concept of talio is the model for the principle of legality, manifesting the principles of equality, human rights and justice.