1 0 0 0 OA 発光性クロミック銅(I)錯体

- 著者

- 加藤 昌子

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.110-115, 2015-04-30 (Released:2015-04-30)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

Recent developments of luminescent copper(I) complexes are remarkable and some copper(I) complexes exhibit interesting chromic behaviors of luminescence in response to outer stimuli such as temperature, vapor, and mechanical force. In this article, recent progress of luminescent chromic copper(I) complexes is introduced. Tetranuclear copper(I) clusters with the cubanetype [Cu4I4] core present good examples of luminescence thermochromism, vapochromism, and mechanochromism. In addition, some unique chromic systems are found recently: A dinuclear copper(I) complex, [Cu2(μ-I)2(dmso)2(PPh3)2](dmso = dimethyl sulfoxide) exhibits unique photochromic luminescence on the basis of the flip and release of dmso. Highly luminescent mononuclear copper(I) complexes with ternary ligand systems, [CuI(PPh3)2(L)](L = N-heteroaromatic compounds) are generated by the mechanical grinding.

1 0 0 0 IR 重度聴覚障害児の発話の韻律的特徴に関する縦断的研究 : 発話速度とピッチを指標として

- 著者

- 湯浅 哲也 加藤 靖佳 板橋 安人 YUASA Tetsuya KATO Yasuyoshi ITABASHI Yasuto

- 出版者

- 筑波大学特別支援教育研究センター

- 雑誌

- 筑波大学特別支援教育研究 (ISSN:1883924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.1-8, 2018-03

本研究は,重度聴覚障害児の発話にみられる発話速度およびピッチを取り上げて,その韻律的特徴の変化を縦断的に究明していくことを目的としている。今回は,重度聴覚障害児1名を対象に,小学部3年,小学部6年,高等部3年の3時点において,「せつぶん」の音読を実施した。その音読された発話音声の発話速度とピッチを音響的に測定し,各段階および健聴者との比較検討を行った。その結果,発話速度は小学部3年時点に比べ高等部3年時点になると速くなることが示された。ただし,小学部6年時点は小学部3年時点より速度低下が認められた。その要因として,①発話材料の内容を熟考しながら音読したため,②発音要領を明瞭に意識して読もうとしたため,結果的にゆっくりになったと考えられた。また,ピッチに関しては,年齢が上がるにつれて下がっており,高等部3年時点では健聴女性と近似したピッチを示すことが明らかになった。

1 0 0 0 OA 脳卒中発症により急性期病院に入院となった高齢患者の子が抱く思い

- 著者

- 岩佐 由貴 加藤 真紀 原 祥子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- pp.20190724058, (Released:2019-10-11)

- 参考文献数

- 17

目的:初発脳卒中で急性期病院に入院した高齢患者の子が親の入院中に抱く思いを明らかにする。方法:急性期病院に入院した65歳以上の初発脳卒中患者の子10名に半構造化面接を行い質的記述的に分析した。結果:高齢脳卒中患者の子は,親が突然に【脳卒中になったことに衝撃を受ける】思いを抱いていた。親の命が危機にさらされることで改めて【親の生は尊い】とし,親が脳卒中を発症したことや障害を負ったことに【自分にはどうしようもないから心が痛む】と思っていた。それでもやはり,親には脳卒中発症前の【もとの姿を取り戻してほしい】と願い,治療にのぞむ親に対して【子としてできることをしてあげたい】が,障害を負った親と自分の【今後の生活が悩ましい】という思いを抱いていた。考察:看護師は高齢脳卒中患者の子が抱く思いを理解し,衝撃や苦悩を和らげるとともに,子としての役割を果たせるよう支援することの重要性が示唆された。

1 0 0 0 OA ランダム荷重下での疲労亀裂伝播 (第4報)

- 著者

- 岩崎 紀夫 加藤 昭彦 川原 正言

- 出版者

- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers

- 雑誌

- 日本造船学会論文集 (ISSN:05148499)

- 巻号頁・発行日

- vol.1981, no.149, pp.268-278, 1981 (Released:2009-09-16)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

Fatigue crack growth under random loading has been extensively studied since nearly a decade in relation with the design of offshore structures, ship hulls, pressure vessels and so on.For the sake of simplicity, random loads in service conditions are often simulated by block programmed loads in laboratory fatigue tests. However, very few studies have been conducted on the difference of fatigue crack growth behaviour between random loads and block programmed loads.The authors previously presented an experimental study on fatigue crack growth under block programmed loads, and discussed on the effect of block size on fatigue crack growth life. A proposed model gave a good prediction of fatigue crack growth life in block programmed loading tests. In the present paper, fatigue crack growth tests were performed under three different types of block or random loads. Experimental results show that fatigue crack growth behaviour under random loads is very similar to that under block programmed loads with short periods. Miner's rule gave a non-conservative estimation for crack growth life under both random and short block loads. Life estimation by the model previously proposed agreed well to the experimental results.

- 著者

- 加藤 浩平 藤野 博 Kohei KATO Hiroshi FUJINO 加藤 浩平(東京学芸大学 特別支援科学講座 支援方法学分野) 藤野 博(東京学芸大学 特別支援科学講座 支援方法学分野) Kohei KATO(Tokyo Gakugei University) Hiroshi FUJINO(Tokyo Gakugei University)

- 出版者

- 東京学芸大学学術情報委員会

- 雑誌

- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:18804306)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.2, pp.277-284, 2018-02

1 0 0 0 ゴミの「ポイ捨て」への行政対応と市民意識に関する研究

- 著者

- 永井 利明 加藤 哲男

- 出版者

- 環境情報科学センター

- 雑誌

- 環境情報科学. 別冊, 環境情報科学論文集 = Environmental information science. Extra, Papers on environmental information science (ISSN:03896633)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.223-228, 2005-11-14

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 三菱商事と安治川鉄工所 : 総合商社の経営介入行為に関する1つの試論

- 著者

- 加藤 健太

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.4, pp.521-543, 2014-02-25 (Released:2017-05-17)

本稿の目的は,戦間期の三菱商事(商事)と安治川鉄工所(安治川)の事例を対象にして,取引先企業との関係の中で発揮された総合商社の機能を検証することである。三菱商事は,国内,海外双方にわたる一手販売権の獲得を狙って,安治川鉄工所に対し多面的な機能を果たした。第1に,商事は,安治川の顕著な業績悪化を契機に積極的な経営介入へと方針転換を図り,無担保融資を実施するなど資金面で重要な役割を担った。同時に,安治川向け融資をめぐる条件の再設定にコミットし,同社の取引先である山口銀行との交渉役を演じた。第2に,商事は,出張ないし常駐という形で,複数の社員と経営幹部を安治川に派遣したが,こうした行為は経営資源の供給と経営監視の強化という2つの機能を併せもったと考えられる。同時に,商事は安治川の再建計画の策定と実施にあたって,積極的に関与していた。この一連の過程で,商事は,大阪支店を中心とする国内外の店舗間取引ネットワークを通じて,安治川製品の市場開拓も進めたのである。

- 著者

- 加藤 真紀 山口 功 Kato Maki Yamaguchi Isao カトウ マキ

- 出版者

- 東京家政大学

- 雑誌

- 東京家政大学研究紀要 2 自然科学 (ISSN:03851214)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.39-42, 1997

- 著者

- 北村 陽英 加藤 綾子

- 出版者

- 奈良教育大学

- 雑誌

- 奈良教育大学紀要. 自然科学 (ISSN:05472407)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.21-28, 2007-10-31

Among the cases under guidance for social withdrawal by the public health centers, 45% are said to have a history of past school non-attendance, and 31%, an academic standing of high school dropout. These figures imply the existence of many subjects with a history of extended non-attendance in high school, subsequent transfer or dropping out, culminating in eventual social withdrawal. To determine the process such students follow leading to social withdrawal, 116 cases of school non-attendance or dropouts with tendencies of social withdrawal among 17,211 high school students in 2004 were followed through reports from the‘yogo' or school healthcare teachers starting from when such students were attending school through August 2005. School non-attendance had been noted before entering high school in 20%, during the 1st year of high school in 51%, and the 2nd year of high school in 19%. Transfers and dropping out were most prominent in the 1st and 2nd years of high school, with the number of cases of school non-attendance, transfers, and dropouts falling in the 3rd (final) year of high school. This was taken to indicate that most such students appeared to have dropped or transferred out in the first two years of high school, with few remaining in school into the 3rd year. Interpersonal relationships were cited as the reason for school non-attendance by many, followed by familial circumstances of absence of caregivers in 33%, and excessive pressure from family in 21%. Diagnoses were established in only seven cases, but eating disorder, depression, and wrist cutting being noted at relatively high frequencies. In the first five months of 2005, 31% had dropped out, 21% had transferred, 22% were under treatment, 23% appeared to be heading toward recovery, and 4% had become fully reinstated in school. Although the course of students following transfer is unknown, given that the dropouts had for most part been non-attendant students in high school with a tendency of withdrawal, the course and prognosis of high school non-attendant students tending towards withdrawal cannot be considered good. Among the various types of school non-attendance, the apathetic non-attendance type is believed to be at high risk of non-attendance in high school, leading on to dropping out, and subsequent withdrawal from society and holing up within the home.

1 0 0 0 OA いわゆる"大磯層"の中に発見された傾斜不整合について

- 著者

- 立岩 巖 生越 忠 加藤 昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.707, pp.358-359, 1954-08-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 IR テ形節分類の一試案 : 従属度を基準として

- 著者

- 加藤 陽子 Yoko KATO 国際大学日本語プログラム International University of Japan

- 雑誌

- 世界の日本語教育. 日本語教育論集 = Japanese language education around the globe ; Japanese language education around the globe (ISSN:09172920)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.209--224, 1995-04-28

本稿は、用言のテ形(書いて、白くて、静かで、など)で接続されている複文を、従属節の主節に対する依存の程度(従属度)の違いによって分類することを目的とした。その従属度を測定する基準の一つとして、「主節末のモダリティや否定辞のスコープによる複文の構造」という統語的側面 を考察した。これらのスコープを観察することで、複文は、主節末のスコープが主節命題と従属節命題まで及ぶ構造(α構造)と、主節末のスコープが主節の命題のみにしか及ばない構造(β構造)に分けられた。本稿では、このα・βの構造の違いが、従属度を反映し、分類の統語的基準になると考えた。また、従属度を測定するもう一つの基準として、「節間の関係的意味を成立させる要素」という意味的な側面 を考えた。この要素は、(1)従属節の、複文全体における命題形成の機能、(2)主節・従属節間の論理関係、(3)主節・従属節間の時間・順序関係、(4)主節・従属節の述語の主語の異同、の四つである。本稿では、これらの要素が相互に関連しながら緊密に節同士が関係しあって複文を構成するものを従属度の高いテ形、これらの要素間にあまり関係がなく、節間の緊密な関係もみられないものを従属度の低いテ形、とした。この二つの基準から、テ形節は、テ1(付帯状況)、テ2(継起的動作)、テ3(原因・理由)、テ4(並列)、テ5(発言のモダリティ成分)に分類され、テ1からテ5の順番で、従属度が低くなっていくことを述べた。

- 著者

- 佐藤 研吾 山本 和彦 加藤 邦人

- 出版者

- 社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.27-30, 2009

- 参考文献数

- 4

人間は気配を認識する能力がある。その中でも視覚による気配の認識は、視野の端の領域である周辺視野にて行われ、その後気配の対象をとらえるために注意を中心視野に移動させる場合がある。周辺視野は解像度が低く、物の詳細を見ることができないが、そのような状態の中から人間はなんらかの情報を知覚している。この知覚した情報を解析できれば、人間の新たな視覚系における認識パターンを見つけることができると考えられる。本研究ではその情報のひとつとして空間認識能力が関係していると考え、マネキンとその等身大のパネルを用いて気配の認識時における空間認識能力について実験により検証した。

1 0 0 0 OA 循環器病棟における薬学的介入の経済効果

- 著者

- 加藤 隆寛 岩澤 瞳 甚目 陽子 加藤 顕子 築山 郁人 斎藤 寛子

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.12, pp.680-690, 2017-12-10 (Released:2018-12-10)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 1 2

The efficacy of pharmaceutical interventions for patients with cardiovascular disease has been reported in several countries. However, the interventions especially for patients with cardiovascular disease have not been evaluated for safety, efficacy and economy. To evaluate pharmaceutical interventions in the cardiovascular ward, we evaluated the economic benefit of pharmaceutical interventions retrospectively. We classified pharmaceutical interventions into 3 items, which included type of intervention, intervention that influences patients' outcome, and intervention according to guidelines. Moreover, we evaluated for economic benefit regarding the prevention of serious adverse drug reactions, and avoidance of drug interaction. We also collected interventions for initiating drugs, and the estimated cost savings by decreasing the risk of hospital readmission by initiating drugs.One hundred and thirteen interventions were accepted and 27 interventions were rejected. It was considered that 48 interventions led to safety. The cost saving associated with pharmaceutical interventions that include the prevention of serious ADRs, avoidance of drug interaction and others was estimated to be about 13 million-yen of financial benefit.In addition, 33 interventions were those for changing medications according to several guidelines. The interventions (drug initiation) cut the medical care cost by about one million yen per year by the decreased risk of hospital readmissions.This is the first study to estimate the economic impact directly associated with various pharmaceutical interventions of pharmacists in cardiovascular disease in Japan. Evaluating the economic impact in relation to the pharmaceutical interventions is an important method for assessing the role of pharmacists.

1 0 0 0 OA ストレス緩和効果向上におけるインタラクションの重要性

- 著者

- 林 里奈 加藤 昇平

- 雑誌

- 第80回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, no.1, pp.17-18, 2018-03-13

近年,ロボット技術の発展にともない,ロボットセラピーが注目を集めている.中でも認知症予防・改善効果が確認されているパロは,触り心地にこだわって設計されており,ぬいぐるみのような柔らかい触感を有する.一方,ドール/ぬいぐるみセラピーという療法が存在し,パロに似たぬいぐるみを抱きしめることにより癒しを得ているユーザがいることも事実である.そこで本研究では,ロボットセラピーとドール/ぬいぐるみセラピーのストレス緩和効果を比較検証し,インタラクションの重要性を確認したため,報告する.

1 0 0 0 OA 特発性頸部内頸動脈解離10症例の臨床的検討

- 著者

- 名古屋 春満 武田 英孝 傳法 倫久 加藤 裕司 出口 一郎 福岡 卓也 丸山 元 堀内 陽介 棚橋 紀夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.59-66, 2011-01-25 (Released:2011-01-26)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 7 5

2002年8月から2009年10月までの間に埼玉医科大学国際医療センター・埼玉医科大学病院を受診した特発性頸部内頸動脈解離症例10例(年齢は36~70歳,男性8例,女性2例)について臨床的検討を行った.診断にはSASSY-Japan脳動脈解離ワーキンググループの「脳動脈解離の診断基準」をもとに,頭部MRI・MRA,3D-CTA,脳血管撮影,頸動脈超音波検査などの検査を用いて行った.脳虚血発症例は8例,頸部痛のみの症例が1例,無症候性が1例であった.発症時に頭痛または頸部痛を伴った症例は4例(40%)であった.10例中4例で発症後3カ月以内に画像上解離血管の改善が認められた.発症3カ月後のmodified Rankin Scale(mRS)は7例がmRS 1であり,3例がmRS 2と全例で転帰が良好であった.平均観察期間17.2カ月において,全例で脳卒中の再発を認めなかった.本邦においても特発性頸部内頸動脈解離症例は決して稀ではなく,内頸動脈の閉塞または狭窄を来した症例に遭遇した際には,常に本疾患を念頭においた複数の検査を可及的速やかに行う必要がある.

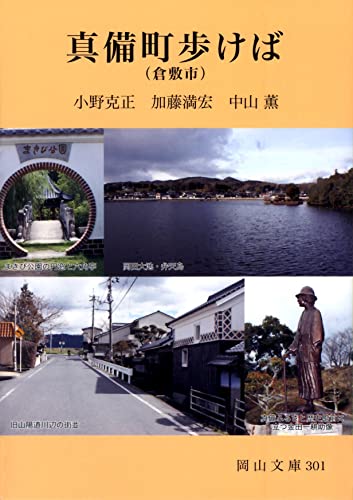

1 0 0 0 真備町(倉敷市)歩けば

- 著者

- 小野克正 加藤満宏 中山薫著

- 出版者

- 日本文教出版

- 巻号頁・発行日

- 2016

- 著者

- 加藤 政洋

- 出版者

- 立命館大学人文科学研究所

- 雑誌

- 立命館大学人文科学研究所紀要 (ISSN:02873303)

- 巻号頁・発行日

- no.83, pp.1-22, 2004-02

- 著者

- 加藤和人 横山俊夫編

- 出版者

- 京都大学霊長類研究所

- 巻号頁・発行日

- 2001