- 著者

- 池田 拓郎 佐々木 聖馬 岡 真一郎 後藤 純信

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.215-219, 2013-04-20

- 参考文献数

- 21

〔目的〕本研究では,巧緻運動(DM)と粗大運動(GM)における運動イメージの脳内活動の相違を検討した.〔対象〕健常若年成人10名(平均年齢21.3±1.1歳,男性10名).〔方法〕DMとGMを運動イメージ,自己ペースと外的ペース随意運動で行わせ,課題中の脳血流変化をNIRSで計測した.〔結果〕DMイメージ時は,自己ペースおよび外的ペース随意運動時と比べ全ての関心領域で有意なoxy-Hbの変化はなく,また,GMイメージ時と比べ左運動前野領域と左一次感覚運動野領域で有意なoxy-Hbの増加があった.〔結語〕手指に関与する神経細胞は,肩の神経細胞と比べて高密度に存在していることから,DMによる運動イメージは,GMによる運動イメージよりも脳血流が増加したのではないのかと示唆された.<br>

1 0 0 0 OA ドイツにおける教育福祉専門職の拡大と分化

- 著者

- 吉岡 真佐樹 Masaki YOSHIOKA

- 雑誌

- 京都府立大学学術報告. 人文・社会 = The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Humanities and social science (ISSN:13433946)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.97-119, 1998-12-25

1 0 0 0 OA 一般女子大学生における足趾機能と歩行および膝関節筋機能の関係

- 著者

- 荒井 鷹哉 岡 真一郎 礒部 裕輔 古川 晃大 有岡 大輔 松元 大門 野田 健司 村上 巧一

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1383, 2015 (Released:2015-04-30)

【はじめに,目的】浮き趾とは,立位時に足趾が地面に接していない状態を指す。近年,若年者の浮き趾が増加傾向であり,両側いずれかの趾が接地していない者は若年女性で76%と報告されている(福山ら,2013)。浮き趾発生の原因として,幼児期から学童期における外遊びの頻度や自動車などでの通園による生活様式の変化やハイヒールやサンダルなどの履物による影響が報告されている(福山ら,2013)。浮き趾と足趾把持力に関する先行研究では,浮き趾を有するものは,足趾把持力が低下していること(福山,2009),足趾把持力が歩行速度と下肢筋力が関係するとの報告(金子。2009)がある。しかし,浮き趾と歩行および膝関節筋機能との関係についての報告は少ない。本研究の目的は,浮き趾を含む足趾機能と歩行および膝関節筋機能との関係について調査した。【方法】対象は,一般女子大学生30名(平均年齢21.3±0.6歳)であった。測定項目は浮き趾,足趾把持力,アーチ高率,10m歩行時間(WT)および膝関節等速性筋力の測定を行った。足趾把持力は,T.K.K3000(竹井機器)を用いて左右2回測定し,その最大値を体重で除し代表値とした。アーチ高率は,立位時の足底面から舟状骨粗面までの高さをデジタルノギス(プラタ)で計測し,その値足長で除し,立位アーチ高率(アーチ高率(%)=舟状骨高/足長)を算出した。膝関節等速性筋力測定は,BIODEX SYSTEM3(BIODEX)を使用し,膝関節屈曲,伸展運動を角速度60deg/secで行った。浮き趾の測定は,木製のボックス(R-tec社製)上に設置した厚さ15mmのアクリル板上に被験者を立たせ,静止立位および足趾への荷重移動(動的立位)時の足底面をスキャナーGT-X750(EPSON)で撮影した。被験者には,両足内縁5cm開脚位で2m前方の視標を注視させた。浮き趾の評価は,福山ら(2009)の浮き趾スコアに基づき20点満点の評価法で点数が低いほど足趾の接地状態が悪く,完全接地を2点,不完全接地を1点,不接地を0点として採点し,動的立位時に18点以下で浮き趾と判定した。統計学的分析は,JASTATS3.0を使用し,浮き趾,足趾把持力,アーチ高率,WTおよび等速性筋力との関係はSpearman順位相関分析を用い,有意水準は5%とした。【結果】足趾把持力とWTの関係はr=-0.52と有意な負の相関,足趾把持力と屈曲トルクの関係はr=0.42と有意な正の相関があった。WTと屈曲トルクの関係はr=-0.36と有意な負の相関があった。しかし,足趾把持力と浮き趾の間に有意な相関はなかった。浮き趾と筋機能との関係は,膝伸展トルク60deg/secではr=0.48,膝屈曲パワー60deg/secではr=0.43と有意な正の相関があった。しかし,浮き趾とアーチ高率との間に有意な相関はなかった。【考察】本研究の結果,足趾把持力とWTに有意な負の相関,足趾把持力と膝屈曲トルクに有意な正の相関があった。WTと膝屈曲トルクに有意な負の相関があった。足内在筋は前足部を安定させ,内側縦アーチを上げ,立脚終期と遊脚前の足関節底屈のための強固なてこを作る(Donald,2005)。また,足趾屈曲力と最速歩行速度との間に相関がみられたことは,上肢筋群,体幹筋群,下肢筋群の協調的な働きなどによって生じる推進力を足趾が効率よく床面へと伝達し,筋出力を推進力へと転換するための重要な役割を担うと報告している(太箸ら,2004)。本研究では先行研究と同様の傾向がみられたことから,足趾把持力は歩行において筋出力を推進力へと転換する上で,重要な役割をはたすと推察される。一方,浮き趾は内側縦アーチの指標であるアーチ高率との相関はなく,膝関節筋機能と正の相関があった。長谷川ら(2010)は,足趾の接地は足部全体の剛性を高め,駆動力を効率よく床面に伝達する役割を担っていると述べている。また,加辺(2003)によると足趾屈筋群の活動は,足および膝関節周囲筋の同時収縮を促通し,下肢の機能的連鎖の引き金であると報告している。そのため,足趾の接地は膝関節筋機能を効率よく発揮させ,共同収縮するための土台として重要な役割を果たしていると考えられる。今後の課題としては,浮き趾に関連する生活習慣について調査していきたい。【理学療法学研究としての意義】本研究の結果,足趾把持力は歩行の推進力への転換に寄与し,足趾の接地は膝関節筋機能を発揮するための土台としての重要性が示唆された。女子大学生における足趾把持力および浮き趾ついて調査することは,女性の歩行能力および下肢筋力の維持,向上における運動介入の基礎資料としての意義があると考える。

1 0 0 0 OA N95マスク装着における集団実技指導の効果

- 著者

- 小川 謙 横岡 真由美 石角 鈴華 斉藤 容子

- 出版者

- Japanese Society of Environmental Infections

- 雑誌

- 環境感染 (ISSN:09183337)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.91-95, 2006-06-30 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 9

N95マスクの装着に際し, フィットテスト, フィットチェックによるトレーニングが重要であると言われている. 今回, 我々は自己流で装着した場合, どの程度正しくマスクがフィットしているのかの実態調査を行い, また集団指導でもフィットチェック及びフィットテストを含む実技指導は効果があるかを検証した. その結果, S病院に勤務する職員79名の内61%が, 自己流ではマスクがフィットしていなかった. さらに, フィットしなかった職員を「指導群」「非指導群」の2群に分け, 集団実技指導の効果を検討したところ,「指導群」において有意にN95マスクがフィットするようになつた (P<0.05). このことから, 指導の重要性が明らかとなり, 方法は個別指導でなくとも, 集団指導でも効果があることが示唆された. 一方, 指導した群においても36%がフィットしなかった. これらの職員に対しては, 個別指導を加え, さらに密着性が得られない場合は, フィットするマスクの選択ができるよう, 数種類の常備が必須である.

- 著者

- 太田 智行 西岡 真樹子 中田 典生 福田 国彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.499-507, 2017-06-30 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 40

米国を中心に発展しているポイントオブケア超音波検査(point of care ultrasound, POCUS)は,臨床上重要と判断されたものを中心に評価するfocused ultrasound examination(的を絞った超音波検査法)が主体となる超音波検査であり,系統的で連続的な評価を行う従来の超音波検査とは異なる。臨床上の判断を間違えば,的外れな診療になってしまうリスクを負う。FAST,FATE,BLUE,RUSH,two-point compression methodはPOCUSの代表的プロトコールであるが,これらの開発された経緯や概略を理解することでfocused ultrasound examinationがCT検査に依存した日本の医療にもたらし得る変化を想像できるのではないかと思われる。CT検査依存で得た便利さや確実さと引き換えに,日本人は過剰な医療被ばくのリスクに直面している。今後,日本の医療がどう変化していくか,focused ultrasound examinationが普及するかどうかにかかっている。今後の動向を注視していく必要がある。

- 著者

- 友岡 真秀

- 出版者

- 早稲田大学日欧研究機構イタリア研究所研究紀要編集委員会

- 雑誌

- 早稲田大学イタリア研究所研究紀要 = Research bulletin (ISSN:21868905)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.45-77, 2017-03

1 0 0 0 OA 健常者および気管支喘息患者における深呼吸の気道拡張効果

- 著者

- 金森 一紀 魚谷 浩平 高倉 文嗣 西岡 真二 越野 健 藤村 政樹 中積 泰人 岡藤 和博 松田 保 上尾 友美恵 柴山 正美 川井 清

- 出版者

- The Japanese Respiratory Society

- 雑誌

- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.9, pp.970-976, 1986-09-25 (Released:2010-02-23)

- 参考文献数

- 24

健常者および非発作期の気管支喘息患者を対象に深吸気の影響を検討した. Maximum expiratory flow-volume curve のV25をMEF25, これと同一肺気量における partial expiratory flow-volume curve のVをPEF25とし, Deep Inspimtion (DI) Index=(PEF25-MEF25)/PEF25を求めた. 健常者では若年者の DI Index は負となり深呼吸による気道拡張効果が認められたが, この効果は加齢とともに減弱し, 50歳以上では DI Index は正の値になった. 抗コリン剤吸入後には DI Index は有意に増加して正の値となり年齢差は認められなくなったことから, 若年者では迷走神経の緊張が強く気道の resting tone が収縮性に保たれていることが推測された. 気管支喘息のうち40歳未満で%FEV1.0≧70%の患者では DI Index は負となり, 抗コリン剤吸入後には有意に増加して年の値となったことから, 気管支喘息でも深呼吸の気道拡張効果は存在し迷走神経が関与していると考えられた.

- 著者

- 今岡 真和 板垣 香里 黒﨑 恭兵 七川 大樹 中村 貫照 池内 まり 藪 陽太 児玉 佳奈子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, 2016

【はじめに,目的】標準型車いすの多くは,折りたたみ機能を有し座面および背面はスリングシートが採用されている。また,この折りたたみ機能は乗車時の快適性を損なう要因と指摘されている。そこで,これまでに我々は介護老人保健施設(以下:老健施設)入所者を対象にバネ式座面機構を採用した標準型自走式車いすと,従来からのスリングシート機構の標準型自走式車いすを比較し,検討を行ったところ,バネ式座面機構は有意に乗車時の体圧分散性,駆動性,動的安定性の乗車時快適性に関わる3要素が向上するという知見を得た。しかしながら,同タイプ車いすを入所者へ長期使用させることによる,身体や精神に与える影響は明らかになっていない。そこで,本研究は施設入所車いす使用者を対象にバネ式座面機構の標準型自走式車いすを3ヶ月間使用させ,身体機能や精神機能に与える影響を検証することとした。【方法】対象は大都市近郊A老健施設に入所する標準型車いす使用者とした。研究同意が得られた女性19名,平均年齢88.7±6.9歳をランダムに2群化し,バネ式座面機構車いす(ピジョン社製アシスタイースI・II)群10名(以下:イース群)と比較対照とするため,スリングシート座面機構車いす群9名(以下:スリング群)とした。なお,全ての測定は開始前と3ヶ月後の計2回とした。身体・精神機能の影響を明らかにするため,調査項目は握力,股関節屈曲筋力,座面または背面クッションの使用有無,臀部痛の有無,FIM,Geriatric Depression Scale(以下:GDS),Dementia Behavior Scale(以下:DBD),長谷川式簡易知能評価スケール(以下:HDS-R),Neuropsychiatric Inventory-Questionnaire(NPI-Q),食事摂取量,要介護度,年齢,身長,体重,BMIとした。統計解析は調査項目に応じて方法を選択し群内および群間の比較をおこなった。なお,有意水準は5%未満とした。【結果】全ての対象者は継続して3ヶ月間,それぞれの車いすを使用して生活を行った。イース群とスリング群の2群比較は,座面または背面クッションの使用有無でイース群2名(20.0%),スリング群7名(77.8%)とスリング群で有意に座面や背面のクッションを使用していた(p=0.023)。その他の身体・精神機能の評価項目では,全ての項目で有意差を認めなかった。イース群の開始時と終了時の群内比較においても有意に変化した項目はなかった。今回,スリング群で座面や背面のクッションを入れて日常生活を行う者が多数となった結果,本来の座面や背面の機構の違いによる身体面や精神面への影響は明確に調査出来ないという課題が残った。【結論】イース群のクッション使用者は有意に少なかった。これは乗車の快適性に優れていることで,長期使用においても座り心地が快適であることを示唆するものである。そのため,従来のスリングシート式と比べて乗車中の臀部痛や身体接触面の不快感に対策を講じる必要性が少ない。

- 著者

- 鶴岡 真弓

- 出版者

- 説話・伝承学会

- 雑誌

- 説話・伝承学 (ISSN:09193995)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.1-20, 2006-03

1 0 0 0 IR ビオチンによるインスリン分泌修飾に関する研究

- 著者

- 曽根 英行 平岡 真美 渡邊 敏明 小山田 絵美 安田 和人 古川 勇次

- 出版者

- 新潟県生活文化研究会

- 雑誌

- 新潟の生活文化 (ISSN:1345966X)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.34-35, 2008-03

1 0 0 0 OA クリニカルクラークシップの実践に対する調査報告

- 著者

- 永井 良治 中原 雅美 森田 正治 下田 武良 岡 真一郎 鈴木 あかり 濱地 望 池田 拓郎 金子 秀雄 高野 吉朗 江口 雅彦 柗田 憲亮

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.713-719, 2017 (Released:2017-10-23)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

〔目的〕臨床実習指導者を対象に,クリニカルクラークシップ(CCS)の取り組みに対する意見をまとめ,今後のCCS型臨床教育の捉え方を検討するための資料とすること.〔対象と方法〕4年目以上の理学療法士60名を対象に,自己記入式質問紙を用いたアンケート調査を実施した.〔結果〕実習形態については,診療に参加させながら学生の成長を促すことができるとの回答が多かった.しかし学生は受身的な取り組み姿勢で,チェックリストを埋めることに意識が向きやすいことが示された.学生の理解度の把握については理学療法全体に関する理解の指導方法が課題になっていることが示された.〔結語〕現在のCCSの取り組みが明らかになった.学生の取り組み姿勢や指導方法については,臨床実習指導者と連携して検討していきたい.

- 著者

- 田之口 真理子 細野 江津子 北岡 真由子 有本 正生 山口 秀夫

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.7, pp.1873-1876, 1991-07-25 (Released:2008-03-31)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 8 11

Two kinds of lignans were isolated from the seeds of Hernandia ovigera L. in addition to the nine lignans previously reported. One was confirmed as (-)-dimethylmatairesinol (11) and the other was identified as 5'-methoxypodorhizol (14) by comparison with the anthentic sample. An attempt at the cyclization of 14 afforded two compounds which were determined to be isohernandin (15) and an isomer of 15, 2-hydroxymethy 1-5, 6-methylenedioxy-7-methoxy-4-(3', 4', 5'-trimethoxyphenyl)-1, 2, 3, 4-tetrahydronaphthoic acid lactone (16).

- 著者

- 岡 真理

- 出版者

- 大阪女子大学

- 雑誌

- 女性学研究 : 大阪女子大学女性学研究資料室論集 (ISSN:09187901)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.93-112, 2000-03

- 著者

- 星原 徳子 岡 真由美 通堂 小也香 橋本 真代 森 壽子 長島 瞳 河原 正明 藤本 政明

- 出版者

- 公益社団法人 日本視能訓練士協会

- 雑誌

- 日本視能訓練士協会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.119-128, 2017

<p><b>【目的】</b>言語聴覚士(ST)が所属する医療機関より精査目的で受診した発達障害児の眼科的評価および治療法を分析し、視能訓練士(CO)の発達障害児に対する視能評価を通した医療連携と発達支援について検討した。</p><p><b>【対象・方法】</b>対象は、発達障害児17例(未就学児9例、就学児8例)で、初診時年齢は2歳8か月~12歳9か月(中央値6歳1か月)であった。発達障害にかかわる診断名は、自閉症スペクトラム障害、注意欠如多動性障害、学習障害、発達性協調運動障害、言語発達障害、構音障害、これら合併例であった。</p><p><b>【結果】</b>STからの紹介理由は、視覚的問題12例、視行動の問題6例、家族歴に伴う精査目的3例に大別された(重複例を含む)。視覚的問題の内訳は、眼位異常4例、頭位異常3例、片目つぶり2例、注視・追視困難1例、眼鏡装用不十分3例であった。これら12例中11例が弱視または斜視等による視能障害があると診断された。視行動の問題を有していた6例全例が、弱視または斜視と診断された。治療は、外斜視手術施行2例、健眼遮閉法1例、両下眼瞼内反症手術1例(重複例を含む)であった。また、全例に屈折異常があり、等価球面値±0.75D以上の症例14例(82%)において屈折矯正を行った。</p><p><b>【結論】</b>COとSTの医療連携により、COは早期に視能評価と視能矯正を実施することが可能であった。COは、視知覚認知課題の遂行に視覚入力系を整える役割があった。</p>

- 著者

- 立浪 紀彦 吉岡 真治

- 雑誌

- 研究報告知能システム(ICS) (ISSN:2188885X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018-ICS-192, no.6, pp.1-4, 2018-06-29

多様な配信元によるインターネット上のニュース記事について,それぞれの記事が,取り上げているトピックに対してどのような姿勢 (スタンス) で報道されているのかについて分析するために,統計的有意かつ比較対象とする記事群での支持度 (アイテムの出現頻度 / 全データ数) の比が大きなパターンに注目した Statistical Emerging Pattern Mining を用いた分析手法を提案する.また,予備的な実験をおこない,その考察を行い,提案手法がトピックに特徴的な語を見つけるという性質を持つことを確認したが,ニュースサイトの分析という意味では,まだ不十分であることを確認した.今後は,ニュースサイトの特徴を,より,抽出しやすくするための比較対象とする記事群の設定方法などについて,考察を進めていくことが必要であることが分かった.

1 0 0 0 OA 東京における水の熱エネルギー利用

- 著者

- 吉岡 真弓

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.4, pp.472-485, 2014-08-25 (Released:2014-09-01)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 2

Besides the immediate need for alternative sources of energy, it has become increasingly crucial to maximize the use of the limited energy sources that remain after the Great East Japan Earthquake. Tokyo, which consumes an enormous amount of energy, should lead this effort by exploring ways of becoming an advanced energy-saving city in the future. This paper focuses on the thermal energy of water, which is one of the available energy sources in Tokyo. The potential of the thermal energy of water could be harnessed to improve the thermal environment and reduce energy use in Tokyo. One way to use this energy is to harness the heat of evaporation by sprinkling water on a pavement in order to improve the thermal environment in summer in cities where the heat island phenomenon is observed. This technique of sprinkling water is known to the Japanese as Uchimizu, and it is a time-honored custom in Japan. Some studies involving field experiments and numerical simulation have investigated the cooling effect of sprinkling water scientifically by applying systematic sprinkling as a countermeasure for the formation of heat islands. The other way of employing this source of energy is to use a ground-source heat pump system, which is a high-performance cooling and heating system, using subsurface and groundwater thermal energy efficiently. Active use of thermal energy of water is considered to be one strategy that Tokyo can adopt to become an energy-saving and environmentally friendly city in the future.

1 0 0 0 IR 看護大学生の障害者福祉援助実習における障害者に対する印象と実習からの学び

- 著者

- 長岡 真希子 山路 真佐子 小笠原 サキ子 宮越 不二子 池田 信子 柳屋 道子

- 出版者

- 秋田大学

- 雑誌

- 秋田大学医学部保健学科紀要 (ISSN:13478664)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.37-47, 2004-03-31

- 被引用文献数

- 1

ヒューマン・サービスに携わる初年次学生の体験学習として,本看護学専攻1年次70名(女子62名,男子8名)に対象に,入学して6ヶ月経過後の9月に,身体障害及び知的障害者施設で3日間の障害者福祉援助実習を行った.本研究では,この実習前後において障害者に対して持っている印象と実習を通しての学びを明らかにすることを目的に,学生に対し実習前と実習後の印象,実習に対する期待とその学びについて質問紙調査を行った.その結果,実習前にもっていた障害者に対する印象のほとんどは否定的な印象であったが,障害者援助の見学と実践という障害者との接触体験を持ったことによって,実習後の印象は肯定的なものが多くなったと考えられる.実習に対する期待としては,記述数は少なかったものの,コミュニケーションと接し方,援助方法,障害者の生活実態などが挙げられ,これらは障害者の関わりによって概ね学ぶことができていた.また,実習の学びに対する記述内容が多岐に渡っていることから,期待していたことに留まらずそれ以上に学びを深め,自ら広がりを持たせることができたと考えられる.

1 0 0 0 OA ネダプラチンのNa+, K+-ATPase活性阻害とヒト賢由来近位尿細管細胞に対する作用

- 著者

- 山下 知巳 鈴木 邦明 出山 義昭 山岡 真茂 北田 秀昭 福田 博

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF ORAL THERAPEUTICS AND PHARMACOLOGY

- 雑誌

- 歯科薬物療法 (ISSN:02881012)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.4-12, 2002-04-01 (Released:2010-06-08)

- 参考文献数

- 19

Nedaplatin (NDP), an anticancer platinum complex, is supposed to have stronger action on malignant tumor and less nephrotoxicity than cisplatin. As details of the nephrotoxicity of NDP are not known, we studied the effect of NDP on pig kidney Na+, K+-ATPase activity and human renal proximal tubule epithelial cells (HRPTE cells) . The pig kidney Na+, K+-ATPase activity was inhibited by NDP, and the inhibition depended on the incubation time and the concentration of NDP, and the activity was recovered by sulfides. NDP decreased Na+, K+-ATPase and acid phosphatase activities of HRPTE cells, and the decrease was partially inhibited by addition of 2-mercaptoethanol (2ME) . HRPTE cell death by apoptosis was observed in the presence of NDP, and it was also partially inhibited by 2ME. These results suggest that the inhibition of enzyme activities by NDP may be related to nephrotoxicity, and that some sulfides can recover the activities and may reduce nephrotoxicity.

1 0 0 0 OA Ⅰ-1. 貝毒リスク管理措置の見直しについて

- 著者

- 飯岡 真子

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.2, pp.219-219, 2017 (Released:2017-03-29)

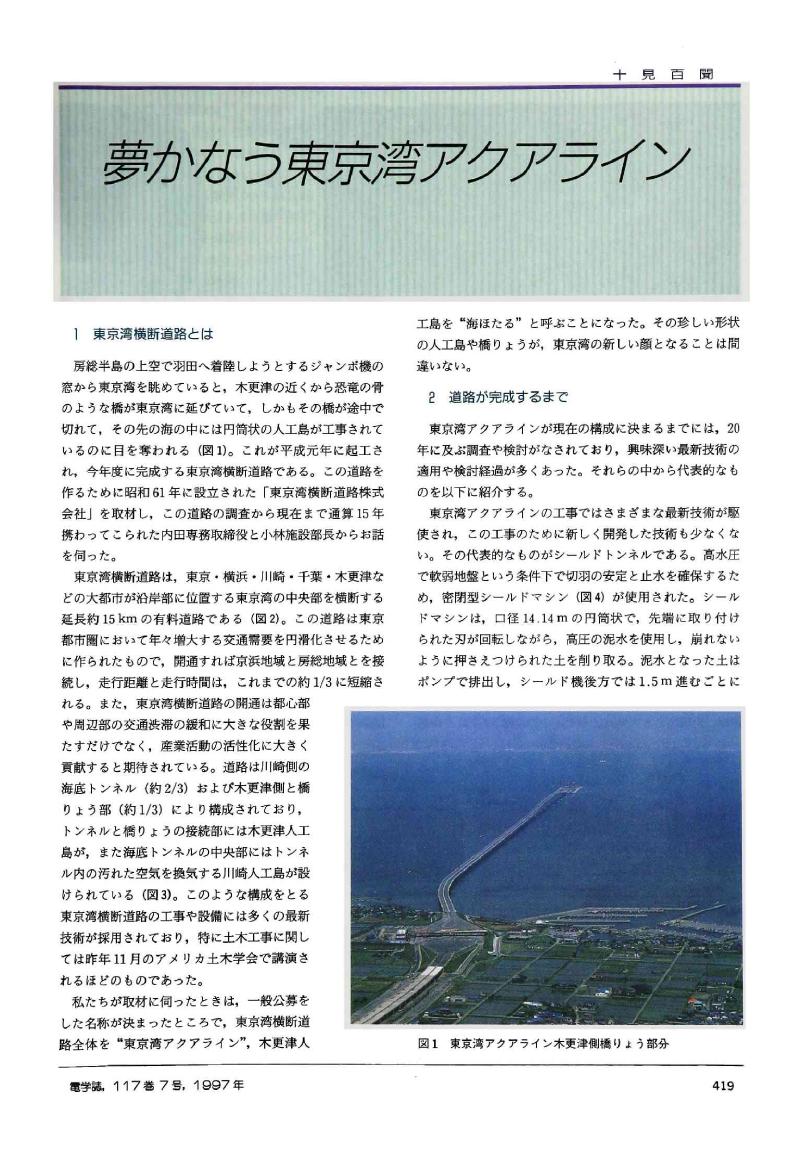

1 0 0 0 OA 夢かなう東京湾アクアライン

- 著者

- 福岡 真澄 河合 三千夫

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.7, pp.419-422, 1997-06-20 (Released:2008-04-17)