1 0 0 0 脳梗塞患者に対する骨髄間葉系幹細胞移植後の経時的身体機能変化

- 著者

- 佐々木 雄一 山下 達郎 柿澤 雅史 石合 純夫 本望 修 佐々木 祐典 岡 真一 中崎 公仁 佐々木 優子 浪岡 隆洋 浪岡 愛 小野寺 理恵 奥山 航平

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, 2016

【はじめに,目的】近年,脳梗塞に対する急性期治療の進歩に伴い,死亡率は低下している。しかし,後遺症は日常生活を困難にし,我が国における要介護者の原因疾患第一位となっており,新しい治療の開発が望まれている。脳梗塞に対する骨髄間葉系幹細胞(MSC)の経静脈的移植は,後遺症を改善する新しい治療法として注目されており,前臨床試験と自主臨床研究(12例の脳梗塞亜急性期患者を対象)での良好な結果に基づき,2013年から,札幌医科大学ではMSCを使用した再生医療の医師主導治験を行っている(第三相)。本治験は二つの治験から構成されており,まず,治験①として,"亜急性期の脳梗塞患者を対象とした二重盲検無作為化比較試験"(発症60日±14日に治験薬を投与)を行っている。そして,治験①終了後,プラセボ群だった患者には,治験②として,"慢性期の脳梗塞患者を対象とした単群非盲検試験"(発症150日±14日に細胞が入った実薬を投与)を行い,安全性と有効性の評価をしている。今回,治験②(慢性期の脳梗塞患者を対象とした単群非盲検試験)においてMSC移植を受けた脳梗塞患者1名の身体機能の経時的変化を,Fugl-Meyer assessment(FMA)に注目して報告する。【方法】対象は30代,男性で,治験②において発症166日目に治験薬の投与を受けた脳梗塞患者である。身体機能は,FMAを使用し,転院時,治験①での投与直前,投与1週後,1ヶ月後,3ヶ月後,治験②での投与1週後,1ヶ月後,3ヶ月後の計8時点に経時的評価を行った。【結果】上肢機能に注目したFMAでは,治験②での治験薬の投与を境にして,大きく改善した。さらに,上肢機能におけるサブ解析では,手関節機能,手指機能,協調性・速度の項目で著しい改善を示していた。【結論】本症例では,発症後5ヶ月以上経過した慢性期においても,MSC移植を契機にして身体機能の更なる改善を示した。特に,MSC移植によって運動・感覚などの神経機能が回復するメカニズムには,移植直後からの神経栄養・保護作用,血液脳関門の安定化,血管新生作用,再有髄化などに加えて,リハビリテーションとの組み合わせによって惹起される脳の可塑性の変化が大きく関わっていることが示唆されており,今後は,症例数を増加するとともに,本治療に適した評価方法の確立やリハビリテーションプログラムの再構築,さらには診療報酬体系を含めたリハビリテーション全体の変革が必要と考えられる。

1 0 0 0 IR 「牡丹灯記」と『牡丹亭』 《牡丹燈記》與《牡丹亭》

- 著者

- 氏岡 真士

- 出版者

- 信州大学

- 雑誌

- 人文科学論集. 文化コミュニケーション学科編 (ISSN:13422790)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.135-149, 2010-03-15

《牡丹燈記》是瞿佑《剪燈新話》中最有名的故事之一。女主角符麗卿帶著丫環金蓮上街時,金蓮手裡提著一個雙頭牡丹燈籠。這一對牡丹花意味著甚麼呢?我們可在瞿佑的詩集《香臺集》中找到揭開其秘密的鑰匙。這部詩集載有〈上官應制〉詩一首,描述初唐閨秀詩人上官婉兒與雙頭牡丹的關係。據說,御園裡開了一個雙頭牡丹,上官婉兒應唐高宗的要求寫了一首詩,她將這對罕見的花朵比作李唐王朝永垂不朽的吉祥物。孰料後來上官婉兒背叛了唐,自把雙頭牡丹變成不祥之物,真是啼笑皆非!由此可知雙頭牡丹既是吉利物又有不祥之兆的意思。從這首詩也可以看出瞿佑對上官婉兒的命運很同情,似乎在他心目中雙頭牡丹也象徵著上官婉兒這位女人。眾所週知,唐人喜愛牡丹,有關牡丹的種種套話也應運而生,其中一個就是解語花。這句話指的是楊貴妃,怎樣評價這位絕代佳人才好呢?這雖然很難說,毀譽參半,但她也算得上是一位悲劇的女主人公吧。總之,拿牡丹比作人並不稀罕,並且牡丹的含意很深刻,怪不得瞿佑給作品起名為《牡丹燈記》。上官婉兒和符麗卿有一個共同點,即她們的一輩子都是志與願違的。筆者認為志和願之?的這種矛盾,也表現在雙頭牡丹的兩朵花上。雖然乍看《牡丹燈記》故事,瞿佑對符麗卿不以為然,其實從整個《剪燈新話》來說,我們了解到瞿佑對符麗卿那樣由於戰亂遭到不幸的婦女寄與同情。不但如此,瞿佑好像看透了封建社會如何欺負女人,他的觀點是比較進步的。因此筆者認為雙頭牡丹把上官婉兒和符麗卿兩個女性關係到一起也不足為奇。湯顯祖《牡丹亭還魂記》為甚麼要突出牡丹呢?雖然才子佳人在後花園裡談戀愛乃司空見慣,而未婚的妙齡女郎常把春天將要結束時才開的牡丹花比作自身,也不足以見怪,但是我們還需要進一步探討。因為這場戲有藍本《杜麗娘記》,其中之關鍵並不是牡丹,而是梅花、柳樹和人鬼成歡,這些因素到了《牡丹亭》裡卻不怎麼顯眼了。那麼,湯顯祖為甚麼把這個沉湎於情欲的人鬼戀故事改寫為一個富有浪漫色彩的戀愛傳奇呢?其實牡丹花和鬼的關係不淺,難怪俗話說:"牡丹花下死,做鬼也風流",雖然這句話本來是諷刺那些非過牡丹癮不可的人。不僅如此,我們知道有一個故事恰好描寫了牡丹和鬼的故事,那就是剛才提到過的《牡丹燈記》。筆者認為湯顯祖受到《牡丹燈記》的啟發後才能夠對《杜麗娘記》進行大膽的改變,《牡丹亭還魂記》的杜麗娘是為符麗卿祈冥福而重新造型的。 湯顯祖的眼光不會忽視上面討論過的那些《牡丹燈記》裡忽隱忽顯的的內涵,這位大文學家也應該同情符麗卿以及所有被世運玩弄的婦女,他又一定會欣賞瞿佑創作《牡丹燈記》這種佳作的本領,因此湯顯祖改寫《杜麗娘記》時便把牡丹花引進到裡面,代替梅花加以強調,既表示對符麗卿的哀悼,又表示對瞿佑的敬意。按《牡丹亭》的藍本應該不是話本小說《杜麗娘慕色還魂》,而是文言小說《杜麗娘記》。關於這件事,筆者同意中國專家向志柱先生最近發表的所見。此外《剪燈新話》雖然在明代是一本禁書,不過《牡丹燈記》又見於《稗家粹編》、余公仁本《燕居筆記》以及《剪燈叢話》等書,可見湯顯祖看到《牡丹燈記》的機會到處都有。《剪燈叢話題辭》的作者虞淳熙和湯顯祖一樣是萬曆癸未(1583)進士,這種情況也值得注意。以上所見,如有助於探索整個明代文學與情之關係,聊以為幸。

1 0 0 0 OA 外傷体験の内容と外傷後認知および対人関係様式との関係性の検討

- 著者

- 森石 千尋 角岡 真帆 嶋田 洋徳

- 出版者

- 早稲田大学人間科学学術院心理相談室

- 雑誌

- 早稲田大学臨床心理学研究 (ISSN:24363707)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.27-33, 2021-12

1 0 0 0 実習形態の違いが検査測定項目の経験値に与える影響

- 著者

- 下田 武良 川﨑 東太 鈴木 あかり 森田 正治 永井 良治 岡 真一郎 中原 雅美 池田 拓郎 髙野 吉朗 金子 秀雄 江口 雅彦 柗田 憲亮

- 出版者

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会

- 雑誌

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, pp.132, 2016

<p>【目的】</p><p>本学では2010年より、クリニカル・クラークシップ(以下CCS)での臨床実習を関連施設で開始した。CCSとは従来の「患者担当型・レポート重視型」の指導形態から「見学・模倣・実施」の段階を経て、診療を経験する「診療参加型」の臨床実習である。実地の経験を積むことが臨床実習の役割であり、チェックリストを用いたCCSは経験値向上に有利であるとされている。そこで今回、CCSと従来型臨床実習の各検査測定項目における経験の有無について調査したので報告する。</p><p>【方法】</p><p>対象は、CCS方式である関連施設(急性期2施設、回復期1施設)で臨床実習を終了した37名、従来型方式である外部施設で臨床実習を終了した44名の学生とした。なお、各施設における学生間の学業成績に差はなかった。外部施設の選定基準は、主な対象疾患が中枢神経領域および運動器領域であり、施設区分が急性期もしくは回復期の病院とした。調査期間は2013年10月から2014年8月とし、各期8週間の臨床実習終了後にアンケート方式で調査した。アンケート内容は、臨床実習で検査・測定を行った疾患領域別の人数、および本学が使用しているCCSチェックリストの検査測定技術項目(40項目)の経験の有無とした。アンケート集計結果よりCCS群、従来型臨床実習群の一人当たりの疾患領域別経験人数、各検査測定項目の経験率を比較した。</p><p>【結果】</p><p>一人当たりの疾患領域別の経験人数では、CCS群が中枢神経領域6.5±5.2人、運動器領域7.2±5.4人、呼吸・循環器領域2.0±4.2人、その他0.7±1.6人、合計16.4±12.1人であった。従来型臨床実習群が中枢神経領域2.4±2.5人、運動器領域3.9±6.7人、呼吸・循環器領域1.7±4.6人、その他0.2±0.8人、合計8.2±11.5人であった。各検査測定項目の経験率では、CCS群が平均92.7±10.9%で、上腕周径、MMT(肩甲帯・手関節)を除く全ての項目が80%以上であった。従来型臨床実習群が平均81.6±17.4%で、上肢全般、頸部・体幹のMMT、ROM-t項目ならびに片麻痺機能検査において経験率が80%以下の結果となった。</p><p>【考察】</p><p>今回の調査では、中枢神経領域、運動器領域の検査測定を実施した経験人数に、大きな差がみられた。患者担当型である従来型臨床実習群に対し、診療参加型であるCCS群では、多くの疾患に対し検査測定の実施が可能となる。これらの結果から、各検査測定項目の経験率においても、上肢全般、頸部・体幹のMMT、ROM-t項目や片麻痺機能検査に差がみられたと考えられる。また、チェックリストを用いることで、指導者や学生に経験することの意識が働き、広い範囲で検査測定項目の実施に反映されたと考えられる。</p><p>【まとめ】</p><p>CCSは同じ測定項目であっても複数の患者に対して繰り返し経験でき、技術項目修得の向上が期待される。経験豊富なセラピストが理学療法をスムーズに進められるのも経験値の高さによるものであり、学生も経験を積み重ねることで臨床的感性の向上を期待したい。</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>本研究はヘルシンキ宣言に基づき、対象者には事前に紙面および口頭にて研究内容を説明し、同意を得たうえで実施した。</p>

- 著者

- 吉岡 真治

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.SWO-055, pp.05, 2021-11-26 (Released:2022-01-12)

Wikipedia is one of the largest knowledge resources available via the Internet. Several methods have been proposed for extracting knowledge/information from Wikipedia, but methods based on extracting knowledge from the Wikipedia category structure can not utilize whole part of its structure because of the complexity of the relationships between the various categories. In this paper, we briefly review our previous researches on analyzing Wikipedia category and introduce a framework called "Wikipedia Category Ontology" (WCO) that aims to act as a basis for interpreting the Wikipedia category structure. It is based on a classification of category types and relationship types and available online in the form of Linked Open Data at http://wcontology.org/. We also demonstrate the system by using Wikipedia category analysis scenarios.

1 0 0 0 人工知能の製造物責任とリスクに関する試論

- 著者

- 吉岡 真治

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, pp.1E1OS24a3, 2017

<p>本試論では、自動運転の車のようなオープンな環境で利用される人工知能を搭載された人工物の製造物責任について検討する。オープンな環境における責任を議論するためには、様々な事態と付随するリスクを認識し、製造者と利用者が適切に分担する枠組が必要になると考えている。本論では、トロッコ問題を例にとり、製造者と利用者がリスクを適切に認識するための枠組とその実現のための人工知能の果たすべき役割について考察する。</p>

1 0 0 0 OA 若年健常成人における姿勢変化による血圧レベルの変動

- 著者

- 曽田 武史 矢倉 千昭 高畑 哲郎 岡 真一郎 田原 弘幸

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.515-519, 2008 (Released:2008-10-09)

- 参考文献数

- 23

[目的]本研究では,背臥位から腹臥位,続いて立位に姿勢変化させたときの血圧レベルの変動について調査した。[対象と方法]健常成人54名(男性27名,女性27名,平均年齢22.0±2.7歳)を対象に各姿勢における収縮期血圧(SBP),拡張期血圧(DBP)および脈拍数(PR)を測定した。[結果]腹臥位は背臥位や立位に比べてSBPが有意に低下し,背臥位に比べてPRが有意に増加した。立位は背臥位や腹臥位に比べて有意にDBPは上昇し,PRも増加した。[結語]本研究の結果から,背臥位から腹臥位への姿勢変化における短時間の血圧レベルの変動は,背臥位から立位への姿勢変化に比べてDBPやPRの変動が少なく,SBPが低下する可能性があることが示された。

1 0 0 0 OA 『杜騙新書』の基礎的研究

『杜騙新書』は中国の明朝末期に出版された、様々な詐欺事件を題材とする短編小説集であり、中国近世の庶民生活、商人の経済活動、当時に生きた人々の善悪判断といった物の考え方を具体的に生き生きと伝える書物である。日本に現存する『杜騙新書』の明刊本や江戸時代の和刻本の所蔵先を調査・資料収集を行い、書誌学的事項を調査し、訳注を作成した。平成27年3月21日『『杜騙新書』訳注稿初編』を出版、全国の主だった図書館並びに東洋学関係出版社等に寄贈した。現代日本語訳注の作成によって、我々はこの書物がより広く人々の目に触れ、中国文化について更なる新しい理解を広めることを期待するものである。

- 著者

- 山根 道雄 田中 雄二郎 大野 智之 小橋 高宏 田尻 和男 山岡 一昭 高元 俊彦 大岡 真也 佐藤 千史

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.5, pp.310-315, 1999-05-25 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 26

致死量をこえる黄リンを服用し, 肝機能障害とビタミンK不応性の凝固障害をきたしながら, N-acetylcysteine (以下NAC) の早期経口投与により救命しえた1例を経験した. 症例は56歳, 女性. 自殺目的にて“猫イラズ”1/2本以上 (黄リン800mg相当以上) をジュースに溶解し服用約2時間後, 嘔吐を主訴に受診した. 服薬状況より致死的と判断し, 同意を得たうえで服用9時間30分後にNACを胃管より投与した. 投与量は急性アセトアミノフェン中毒に準じた. 凝固因子はビタミンK投与にかかわらず, 第4病日にはPT43%, トロンボテスト18%まで低下した. GPTは第5病日に 191IU/lとピークに達したが, 黄疸は認めなかった. 回復期の肝生検では, 肝細胞内のリポフスチンの増加やクッパー細胞の腫大等を認め, 電顕上はrERの減少を認めた. 抗酸化剤のNACには内因性NOの産生・活性化作用が知られており, 黄リンによる急性肝不全を軽減しうる可能性が示唆された.

- 著者

- 光武 翼 中田 祐治 岡 真一郎 平田 大勝 森田 義満 堀川 悦夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0804, 2014 (Released:2014-05-09)

【目的】後頭下筋群は筋紡錘密度が非常に高く,視覚や前庭覚と統合する固有受容器として中枢神経系との感覚運動制御に関与する。後頭下筋群の中でも深層の大小後頭直筋は頸部における運動制御機能の低下によって筋肉内に脂肪浸潤しやすいことが示されている(Elliott et al, 2006)。脳梗塞患者は,発症後の臥床や活動性の低下,日常生活活動,麻痺側上下肢の感覚運動機能障害など様々な要因によって後頭下筋群の形態的変化を引き起こす可能性がある。本研究の目的は,Magnetic Resonance Imaging(以下,MRI)を用いて後頭下筋群の1つである大後頭直筋の脂肪浸潤を計測し,脳梗塞発症時と発症後の脂肪浸潤の変化を明確にすることとした。また,多変量解析を用いて大後頭直筋の脂肪浸潤に影響を及ぼす因子を明らかにすることとした。【方法】対象は,脳梗塞発症時と発症後にMRI(PHILPS社製ACHIEVA1.5T NOVA DUAL)検査を行った患者38名(年齢73.6±10.0歳,右麻痺18名,左麻痺20名)とした。発症時から発症後のMRI計測期間は49.9±21.3日であった。方法は臨床検査技師によって計測されたMRIを用いてT1強調画像のC1/2水平面を使用した。取得した画像はPC画面上で画像解析ソフトウェア(横河医療ソリューションズ社製ShadeQuest/ViewC)により両側大後頭直筋を計測した。Elliottら(2005)による脂肪浸潤の計測方法を用いて筋肉内脂肪と筋肉間脂肪のpixel信号強度の平均値を除することで相対的な筋肉内の脂肪浸潤を計測した。大後頭直筋の計測は再現性を検討するため級内相関係数ICC(2,1)を用いた。発症時と発症後における大後頭直筋の脂肪浸潤の比較はpaired t検定を用いた。また,大後頭直筋の脂肪浸潤に影響を及ぼす因子を決定するために,発症時から発症後の脂肪浸潤の変化率を従属変数とし,年齢,Body Mass Index(以下,BMI),発症から離床までの期間(以下,臥床期間),Functional Independence Measure(以下,FIM),National Institute of Health Stroke Scale(以下,NIHSS),発症時から発症後までのMRI計測期間を独立変数としたステップワイズ重回帰分析を行った。回帰モデルに対する各独立変数はp≧0.05を示した変数を除外した。回帰モデルに含まれるすべての独立変数がp<0.05になるまで分析を行った。重回帰分析を行う際,各独立変数間のvariance inflation factor(以下,VIF)の値を求めて多重共線性を確認した。すべての検定の有意水準は5%とした。【倫理的配慮,説明と同意】すべての患者に対して文章,口頭による説明を行い,署名により同意が得られた者を対象とした。【結果】対象者のBMIは21.5±3.3,臥床期間は5.3±9.5日,FIMは84.6±34.5点,NIHSSは5.6±5.9点であった。大後頭直筋の脂肪浸潤におけるICC(2,1)は発症前r=0.716,発症後r=0.948となり,高い再現性が示された。脳梗塞発症時と発症後に対する大後頭直筋の脂肪浸潤の比較については発症時0.46±0.09,発症後0.51±0.09となり,有意な増加が認められた(p<0.001)。また重回帰分析の結果,大後頭直筋における脂肪浸潤の変化率に影響を及ぼす因子としてNIHSSが抽出された。得られた回帰式は,大後頭直筋の脂肪浸潤=1.008+0.018×NIHSSとなり,寄与率は77.5%(p<0.001)であった。多重共線性を確認するために各変数のVIF値を求めた結果,独立変数は1.008~4.892の範囲であり,多重共線性の問題は生じないことが確認された。【考察】脳梗塞患者の頸部体幹は,内側運動制御系として麻痺が出現しにくい部位である。しかし片側の運動機能障害は体軸-肩甲骨間筋群内の張力-長さ関係を変化させ,頸椎の安定性が損なわれる(Jull et al, 2009)。この頸部の不安定性は筋線維におけるType I線維からType II線維へ形質転換を引き起こし(Uhlig et al, 1995),細胞内脂肪が増加しやすいことが示されている(Schrauwen-Hinderling et al, 2006)。脳梗塞発症時のMRIは発症前の頸部筋機能を反映し,発症後のMRIは脳梗塞になってからの頸部筋機能が反映している。そのため,脳梗塞を発症することで大後頭直筋の脂肪浸潤は増加する可能性がある。また大後頭直筋の脂肪浸潤に影響を及ぼす因子としてNIHSSが抽出され,麻痺の重症度が関係している可能性が示唆された。今後の課題は,脳梗塞患者における大後頭直筋の脂肪浸潤によって姿勢や運動制御に及ぼす影響を検証していきたい。【理学療法学研究としての意義】脳梗塞片麻痺患者は一側上下肢の機能障害だけでなく頸部深層筋に関しても形態的変化をもたらす可能性があり,脳梗塞患者に対する理学療法の施行において治療選択の一助となることが考えられる。

1 0 0 0 OA 播磨地方の祭礼行列

- 著者

- 藤岡 真衣

- 出版者

- 関西大学博物館

- 雑誌

- 阡陵 : 関西大学博物館彙報 (ISSN:09131906)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, pp.10-11, 2021-03-31

- 著者

- 大嶋 淳 内藤 克昭 阿部 翔大郎 上村 怜央 高橋 雄介 伊藤 祥作 林 美加子 川西 雄三 岡 真太郎 山田 朋美 山口 幹代 朝日 陽子 外園 真規 鍵岡 琢実 渡邉 昌克

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

- 雑誌

- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.6, pp.263-270, 2019

<p> 目的 : 弾性係数が小さく, 形状記憶性, 超弾性, ファイルテーパーの多様化といった特徴をもつニッケルチタン (NiTi) 製ロータリーファイルは, ステンレススチールファイルと比較して高い切削効率や作業時間の短縮, 優れた根管追従性を有し現在の歯科臨床においても頻繁に用いられるようになりつつある. 本研究では, 歯学部学生の臨床前基礎実習において, FKGレイス (FKG Dentaire, Switzerland) およびJ型, S型湾曲根管模型を用いた根管形成実習を実施し, 習熟到達度を評価した.</p><p> 材料と方法 : 大阪大学歯学部3年生56名に対して, J型およびS型エポキシレジン製透明湾曲根管模型を用いてFKGレイスによる形成実習を2回ずつ行った. Kファイル#15にて穿通し, 根管長を測定後, プリレイスによる根管上部のフレアー形成とKファイル#15によるグライドパス形成を行った. 作業長は根管長から1mm引いた長さとし, レイス#30/6%, #30/4%, #25/4%, #20/4%を順に用いて, 最終拡大号数を#30/6%として根管形成を行った.</p><p> 形成前後の根管模型をマイクロCT (R_mCT2, RIGAKU) にて撮影し, 根管長軸方向に対して根尖から垂直に1, 2, 3, 4, 5mmおよび6mmの位置で内湾側および外湾側の根管幅径増加量を計測した. その後, S型根管幅径増加量および形成時間について, 学生ならびに日本歯科保存学会専門医・認定医10名がおのおの2回実施した結果を比較した.</p><p> 結果 : J型根管1回目の根管形成では, 62.5%の学生が根尖破壊, 5.4%がレッジ形成を生じ, 成功率は32.1%だった. J型根管2回目では, 30.4%が根尖破壊, 3.6%がファイル破折, 3.6%がレッジ形成を生じたものの, 成功率は62.4%と改善した. S型根管1回目は23.2%が根尖破壊, 7.1%がファイル破折を生じた. S型根管2回目では7.1%がファイル破折を生じた. 根管形成に要した時間については, 学生のS型2回目の形成時間がS型1回目と比較し有意に短縮され, 専門医・認定医によるS型1回目, 2回目の形成時間と比較して有意差を認めないレベルまで改善した. 内湾側および外湾側の根管幅径増加量については, 学生1回目, 2回目, ならびに専門医・認定医の間で統計学的有意差を認めなかった.</p><p> 結論 : NiTiファイルを用いた湾曲根管形成実習において, 特に根尖部の形成に注意して実習回数を重ねることにより, 難易度の高いS型湾曲根管であっても迅速に, 正確に根管形成ができるようになり, 習熟到達度が向上することが明らかとなった.</p>

1 0 0 0 OA 擬似コードから考える自然言語を活かしたプログラミング言語

大学入試センターが公表した大学入学共通テスト(情報)のサンプル問題において擬似コードが用いられたことから,擬似コードによるプログラミング教育は,今後高校生の間に広がる可能性がある.擬似コードは,自然言語による理解しやすさもあり,プログラミング教育に導入しやすいという利点がある一方で,実際に動くコードを書くことなくプログラミング学習を済ましてしまうケースが増える懸念もある.本稿では,自然言語によるプログラムの理解のしやすさを活かし,かつ段階的にプログラミングを覚えることのできる新しいプログラミング言語処理系 Samoyed を提案する.Samoyed の試作を通して,プログラミングに自然言語を取り込む際の多くの技術課題が明らかになった.本発表では,Samoyed の構想と試作開発の状況を報告したい.

1 0 0 0 三要素を押さえた「アイロンかけ」実習の授業実践

- 著者

- 今村 律子 西岡 真弓 赤松 純子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.68, 2016

<b>目的</b> 「アイロンかけ」を体験するだけの授業を、中学校家庭科のねらいである「実践的・体験的な学習活動を通して」科学的に学ばせる授業へと転換することで、生活の中で応用し生かしていける力をつける授業づくりを目指した。<br><b>方法</b> 題材名「アイロンを極めよう」(2時間)で「繊維や布の特徴を理解したアイロンかけができる」ことをねらいとする授業実践を和歌山県内の中学校3校の1・2年生対象(285名)に実施した。しわが伸びる三要素(熱・水分・圧力)を押さえ、種々の衣生活内容と関連付ける授業内容と効果的な指導方法を研究した。また、生徒の授業前後のアンケートなどにより授業の効果を確認した。<br><b>結果 </b>1.「アイロンかけ」実習授業(2時間)に衣生活の総合的な視点を取り入れ、1時間目は【基礎編】、2時間目は【応用編】として内容を整理した授業が実践できた。<br>2.「しわが伸びる原理を示す模式図」や「カッターシャツ解体見本」、「アイロンかけビデオ」などの視覚的教材を活用した指導の工夫ができた。<br>3.「アイロンかけ」実習は、1枚のカッターシャツを分担し相互評価をさせるグループ学習により、時間を有効に使いながら相互に学び合う効果的な学習ができた。<br>4.1時間目実習時に生徒が気づいた「しわを整えるとかけやすそうだ」などの意見を生かし、かけ方のコツについて科学的に考えを深める問題解決学習ができた。<br> 本研究の一部は、基盤研究(B)26282011による。

1 0 0 0 経済体制論争の開幕--シェフレとルロワ-ボーリュー

- 著者

- 森岡 真史

- 出版者

- 立命館大学

- 雑誌

- 立命館国際研究 (ISSN:09152008)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.639-670, 2009-03

- 著者

- 西岡 真弓 今村 律子 赤松 純子

- 出版者

- 日本家庭科教育学会

- 雑誌

- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.60, 2017

<strong>目的</strong> <br /> 家庭科の製作実習はこれまで,実習体験だけで終わりがちだった。しかし,現行の中学校学習指導要領においては「生活を豊かにしようと工夫する能力と態度を育てること」が求められ,さらに次期学習指導要領では,「何ができるようになるか」,「何を学ぶか」,「どのように学ぶか」が今まで以上に重要となった。本研究は,「アイロンかけ」実習を科学的知識に基づいた授業と位置づけ,生徒に3つの力(生活に生かせる知識・技能,工夫して実践する思考力,将来にわたって学びを生かそうとする意識)をつけさせる主体的・対話的で深い学びであるアクティブ・ラーニング型授業を具現化することをねらいとし,提案・実践・評価・分析する。<br /><strong>方法 </strong><br /> 「アイロンかけ」実習授業で学べる科学的知識を整理し構想図にまとめ,授業を立案した。授業展開については,アイロンかけの科学性すなわち,しわが伸びる3要素(熱・水分・圧力)および繊維の性質(霧吹き・スチーム)の理解に重点を置くことと,アクティブ・ラーニング型授業の特徴である主体的・対話的で深い学びに導く指導方法を確立することを重視した。指導の工夫は,①視聴覚教材の開発,②実感で納得させる体験,③グループ学習による学びあいのしかけ,④思考を深め授業を振り返る相互評価と自己評価の4点とした。それに基づいた授業をW県内3中学校9クラスで実施し,「生活に生かせる知識・技能」,「工夫して実践する思考力」,「将来にわたって学びを生かそうとする意識」の3点について授業効果を確認した。<br /><strong>結果</strong> <br /><strong>1.授業立案</strong> 「アイロンかけ」で学べる内容を整理し,科学的知識に基づく「アイロンかけ」実習をアクティブ・ラーニング型授業として立案,試行実践の後,基礎編(アイロンでしわが伸びる原理の理解と基本的なかけ方の習得)と応用編(繊維の水分特性と衣服の構成を理解したかけ方の習得)各1時間の授業提案ができた。<br /><strong>2.アクティブ・ラーニング型授業</strong> 基礎編では「繊維分子の紙芝居・かけ方ビデオの活用」および「アイロンのしわ伸ばし体験」を,応用編では「綿と毛の吸水実験」および「ワイシャツの解体見本提示」を行い,原理やかけ方の意味を考えさせた。また,グループで1枚のワイシャツを分担して実習する学習形態をとった。これらの指導の工夫により,「アイロンかけ」実習をアクティブ・ラーニング型授業として提案することができた。<br /><strong>3.3</strong><strong>点の授業効果</strong><br /><strong>(1)</strong><strong>「生活に生かせる知識・技能」</strong> 3要素の理解と霧吹き・スチームの使い分けは自己評価で9割以上が「わかった」と回答した。これは,視聴覚教材と体験を取り入れたアクティブ・ラーニング型授業の効果であると思われる。「アイロンかけ」技能の習得レベルは約9割がきれいに仕上げることが「できた」と回答しており,基礎的な技能はおおむね習得させることができたと思われる。<br /><strong>(2)</strong><strong>「工夫して実践する思考力」</strong> これまで各自で行うことの多かった「アイロンかけ」実習を,互いのかけ方を見て双方向に学びあう協働学習で行った結果,相互評価で「しわを整えるとかけやすそうだ」などの生徒の記述から,思考力の深化が認められた。<br /><strong>(3)</strong><strong>「将来にわたって学びを生かそうとする意識」</strong> 授業前後の意識変化調査から,今後のアイロンかけ意欲が8割以上の生徒にみられた。教師からの一方向的な指導ではなく生徒主体で考えさせる学習ができたこと,協働学習により友だちからよい刺激を受けたこと,自己評価により授業の振り返りと自己の到達度確認ができたことなどが,次の意欲へとつながったと思われる。このことは主体的で対話的な学びであるアクティブ・ラーニング型の授業展開に取り組んだ本研究の大きな成果といえる。

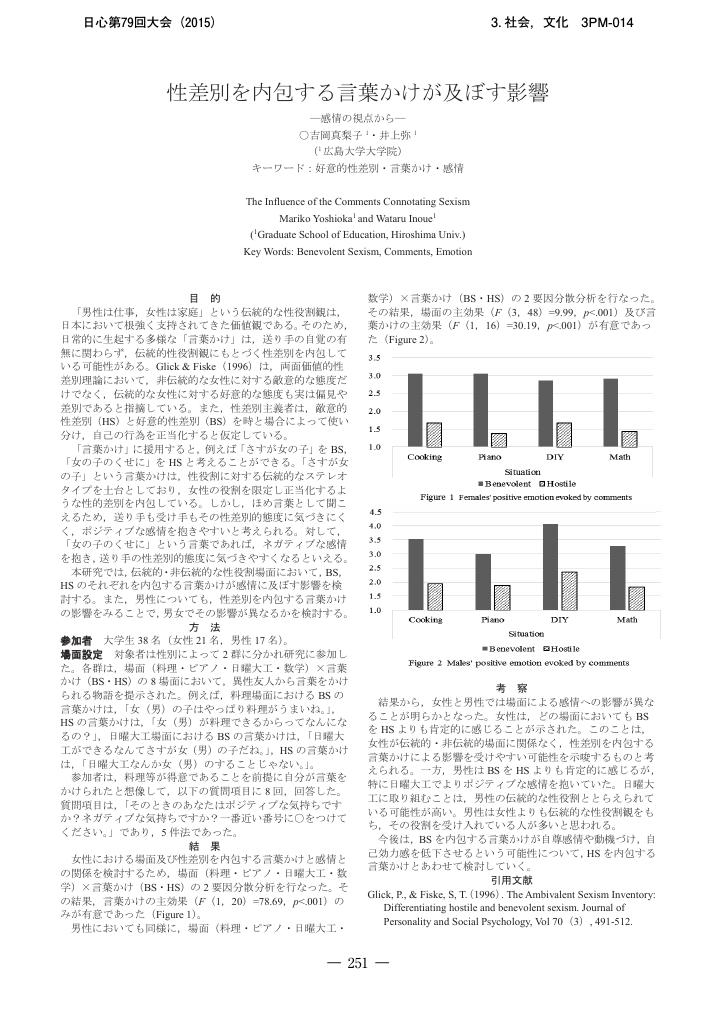

1 0 0 0 OA 性差別を内包する言葉かけが及ぼす影響―感情の視点から―

- 著者

- 吉岡 真梨子 井上 弥

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3PM-014, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)

- 著者

- 角野 香織 増田 理恵 張 俊華 木島 優依子 中村 桂子 橋本 英樹 佐藤 菜々 中芝 健太 大久 敬子 藤井 伽奈 橋本 明弓 片岡 真由美 里 英子 小林 由美子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.186-194, 2021

<p><b>目的</b> 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の急速な感染拡大を前に,保健所は感染者の把握・追跡の中核的役割を担う一方,その機能がひっ迫する事態に陥った。日本公衆衛生学会から保健所機能の支援を訴える声明が発出されたことを受け,教育研究機関に所属する筆者らは,都内保健所での支援に参加した。本報告は,支援の経緯を記述し支援体制への示唆をまとめ,保健所と教育研究機関が有機的に連携するうえで必要な要件を考察すること,支援を通して見えた保健所における新型コロナウイルス感染症への対応の課題を提示すること,そして支援活動を通じた公衆衛生学専門職育成への示唆を得ることなどを目的とした。</p><p><b>方法</b> 本支援チームは,2大学の院生(医療職13人・非医療職5人)から構成され,2020年4月から約2か月の間支援を行った。支援先は人口約92万人,支援開始当初の検査陽性者累計は約150人,と人口・陽性者数共に特別区最多であった。本報告は,支援内容や支援体制に関する所感・経験を支援メンバー各自が支援活動中に記録したメモをもとに,支援体制の在り方,支援中に得られた学び,支援を進めるために今後検討すべき課題を議論し報告としてまとめた。</p><p><b>活動内容</b> 支援内容は,「新型コロナウイルス感染症相談窓口」「帰国者・接触者相談センター」での電話相談窓口業務,陽性者や濃厚接触者への健康観察業務,陽性者のデータ入力他事務業務であった。各自が週1~2日での支援活動を行っていたため,曜日間の情報共有や引継ぎを円滑に行うために週1回の定例ミーティングやチャットツール,日報を活用した。</p><p><b>結論</b> 教育研究機関が行政支援に入る際には,感染拡大期の緊張状態にある保健所において,現場の指揮系統などを混乱させないよう支援者として現場職員の負担軽減のために尽くす立場を踏まえること,学生が持続可能な支援活動を展開するための条件を考慮することが必要であることが示唆された。一方,本支援を通して保健所の対応の課題も見られた。行政現場の支援に参加することは,教育研究機関では経験できない現場の課題を肌で感じる貴重な機会となり,院生にとって人材教育の観点でも重要だと考えられた。新型コロナウイルスの感染再拡大ならびに他の新興感染症等のリスクに備え,今後も教育研究機関と行政がコミュニケーションを取り,緊急時の有機的関係性を構築することが求められる。</p>