1 0 0 0 OA 大容量発電所発電機主回路の諸問題と最近の動向について

- 著者

- 松村 晋

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.10, pp.905-912, 1979-10-20 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA 環境インフラストラクチャー:自然、テクノロジー、環境変動に関する民族誌的研究

本プロジェクトは、地球環境の持続的な管理に向けての試みに焦点を当てて、インフラストラクチャーと自然環境の複雑な関係を解き明かすことを目的としている。本研究が取り上げる事例は、インド、カンボジア、日本(東北地方)などの多様な地域におよぶ。これらの事例を通して、本プロジェクトは、物理的なインフラストラクチャー(堤防、コンビナートなど)と情報インフラストラクチャー(データベース、シミュレーションモデルなど)が、いかに現地の自然環境および社会関係と相互作用するのかを明らかにした。その成果は英文論文集、国際ジャーナルの3つの特集号およびおよび多数の個別論文、学会発表として発表された。

1 0 0 0 IR 情報セキュリティの視点から振り返るウィンドウズXPの時代 : 新聞記事の分析から

- 著者

- 松村 真木子 Makiko MATSUMURA

- 出版者

- 埼玉学園大学

- 雑誌

- 埼玉学園大学紀要. 人間学部篇 (ISSN:13470515)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.113-125, 2014-12

ウィンドウズXPが2001年に登場してから12年を経て延長サポートが終了した。その間、一般ユーザーが増加し、高速通信の環境が整い、ブログ、SNSなど多様な方法で一般ユーザーが情報を発信するようになった。一方、一般ユーザーを標的にするウイルス、スパイウェアなど悪意の脅威が活発に活動し巧妙化した。2000年から2014年までの情報セキュリティに関する新聞記事を分析し、ウィンドウズXP時代のインターネット環境の変化を振り返り、一般ユーザーのセキュリティ意識がいかに啓発されてきたかを考察した。新聞は、一般ユーザーがインターネットを安全に利用するための知識を学ぶ重要な手段である。今後セキュリティ情報に、PCの構造やインターネットがつながる仕組みを基本的に伝えることを含めると、よりいっそうユーザーの理解が深まり、積極的にセキュリティ対策をとるようになる。

1 0 0 0 地球に優しい投資の話 「環境」で上がる銘柄&ファンド

- 著者

- 松村 圭史朗 佐藤 珠希

- 出版者

- 日経ホーム出版社

- 雑誌

- 日経マネー (ISSN:09119361)

- 巻号頁・発行日

- no.299, pp.68-75, 2007-11

先行き不透明感が漂う株式市場にあって、環境関連銘柄の株価が堅調だ。8月に入って山武や東洋炭素などの関連銘柄がそろって上場来高値を更新。年初来の最大上昇率は山武が50%、東洋炭素が70・3%で、約5・2%にとどまる日経平均株価を大きく上回る。

1 0 0 0 OA 敷地計画技法の歴史的展開に関する研究(2)

- 著者

- 西山 康雄 沢柳 達男 松村 憲一 今枝 忠彦

- 出版者

- 一般財団法人 住総研

- 雑誌

- 住宅建築研究所報 (ISSN:02865947)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.261-272, 1985 (Released:2018-05-01)

1 0 0 0 OA 指向性スピーカーを用いた歩きスマホ防止策「おしゃべりスマホ」

- 著者

- 田縁 正明 松村 真宏

- 雑誌

- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2016論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, pp.208-213, 2016-11-05

スマートフォン(スマホ)の利用拡大に応じて,事故などを引き起こす歩きスマホが社会問題として注目されている.本研究ではその歩きスマホを防止するため,指向性スピーカーを用いた手法「おしゃべりスマホ」の可能性について検討した.アンケートと観察結果にて,「おしゃべりスマホ」のスマホ防止策としての有効性が明らかになり,またエンターテイメント的展開の可能性と羞恥心と嫌悪感が行動変容に及ぼす影響が示唆された.

- 著者

- 松村 径

- 出版者

- 筑波大学体育科学系運動学

- 雑誌

- 筑波大学運動学研究 (ISSN:09163247)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.29-35, 2001-04

1 0 0 0 OA 仕掛学の試み

- 著者

- 松村 真宏

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第25回全国大会(2011)

- 巻号頁・発行日

- pp.3A1OS11a1, 2011 (Released:2018-07-30)

「仕掛学」は、人の意識や行動を変えるための「仕掛け」とその「効果」を体系的に明らかにすることを目指す研究テーマである。現在のところ、心理学、アフォーダンス、カプトロジー、ナッジなど、仕掛学に関連する先行研究を収集・整理・分類することで、仕掛学の骨子となる概念を探っている段階である。本発表では、著者がこれまでに収集した仕掛けの事例および整理・分類した結果について報告する。

1 0 0 0 IR 行政で働く保健師の新潟水俣病に対する活動の検証

- 著者

- 松村 幸子 二階堂 一枝 篠原 裕子 菅原 京子 花岡 晋平

- 出版者

- 新潟青陵大学

- 雑誌

- 新潟青陵大学紀要 (ISSN:13461737)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.161-182, 2003

- 被引用文献数

- 1

日本の四大公害病のlつである新潟水俣病に対する、行政に働く保健師の活動について、37年前の発生当初から現在までを時系列で整理した。その結果を1978年アルマ・アタ宣言のプライマリ・ヘルス・ケアの4原則1.住民のニーズ指向性 2.住民の主体的参加 3.資源の有効活用 4.協調、統合に照らして分析を試みた。先輩諸姉の語りや文献を通して、保健師は新潟水俣病発生以来今日まで、この問題にかかわり続けできたことが明らかとなった。複雑な社会的背景を持った問題であったが、さまざまな看護ケアが住民サイドに立って実施されていた。健康を人々の権利として位置づけたPHCの理念に沿って活動が進められていたが、住民の主体的参加、他専門職および住民組織との協調、統合については生かしきれず、今後の課題である。

1 0 0 0 IR 剣の英雄神 : 日本神話におけるユーラシア神話モチーフ

- 著者

- 松村 一男

- 出版者

- 和光大学表現学部

- 雑誌

- 表現学部紀要 (ISSN:13463470)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.73-93, 2014

Archaeological excavations show the importance of iron swords: During the tumulus period, the power of the great king (later emperor) expanded. Myths and archaeological findings attest to the introduction of metallurgy from the continent and subsequent production of iron weapons which resulted in 1) the unification of the country by a great king, 2) the construction of huge tumuli by the ruling class to show their prestige, and 3) the worship of the iron sword and related myths about its power. Such worship of iron swords is told about the Scythians by Herodotus. In the Arthurian legends, the sword Excalibur is the source of the power and prestige of King Arthur. The worship of the ironsword as a divinity might have spread from the Scythians to both ends of the Eurasian continent, west to the Celts and east to the Japanese.

- 著者

- 一ノ瀬 嘉明 松本 純一 船曵 知弘 松村 洋輔 桑原 秀次 森本 公平 西巻 博 中島 康雄 久志本 成樹 横田 順一朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本外傷学会

- 雑誌

- 日本外傷学会雑誌 (ISSN:13406264)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.21-31, 2014-01-20 (Released:2014-01-20)

- 参考文献数

- 28

時間を意識した効率的な外傷全身CT評価法として外傷初期診療ガイドライン(JATEC)改訂にて取り入れられた3段階読影について解説する.第1段階では緊急の治療方針決定に重要な影響を与える損傷や病態の検出に焦点を絞った評価法(FACT)により,緊急開頭術を要する頭蓋内血腫,大動脈損傷,広範な肺挫傷,血気胸,心嚢血腫,腹腔内出血,骨盤骨折や後腹膜・傍椎体領域の血腫,上腹部実質臓器や腸間膜損傷の有無を速やかに評価する.引き続き行う第2段階では,FACTで拾い上げていない迅速な処置を要する損傷や活動性出血の検索を行う.第3段階では,患者のバイタルサインが安定した後に細かな異常所見を見落とさないよう詳細な評価を行う.これら3段階の読影により得られた画像情報と共にABCDEFGS(年齢,出血部位や性状,凝固異常,服薬歴や既往歴,経過時間,臓器損傷形態,受傷機転,意識障害の有無,循環動態)を総合的に検討して緊急性を判断し適切な治療に結びつける.

1 0 0 0 OA 中国吉林省・延辺朝鮮族自治州における国境観光の地域的特色

- 著者

- 松村 公明 マツムラ コウメイ Koumei Matsumura

- 雑誌

- 立教大学観光学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.97-104, 2009-03-25

- 著者

- 松村 剛志 山田 順志 吉田 英雄 楯 人士

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, pp.48101744, 2013

【はじめに、目的】 近年、高齢者の世帯構造は大きく変化しており、夫婦のみ世帯、単独世帯が増加している。夫婦のみ世帯で要介護者が生じた場合、「今後も二人の生活を継続したい」との希望から、配偶者が介護者になることが多いと報告されている。通所リハビリテーション(通所リハ)利用者においても、夫婦間介護形態は多く認められ、リハ・サービスの提供だけでなく、介護負担軽減も期待されている。しかし、リハ機能に特化している1時間以上2時間未満(短時間)の通所リハの場合、要介護者と介護者が物理的に離れている時間が短く、介護負担の軽減効果は小さいことが想定される。そこで今回、夫婦間介護における介護者から見た短時間通所リハ利用の意味付けの変化を明らかにし、短時間通所リハ・サービスが要介護者の生活機能を介してどのように夫婦間介護生活の安定に寄与できるのかを検討した。【方法】 対象は、夫婦間介護における要介護者がA短時間通所リハ事業所(定員20名/日)を6カ月以上利用しており、かつ2度の対面調査(平成23年9~10月と平成24年8月)が可能であった10名の介護者(うち女性6名、平均年齢73.8歳)である。利用者本人の要介護度は「3」が5名、「2」が2名、他の要介護度は1名ずつであった。 対面調査においては、録音の許可を取った後に半構成的インタビューを20~60分実施した。インタビュー終了後に、録音内容の逐語録を作成した。逐語録の中から短時間通所リハ利用に関係する語りを抽出し、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(M-GTA)を参考に質的分析を試みた。M-GTAは、逐語録の注目箇所を抽出した分析ワークシートを用いて概念生成およびカテゴリー生成を行い、得られた概念やカテゴリーから事象の説明モデルを構築する分析手法である。研究内容の質の確保には信頼性や妥当性という概念を適用できないため、複数の地域リハ従事者に分析結果を開示し、信用可能性の確保に努めた。【倫理的配慮、説明と同意】 本研究は浜松大学研究倫理委員会の承認を得た上で、対象者に対して研究者が書面での説明を行い、同意書への署名を得た。【結果】 分析の結果、16個の概念が生成され、それを9個のカテゴリーにまとめることが出来た。これらのカテゴリー名(「 」内)を用いて構築された説明モデルは以下の通りである。 夫婦間介護における介護者からみた短時間通所リハの意味付けには、「短時間通所リハ限定の利用希望」から「サービス効果の認識」を経て、「不安の相対的増加」、そして「悪くならないように個別リハを続けたい」と考えるようになるプロセスが認められた。同時に、介護者は短時間通所リハを利用することによる生活全般の肯定的変化を認識出来ているものの、家庭と施設の間におけるパフォーマンスギャップといった「要介護者の心身状況に対する不満」や「介護者自身の健康問題」の影響で、「不安の相対的増加」が生じ、個別リハの利用継続を希望するようになる様子が明確化された。サービス利用の継続は、要介護者の「状態は変わらない」という認知や「新たな身体的トラブルの発生」を招く。要介護者の「状態は変わらない」状況にあっても、「介護者の健康問題」から「不安の相対的増加」が生じる。一方、新たなトラブルの発生は直接的に「不安の相対的増加」を招くが、通所介護の追加や生活環境調整の実施等による「リハ・サービス以外の対処法を追加」することで、ニーズを個別リハの継続に留めておくことを可能にしている。【考察】 今回、短時間通所リハを利用している夫婦間介護の介護者という範囲に限定される結果ではあるが、介護者が個別リハの提供という短時間通所リハの特徴を理解した上で、将来に対する不安へ対処するために個別リハの利用継続を希望している様子が明確となった。同時に、アクシデントが発生し、個別リハで対応しきれないニーズが生じた場合、リハ・サービス以外の対処法を追加するという現実的対応を行っている様子も明らかとなった。一方で介護者がサービスの効果を認識しても、介護者自身の健康問題や要介護者への不満によって将来への不安は増加していた。このことは、要介護者のADL能力向上を働きかけるだけでは、夫婦間介護の安定は難しいことを示している。今回明らかとなった説明モデルに基づけば、要介護者のパフォーマンスギャップを埋める働き掛けや安定的な個別リハの提供に努めることが、介護者の不安感の軽減に役立つものと想定された。【理学療法学研究としての意義】 本研究は、夫婦間介護における介護者が短時間通所リハに個別リハの継続を求めている様子を明らかとした。さらに、他のサービスとの連携によって介護者の抱く不安感を軽減し得るという説明モデルを提示することが出来た。

1 0 0 0 室町幕府政所頭人伊勢貞孝--その経済基盤と行動原理をめぐって

- 著者

- 松村 正人

- 出版者

- 白山史学会

- 雑誌

- 白山史学 (ISSN:03859460)

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.56-82, 1999-04

- 著者

- 渡辺 真希子 松村 有子 登坂 善四郎

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.196-199, 2018

<p>近年,医学学術雑誌や各種診療情報のデジタル化が進み,その利用環境は大きく変化している。本稿では,2013年から直近までの神奈川県立病院機構における医療情報の整備状況を報告し,病院における医学情報整備の課題を検討する。段階的にオンラインジャーナル等の契約改善に取り組んだ結果,オンラインジャーナルの契約誌数が約3倍に増加した。しかしながら,医師らへのアンケートでは,その満足度は十分とはいえない。その理由として一部を除いて,医学情報を管理する図書室は体系的に整備されていない。今後も価格高騰,病院向けの医学・学術情報の維持・管理,及びコンソーシアムを含めた包括的な議論が必要である。</p>

- 著者

- 松村 敏

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, pp.207-227, 2002-03

明治期に賃織業者を主要な生産主体として発展した桐生絹織物業の抱えていた深刻な問題は、賃織業者による原料糸詐取問題であった。すなわち、織元(問屋)が前貸しした原料生糸の一部を窃取して生糸商人に売り渡すことが恒常化していたのである。これは、発注主である織元が賃織業者の生産活動を常時監視しえない問屋制固有の重大問題であり、この問題はまた日本に限らずヨーロッパ経済史研究においても注目され、工業の主要な生産形態が問屋制から工場制に移行していった一要因とみなす研究者さえいるほどである。この問題に関する最近の研究として、近世期に織元がこの不正に対処した方法として株仲間による多角的懲罰戦略(不正を働いた賃織業者に関する情報を織元仲間に周知させ、以後仲間全員がその賃織業者との取引を拒絶するという私的な規約・制度によりこの不正を防止せんとする戦略)を高く評価する見解が現れている。近代(明治期以降)のように公権力による契約履行と所有権の保証が十分でない近世期においては、商人たちが私的に契約履行と所有権を保証する必要があったというわけである。ところが、この多角的懲罰戦略が実際に有効に機能したかという検証はないし、じつは国家権力が法と裁判によってこれらを完全に保証するという建前になった明治期以降においても、桐生の織元たちは繰り返し近世以来の多角的懲罰戦略を試みていたのである。すなわち裁判に訴えるコストなどから近代においても国家権力(近代法)による所有権と契約履行の直接的な保証は、賃織業者のわずかな不正を抑止させるまでには貫徹しない。そこで織元たちは、依然同業組合による多角的懲罰戦略を試行した。しかしそれが手直しされつつ繰り返されることからもわかるように、これもまた有効ではなかったのである。本稿ではその過程を追いつつ、多角的懲罰戦略が有効に機能しなかった要因とその意味を考察した。During the Meiji era, the silk textile industry in Kiryu, which had developed with subcontracting weavers as a major production unit, suffered from the problem of the pick and steal of material yarn by the weavers. That is, they stole part of the material raw silk advanced by the putter-out and sold them to the raw silk merchants, and that was an everyday affair in those days. It was a serious problem peculiar to the putting-out system, in which the putter-out that gave an order was unable to always monitor the production activity of the subcontractors. This problem attracted the attention of researchers not only in the study of Japanese economic history but also in that of European one, and some even regard it as one of the factors for transition in the production form from the putting-out system to the factory system.For the recent study on this issue, in the early modern times, there was a view that highly appreciated the multiple punishment strategy by principals (the strategy to prevent the swindle by private rules and system prescribing that the information about the agent that committed a swindle be known to the guild of principal and that all principals refuse to trade with the agent), as a measure that principal took against such swindle. In the early modern times (before Meiji), when fulfillment of contracts and proprietorship were not sufficiently ensured by the official power, merchants had to ensure them privately. However, there is no evidence that such a multiple punishment strategy actually worked efficiently. In fact, even after the Meiji Restoration, when it was the principle that the state power should completely ensure fulfillment of contracts and proprietorship by law and trial, the textile manufacturers in Kiryu repeatedly tried such multiple punishment strategy. In other words, even in the modern times, due to the trial cost, etc., the direct assurance of proprietorship and fulfillment of contracts by the state power (modern law) did not thoroughly prevent small injustices of subcontracting weavers. So the manufacturers still continued trying the multiple punishment strategy by the trade association. However, as we have seen from the fact that it was repeated while being revised, the measure was not effective, either. This paper, following the process, considers the reason why the multiple punishment strategy did not work effectively and what it implied.

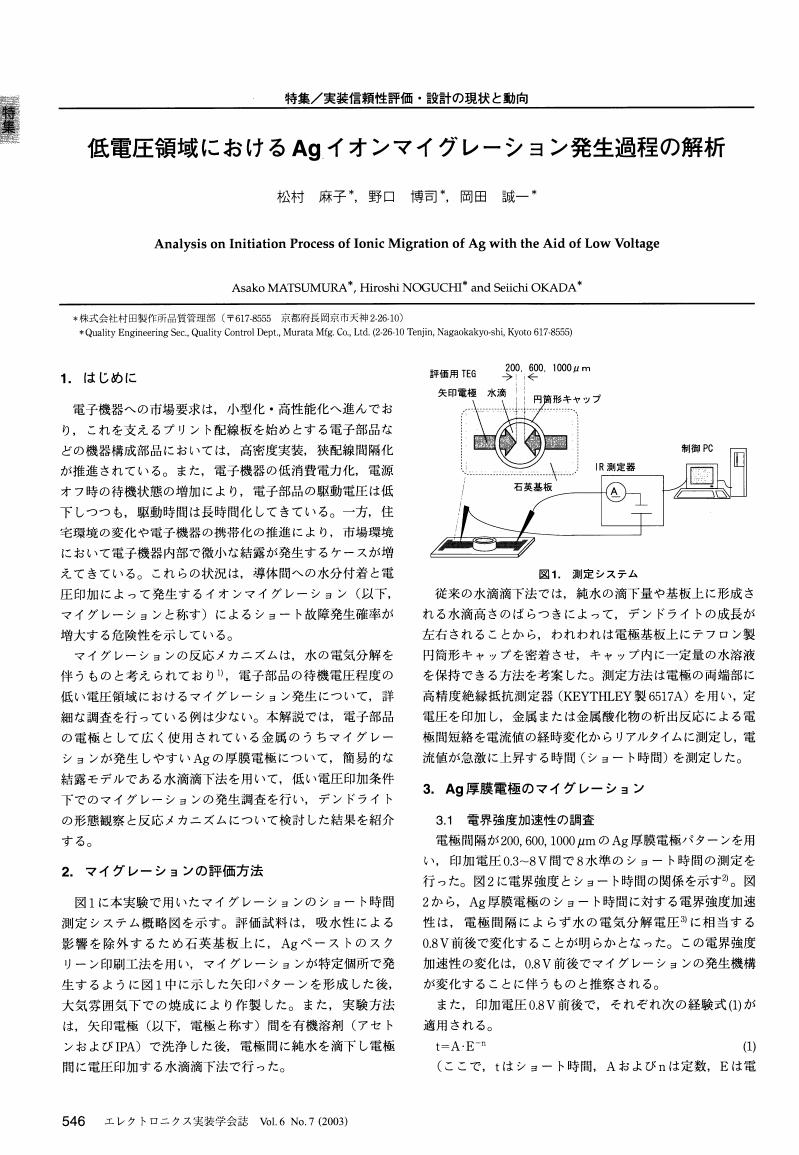

1 0 0 0 OA 低電圧領域におけるAgイオンマイグレーション発生過程の解析

- 著者

- 松村 麻子 野口 博司 岡田 誠一

- 出版者

- The Japan Institute of Electronics Packaging

- 雑誌

- エレクトロニクス実装学会誌 (ISSN:13439677)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.7, pp.546-549, 2003-11-01 (Released:2010-03-18)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1 3